精選版 日本国語大辞典 「歌曲」の意味・読み・例文・類語

か‐きょく【歌曲】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「歌曲」の意味・わかりやすい解説

歌曲 (かきょく)

比較的小規模で,抒情的にまとまった気分をもつ声楽曲の形式。ドイツ語でリートLied,フランス語でメロディmélodie(またはシャンソンchanson),英語でソングsong(またはエアayre/air)と呼ばれるものが,それに当たる。歌曲は,歌詞のもつ文学的な気分が音楽的表現によって高められて〈うた〉となり,音楽的に完結した独自の小形式が形づくられるところに特色がある。したがって,叙事的な内容を音楽に託して吟誦する〈語りもの〉や,戯曲的な内容の表現のために,複雑な段落の構成をもつ劇音楽(オペラ,オラトリオ,浄瑠璃など)とは,おのずから性格を異にする。一方,隣接する概念に〈歌謡〉があるが,〈歌謡〉は〈うた〉そのものの自律性よりも詞章に大きな重点をおいた概念である。

歌曲は,一定の詩型をもつ韻文を歌詞として作られることが多い。その音楽は,定型詩の詩節が,第1節,第2節と先へ進んでも,旋律そのものは変化することなく反復される形式(有節形式)が基本で,民謡やポピュラー・ソング,芸術歌曲の大きな部分はこの型に属する。このほか芸術歌曲には,有節形式を枠組みとしながら,詩節の気分の推移に従って音楽が部分的に変化する変化有節形式や,同一の曲調がまったく繰り返されることなく,詩節の全体を通じて作曲される通作形式に属するものもある。F.シューベルトのリートを例にとれば,《野ばら》が第1の型,《菩提樹》が第2の型,《魔王》が第3の型の実例である。

西洋音楽の歴史では,早くも中世のトルベールやミンネジンガー(ミンネゼンガー)など騎士歌人の作品に有節形式の歌曲が現れる。ミンネジンガーという言葉が,そもそも〈愛の歌い手〉を意味するように,歌曲の最も普遍的な題材は,古来〈愛〉であった。中世後期からルネサンスにかけては,歌曲は対位法的な作曲手法の進歩に伴って,1本の旋律線にすべてを託した単声歌曲からポリフォニックな多声歌曲の域へと進み,とりわけ16世紀には,それぞれの国民性を反映して多彩な花を開いた。フランスのシャンソンには粋で洒脱な趣があり,イタリアのマドリガーレ(マドリガル)は文学上のマニエリスムと手を取りあって牧歌的題材の中に様式的洗練を示す。ドイツの多声リートは,野の花のような素朴さの中にロマンティックな憧れを秘め,イザークの4声の歌曲《インスブルックよ,さようなら》などの佳曲を生んだ。これらの多声歌曲と並んで,手近な楽器リュートを伴奏とする歌曲も行われ,イギリスのダウランドによる《流れよ,わが涙》(《涙のパバーヌ》の名でも知られる)のように一世を風靡する曲も現れた。

つづく17~18世紀は,劇音楽の隆盛と抒情詩の低迷という二つの要因が重なって,全般的に歌曲は振るわなかった。宗教音楽の大家バッハにも,オペラ,オラトリオの大家ヘンデルにも,ほとんど歌曲らしい歌曲はない。ようやく18世紀の末から歌曲は再び興隆期に入るが,新しい発展の要因となったのは,第1にバロック時代の道徳的傾向から転じて新しい自然と人生の観照に向かった抒情詩の発展,第2に心理的描写や叙景の機能を担って声を支えるピアノという楽器の登場,第3には市民社会の勃興に伴うサロンの芸術への要求であった。ライヒャルトJohann Friedrich Reichardt(1752-1814)やツェルターCarl Friedrich Zelter(1758-1832)を先駆者として,シューベルト,R.シューマン,ブラームス,H.ウォルフにいたる19世紀ロマン派のリートのめざましい発展は,この流れに沿うものである。

これらのロマン派リートの作曲家たちが好んで取り上げた詩人の中ではゲーテが首位に立ち,ハイネやメーリケがそれに続いている。ハイネやメーリケの詩作では,詩自体が,抒情的な暗示性や詩語そのものの響きにおいて音楽への著しい親和性を示す場合が少なくない。典型的な例は,ハイネの詩集《歌の本》によるシューマンの連作歌曲《詩人の恋》である。連作歌曲は,元来は小形式の作品である歌曲を花束のように編んで音楽的なサイクルとしてまとめたもので,シューベルトの《美しい水車小屋の娘》や《冬の旅》に始まり,ロマン派歌曲に豊かな色どりを添えた。ウォルフ以後のドイツ歌曲は,R.シュトラウスの感覚的に洗練された心理的作風やマーラーによる管弦楽を伴奏としたシンフォニックなリートへと進み,20世紀に入るとシュプレヒシュティンメ(話す声,すなわち語るように歌う技法)を用いたシェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》に見られるように,しだいに抒情的な歌唱様式を抜け出して表現主義的傾向を強めるようになった。

ドイツ以外の国では,甘美でノスタルジックなロマンスの流れを汲みながら,近代にいたってデュパルク,ショーソン,フォーレ,ドビュッシー,ラベルらの手で完成されたフランスのメロディの芸術が重要である。とくに象徴派の詩人ベルレーヌの詩作によるドビュッシーの作品は,その朗誦風のスタイルと淡い印象主義的色彩感において,フランス歌曲のひとつの峰を形づくっている。イタリアでは,ロマン派の時代にも,オペラの陰におおわれて歌曲は目だたぬ存在であった。比較的多くの佳曲を残した人として,わずかにトスティの名が知られる程度である。他方,ヨーロッパ周辺の国々では,いわゆる国民楽派の運動の一環として,ロシアのグリンカやムソルグスキー,チャイコフスキー,ノルウェーのグリーグ,スペインのグラナドスらが民族的な色彩の濃い歌曲を残した。

日本の場合,古典的な伝統芸術における〈歌い物〉は別として,近代的な意味での芸術歌曲を初めて作ったのは,ヨーロッパに留学してドイツ歌曲の芸術性にふれた滝廉太郎や山田耕筰であった。その後,フランス近代音楽の技法を採り入れた橋本国彦(1904-49)や民族的な要素を強調する箕作秋吉(1895-1971)など,多くの作曲家が歌曲を手がけて今日にいたっている。

執筆者:服部 幸三

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「歌曲」の意味・わかりやすい解説

歌曲

かきょく

song 英語

Gesang ドイツ語

chant フランス語

canto イタリア語

詩の内容を音楽によってより強く表現するために、芸術作品として作曲された歌。狭義には、シューベルトの『魔王』、ブラームスの『子守歌』、山田耕筰(こうさく)の『からたちの花』などピアノ伴奏付き独唱歌曲をさす。類義語に「歌」「声楽曲」「リート」などがあるが、これらとは以下のように区別しなければならない。「歌」は詞に節をつけて歌われるもので、人間の「歌う」という本能的営みが生み出したあらゆるものを含む。すなわち、未開民族の明確な意味をもたない歌、日本の和歌、子供の童唄(わらべうた)、民謡、歌謡曲、西洋のグレゴリオ聖歌やオペラのアリアなどきわめて広い範囲を包括し、歌曲も当然これに含まれる。「声楽曲」は器楽曲の対語で、歌のうち、西洋クラシック音楽の歌唱声部に主眼を置いて作曲された作品を示す。したがって、グレゴリオ聖歌、ミサ曲、オラトリオなど歌曲の範疇(はんちゅう)に入らない大規模な作品をも含む。「リート」Liedは邦訳に「歌曲」が用いられる場合があるが、ドイツでは本来歌うことのできる叙情的な有節形式の小品を示したのであって、歌曲よりも意味範囲ははるかに狭い。物語歌曲(バラードBallade)は歌曲ではあるが、リートではない。

[石多正男]

歌曲の種類

歌曲は、これに付加語を添えることにより、多くの種類に分けることができる。

〔1〕歌詞の内容による分類

(a)宗教歌曲 神やイエスに対する信仰心を歌ったものが多い。J・S・バッハに通奏低音の伴奏による独唱歌曲がある。

(b)世俗歌曲 宗教歌曲の対語で、バロック時代に盛んに作曲された。恋愛詩や騎士道精神を歌った12、13世紀の、南フランスのトルーバドゥール、北フランスのトルーベール、ドイツのミンネゼンガーなど、吟遊詩人の歌もこれに属する。

(c)叙情歌曲 世俗歌曲のうち叙情詩に作曲されたもの。リートと同義で、シューベルトの『菩提樹(ぼだいじゅ)』など日本で一般に知られている歌曲の大半はこれに属する。

(d)物語歌曲(バラード) 19世紀前半に活躍したレーベに代表作がみられる。シューベルトの『魔王』やシューマンの『ふたりの擲弾兵(てきだんへい)』はバラードである。

(e)日本歌曲 滝廉太郎(たきれんたろう)以後の日本人による創作歌曲に対し、近年この名が使われている。

〔2〕音楽形式による分類

(a)有節歌曲 詩の各節を同じ旋律で歌うもの。山田耕筰の『赤とんぼ』はこの例で、詩の第1節は「ゆうやけこやけの……」、第2節は「やまのはたけの……」と歌い出される。

(b)通作歌曲 詩の各節にそのつど新しい旋律が付されるもの。前出のバラードはこの形式で作曲されている。

(c)変奏有節歌曲 前二者の融合したもの。

(d)連作歌曲 一貫した内容、曲想をもつ一連の歌曲。シューベルトの『冬の旅』は24曲から、シューマンの『詩人の恋』は16曲からなる連作歌曲である。

〔3〕歌唱声部の数による分類

(a)独唱(単声)歌曲 歌われる声部が一つのもの。先に例としてあげたシューベルト、シューマン、山田耕筰の歌曲はすべてこれに属する。

(b)重唱(多声)歌曲 歌唱声部が複数あるもの。4声部のものがもっとも多い。ルネサンス時代のジョスカン・デ・プレなどのシャンソン、ハインリヒ・イザークの『インスブルックよ、さようなら』などのほか、19世紀のシューマンに代表されるパート・ソングpart-songもこれに属する。

〔4〕伴奏の種類による分類

(a)ピアノ伴奏歌曲 もっとも一般的なもの。

(b)オーケストラ伴奏歌曲 マーラーの『大地の歌』やシェーンベルクの『月に憑(つ)かれたピエロ』など。

(c)無伴奏歌曲 多声で書かれるのが普通で、ドイツ・ロマン派の作曲家には男声、女声、混声による3声、4声の作品が数多くある。

[石多正男]

歌曲の作曲と演奏

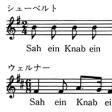

歌曲は詩と音楽が結び付いたものであるために、音楽の他のジャンルにはみられない独自の問題、すなわち「ことばと音の関係」の問題が生じる。西洋音楽の場合は、詩そのものが一定の詩脚、脚韻をもち、したがって詩そのものに一定のリズムや抑揚がある。作曲家はこれらを音楽のもつリズムや拍子と適合させねばならない。たとえば、ゲーテ作詩の『野ばら』はSāh e n Knāb e

n Knāb e n R

n R sle

sle n stēhn(ドイツ語。わらべは見たり〔野なかの〕ばら……)ということばで始まる。ことばの上に記した ̄は強く発音する音節、

n stēhn(ドイツ語。わらべは見たり〔野なかの〕ばら……)ということばで始まる。ことばの上に記した ̄は強く発音する音節、 は弱く発音する音節を示すが、強拍と弱拍が繰り返されている。これを作曲する場合、当然のことながら詩の強拍に音楽の強拍があてられる。同じ詩によるシューベルトとウェルナーの『野ばら』は、それぞれ独自の美しさをもっているが、ことばと音の基本的な関係は守られている。

は弱く発音する音節を示すが、強拍と弱拍が繰り返されている。これを作曲する場合、当然のことながら詩の強拍に音楽の強拍があてられる。同じ詩によるシューベルトとウェルナーの『野ばら』は、それぞれ独自の美しさをもっているが、ことばと音の基本的な関係は守られている。

また、作曲家は特定のことばを印象づけるために、そこにリズムや和声のくふうをするほか、たとえば詩が水や夜を表現している場合に、伴奏楽器で水の流れや夜のしじまを描くことが一般になされる。歌曲を歌う歌手も当然のことながら、詩や曲のこのような性格を十分に理解して演奏しなければならない。

[石多正男]

普及版 字通 「歌曲」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「歌曲」の意味・わかりやすい解説

歌曲

かきょく

song; Lied

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

音楽用語ダス 「歌曲」の解説

歌曲

出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の歌曲の言及

【箏】より

…新羅統一以後,伽倻琴は玄琴,琵琶とともに〈三絃〉と称する代表的弦楽器となり,〈三竹〉(大笒(たいきん),中笒,小笒)と称する縦笛や,拍板,大鼓といっしょに歌舞の伴奏に用いられた。高麗,李朝を通じて伽倻琴は代表的な郷楽(唐楽に対応するもので朝鮮固有の音楽)楽器として広く愛用されたが,とくに李朝中期から盛んになった芸術的声楽曲である〈歌曲〉では,玄琴とともに重要な伴奏楽器として用いられている。また,李朝後期以後歌詞を失って器楽化した《霊山会相》や《与民楽》などの器楽曲でも伽倻琴が活躍している。…

※「歌曲」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

(いよいよ)妙にして、和する

(いよいよ)妙にして、和する 彌

彌