こうぞ かうぞ【楮】

①

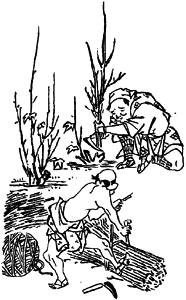

クワ科の落葉低木。本州以西の

山野に生え、また畑や山すそに栽植される。高さ二~五メートル、ときに高さ一〇メートル、茎の径二〇センチメートルぐらいになる。葉は柄があって互生し、長さ一〇センチメートル内外で、左右不整の

卵形で先はとがり、基部は心形で縁に

鋸歯(きょし)があり、しばしば深く二~五裂する。春、淡黄緑色の単性花を雌雄同株につける。

雄花穂は楕円形で若枝の基部の葉腋

(ようえき)に生じ、

雌花は多数が球状に集まって

上部の葉腋につく。果実は球状に集まって六月ごろ赤く熟し、甘味があって食べられる。

樹皮の

繊維は

和紙の重要な

原料。楮の字は、梶木の一名で、同属の

カジノキと混同されることがあった。かみぎ。かぞ。かず。こぞのき。《季・夏》 〔色葉字類抄(1177‐81)〕

② (①で紙を製するところから) 紙をいう。

※

読本・椿説弓張月(1807‐11)後「楮をして価を踊しむるに至らざれども、頗婦幼に賞せらる」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉

「楮」の意味・読み・例文・類語

こうぞ〔かうぞ〕【×楮】

《「紙麻」の音変化》クワ科の落葉低木。山野に自生する。葉は卵形で先がとがり、二~五つに裂けるものもある。春、枝の下部の葉の付け根に雄花を、上部の葉の付け根に雌花をつける。実は赤く熟し、食べられる。樹皮から繊維をとって和紙の原料にする。たく。かぞ。《季 花=春》「浅山や―花咲き人あらず/紅葉」

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

楮

こうぞ

クワ科の落葉低木樹。樹皮の繊維は和紙の原料になる。聖徳太子が楮の栽培を普及させ,701年(大宝元)美濃・筑前・豊前各国の戸籍用紙に楮紙が使われるなど,古くから和紙の原料として広く利用されてきた。江戸時代になると和紙の国産奨励策のため,栽培も盛んになった。とりわけ山間村落では貴重な収入源の一つであり,小物成が賦課されている地域もあった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

楮

こうぞ

和紙の原料の一つ

奈良時代から利用され,紙の需要とともに室町時代から栽培が盛んとなった。江戸時代には四木三草の一つとして幕府・諸藩が栽培を奨励した。土佐・美濃・越前紙などの主原料。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

楮 (カジノキ・カジ)

学名:Broussonetia papyrifera

植物。クワ科の落葉小高木・高木,薬用植物

楮 (コウゾ・カズ;カンズ;コゾノキ)

学名:Broussonetia kazinoki

植物。クワ科の落葉低木

楮 (コウゾ)

植物。アオイ科の一年草,薬用植物。トロロアオイの別称

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報