精選版 日本国語大辞典 「杏葉」の意味・読み・例文・類語

ぎょう‐よう ギャウエフ【杏葉】

ぎょ‐よう ‥エフ【杏葉】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

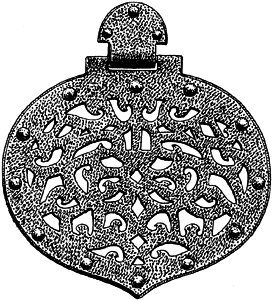

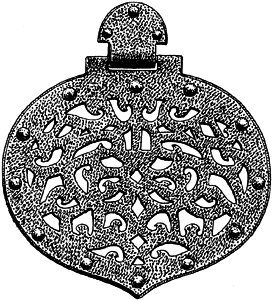

馬具の一部を構成する装飾物で,胸繫(むながい)と尻繫にさげる。面繫にも,また鞍褥(くらしき)の裾にさげることもある。杏葉は平安時代の名称で,葉形の意匠をもつ唐代の形を名称とともに受け入れたものである。形が杏あるいは銀杏の葉に似ていることに由来するという。杏葉の起源は西方にあり,南北朝時代に中国に伝えられたので,漢代の馬装には杏葉がない。日本の5世紀前半の古い馬具に杏葉を伴わないことも,これと関連がある。朝鮮半島や日本の古墳から出土する杏葉は,中国製かその模作品で,杏葉の形には,方形,円形,ハート形,鐘形,扁円剣菱形などがあり,つくりは鏡板(かがみいた)と同じで,セットとして製作されたものが多い。鈴付鏡板のセットになる鈴杏葉があり,鈴付きはかつて日本の発案になるものと考えられたことがあるが,和歌山市大谷古墳から出土した鈴付鏡板と鈴付杏葉の優品をみると,鈴杏葉の類も大陸製品の模倣にすぎない。

執筆者:小野山 節

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

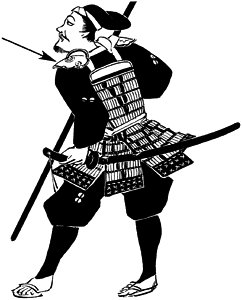

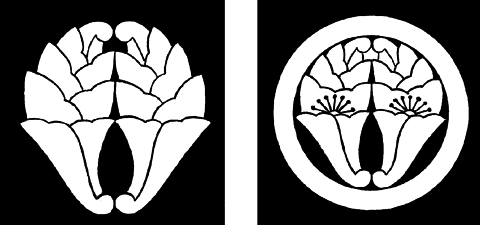

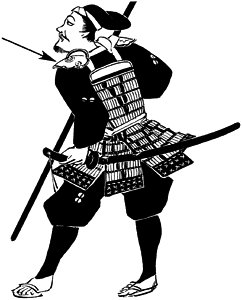

馬具もしくは甲冑(かっちゅう)の付属具。形状が杏(あんず)の葉に似るとして命名されたものと考えられる。馬具の杏葉は、古墳時代の鞍(くら)や後の唐鞍(からくら)の鞦(しりがい)につけた装飾具である。後期古墳や宗像(むなかた)大社沖ノ島祭祀(さいし)遺跡などから金銅透(こんどうすかし)彫りの精巧なものが出土している。甲冑付属の杏葉は、中世に徒立(かちだち)で戦った下卒が着た胴丸(どうまる)(右引合せ形式で当時は腹巻と呼称された)の肩上(わたがみ)に結び付けた肩先の防具である。軽い膨らみをもった独特の形の掌(てのひら)大の鉄板で、一般に上部を折り返し、表面に絵韋(えがわ)を張り、据文(すえもん)金物を打ち、周囲に覆輪をかけ、上部の穴に緒の設けがある。

南北朝時代以降、胴丸が騎馬の武士に着用され、大袖(おおそで)がつくようになると、用途を変じ、胸前に垂下して高紐(たかひも)を覆う装具となり、しだいに形式化して小さくなった。杏葉の遺物は、鹿児島市鶴ヶ嶺(つるがね)神社に鎌倉時代の作と推定される鏡地(かがみじ)鶴松葉文の杏葉が伝来するほか、南北朝・室町時代の胴丸に多く付属している。また、北海道から鏡地の古風な杏葉の出土がある。江戸時代には甲冑形式の多様化と威儀化から、胴丸のほか復古調の腹巻・当世具足などにも用いられて形状を崩した。

[山岸素夫]

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新