精選版 日本国語大辞典 「服装」の意味・読み・例文・類語

ふく‐そう ‥サウ【服装】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

服飾品を着装することによって形成される〈みなり〉または〈よそおい〉のすべてをいう。一般に被り物,衣服,履物など一連の服飾品を組み合わせて着装することによって形成される。また服装の整備した社会には,逆に服飾品を身体から部分的ないし全部解脱する,はだし,素足,片肌脱ぎ,大肌脱ぎ,裸,直面(ひたおもて),無帽など,特殊な非服装的習俗も行われる。服装は礼装などのように,法令で規定されたものは比較的固定的であるが,現実の服装構成はきわめて複雑でとらえにくい。たとえばある時代の服装をとってみても,地域・階層・職業・性別・年齢・貧富により,また季節・天候・家居・寝起き・外出・旅行・儀礼・作業・芸能・運動・戦争など,それぞれの場合に応じて種々さまざまな服装が可能である。しかし,ある時代のある社会には,それぞれの生活環境に通用する一定の服装が行われている。

服装を発達させた基盤には,もちろん,技術・経済・文化の発展があったが,これをいっそう促進させたものは社会的要因であった。原始未開の社会では,人は自己の存在を他人に示すために,自己の身体ないし身体の一部をもってしたが,ついでその家柄,身分,功績,武勇など,その優越性や帰属を誇示するために,顔面・体幹に入墨などの加工を行った(身体装飾)。これらはしだいに服装のうえに転嫁されて,服装は単に寒気や外傷から肉体を防護するものから,社会的役割を遂行するものとなって,その発達をいっそう促進することとなった。まず富と権力の誇示に服装は利用された。材料に貴重な資材を用い,装飾的に華美に,形態的に誇張し,それによって威厳を加えようとして,動作に不便で非衛生的なものが作られる。このような上層階級の富と権力の優越性の誇示に対して,下層の者はその表面的な服装その他の生活様式を,その可能な範囲において模倣することに努める。こうして服装は模倣によって伝播(でんぱ)され,上層階級のものが他の階級に波及して,その社会の服装が上層階級の服装を標準として平均化しようとする。この服装の模倣・伝播は国際的にも見られるところで,その時代に国際的に支配的位置にある国の服装が,その国の文化とともに各国によって模倣される。

服装は社会の生産関係が,したがって社会組織,政治組織が変化するにともなって変化する。支配階級は自己の支配体制にふさわしい服装制度をつくる。また一般に,下位にあった階級または身分の者が支配的地位に上ると,代わって彼らの服装がその社会で支配的となる傾向がある。封建支配者はその生産関係を維持するために身分制度を固定しようとし,服装によってその身分制度を具体的に可視的にしようとする。現代の社会では服装はだいたい平均化しているが,なおその形と質において相当な差異があり,富の力を誇示するために服装はぜいたくになる傾向がある。服装は個人的なものではあるが,そこに多分に社会的要素をもっている。

執筆者:宮本 馨太郎

日本は海に囲まれた島国で,温帯に属した東アジアの季節風地域にあり,その温暖湿潤気候は日本人の生活文化に強い影響を与えてきた。稲作農耕を生活の基盤とするようになった弥生時代より,貫頭衣(かんとうい)式のちはやや横幅衣(よこはばのころも)の腰巻のような南方系の衣服を基本形とするものを着用している。古墳時代には豪族の間で朝鮮半島経由の北方系衣服が採用され,ついで飛鳥,奈良時代の貴族は新しく隋・唐風の様式を導入し,北方系ないし内陸地方の服装が行われることとなった。この影響で,従来の日本の南方系衣服に北方系の衣服形式が加わって融合し,日本独特の着物の萌芽が見られた。すなわち,布の織幅が狭く,二幅仕立てとした貫頭衣の前部をほどき,前落しの部分を襟としたものや,それに袖をつけたり,さらに衽(おくみ)をつけた着物の発生である。これは布の耳がついたままで仕立てられた直線裁ち式で,この形式がその後日本の衣服の底流となる。唐様式の衣服は詰衿式で身幅や袖の細いものであったが,平安時代には従来の南方系形式が見直され,貴族の公服にも導入されて直線裁ち形式に変わった。同時に広袖(大袖)となるなど,ゆるやかで長大な衣服となる。公家の男性は上着に盤領(あげくび)・広袖形式を,内着に垂領(たりくび)・広袖形式を,公家の女性は上着,内着とも垂領・広袖形式に長袴をそれぞれ貴族の象徴として着装し,その後長い間続ける。新しい階級である中世の武家は,地方的・庶民的性格を備えながらも古代的意識が残り,公家文化を参考とし,礼装として公家の服装を利用し,彼らの労働着であった直垂(ひたたれ)を広袖化して公服とする。この時代に公家の服装の簡略化が進み,下級の者の間では下着の上着化も見られるが,上級の者は依然として広袖・重ね着形式を守る。

さて,公家にとっては肌着であるが庶民にとっては上着である筒袖の着物が小袖と呼ばれて,中世初期,封建制の成立期ごろから社会の表面に出てきた。以来,日本の衣服は広袖系と小袖系とが対立して発展していく。前者は重ね着によって寒暖の調節を行うものでもあるが,複雑な構成美,優雅な色彩美をあらわす形式のため,文様は織物による整然としたものがふさわしいとし,むしろ襲(かさね)の色彩の対比と調和を重視し季節感や文学的情趣をも表現した。後者は一枚着形式のため,その空間をあたかもキャンバスに見立て染色によって文様の美しさ,とりわけ自由な絵画的模様の表現をめざした。戦国時代に,下剋上の風潮は服装にも及び,庶民的衣服が向上・昇格し,小袖中心の時代へ推移していく。商品経済,貨幣経済への進展は都市に住む富裕な商工業者を育成し,この町衆といわれる人たちが戦国武家とともに小袖発展の推進力となった。近世においては江戸幕府が明確な武家の服制を定め,小袖を中心とする服装の洗練化に努めた。しかし注目すべきは,新しい経済の担い手である町人階級の間で着られた伸びやかで趣向あふれる文様の小袖である。さらに文化の爛熟にともない華やかな色彩文様の小袖がもてはやされ,絵画的文様への一層の願望は友禅染の発達,完成を導いた。すでに小袖の定型が固まり,形のデザインより色と文様によってその美しさをあらわし,着かたによって味わいを見せる着物となっていた。文化の頽廃(たいはい)が始まり,封建制の行詰りが見えたころ,小袖の美が完成期を迎えた。明治維新後の近代社会では,洋服が和服の地位にとってかわり,ことに第2次世界大戦後,和服を着る人が著しく減少していった。しかし将来も古典的なもののほか,新しい感覚を反映した和服にしても直線裁ちの一線を越えないものが着用されるであろう。基本線を変えることは和服の否定につながってしまうからである。

執筆者:高田 倭男

3世紀に成立した《魏志》倭人伝の風俗関係記事は,弥生時代の倭国のようすを伝えたものでなく,海南島の記載の転用だとする説や,九州の一部の民俗を描写したものであり,列島全体のそれに及ぼすべきでないとの主張もある。ともかくその衣服は,男子〈横幅〉,女子〈貫頭〉と書き分けている。この解釈についても諸説があるが,弥生時代の銅鐸(どうたく)や土器片に刻まれた人物像,また後代の文献史料からは,男女同形態の衣服が着用されていたことが推察される。おそらくこの記載は,横幅に並べた2枚の布を,頭をとおす部分を残してとじあわせ,単(ひとえ)の夜具のように仕立てたもので,実は男女同形態の衣服を,一方は製作法上から〈横幅〉衣,また一方は着装法上から〈貫頭〉衣と表記したものと考えられる。

古墳時代の衣服を具象化しているのは,人物埴輪であろう。ここでは男子は短衣大袴,記紀にいういわゆる衣褌(きぬはかま),女子は衣裳(きぬも)の姿であらわされている。この男子の衣服は,歩行よりも乗馬に適した衣服であり,北方騎馬民族のいわゆる胡服(こふく)系統の衣服である。中国大陸では魏晋南北朝以降,北方騎馬民族の活躍が著しく,中原の王朝の服制にも,下半身にズボンをはく制度が採用されつつあった。おそらくこの風が朝鮮半島を経由して,乗馬の風習とともに日本に伝えられたものとみられる。上衣は筒袖で丈は短く,垂領と盤領の2種があり,垂領には左衽(さじん)と右衽の双方が見られる。筒の太いズボンは膝下を紐で結ぶが,これが足結(あゆい)に比定されている。頭には冠や帽子,また笠をかぶるが,支配階級のものと目される冠は,朝鮮半島の出土遺物との類同性が大きい。また衣褌,衣裳を着用している人物埴輪は,首長級あるいは首長周辺の支配階層に属する者たちであり,一般の人々はいわゆる〈農夫像〉と称される埴輪の表現から知られるところでは,依然として貫頭衣形式の衣服をまとっており,これが8世紀段階まで継続したものと思われる。埴輪のズボンが極度に太く表現されるのは,首長層の権威の象徴であったためと考えられる。

国家形成の一段階として,固有の衣服制の成立が指標となるが,大和王権の場合,《古事記》に〈赤紐つけし青摺衣〉とあるのがこれに当たろう。これは王権に結集した支配階級が上下一律に着用するものであり,その間の階層差を反映するものではなかった。日本で初めて王権のもとに結集した支配階級を,個人を対象に階層化したのは603年(推古11)の冠位十二階である。ここではまず,冠の基台ともいうべき,絁(あしぎぬ)製の袋状の被り物の,6種の色で冠位を区別し,ついで冠飾に金その他の素材による差等表示の制が導入された。また衣服は〈褶(ひらみ)〉と称する日本固有の衣服形態に淵源する,スカート状のものをまとうことを特色としたが,これも当初は青摺衣と同じく,一律に当代技術の粋を集めた技術で織成されたものであり,後から冠と同様に,色による差等表示の制が導入された。これらの制度は,外交の場を中心とする特別な儀式の際に着用し,日本独自の礼的秩序にのっとった衣服制,ひいては身分制の存在を,中国を中心とした東アジア世界に標榜すべく定められたものであった。天武朝に定められた〈朝服〉は,特別な儀式の場だけでなく日常の勤務の次元でも着用すべきものとなった。この衣服は唐における朝参の服たる袴褶(こしゆう)の制を踏襲して,いわゆる袍袴(ほうこ)形式を採用したものであり,胡服系のズボン型の衣服であった。スカート型の〈褶〉はこれにともなって位冠とともに廃止されるが,大宝衣服令ではこれらが再び〈礼服(らいふく)〉の体系として採用される。〈礼服〉は大祀,大嘗(だいじよう),元日等の重大な国家的行事の際に着用する衣服であるが,元日の朝賀の儀には周辺諸国からの使節の参加があり,日本独自の礼の秩序の存在を内外に喧伝するのに有効な,視覚的効果をねらったものであった。一方,庶民の間では,依然として貫頭衣系の衣服の着用が続いたが,律令国家は庶人が仕丁等で朝廷公事に従事するに際しても,〈制服〉として袴を着用することを規定し,奴についても袴等の〈制服〉を支給することが規定されたので,8世紀の半ばには,少なくとも公的次元にかかわる限りにおいては袴の着用が徹底されたらしい。

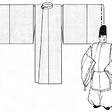

執筆者:武田 佐知子 このように奈良時代から平安時代初期にかけては唐風の服装が流行したが,遣唐使派遣の中止と律令体制の不成功は服装のうえにも反映して,平安中期になると礼服の着用が衰え,朝服が大きく変化して束帯となり,これが礼装として行われ,それを簡略化した布袴(ほうこ)・衣冠が準礼装として用いられた。束帯は奈良時代の朝服が日本化したもので,平安後期に入ると被り物に変化が起こって冠となり,衣も袖が広袖となり,裄(ゆき)や丈が増大し,各部が誇張されたうえにのり付けが行われ,いわゆる強装束(こわしようぞく)となった。束帯は冠,袍(ほう),半臂(はんぴ),下襲(したがさね),衵(あこめ),単(ひとえ),表袴(うえのはかま),大口,石帯,平緒,魚袋(ぎよたい),笏(しやく),襪(しとうず),履(くつ)から構成された。布袴は束帯のうち表袴をやめて指貫(さしぬき)に代えたもので,衣冠はこの布袴をさらに簡略にしたもので,これらの服装に着用された指貫は,奈良時代の括緒袴(くくりおのはかま)に由来するものであった。

当時の公家日常の服装としては直衣(のうし),狩衣(かりぎぬ)などがあった。藤原氏一門の繁栄にともなって,唐風模倣を離れて独特な服装が発達した。直衣のごときは日常の服装で,地質,色目,文様など比較的自由であったから,当代の貴族趣味がここに発揮された。烏帽子(えぼし)をかぶり,直衣を着て,指貫をはいた服装を烏帽子直衣といい,貴族はこれを日常の服装としたが,この烏帽子を冠にかえ,冠直衣といって,聴許を得たものはこれで参内することができるようになって,直衣も礼装に準ずるものとなった。狩衣はもと狩猟の襖(あお)系の服であったが,平安後期から鎌倉時代にかけて公家日常の服となり,地質,色目,文様など美麗なものがあらわれた。水干(すいかん)も襖の系統の服で,ふつう短い括袴を用い,公家に仕える庶民,武家の間に広く行われた。

この時代には女子の礼服にも変化が起こり,男子の束帯に対するものとして晴装束(女房装束)が行われた。唐衣(からぎぬ),表着(うわぎ),打衣(うちぎぬ),袿(うちき),単,裳,袴を着て,畳紙(たとうがみ)を懐にし,檜扇(ひおうぎ)を持った。後世,十二単(じゆうにひとえ)と呼んだもので,ここに貴族的な優美な女装が完成された。これに対して,女子日常の服装として小袿姿,袿姿,小袖袴などの服装が行われた。小袿は礼装の唐衣に代わるものとされ,袿に表着を着て裳をまとった上にこれを着たり,また表着,裳を略してこれを着ることもあった。小袿姿は男子の衣冠,冠直衣に相当する服装とされた。袿姿,小袖袴など,女子の服装は比較的自由な構成を行ったが,ここに早くも女装簡略化の傾向があらわれている。この時代の庶民男子には水干など着用したものもあったが,常には筒袖の小袖に四幅(よの)袴などを着用した。女子にも広袖の衣を着用するものがあったが,人により,常には小袖あるいは袖無しの類を着て,丈の短い裳をまとい,袴は用いられていなかった。

荘園の増大と変質,貴族間の政争は,やがて武家の興隆となり,鎌倉幕府の成立をみたが,承久の乱から南北朝の争乱をへて,政権はようやく武家の手に帰したのであった。服装のうえにもこの時代の政治状態を反映して,鎌倉時代には武家も朝廷に関する場合には公家にならって束帯を用い,幕府も狩衣を最高の服装として,以下,水干・直垂を用いて,なお従来の公家服装が行われたが,武家の勢力伸張にともなって直垂およびその系統の服装が発達した。直垂は古代から行われたが,筒袖,垂領で,衽がなく,胸紐を結ぶ短衣で,貫頭衣に由来するといわれている。地方にあった武士はこれを常服としていたが,やがて都に進出して社会的地位を得るに及んで,公家の狩衣,水干にならって広袖とし,袖括りをつけるようになった。室町幕府ではこの直垂を上流武士の礼装としたが,これにともなって直垂の袖括りは廃され,袖口の下端に露を結びたれるように変わった。

直垂には古くは小袖,大口などは着用しなかったが,室町時代には侍烏帽子に小袖,大口を着,直垂に帷子(かたびら)を重ねて袴をはいた。袴も括袴が切袴となり,やがて長袴となった。鎌倉時代に日常の服装であった直垂が,室町時代になって武家最高の礼装となったわけで,これにつれて同じ系統をひく大紋(だいもん),素襖(すおう)なども上昇して下級武士の礼装となった。大紋は布製の直垂で大きな紋をつけたところから,この名が起こった。素襖も直垂から変化したもので,ただ袖に露のないこと,胸紐と菊綴(きくとじ)が革(かわ)であること,袴の腰が共裂(ともぎれ)であることを特色とした。

女子の礼装は平安末期から漸次簡略化されて,衣袴,小袖袴などの服装が行われたが,室町時代に入ると,ようやく袴を着用しない湯巻姿,腰巻姿が女子の礼装として認められた。湯巻は御湯殿奉仕の女官の着用したもので,裳のように下体に巻くものであったが,袴より身軽なところから,この時代に一般女官の服装として用いられ,文様,色目,地質など華美なものとなった。薄衣(はくぎぬ)/(はつき)もこれと同様で,下﨟(げろう),雑仕(ぞうし)女などが袿の代りに使用し夏季に袖をはずして袴の代りに腰に巻いたので,腰巻と呼ばれた。武家の女装もこれと同様で,平安末期に始まる公家女装の簡略化は,この時代に入って武家の女装に引き継がれて,ようやく小袖は服装構成上の重要要素として表面に押し出されてくるようになった。

応仁・文明の乱から世は戦国の乱世となったが,やがて江戸幕府によって新しい封建体制が確立された。幕府は,この封建体制を維持するために,外には海外との交通・貿易をやめて鎖国を行い,孤立して平和を守り,内には士農工商の身分制度を立て,身分・格式にふさわしい生活様式を規定し,ことに農民階級には衣食住に関する厳重な禁制をもって臨んだが,戦国の実力競争を通じて展開された商工業の発達・商品貨幣経済の進展は,都市の商人をますます経済的に優勢ならしめ,封建権力をもってしては制御しがたいものとした。庶民階級が頭をもたげたことによって近世文化は発展し,初めて庶民的な服装が開花した。

この時代に江戸幕府によって武家服装が完成し,庶民階級によって日本的特色をもった小袖(着物)がかたちづくられるのである。江戸幕府においても,朝廷に関する儀式には束帯・衣冠などの服装を用いたが,武家の儀式には室町幕府の服制に準拠して,侍従以上は直垂,四位の諸大夫は狩衣,五位の諸大夫は大紋,御目見(おめみえ)以上無位無官の士は布衣(ほうい),平士・陪臣は素襖と定められていた。武家の服装として広く行われたのは裃であった。江戸時代に裃と呼ばれたものは肩衣(かたぎぬ)と袴を同じ裂(きれ)で仕立てたもので,肩衣は素襖の袖を取り去ったものに由来するといわれている。動作に便利なところから武士の用いるところとなったが,室町時代にはなお日常の服装とされ,殿中などでは用いられなかった。しかし,ようやくその形態・材料を整えて上昇し,江戸時代には広く武家の公服として用いられるようになった。肩衣に長袴をつけるのを長裃,半袴を用いるのを半裃,肩衣と半袴と別地異色のものを継裃(つぎかみしも)といった。長裃は上級武士の,半裃は以下の武士の公服で,正式には麻製で裏をつけず,家紋をつけ,これに冬は熨斗目(のしめ),夏は帷子を着用した。継褶は略式のもので,武士日常の服装としては羽織袴が行われた。

武家女子の服装としては,将軍および大諸侯の夫人などに十二単,袿袴(けいこ)などの公家の礼装が用いられたこともあったが,一般には袴は省略されて,冬季には打掛を用い,夏季には腰巻を着装して礼装としていた。打掛は搔取(かいどり)ともいい,間着(あいぎ),掛下帯(かけしたおび)をした上に,これを打ち掛けて裾をひき,歩行に際してはかい取って歩いた。腰巻は帷子の上に付帯を後ろに結び,その上に腰巻を着て肩を脱ぎ,腰以下にこれをまとって腰帯を締め,袖の中に付帯の結びあまりをとおした。

しかし,この時代に最も著しい発達をとげたのは小袖であった。小袖は貫頭衣から発達したもので,中世の庶民男子にあってはなお小袖と袴の組合せが行われたが,女子にあっては早く裳を略することとなって,自然と衣の丈がのびて対丈(ついたけ)となり,胸紐をやめて帯を用い,衽をつけて形を整えたという。着流しの服装は平安時代から見られ,民間にあっては小袖は早く表着として用いられたが,上流にあっては長く下着として用いられ,室町時代に袴を脱ぐにいたって表着化し,応仁・文明の乱でこの傾向が促進された。こうして小袖は,この乱後にようやく表着としての地位を確立し,江戸時代に入って広く各層男女にわたって着用されたので,当代服装の頂点に立つことになった。小袖は本来広袖に対するもので,綿入れ・袷(あわせ)・単,帷子の別なく,袖口の下部を丸く縫いふさいだものの総称であった。小袖は室町・桃山時代には男女の別なく,身丈,袖丈ともに短く,身幅は比較的広いが袖幅は狭く,袖口は小さく,袂(たもと)は丸く,裾に袘(ふき)のないものを普通としたが,慶長・元和(1596-1624)を境として以後は身幅を狭くし,袖幅を広くした。当代の機織・染色技術の発展にともなって,ことに女子の小袖には艶麗優美なものが行われた。ふつう,小袖の着装にはじゅばん,長じゅばん,胴着,下着などを重ねて小袖を着て帯を締めたが,さらに小袖の上に羽織を着,袴をはく。

帯も従来は小袖と同様にまったく陰の存在であったが,袴の省略と小袖の発達につれて,この時代に入ると急速な発達を示し,女装においては服装美構成上欠くことのできない要素となった。初めは男女ともに2~3寸の細い絎帯(くけおび)か組帯(名護屋帯)で,その長さも6~7尺ほどのものであった。男帯は享保(1716-36)のころには2~3寸であるが,寛政(1789-1801)以後は幅1寸8分を標準とし,長さは1丈となった。女帯もこの時代に発達の極点に達した。天和(1681-84)のころには幅は広くても5~6寸であったものが,文化年間(1804-18)には幅1尺5分,長さ1丈~1丈2尺と,幅も長さも増大し,それにつれて地質や模様も華美となった。したがって,その結び方にも種々の技巧が行われ,前結びから横結びとなり,ついに〈後ろ結び〉を生じた。

袴も室町末期から江戸時代にかけて独自の発達をとげた。まず腰板がつけられ,紐も細く,また腰幅に対して裾幅が広くなり,〈よせひだ〉といって中央部に5個のひだを作ることになった。裃以外の普通の袴を平袴(ひらばかま)といったが,庶民も礼装に袴を着用するに及んで,相引(あいびき),襠(まち)の低い町人仕立てが行われた。羽織は,初めもっぱら武士が用いたが,寛文(1661-73)ころから民間でもしだいに用いられるようになった。女が羽織を着用したのは元禄年間(1688-1704)からであるが,その後女羽織が流行したので,幕府は寛保・延享(1741-48)のころ,これを厳禁した。武士は羽織を常服としてのみ用いていたが,幕末多事に際して陪臣などは平服の名で,羽織袴の服装で登城することが許され,そのため羽織袴の地位は上昇した。

幕末の開国とそれにつづく明治維新は,服装のうえにも大きな影響を及ぼした。明治政府は欧米の文物制度をとり入れて近代国家の整備を急いだので,新しい国家体制にふさわしい服装制度が,欧米の制度にならって立てられた。1872年(明治5)太政官布告によって,勅任官,奏任官および非役有位者の大礼服ならびに上下一般の通常礼服が示されたが,それは欧米服装にならって金色燦然(さんぜん)たる大礼服を制定し,燕尾服を通常礼服,フロックコートを通常服と規定するもので,従来の服装は衣冠を祭服として存続させたほか,直垂,狩衣,裃などはこれをすべて廃止することとした。しかし,早急な全般的な改正は困難であったので,77年9月には太政官達によって判任官以下の者は羽織袴をもって通常礼装に準ずることを認め,婦人礼装についても,84年の宮内省達をもって勅任官・奏任官夫人などの袿袴の制が定められた。なお旧来の服装を認めねばならなかったところに,明治維新の改革の不徹底,未熟さがあった。文明開化の風潮と条約改正にともなった欧化政策は,一般民衆の間に帽子,洋服,洋靴など欧米服飾採用への道を開いたが,この間に和服改良,洋服採用をめぐる服装問題が識者の間に論議されたこと,また軍隊生活,学校通学,官庁執務,工場作業などをとおしての一般民衆の体験は,洋服・洋装の採用を促した。帽子,洋服,洋靴など欧米服飾はしだいに一般民衆の間に採用されていった。なお,個々の服飾品のうち,おもなものについては,それぞれの独立項目を参照されたい。

執筆者:宮本 馨太郎 第2次世界大戦は日本の衣服生活を根本的に変革する契機となった。戦時中国民服,婦人標準服の着用が強制されたが,後者の活動性は女性の服装を従来の和服から洋装化に向かわせるもととなった。敗戦後の衣料不足は手持ちの衣料をほどいて作り直した更生服を生み出し,それにはアメリカの進駐軍家族の着ていたミリタリー・ルックがとり入れられた。1946年の文化服装学院の再開以降洋裁学校が次々に開かれ,おしゃれに対する関心が強まった。47年ディオールの発表した〈ニュー・ルック〉が全世界を席巻し,日本でもウエストの細いロングスカートが流行した。また50年には繊維産業の復活でギンガム,エバーグレーズなど新しい服地が生まれ,51年には国産のナイロン・ストッキングが売り出された。50年代からフランスのモード界との交流が盛んになりはじめ,日本にも紹介され,ファッション・ショーの開催,そしてファッション・モデルが誕生する。また《赤い靴》や《麗しのサブリナ》など映画のファッションがとり入れられ流行した。60年代の高度成長時代には,大量生産,大量消費の風が衣服分野にも及んだ。化学繊維の開発は衣服材料の範囲を広げ,染色の容易さにより色彩の幅も広がった。アパレル産業,ファッション産業といわれる業種が急成長し,既製服が大量に供給されるようになり,完全に洋装が定着した。またミニ・スカートやジーンズに代表される性差,身分差,年齢差を越えたファッションは,もはやファッションが一部上層階級のものではなくなったことを示した。70年代以降は,多くの日本人の服飾デザイナーの出現,活躍とともに,日本人自身のファッションがつくり出されるようになり,模倣から個性化の時代に向かっているといえよう。

和服についても,戦争中のもんぺを改良した二部式の着物や細い帯,短い丈の羽織など,着やすくするためのさまざまな改良が試みられてきているが,いずれも広く普及するにはいたっていない。戦後の生活の合理化,洋風化とともに衣生活の中心から離れ,趣味的あるいは晴着としての性格が強まっている。

執筆者:池田 孝江

東洋は人類三大文明の発生地であり,人類進化の発展過程を示す。狩猟,採集,農耕,牧畜,遊牧,漁労などの生産形態が現在もなお併存している地域である。それだけに,地域的に広大なばかりでなく,気象条件や風土環境が異なり,民族,宗教も多種多様であるから,これらを一元的にとらえることはとうてい不可能である。しかもそれらの発展段階はまちまちで,古代,中世,近代が東洋という枠組みの中に同居している。したがって,これらの複雑多岐な多元的世界を,服装史的に展望するためには,当然,いくつかの文化圏に分けなければならない。ただし,たとえそれが分けられたとしても,服装文化が古代,中世とあまり変わらない段階にある地域では,これを体系化することは難しい。ここでは,便宜上,中国を中心とする東アジアの服装史を主流として,これにかかわる周辺民族の服装文化を概観することにしたい。

東アジアで最も古い文化は,前4000年ごろの黄河流域に栄えた仰韶文化や長江(揚子江)流域の湖熟文化,良渚文化であった。これらの遺跡から骨で作った縫針や石製の紡錘車とともに土器についている編物や織物の断片,または炭化した繭などが発見されたことから,服装文化はかなり発達した段階にあったことがわかる。前2000年ごろの殷代になると,王宮や王墓の遺跡が発見され,玉(ぎよく)や骨角を材料としたさまざまな装身具や,陶土や玉で作った俑(よう)が発見され,当時の服装の形や文様などが明らかにされた。とくに重要なことは,蚕,桑,繭,糸,裘(かわごろも)などの文字を含んだ甲骨文が発見されたことである。これによって,当時すでに養蚕絹織が行われていたことや,麻,葛,毛皮などを材料としていたことが明らかになった。

これらの出土品によって当時の服装を推定すると,基本形態としては上下二部式の衣袴または衣裙と一部式の広袖の袍衣があり,いずれも垂領右衽式で,被り物には平らな頭巾状のものや先の尖った尖頭帽のような形があった。また,文様には中国独自の雷文,雲文,波状文などの自然文様のほか,饕餮(とうてつ)文,鴟鴞(しきよう)文のような怪獣文様や卍文や黼黻(ほふつ)文のような呪術文様が行われていた。ただ,王墓の俑の中には異民族の奴隷をかたどったものがあり,これには左衽筒袖の短衣様式が見られる。

周代に入ると,その前期には祭器に刻まれた金文が出現し,それには冠服や賜服に関する記録なども見え,服装がすでに階級的に分かれていたことがわかる。また,銅製の武人俑が出土し,革の甲冑などが用いられていたこともわかってきた。春秋時代に入ると,《詩経》《書経》《論語》などによって孔子の時代の上流社会の服装ばかりでなく,一般民衆の服装生活も明らかにされる。さらに戦国時代になると,木製の彩色俑や絹布に描かれた彩色人物画などがあらわれ,副葬品としての装飾遺品類も多くなる。さらに《周礼》《礼記》などの重要な文献史料があらわれてくる。

これらの資料から当時の漢民族の間に行われていた服装を推定すると,基本衣としては襦(じゆ)・衫(さん)・袍(ほう)・裙(くん)・袴(こ)・裳(しよう)があり,被り物には冠(かん)・幘(さく)・巾(きん)・帽,履物には舃(せき)・履(り)・屐(げき)・靴(か)などがあった。また布帯や革帯も用いられた。襦は袷の短衣,衫は単,袍は長衣,裙は腰巻,袴は下ズボン,裳は巻きスカート,幘は鉢巻状の冠,巾は頭巾,舃は儀式用のはきもの,履は麻または革で作った浅いくつ,屐は木製のはきもの,靴は革ぐつのやや足首の長いものをいう。また,付属品としては襪(ばつ)(足袋),行縢(ぎようとう)(むかばき),臂 (ひこう)(腕貫)などがあった。材料にはおもに麻,葛が用いられたが,上流社会では絹,また防寒用として裘を用いることもあった。上衣の様式は筒袖または広袖の垂領衣で,前は右衽に合わせる。ただし,衣袴または衣裙の二部式と衣と裳をいっしょにした一部式の深衣(しんい)があり,上流社会では深衣が多く行われた。また防寒用には,背心(はいしん)というチョッキ状の袖無し衣や裲襠(りようとう)式の貫頭衣なども用いられた。男女ともに結髪であったが,男子は身分にかかわらず巾帽をかぶり,女子は笄や梳(そ)(櫛)をつけ,巾で頭髪を包むこともあった。

(ひこう)(腕貫)などがあった。材料にはおもに麻,葛が用いられたが,上流社会では絹,また防寒用として裘を用いることもあった。上衣の様式は筒袖または広袖の垂領衣で,前は右衽に合わせる。ただし,衣袴または衣裙の二部式と衣と裳をいっしょにした一部式の深衣(しんい)があり,上流社会では深衣が多く行われた。また防寒用には,背心(はいしん)というチョッキ状の袖無し衣や裲襠(りようとう)式の貫頭衣なども用いられた。男女ともに結髪であったが,男子は身分にかかわらず巾帽をかぶり,女子は笄や梳(そ)(櫛)をつけ,巾で頭髪を包むこともあった。

戦国時代の終りごろになると,中国の服装に胡服様式がとり入れられた。この胡服は,ユーラシア北方草原の遊牧騎馬民族の習俗で,乗馬して弓矢を射るのに便利な服装であった。その様式は南ロシアのスキタイや中央アジアのアルタイ山地族,モンゴル高原の匈奴(きようど)などに共通した様式で,筒袖の短い上衣とズボンに革のバンド,革製の半長靴という様式であった。材料はほとんど革であったが,貴族階級は中国産の絹を喜んだ。中国では胡服は主として武人が使用したが,一般に普及するようになったのは南北朝時代以後である。また,周代には貴族階級の間には冠服が行われていた。貴族男子が成年に達すると冠をつけたが,これには祭服用と朝服用があり,衣裳の色も青,赤,黄,黒,白の5色があり,祭祀の種類や朝儀の別,季節などによって服色が変えられた。また,衣裳に飾る文様十二章もすでに定められ,階級によって章の数と種類が定められていた。貴族の女子にも男子に準じた公服があり,身分階級によってその服装を変えた。この制度は後に法体系化され歴代王朝に受け継がれたばかりでなく,その影響は日本,朝鮮,ベトナムなどの中国周辺の諸王朝に及んだ。秦・漢時代に入ってからも,漢民族の服装は前代とあまり変わらないが,近年の始皇陵や長沙馬王堆(まおうたい)漢墓からの出土品で,この時代の服装文化の全貌がきわめて鮮明となった。また,中国全土の統一によって南中国で行われていた南方的服装,たとえば汗衫(かんさん)(肌着),短褲(たんこ)(下ばき),犢鼻袴(とくびこ)(ふんどし),竹や草で編んだ笠や草履などが普及した。

このころ中央アジアにはイラン・トルコ系の半農・半牧民族や北アジアのトルコ系・モンゴル系の遊牧民族が住んでいたが,その服装は皮や毛織物で作った胡服で,基本的には短袖の短衣とズボン,女子は衣と裙のつながったワンピース・スタイルで,革帯,革靴,フェルトの帽子などを用いた。S.A.ヘディンが西域の楼蘭から発見した王女のミイラには毛織のワンピースや羽根飾のあるフェルト帽が着けられていた。一方,このころの北インドにはクシャーナ朝が栄え,仏教文化の全盛期であった。インドの古代服装は,西アジアと同じような肩衣や巻き衣が一般であったが,ギリシア様式の仏教美術への浸透は服装や装身具にも反映し,さらに中央アジア,西域へと伝えられた。

この時代の東アジアの服装文化の特徴は,北方遊牧民族の胡服の風俗が漢民族の服装に加えられたことと,西方のイラン風俗が中国の服装文化に大きくとり入れられたことである。3世紀には日本との交流も始まり,多くの高級な絹織物や養蚕・機織の技術が日本に伝えられている。

4世紀の初めころ,中国は南北に分裂し,華北には鮮卑族などの騎馬民族の北朝が建ち,漢民族は江南の長江下流域に逃れて南朝を建てた。北朝の服装は胡服が中心であったが,祭服や朝服には中国の制度を採用し,女子の服装も漢式に変えることを奨励した。しかし,5世紀以降は服装が華美になることを戒め,庶民の絹服を禁止した。南朝の服装は一般的に漢代を踏襲しているが,白衣,白帽などの南方的風俗が流行した。顧愷之(こがいし)の《女子箴図(しんず)》には大袖の袍や長くひく裳,朱色の裙などが繊細に描かれている。また,唐代の画家閻立本(えんりつぽん)の《歴代帝王図巻》には南朝歴代帝王の肖像が描かれており,当時の祭服や朝服の実体が明らかにされる。

短命に終わった隋についで唐代を迎えると,高祖は武徳令を公布し,皇帝以下群臣の服制を定めた。日本の〈衣服令〉はこの唐制を手本としたものである。唐代男子の服装で最も象徴的なものは幞頭(ぼくとう)の普及で,皇帝から庶民にまで用いられた。また,袴と長袍,革靴と革帯という騎馬民族固有の北方式の袴褶の風俗が流行した。これは,南北朝時代はおもに武官の服装であったが,隋・唐時代には一般文官の朝服にも袴褶が用いられた。女子の代表的服装は襦裙で,これに領巾(ひれ)と半臂(はんぴ)(袖無し)が併用された。襦は短袖の短衣で裙は胸高に着けた。また,西域の化粧風俗やアクセサリーが流行し,額黄(がくこう)・眉黛(びたい)・紅粉・口脂・花鈿(かでん)・粧靨(しようえん)などの化粧法や,金釵(きんさい)・歩揺・玉梳・翠釵(すいさい)などの頭飾品が用いられ,婦人の乗馬や面衣,着帽の風俗も流行した。

唐代の西域にはウイグルや吐蕃(とばん)などの異民族王国が栄えていたが,唐の外蕃として通婚関係などによって友好が保たれ,上流社会の服装には大幅に唐様式がとり入れられた。しかし,一般民衆の服装は固有の胡服様式で古代に比べてとくに著しい変化は見られない。唐代の文様には唐草文や連珠文,樹下双鳥文などのイラン調の文様が多くとり入れられ,また,織物の技術にもイランの緯錦(よこにしき)の手法などがとり入れられた。

このころの朝鮮半島は新羅によって統一されていたが,新羅の王族や官吏の服装は唐制に準じた冠服であったが,一般民衆は三国時代以来,チョゴリ(上衣)とチマ(裳)やパジ(袴)が基本であった。また唐代中期以後,西アジアではイスラム帝国が台頭し,その風俗がインド,中央アジア全域に広まった。このイスラム時代の服装は,男子は前合せのカフタンの上にペルシア式のコートをはおって帯を締める様式で,頭にはターバンを巻いていた。女子は白または黒のチャドルで全身をおおったが,このようなターバンやチャドルの習俗は宗教的な原因もあるが,発生的にはアラビア半島の熱砂や熱風から身を守るための手段からであった。

宋代に入ると,都市と産業の発達によって地主や商人が新しい社会勢力として台頭し,科挙制度の強化によって新たに士大夫という知識階級が生まれた。これらの新興勢力が近世文化を育てる温床となったが,その傾向は服装文化にもあらわれた。染織工芸では刺繡(ししゆう)や刻子(こくし)(綴錦)が盛んになり繻子織の技術が生まれたが,衣服材料としては木綿が全国に普及した。服装においても唐代のような胡服礼賛の風潮から脱し,漢民族固有の伝統に復帰するムードが高まった。さらに,それまでの婦人靴の爪先は円形であったが,先の尖った小型の靴が流行したり,上流婦人の二重スカートが庶民の間にも普及して,成人した女子は必ず下裳をつけるようになり,婦人が下着に用いる下袴には,前が開かないように襠(まち)がつけられるなどの新しい服装も生まれてきた。子どもに腹掛けをさせることも宋代から始まったが,上衣の上に背心を着る風習もこのころから男女成人の間に流行した。官吏は文武官とも長靴をはいたが,学生や学監は短靴をはいた。これらの風俗は清代にまで及んだ。宋代の服制も大筋においては唐制を踏襲したが,全般的に簡略なものとなった。服色は三品以上は紫,四・五品は朱,六・七品は青で,士大夫の制服には深衣,紫衫,涼衫,帽衫,襴衫の5種があり,いずれも寛袖のゆったりした深衣状であった。この深衣は周代から漢民族のシンボル的服装であったが,南宋のころから新興階級士大夫のユニフォームとして復活した。上流婦人の服装は,唐代に比べるとその装飾が精緻となり,全般的デザインは狭小から寛大へと移行した。また宮廷婦人の服制に冠が用いられるようになり,竜鳳冠や花釵冠などが出現した。

宋の北方には遼,金,元などの遊牧民族国家がその勢力を拡大しつつあった。遼,金の服装は騎馬民族伝統の胡服を基本としたが,その服制には漢制と国制の二重制度が採用された。彼らにとって漢制の採用は漢文化へのあこがれからであった。国制は固有の伝統的胡服をいう。また,これらの遊牧騎馬民族は,いずれも辮髪(べんぱつ)であった。モンゴル高原にチンギス・ハーンが興したモンゴル帝国は,1271年に国号を元と改めた。元代の服装はモンゴル人やウイグル人などの支配階級層はモンゴル様式に統一したが,漢人などの被支配階級がそれぞれ固有の服装をつけることはとくに禁止しなかった。しかし,朝鮮半島の高麗朝はその王妃がモンゴル出身であるため,高麗の上流婦人の間にはモンゴル服装が浸透し,その伝統は李朝末期にまで及んだ。元代一般庶民の服装は比較的自由であったが,赭黄(しやこう)色だけは皇帝の色として一般の使用が禁じられた。以上の宋・元代の服装文化の特徴は,唐代のイラン式窄袍(さくほう)が漢人社会からすたれ,漢人知識階級の間には伝統的深衣状の寛衣形式が流行したことである。しかし,契丹(きつたん),女真,モンゴルなどの北方民族はその生活環境から胡服を着用し,辺境の漢民族もこれにならった。また武人の軍装には,袴褶の軍服の上に鉄製の甲冑をつける風俗がヨーロッパ遠征以来一般的となった。

明代に入ると,中国は再び漢民族の支配する時代となった。明代の冠服は基本的には宋・元の服制を受け継いだが,最大の特色は文武官の階級を明らかにする補章が創設されたことである。この補章は文官は鳥類,武官は獣類のシンボルマークを冠服の胸背に縫いつけたもので,その階級によって鳥獣の種類が異なっていた。満州族の清によって中国は再び北方騎馬民族に支配されるが,この清朝によって徹底的服装改革が行われた。1647年,全国に薙髪令(ていはつれい)(辮髪)を下し,その服装もすべて満州式に改めさせた。この満州服は日本でいういわゆる中国服で,騎馬民族固有の胡服の一種である。文武官の補章の制は明代の制度を踏襲したが,服装様式はすべて満州式に改め,また朝服に夏用,冬用を区別し,雨冠,雨衣などを加えた。冠帽もすべて満州式に改め,宮廷婦人の頭飾にも鳳簪や把頭などの満州風俗が主流となった。とくに竜袍は清朝官服の代表的服装となった。

執筆者:杉本 正年

西洋では,東洋に見られないモードの現象がある時期から介在してくる。〈モード〉という言葉は,元来は服装に限らず,広い分野での流行や慣習を意味するが,今日では一般に服装の流行という意味で使用される。アジアでは,モードは王侯の宮廷の狭い範囲を越えることがなかったのに,ヨーロッパでは,モードは14世紀の末ころからあらわれ,衣服の実用的・審美的機能とは無関係に周期的に変化する。このことは,西欧の宮廷社会に市民的要素が合流してきたこととかかわっており,モードにおける変化のテンポが経済的要因によって加速されたり,広い範囲での社会的風習や世論を反映していることも,それによって説明される。なお,本項では古い時代の西アジア地域を含めて,服装の歴史を以下に述べる。

先史時代から中世の中ごろまでは,ヨーロッパでも服装の変化のリズムはきわめて穏やかでゆっくりしていた。旧石器時代末ころのヨーロッパ人は毛皮を着用し,中石器時代にはなめし革の存在も確認される。新石器時代には織物が出現し,かなり精巧な模様入りの織物も知られている。また先史時代を通じて,装身具用の琥珀(こはく)は,バルト海にそそぐ河川の流域を中心に全ヨーロッパに分布していた。デンマークで発見された青銅器時代初期の女子服は,比較的大きくく(刳)られた衿ぐりに短い袖のジャケットと,ウールの紐を束ねた短いスカートという構成で,ヘアネット状の被り物,ブロンズの腕輪,円盤状のベルトのバックルなどが付属する。今日,コペンハーゲンやシュレスウィヒ・ホルシュタインの博物館には,後期青銅器時代の縫製された婦人用ブラウスやスカート,ギリシアのペプロス風の巻き衣,あるいは1~3世紀の男子用長ズボンなどが保存されており,性によって異なる着衣の風習があったことを証明している。当時,インドや中国のユーラシア東方文明圏とは別に,古代エジプトやメソポタミアの中近東文明圏も技術的にはヨーロッパよりははるかに進んだ段階に達しており,その服飾文化がクレタやギリシアを媒介として,北欧諸国にも影響を及ぼしていたと考えられる。

着衣の形式としては,何よりもドレーパリー(巻き衣)にかかわっている。エジプトの伝統的服装は,初めは男物では白い亜麻布の単純なパーニュ(ロインクロス),女物では肩から紐で吊るすタイトなスカート状のチュニックであった。しかし新王国時代には,東方シリアとの文化交流により,薄麻地の,繊細なドレープの流動感を生かした巻き衣形式の寛衣が上層階級の男女によって着用されている。一方,メソポタミアの巻き衣は彩色されたウールのショール状の布で,複雑な総縁飾の技法が施されている。これはシュメールの初期王朝時代の神殿奉納像に見られるように,ヤギの毛皮をまねて,毛房が垂れて見えるように織られた〈カウナケス〉に由来する。カウナケスは前3千年紀の毛皮から毛織物への移行期にあたる服装様式で,スカート状に腰に巻くか,ショール状に左肩をおおうかして着装した。

これに反し,西アジアの比較的寒冷な高地地方では,時代は特定できないが,前1500年ころのスーサ出土のエラム王妃像に見られるように,貫頭衣形式の,袖のついた,裾に総縁飾を施したチュニックが出現しており,その上に同じく総縁飾のショールを巻いた。このような服装様式はメソポタミア北方の高地に興ったアッシリアに引き継がれる。紀元後最初の数世紀間,エジプトのコプト人はこの種の貫頭衣式チュニックを着用し,ヨーロッパではビザンティン帝国の全盛期を通じて,男女によって着用されている。素材は毛織物から亜麻織物に変わるが,多彩色のウールや,ときには絹糸を織り込んで美しく装飾されていた。

アッシリア帝国末期にコーカサスからドニエプルにいたる広大な地域を支配したスキタイは,サルマート人とともに,イラン系とみなされるステップの遊牧騎馬民族で,寒冷な気候から身体を保護し,また乗馬に便利なように,くるぶしのあたりを紐で締めたしなやかな長ズボン,膝丈の長袖のチュニック,それに長短の革靴を着用した。ペルシアの〈カンディス〉もそうであるが,チュニックの上に,前または脇をひらいた,裾の長い寛衣型のカフタンも用いられた。カフタンは15世紀以前にはわずかにコンスタンティノープルに伝わっただけで,ヨーロッパには伝わらなかった。これに反し,ズボンは早くもローマ征服以前のガリアに〈ブレーbraie〉の名のもとに広まり,民族移動期のゲルマン人もズボンを着用していた。ケルト人やゲルマン人の寒冷な風土の中の半ば遊牧的な生活が,ズボンをはく風習をつくり出したのである。

古代史を通じて,縫製服の技術が最高の水準に達した地中海の民族はクレタ人である。前1500年ころ,ミノス文明は黄金時代を迎え,さまざまな縫製服が出現する。男は現代のショーツによく似た,体にあわせて仕立てられたハイ・ウエストのパンツ状のパーニュを着用し,女は体にぴったりあわせ,短い袖がつき,乳房をあらわにし,胸下で紐結びした胴着と,ひだ飾や刺繡飾を施し,裾をふくらませたベル形のスカートで装った。ミノス文明を滅ぼしたギリシア人は巻き衣を基本としていたから,このクレタの女子服はギリシア人ではなく,ミノス文明の影響を受けていたシリア人を介して,イスラム支配下のイベリア半島に伝わったらしい。コルセットでウエストを締め,ファージンゲールで裾広がりの円錐形のスカートを造形したルネサンスのスペインに始まる近代西欧婦人服の美の伝統は,こうして生まれたのである。

ギリシアの巻き衣の典型は,2m×3mほどの長方形のウール地のショールを,好みに応じて,右腕だけは自由になるようにして身体に巻きつける〈ヒマティオン〉である。しかし多くの場合,男子の働き着として実用されたのは,これよりも小型の肌着にあたる〈エクソミスexōmis〉で,両肩もしくは片方の肩の上でピンでとめ,ベルトで胴体に固定した。また祭礼など特別な場合には,長めの〈キトン〉をチュニック状に着用した。ギリシアの騎兵はエクソミスの上に〈クラミュスchlamys〉という短いマントをはおり,右肩でとめたが,この風俗もローマを介して西欧に伝わる。男子のキトンに対応するのが女子のドーリア式キトンで,その着付は男物キトンとは違い,上部が折り返して二重になっている。またイオニア式のキトン(ペプロス)は,エジプトからアテナイにもたらされた薄地の亜麻布で,脇もウエストから下は縫い閉じ,肩から手首にかけて数ヵ所をとめて,短い袖のような感覚で着用された。

共和政時代のローマでは,〈トガ〉が代表的な巻き衣であるが,それはギリシアのヒマティオンのほかに,エトルリアの半円形のマントのデザインを継承した。トガはウールの地色,模様や縁飾などの意匠の有無によって,着用者の身分をあらわし,凱旋将軍や皇帝の公服は赤紫色の地に金糸の刺繡を施した華麗なもので,絹も用いられた。帝政期になると,一般的には重くて不便なトガはすたれ,ギリシアのクラミュスに対応する小型のマントが用いられ,それとともにトガの下に着ていたローマ風のチュニック〈トゥニカ〉が表着になる。マントには比較的大型のパルダメントゥムpaludamentum,さらに小型のサグムsagumなどがあり,主として軍装に用いた。ゲルマン人やガリア人に伝わるのはこの種の小型マントである。またガリアの民衆や修道士が用いたククルスcucullusは,ローマのフードのついた円形貫頭衣式マント〈パエヌラpaenula〉に由来する。さらに2世紀末ころから,身ごろと袖とをいっしょに直線裁ちし,大きな袖をつけた〈ダルマティカ〉という新型チュニックも出現し,カトリックの儀式用衣服として長く生命を保つ。女子の通常的な衣服は〈ストラstola〉と呼ばれるチュニックで,これとアンサンブルで用いられるマントが〈パラpalla〉である。

古代のさまざまな系統の服装様式は中世ヨーロッパに流れ込む。ローマ人によって征服された頃のガリアの男子服は,北方系のケルト人兵士の服装を主流とし,裁断・縫製されていた。ローマ人の目から見て異様に映ったのは,革のゲートルで脚に固定された〈ブレー〉と呼ばれる長ズボンである。その上に,円く首を巻く衿と,ぴったりした袖のついた,膝か腿の中ほどの長さのチュニックが着用された。征服者であるローマ人からとり入れたのはマントのたぐいにすぎなかった。しかし女子服は,典礼服と同様にローマ人の服装にかなり似通っていた。

このような服装様式は,カロリング時代にも,ロマネスクの時代にも,基本的には変りなかった。男は農民も騎士も羊飼いも,ブレーを下ばき状にはき,革紐で脚にからげるか,あるいはラシャのショースchausses(靴下状,タイツ状の脚衣)で脚に密着させた。その上に,〈ブリオー〉と呼ばれる衿無しの膝丈の短いチュニックを着て,ウエストを低くして,バンドで締めた。聖職者や王侯の公式の衣服もそうであるが,女は一般に2枚の長いチュニックを重ね着し,下着の袖は狭く,表着の袖は広く仕立てられた。頭髪はベールで隠し,ドレーパリーなマントないしケープを両肩にかけるようにしてはおった。限られた上層階級の人たちだけが,地中海やイタリア経由でもたらされたビザンティン様式のぜいたくな衣服や宝石類を手に入れることができた。12世紀ころには,聖地巡礼や十字軍によって,またシチリアやスペインとの交通によるイスラム文明の影響から,服装の趣味も洗練され,絹織物も大量にヨーロッパに流入した。さらに南フランスの宮廷に栄えた典雅な騎士道恋愛文学が生活の作法に磨きをかける。こうして富裕な貴族たちは,生活の必要というよりも,趣味的な関心から,優美な衣装を求めるようになる。男女とも亜麻製のシュミーズ〈シェーンズchainse〉を着用するようになり,ローブの丈を長くし,高貴な女性は地面に裾をひきずるほどになる。13世紀の初期ゴシック時代には,単純ですっきりしたスタイルが好まれるようになり,裾の刺繡飾や袖の装飾などビザンティン的な意匠は消滅する。当時,チュニックは〈コット〉と呼ばれ,その上に男女ともさまざまな形や素材の〈シュルコ〉を重ね着した。もともと十字軍士の陣羽織に由来するシュルコは,13世紀末ないし14世紀の初めには,紋章の使用とともに市民服として完全に定着した。

14世紀の中ごろは西欧服装史における大きな転換期で,このころから性により,階級により,服装は著しく多元化され,個性化され,西欧文明に固有のモードの現象があらわれた。毛織物の需要の増大から西欧各地に羊毛工業が興り,北欧やロシアの毛皮はハンザ商人によって西欧の宮廷にもたらされる。パステルやサフランなど染色作物の生産の発展も,多彩な美しいモードをつくり出すためであった。都市の服飾関係のギルドは男物と女物,コット,ショース,毛皮など,それぞれ専門の仕立職人の組合せに分化する傾向にあった。女子服は体の自然なラインを出すように,衿ぐりを大きくあけ,肩を後ろにおとして,腹部を前につき出し,上に軽く下に重いシルエットになる。男子服は逆に,聖職者や法官などを別とすれば,肩や胸を強調した〈プールポアン〉と,靴下状にほっそり仕立てたショースという構成で,上に重く,下に軽いシルエットになる。そのほか外套(がいとう)をはじめ,帽子や靴にいたるまで奇抜なデザインのものが多い。モードの出現は,ルネサンスの文化運動とも結びついており,この機運を担ったイタリアやフランドルの富裕な都市ブルジョアと大諸侯の宮廷社会が変革を進める環境をつくり出した。同時に12世紀ころまでの汎ヨーロッパ的な服装とは違って,それぞれに独自な国民的モードが生まれる。15世紀にはフランスやブルゴーニュの宮廷服に見られるゴシック・モード,またイタリアでは地中海商業や都市の繁栄によって新しいルネサンス・モードを創造していた。16世紀には柔らかさと自然な体の線を基調としたイタリア,幾何学的で硬直した感じのルネサンス・スペインのそれぞれのモードがあらわれた。フランスでもイギリスでもネーデルラントでも,それぞれ形を変えて,スペイン生れのファージンゲールでスカートをふくらませ,華麗なひだ衿(ラフruff)で首のまわりを飾った。

17世紀になると,スペインの支配から独立し,経済的繁栄期を迎えたオランダと,ベルサイユ宮殿を中心に絶対王政を確立したフランスが,モードの面でも指導的立場に立つ。自然なシルエットとフラットカラーを特色とするオランダ・モードは,17世紀の前半,イギリス,北欧諸国,ドイツ北部,北アメリカなどプロテスタント諸国に影響を与えた。男子服では緩やかな新型のプールポアンと七分丈のキュロットが出現し,女子服では1630年代にファージンゲールが姿を消し,簡素で自然なパターンに変化した。

フランス・モードは17世紀の後半から次の18世紀まで,オランダよりもさらに広く深い影響を及ぼす。これまでウールしか着たことのなかった市民たちも絹を身につけるようになり,衣服の素材の面でも貴族と市民上層の間の区別がなくなる。このため,貴族は階級的権威を保とうとして,いっそう高価な織物や装飾を用いるようになる。17世紀のフランス政府は重商主義政策の一環として,服飾,とくにレース産業を保護・育成し,貴族たちは絶対王政のもとで政治的情熱を失い,モードや趣味に生きがいを求めることとなった。

バロック・モードの特色は形式美を求める傾向を示したことである。男子服はプールポアンが〈ベスト〉と名を変え,身体にぴったりし洗練されたシルエットの〈ジュストコル〉と呼ばれる衿無し前開きの上衣と,自然なゆとりのある近代的なキュロットが定着する。大型の鬘(かつら)や〈クラバットcravate〉と呼ばれるネクタイの原型も出現した。ジュストコルは16世紀末ごろから騎兵や歩兵が用い,17世紀には一般庶民の間にも普及した膝丈のコートの〈カザクcasaque〉が貴族服に昇格したものである。女子服ではコルセットが復活し,上半身はほっそり整えられ,従来と同じくスカートは2枚重ねるが,ふくらみは腰当てによって後方へ集中される。身丈を高く見せるために,頭頂にレースの塔のようなフォンタンジュfontangeという髪飾を立てる風俗も1678年ころに登場する。

18世紀のロココ・モードは,貴婦人が主宰する当時のサロン文化に代表されるように,優美で繊細な女性的趣向を特色とし,貴族社会の枠内にとどまらず,経済力をつけはじめた市民階級にまで波及した。男子服では裾広がりの上衣はジュストコルから〈アビhabit〉と名を変え,初めは女性的シルエットをまねていたが,やがて裾幅は狭められ,ベストの丈も短くなり,キュロットの形も整ってくる。またイギリスの乗馬服に由来する大きな二重の折返し衿のついた〈アビ・ルダンゴトhabit redingote〉も着られ,フロックコートの起源になる。女子服では愛らしくコケティッシュな感覚が強まり,コルセットは改良され,下半身にはスカートを大きく広げるために,籠型の〈パニエ〉と呼ばれる下着が登場する。レース飾は大きくく(刳)られた胸もとと,袖先のひだ飾に集中した。女子服でも,ルイ16世時代には,イギリスの婦人乗馬服に由来する〈カラコcaraco〉と呼ばれる丈の短い市民調のジャケットが,パニエを用いずに自然にふくらまされたスカートとアンサンブルで着られるようになる。そのほか,フランス革命期には,イギリスの男子用上衣にヒントを得た,衿つきのボレロ風な〈スペンサーspencer〉も用いられた。この時代には,男女とも初めは頭を小さく見せるように小型の鬘を用いたり,白い髪粉(かみこ)をふりかける風習が流行した。女性の髪形は,ルイ16世時代に法外に高く豪華になった。

フランス革命の激動期を経て,市民社会が成熟してくる19世紀になると,男子服ではひきつづきイギリス・モードの影響が強く,燕尾服,ジレ,長ズボンが定着し,やがて近代的な背広服が完成される。その結果,男はしだいにモードから遠ざかり,女がモードの主役を引き受けることになり,エンパイア・スタイル,ロマンティック・スタイル,ネオ・ロココ・スタイル,バッスル・スタイルというように,目まぐるしく流行が変遷する。

1797年のクーデタでナポレオンが政権を握ってから,第一帝政期にかけて,ネオ・クラシズムのエンパイア・スタイルが流行する。女たちは古代風に腕をあらわにし,コルセットもパニエもつけず,ハイ・ウエストの白い軽やかなシュミーズ・ドレスで装い,カシミアのショールをはおった。1820年ころになると,ネオ・クラシズムに対する反動として,当時の文学や芸術におけるロマン主義の潮流を反映したロマンティック・スタイルが登場する。婦人服は,袖の上部を大きくふくらませる〈ジゴ袖〉と,ふくらんだ袖をおおい隠す肩当てによって,砂時計のような奇妙な形になる。30年代に入ると袖つけの位置はさらに低くなり,袖のふくらみは肩の下あたりから肘のあたりに下がり,やがて消える。1850年ころから〈クリノリン〉という名のもとに,ロココ時代のパニエが復活する。こうしてドーム形やピラミッド形にスカートを広げるクリノリン・スタイル(またはネオ・ロココ・スタイル)が出現し,1850-60年ころにその最盛期を現出する。このころ,イギリス人ワースに始まるパリのオート・クチュールが新興ブルジョア階級の女性モードを支配するようになる。

1860年代になると,ネオ・ロココ・スタイルの流行はすたれ,クリノリンに代わって〈バッスル〉が登場する。この腰当ては後部にだけ輪骨を用いた半クリノリンともいうべきもので,胸はぴっちりしたコルセットで押し上げ,胸と腰の曲線を強調した。1890年近くになるとバッスルは消え,アール・ヌーボーの美術様式がモード界にも浸透してくる。その結果,新型のコルセットを用いたS字形流線形スタイルとともに,スカート,ジャケット,ブラウスのスリーピースのテーラードが登場した。

一方,18世紀に木綿の需要の増大からイギリスに興った産業革命は,19世紀中ごろからヨーロッパやアメリカに広まり,ミシンの発明を促し,衣服の大量生産方式による既製服が,労働者階級向けの衣服産業とモードの大衆化を推し進める。こうしてオート・クチュールと既製服という二つの潮流が生みだされ,20世紀に引き継がれることになる。

19世紀末ころのヨーロッパやアメリカでは,サイクリング,テニス,水泳など女子スポーツに対する関心が一部で高まり,体操服のブルーマーズに由来する,緩やかな半ズボンの〈ニッカーボッカーズ〉が着用された。しかし,その流行は一時的なもので,20世紀の初めころにはキュロット・スカート風のものにスポーツ・ウェアも変化してしまう。第1次世界大戦以前に,P.ポアレが初めて女性を窮屈なコルセットから解放した。しかし,ヨーロッパで真に機能的で,実用に適した婦人服が完成されるのは第1次世界大戦以後のことで,1920年代の前半に登場するボーイッシュ・スタイル,後半に流行するギャルソンヌ・スタイルは,戦後の活動的な解放された女性像を鮮やかに浮かび上がらせた。断髪のショートカット,コルセットもクリノリンも追放したロー・ウエストで筒型の単純なデザイン,そして服装史上画期的なショートスカート。そうした新鮮な風俗が出現するのは20年代後半のことである。服装の機能化は男子服にも見られ,19世紀からひきつづき伝統を誇るロンドン・モードが主流であったが,大戦後には実用性を重んずる標準化に向かった。日常服としては三つ揃いの背広が完全に定着し,フロックコートもシルクハットも街頭では見られなくなる。

1930年代に入ると,経済不況の暗い世相とは逆に,婦人服のスカート丈はふたたび長くなり,ウエスト・ラインも正常な位置にもどる。布地はバイアスに裁断されて弾力性を増し,女らしいスリム・ロング・スタイルが流行する。しかし,第2次世界大戦の勃発とともに,スカート丈はまた短くなり,いかついボックス形のミリタリー・ルックに変わる。

第2次大戦後の1947年には早くもC.ディオールのエレガントなロングスカートが登場し,49年にこの〈ニュー・ルック〉は絶頂に達する。やさしい肩とふくらんだスカートは平和の再来を人々に実感させた。50年代に入ると,さらに機能的な服装が求められ,男性の衣服と考えられていたズボンをはじめ,テーラードなコート,スーツ,ベストなどが着用され,男女の性による服装の相違は解消に向かう。60年代後半のミニ・スカートとパンタロン,70年代のシャツ・ルックの流行も,その延長線上で理解されよう。そうした現象は同時に,モード界が一握りの上流社会の人たちを対象としていた時代から,広く大衆を,とりわけ若者を対象とする時代に移行したことを示している。その背景には,戦後の大衆社会状況の進展があり,化学繊維の開発,情報文化の普及,服飾産業の発展がこれを支えた。こうしてモードは大衆化され,国際化され,階級や性の区別も稀薄になり,機能的で画一的な既製服時代の到来は決定的になった。

→衣服 →服飾規制 →服制

執筆者:井上 泰男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

衣服の項目でも触れているが、日本と西洋の服装の歴史を述べるに先だって、その役割と発生について簡単に述べておこう。人間の服装には大別三つの機能(役割・働き)がある。護身の機能、装身の機能、象徴の機能である。護身の機能とは、暑さ寒さから身体を保護し、外界の危害から人間を守ることで、おもにその物理的・生理的役割の面をさしている。装身の機能とは、美しく飾るという人間の本性としての欲求を充足する機能で、服装の心理的・美的側面の役割をさしている。そして、象徴の機能とは、集団社会での年齢・性別・職業・身分などのほか、広くは民族・時代などのしるしとなる役割であり、集団における社会的機能ということもできる。こうしたさまざまな役割を担う人間の服装は、いつ、どのように発生してくるのか。

人間が服装を身に着け始めた動機については、さまざまな理由が説かれている。前述した保護説、あるいは、人間が裸体であることを恥じたことからとする羞恥(しゅうち)説などは、早くから考えられた説であった。近代になって学問が発達してくると、これらとは別の見方が現れてきた。たとえば、未開種族のなかに人類文化の源泉をみようとした民族学者や人類学者たちは、服装の始まりを呪術(じゅじゅつ)、つまり、まじないや護符(御守り)などの精神的要素にあるとした。また、ある場合は、物を保持するため腰に巻いた腰紐(こしひも)が最初であるとして紐衣(ちゅうい)説をあげ、あるときは、前述の装身こそがその根元だとして装飾説を唱えた。一方、集団のなかにあって、自分を他人や異性に表示し、あるいは反対に他人と同じ服装をすることによって、仲間意識を高揚することにあるとも考えた。こうした説にはいずれにも根拠があるとはいえ、個別の理由だけで説明づけることには無理がある。なぜなら、服装に託す人間の欲求はけっして単一な理由に基づくのではなく、種々複合した理由によっているからである。つまり、ある場合、あるきっかけが重点になろうとも、結果において多様な要因を同時に含んでいることがほとんどなのである。

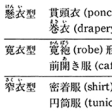

人種・民族を問わず、人間は基本的に同じ構造をもっている。服装が他の造形と大きく異なるのは直接生きた人間にまとわれる点であり、このことが服装にいくつかの特徴を与えている。まず、服装は一人の人間について一つの形をとる以上、独立した固有の人格表現となり、人間そのものの表現となることである。次に、人体が基本的に同一の形をとっているため、服装には時代・民族を超えて類型が生まれやすい、ということがあげられる。それらの服型を整理することで、私たちは、さまざまに入り組んだ歴史のなかの服装を体系的に理解することが可能になる。これを服装の基本型という。以下のとおり、大きくは3種、小さくは6種に区分される。

(1)懸衣型(けんいがた) 裁ったり縫ったりすることなく、身体に懸(か)けたり巻いたりするだけで成り立つ衣服で、これには貫頭衣形式と巻衣(まきい)形式とがある。貫頭衣とは、1枚の布地の中央部に穴を開けるか切り目を入れ、そこから頭を通して身体の前後に布地を垂らし、身頃(みごろ)にした衣服で、中南米の原住民の外衣にみられる。巻衣とは、身体に巻いたり、袈裟(けさ)状に斜めに懸けたりした衣服で、典型は古代ギリシアのキトンや古代ローマのトーガ、インドのサリーなどにみられる。

(2)寛衣型 緩やかなワンピース形式の衣服で、これには寛袍(かんぽう)形式と、前開(あ)き服形式がある。寛袍とは、緩やかな中国服やヨーロッパ中世のブリオーなどにみられる。前開き服とは、トルコのカフタンや和服のように、身頃を前で開いたままか、またはあわせて着る服である。

(3)窄衣型(さくいがた) 身体にぴったり仕立てた衣服で、これには密着服形式と円筒服形式がある。密着服はシャツ状の衣服、円筒服とはチュニック形式の衣服である。この形式の衣服の典型は北方の寒帯地域にみられるが、活動に便利なところから、部分的には温暖な地域でも着られた。たとえば密着服は古代エジプトの女子や古代メソポタミアの男女にみられ、円筒服は今日の洋服や中国北方の諸民族が着用した、いわゆる胡服(こふく)にその典型をみることができる。

[石山 彰]

日本はアジア大陸に弓なりに近接した島国であり、そのうえ、中国という高度な文化をもった国が隣接、さらに後世になると、舟運の発達に伴い、南蛮・紅毛・欧米などの外来文化の影響を受けつつ絶えず変転していった。

[遠藤 武]

石器時代より日本に人間が住んでおり、彼らの使用した土器、土偶の出土品によって、当時の服装を解かんとする学者もいないではないが、早急にこれを解説することは危険である。紀元前3世紀に入ると弥生(やよい)式文化期に入り、織物の技術が伝播(でんぱ)されたことは、奈良県の唐古(からこ)遺跡や静岡市の登呂(とろ)遺跡からの機織(はたお)りの発掘品によって明らかである。当時の衣服形態は、中国の晋(しん)の陳寿(ちんじゅ)が著した史書『三国志』の「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」のなかに記され、それによると、男子は長い布を体にぐるぐると巻き付け(袈裟(けさ)式衣)、女子は布の中央に頭の出るように穴をあけて、これをかぶって着用した(貫頭衣)という。このような衣服形態は日本ばかりでなく、台湾、インドネシア、ギリシア、ローマ、エジプト、ペルーなどにもみられるもので、原始服装は世界中至る所にみられるものである。5世紀に入って日本は大和(やまと)国家が統一され、これに加えて朝鮮半島を通じて大陸文化に触れるようになると、中国の二部式服飾構成が埴輪(はにわ)土偶のなかにみられ、しかも中国では野蛮な着装法とされた左衽(さじん)(左前)の風習さえ行われた。これが『古事記』や『日本書紀』にみられる衣褌(きぬはかま)(男)、衣裳(きぬも)(女)で、褌はだぶだぶのズボンであり、裳は現代のスカートにあたりこれには青海波(せいがいは)の模様すらあった。上衣の衣は男女共通の形態であり、男は刀を帯びる必要からたらし(帯)を締めた。

[遠藤 武]

6世紀に入って仏教文化が朝鮮の百済(くだら)からもたらされ、さらに朝鮮の帰化人が日本に渡来して、日本の文化が高まるにつれて、推古(すいこ)天皇の代(592~628)になって隋(ずい)の都長安(中国陝西(せんせい/シェンシー)省西安(せいあん/シーアン)市の古称)に遣隋使を遣わすことになった。これによって中国文化が取り入れられ、盛んに隋の服制に倣って冠位十二階の制定が行われた。これは日本最初の服制で、朝廷に仕える人たちの服飾は一新した。冠位制度は冠色によって位階の別とし、同時に冠色と服色が同色であることに特色があった。冠色は、青・赤・黄・白・黒の5色を陰陽五行説の木・火・土・金・水にあてた色で、この上に5色を摂する色として紫を置き、これを大小(濃淡)に二分して12色としたのである。この制度はのちに十三階、十九階、二十六階と分化され、ために複雑と繁雑さが加わり、ついに80年も経過しないうちに廃止され、これにかわって位階は服色制度となった。

服色制度は冠位制度と異なり、冠は黒1色に規定され、その服装は男女とも衣褌・衣裳よりさらにゆったりとした構成で、上衣を丈長くしたり、女は裳を二重にする重裳(かさねも)の形跡さえみられた。着装法も右衽(うじん)とかわり、袍袴(ほうこ)・裙(くん)の様式をとった。袍は上衣のことで、領(えり)(襟)は盤領(あげくび)(まるえり)で裾(すそ)には襴(らん)をつけたものとないものとがあり、後世の朝服(出仕服・参朝服)の基となった。袴(はかま)には切袴(きりはかま)と括緒(くくりお)(裾を紐で結び留める)の袴ができた。701年(大宝1)に衣服令(りょう)が制定されると、服装は礼(らい)服・朝服・制服の区別が生まれ、礼服は五位以上の官吏が即位・朝賀などの重要な儀式のおりに用い、天皇の礼服には袞冕(こんべん)十二章(12種類)の紋様がつけられ、皇太子は九章といって9種類の紋様をつけた。朝服は宮中に出仕するおりに着用するもので、夏冬の衣料や階級による色の差別があった。制服は、無官の官吏や庶民が宮中の仕事に携わる際の服装である。国家の中国模倣は平安時代初期に入るとますます激しくなり、天皇は詔勅のなかで「天下の儀式、男女の衣服みな唐様(からよう)を用いよ」という風になった。中国で左衽の服飾着装法は野蛮な風とみなされた結果、遣隋使の帰国後、官吏の間から右衽とかわったが、庶民の間では長い間の習慣が捨てきれず、右衽着用までには時間がかかった。

[遠藤 武]

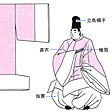

平安時代も約100年ほど過ぎると中国(唐)では内乱が起こり、遣唐使を派遣してもなんら高度な文化を吸収することができなくなったので894年(寛平6)菅原道真(すがわらのみちざね)の建言を取り入れて遣唐使派遣を停止した。このためわが国では従来の中国模倣をやめ、日本独自の服装に改める必要に迫られた。荘重な礼服にかわって朝服を礼服として用いることになり、男子に束帯(そくたい)、女子に女房装束(後世の十二単(じゅうにひとえ))が用いられることになった。

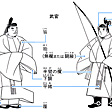

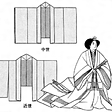

束帯は、冠、袍、半臂(はんび)、下襲(したがさね)、袙(あこめ)、単(ひとえ)、表袴(うえのはかま)、袴、石帯(せきたい)、魚袋(ぎょたい)、平緒(ひらお)、襪(しとうず)、履(くつ)、笏(しゃく)、帖紙(たとうがみ)などから構成され、袍・下襲などは身分によって色がわかり、下襲の裾にも長短の区別ができた。束帯は日中の行事に用いたところから昼の装束(しょうぞく)といわれたが、夜の装束つまり宿直(とのい)(殿居)の場合は、石帯、下襲、表袴、笏などが略されて、指貫(さしぬき)、腰帯、扇を持つことになった。日常着として直衣(のうし)があり、さらに簡略されたのが狩猟衣に源をもつ狩衣(かりぎぬ)で、中流以下の人たちには水干(すいかん)、直垂(ひたたれ)が用いられた。

鎌倉時代になると武家は簡素な生活をモットーとしたから13世紀には狩衣、水干は儀式用となり、直垂の地位が高まって袖口(そでぐち)・袴の変化、さらに材料・色彩・文様が実用よりも華麗さを尊ぶようになり15世紀に入ると礼服化するに至った。直垂の礼服化に伴って形態上まったく同じの大紋(だいもん)という家紋をつけたものが公服化し、さらに素襖(すおう)も16世紀から公服化した。素襖も直垂・大紋と形態は同じであるが、菊綴(きくとじ)が革緒であるのと、袴の紐が共裂(ともぎれ)であるのが特色である。素襖の両袖を取り去ったのが肩衣(かたぎぬ)で、最初戦陣における礼服であったのが、しだいにその地位を高めて礼服化していった。

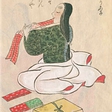

女子の晴装束は、女房装束あるいは唐衣(からぎぬ)・裳、物具(もののぐ)といわれるもので、その構成は唐衣、裳、表着、打衣(うちぎぬ)、衣(きぬ)、単、袴、檜扇(ひおうぎ)、帖紙(たとうがみ)、襪(しとうず)、履(くつ)などであり、盛装の際にはこれに比礼(ひれ)・裙帯(くたい)をつけた。衣は5枚、8枚、10枚、12枚、ときには20枚を重ねることもあり、鎌倉時代に入ると女房装束を十二単と俗称するようになるが、一般には衣は5枚重ねを普通とした。たくさん重ねる衣には匂(にお)い、薄様(うすよう)、襲色目(かさねいろめ)という特殊な名称がつけられ、着用者の好みに応じて四季の草木名を用いた。この服装も13世紀以降になって宮中儀式の衰退に伴って簡略化され、そればかりか、袴の着脱が日常生活のうえで不便なため、袴にかわって湯巻(ゆまき)が用いられ、衣にかわって小袖を着用する機会が多くなっていった。このため、無垢(むく)の小袖に模様ができるようになり、筒袖に袂(たもと)を生じ、外出には壺装束(つぼしょうぞく)といわれた市女笠(いちめがさ)に衣被衣(きぬかずき)姿から、しだいに小袖被衣、とかわっていった。

[遠藤 武]

戦乱に明け暮れた応仁(おうにん)の乱(1467~1477)以後、混乱の時世を迎えたため服装界もこれに伴って混乱し、男の世界では被(かぶ)り物は廃されて露頂(ろちょう)の風がおこった。武家服装界の中心であった直垂・大紋にかわって素襖が一般化し、同時に肩衣・袴(裃(かみしも))も礼服化して、近世に入るとまったく式正(しきしょう)の服にまで向上した。小袖も小袖、袷(あわせ)、単(ひとえ)、帷子(かたびら)の区別が、着用する時節によって使い分けられ、さらに麻の小袖は布子(ぬのこ)ともいわれた。武家の晴れ着は熨斗目(のしめ)小袖で家紋をつけ黒羽二重(くろはぶたえ)が式正であった。民間では黒羽二重の紋付が晴れ着で、日常は太織(ふとおり)・唐桟(とうざん)・縞(しま)木綿を用いた。帯は最上が献上博多(はかた)で、まがい物が甲州(こうしゅう)博多で、このほか魚子(ななこ)、琥珀(こはく)などでつくり、これを貝の口に結んだ。羽織は元来、武家の道中の塵除(ちりよ)けとして用いたものが近世に入って防寒着として用いられ、年齢と時の流行によって長短の差を生じ、佩刀(はいとう)する武家には背割(ぶっさき)羽織が着用された。足軽、中間(ちゅうげん)、職人の間から羽織にかわって半纏(はんてん)、看板(かんばん)(武家の中間や小者が着る定紋のついた上衣)、法被(はっぴ)などが用いられた。

女子の服装は、袴の着脱に不便なところから、小袖・帯が登場するようになり、これを礼服化するために打掛(うちかけ)(裲襠(かいどり))が用いられ、これには地白、地赤、地黒の3種があり、桃、萌黄(もえぎ)、紫などは間着(あいぎ)として用いられた。武家の婦女は、夏の正装には腰巻姿で、宝尽くしや松竹梅を総縫いにした黒紅色(紅に鉄漿(かね)を加えてつくった濃い茶)の小袖を腰に巻き提帯(さげおび)で留めた。民間の服装も明暦(めいれき)の江戸大火以後しだいに華美となり、ことに元禄(げんろく)時代(1688~1704)には豪商の間では衣装競べが行われたほどで、幕府は町人衣服が華美になることを恐れて衣服禁止令を再三再四と出したがその効果はなかった。有名絵師による描絵(かきえ)小袖(例、尾形光琳(こうりん)筆秋草模様)や宮崎友禅斎による友禅染めがおこり、模様配置も寛文(かんぶん)模様、三段模様、二段模様、腰高模様、裾模様、裏模様、江戸褄(づま)模様、島原褄模様などいろいろのものができ、帯の発達につれて女の後ろ姿が着物姿を代表するようになった。女に羽織が用いられたのは江戸時代末期で、それにかわる防寒着として合羽(かっぱ)より転じた着物仕立の被布(ひふ)が愛用された。また衽(おくみ)のない羽織を半纏と称したり窮屈羽織とよんで下層の庶民に着用された。

[遠藤 武]

外国船の来航によって鎖国の夢が破れ、わずかながら西洋模倣が軍人や貿易商の間から広がり、文明開化とともに1872年(明治5)礼服を洋服に改めることが決まり、陸海両軍、太政官(だじょうかん)服その他が洋装化した。断髪令とともに帽子が普及した。女の洋装化は男より遅れて鹿鳴館(ろくめいかん)時代になってからである。そればかりか、従来の女性の髪は不衛生、不経済、安眠がとれないところから結髪改良運動が起こり、さらに衣服改良運動にまで発展した。洋服を最初に取り入れたのは東京・お茶の水女子師範を皮切りに、宇都宮と秋田の女子師範であった。東京の大呉服店でも女子の洋装部がつくられたが、大正年代に入って第一次世界大戦後に生活改善の合理化運動が起こり、関東大震災と1932年(昭和7)の白木屋大火災によって、女性の洋装化が急速に高まった。さらに満州事変、日支事変が太平洋戦争と進展するにつれて、和服は第二義的なものとなり、洋装が日本服装界の王座を占めることとなり、第二次世界大戦終結を境にこの方面での流行がファッションとよばれて今日の盛況をみせている。

[遠藤 武]

西洋服装の歴史の流れは、大局では一般史上での時代3区分に見合う形をとっている。すなわち、古代は巻衣(まきい)の時代、中世は寛衣(かんい)から窄衣(さくい)へと移行する時代、そして近世以降は総じて窄衣の発展時代として位置づけられる。巻衣とは、1枚の布地を身体に巻いたり懸けたり垂らしたりすることで成り立つ衣服で、脱ぐとふたたび元の1枚の布地に戻ってしまう性質の衣服である。温暖な気候の地中海周辺に発達した西洋古代の文明世界では、こうした巻衣形式の衣服がほとんどであった。ところが中世に入ると、これらの衣服は男女とも縫い合わせた緩やかなワンピース形式の衣服つまり寛衣に転化する。中世も後期のゴシック時代になると、衣服は身体にあわせて仕立てたぴったりしたものにかわる。これが窄衣である。西洋の服装はその後、この服型の延長上において、時代に応じたさまざまな変化を展開していくのであり、総じて窄衣の発展時代と名づけられた。

[石山 彰]

巻衣(ドレーパリー drapery)の典型は地中海域を中心とする亜熱帯地域に発達したエジプトやギリシア・ローマにみられる。古代エジプトでは前3000年紀の中王国時代まで、男性は王に至るまでロインクロス(loincloth腰衣。フランス語では、シャンティshentit、パニュpagneなどという。以下イタリック文字はフランス語)を用い、後代もそれが盛装として受け継がれた。これに対して女性は吊り紐(つりひも)のあるジャンパー形式のスカートやぴったりしたチュニックtunicが一般であった。前1500年ごろの新王国時代になると、細かくひだづけした薄地リネンのカラシリスkalasirisやローブ(robe寛衣)が着られ、装飾も豊かになった。清潔を重んじた彼らは男女とも頭髪を短く刈ってかつらをかぶり、鮮やかな色彩のビーズ状の襟輪や胸飾りをつけ、上層人はサンダルを履いて男性はあごに付けひげをつける習わしであった。ナイル河畔には亜麻(あま)が豊かに繁茂したところから、織物はリネン中心で、動物性繊維は、皮革または神官の毛皮を除けばほとんど用いられていない。

3000年以上にもわたって平静な文明を持続した古代エジプトとは対照的に、メソポタミアでは変化の激しい動的な文明を特徴とした。前3000年紀の初期王朝時代の男女は、羊毛が房状に絡み合った毛皮服(カウナケスkaunakes)の腰衣かショール付きスカートを着用した。前2000年紀のバビロニア時代になると、上層の男性は全身を覆う袈裟(けさ)掛けのウールの衣服かカウナケスの螺旋(らせん)状の巻衣を着、下層ではシャツ状のチュニックか短い腰衣が着用された。女性はぴったりした足首丈のチュニックが一般であった。前1000年紀のアッシリア時代になると、男性は基本的には、ぴったりしたチュニックにフリンジ付きのショールを着るか、もしくはショール状の巻衣を着た。女性は、王妃の一例だけであるが、それによると彼女は綿密な刺しゅうを施したフリンジ付きの螺旋状巻衣を着、鉢巻形の重厚な冠と腕輪と耳飾りをつけている。

古代ギリシアの服装の特性は、総じて簡潔でしかも自然な垂れひだの美しさにあったといえる。しかし、それに先だつクレタ、ミケーネの服装には、一部まったく対立的で近代的外形の婦人の姿も見受けられ、これはむしろ異質で例外的といえる。初期にはウール地の単純な円筒状に身体を包むペプロスpeplosが着られた。この服は質実剛健の気風を重んじたスパルタのドーリア(ドーリス)人に踏襲されたところからドーリア(ドーリス)式キトンDoric chitonの別名がある。キトンとは元来身体に直接まとう衣服で、英語のチュニックにあたる。古典期になると、アテネを中心とするイオニア人は、東方より輸入した薄地リネンの優雅な服をまとうようになる。これをイオニア式キトンIonic chitonとよんでいる。彼らはキトンの上にヒマティオンhimationという外衣をまとい、兵士や若者はもっと短く粗末なクラミュスchlamysという外套(がいとう)をまとった。ともあれ、ペプロスは人間の衣服のなかでもっとも簡潔で美しい衣服の一つに数えられる。

古代ローマの服装はおおむね古代ギリシアの踏襲ではあったものの、いっそう形式化し、かさばったものになった。男性はトゥニカtunicaの上にトーガtogaを着、女性はストラstolaの上にパルラpallaを着た。ストラはギリシアのキトンにあたり、パルラはギリシアのヒマティオンにあたる。初期のころは女性もトーガを着たが、共和政になってヘレニズムの影響を受けるとギリシア風に変わった。帝政時代になると、トゥニカはダルマティカdalmaticaという寛衣にかわり、やがて一般ではただそれだけが着られるようになる。こうしてダルマティカは中世服の基本的服型となって受け継がれていく。

[石山 彰]

古代ローマの後継者となった東ローマ帝国は、ビザンティオンを首都としてヘレニズム直系の高い教養と文化を身につけ、中世唯一の先進国となっていた。ビザンティン文化の特質はギリシア的優雅さに東方の華美さを加え、キリスト教精神を通じて宮廷中心に開花したところにある。この傾向は、服装上ではローマ的な巻衣形式と北方的二部形式、および東方的装飾のみごとな結合となって現れている。男性は膝(ひざ)丈のチュニックにホーズhoseをはき、パルダメントゥムpaludamentumとよぶマントを右肩にブローチで留めた。女性はくるぶし丈のチュニックを着、その上からローマと同じパルラかまたはパルダメントゥムを着た。チュニックの両肩と裾(すそ)には男女ともはめ込み模様や刺しゅうを施し、上層の男性のパルダメントゥムの胸元には方形の装飾が、また上層女性のパルダメントゥムの肩と裾にはきらびやかな刺しゅうの飾りが施された。

ビザンティンも含めて全体としてみると、中世は強力な東方文化との接触のなかで、キリスト教と古典文化を受け継いで大きく成長していく時期であり、近代に至るヨーロッパ文化の土台を形成する時期であった。とりわけ11、12世紀のロマネスク時代は、キリスト教精神が全ヨーロッパの時代精神として、あらゆる文化のうえに反映し、特異な芸術様式を展開した。その特徴は水平線を強調した重厚な壁体とアーチ型丸屋根構造のロマネスク建築に象徴的に現れている。そしてこの特性はまた服装でも、全身を緩やかに覆い包む寛衣の形式に類型的に現れている。代表的な衣服は男女ともカートル(kirtle、シェーンズchainse)という麻製の下着にブリオー(bliaut, bliaud)という表着で、この上にサーコート(surcoat、シュルコsurcot)とよぶ袖なしの上っ張り、もしくはマントを着た。マントを除けばいずれも緩やかなワンピースで、男性は膝丈、女性は床丈で、ベールや顎(あご)覆いをつけた。ブリオーはやがてコト(cote、コットcotte)という名称にかわり、女性は背側で胴部を紐(ひも)締めにしてしだいに身体に沿う外形になり、一方、男性は腰丈のブリオーにホーズの形式が一般になる。

こうした人間の枠の大きさを越えることのなかった袋のような寛衣も、13世紀から15世紀にかけてのゴシック時代になると、限界を越えた垂直線の強調と、輝くばかりの色彩や装飾を伴った大胆なものに一変する。尖頭(せんとう)アーチと肋骨穹窿(きゅうりゅう)(リブ・ボールト)構造のゴシック建築において、この特徴は象徴的に示されている。十字軍以来の商工業の発達や都市の勃興(ぼっこう)が、かつての封建性から解放して人々に新生活の気運をみなぎらせたからである。初期には引き続いてサーコートが用いられたが、14世紀になるとコトハーディ(cote-hardie、コタルディcotardi)とフープランド(houppeland、ウプランドhouppelande)が現れる。コトハーディとは奇抜な表衣の意で、男女とも上体にぴったりあわせて仕立ててある。男性のコトハーディは腰丈でローウエストであるが、これはやがてダブレット(doublet、プールポアンpourpoint)へと発展する。脚部にはタイツ状のホーズをはき、その結果として上部で過重の外形になった。一方、女性のコトハーディは胴部がタイトなのに対して脚部は極端に緩く、しかも引き裾に仕立てられている。襟ぐりは低くV字形で胸当てがつき、ハイウエストを特徴としている。女性はヘンニン(hennin、エナンhennin, hénin)とよぶ丈高いとんがり帽をかぶり、男女ともクラコー(crakow、プーレーヌpoulaine)というとんがり靴を履いた姿はまさしくゴシック建築との類型を示している。14世紀も後半になると、女性はその上に、両脇(わき)を窓状にくりぬいた形の重ね着サイドレスサーコート(sideless surcoat、シュールコトゥベールsurcot ouvert)を着用した。これに対するフープランドはハイネック、ローウエストのガウン形式で、広袖の縁にはダギング(dagging、フェストネfestonné)という独特の切り込み装飾が施され、シャプロンchaperonという頭巾(ずきん)がかぶられた。

[石山 彰]

ゴシック時代に確立した窄衣の形式は、その後の西洋服飾を特徴づけた。そればかりか、基本的にはそれが現代にまで及んでいる。というのも、体形にあわせて仕立てることへの人々の欲求とその技術の発見は、衣服の時代趣好や流行変化に即応した多様な外形変化を可能にしたからである。近世の服飾は、他の芸術と同様次の三つの様式期に区分される。(1)は15、16世紀のルネサンス、(2)は17世紀のバロック、(3)は18世紀のロココである。そして、この三つの様式の間には次のような特徴の推移がみられる。すなわち、ルネサンスの服飾は部分と部分の結合によって変化に富んだ明確な外形線を描き、それだけに銅像のような硬さと、静的な重厚さが特徴になっている。これに対するバロックの服飾は部分と部分の境目がはっきりせず、力強く流動的に連続する。ロココの服飾はいっそう弱々しく女性的で繊細優美なのが特色である。

(1)ルネサンスの服飾(15~17世紀初頭) 十字軍遠征の拠点となった北イタリアには都市が興り、商工業や経済の発達につれて都市貴族が生まれ、思想や生活文化の面にも新しい動きが現れてくる。フィレンツェ、ベネチア、ミラノなどはその中心であった。とりわけフィレンツェは13世紀ごろから毛織物工業で栄え、14世紀には金融業の一大中心地となってルネサンス運動の力強い母体となった。ルネサンスとは元来、再生または復活つまり英語のリバイバルにあたるフランス語で、中世にとだえていた人間性の復活を意味した。この運動はやがてアルプスを越えてヨーロッパ全土に広まっていく。織物工業が経済発展の基盤となったイタリアでは、服飾への関心も強く、優れた芸術家が参画してデザインを豊かなものにした。教会の束縛から解放された彼らは豊かな市民の要求に応じて現実生活に奉仕し、人間の姿を生々しく衣服の表面にうたい上げた。このためダマスク(紋織緞子(どんす))やベルベットなど華麗な厚地の布地を身体に適合するよう部分ごとに裁断し、技巧的に縫合して後代の衣服形成に転機を開くことになった。初期にはイタリア風が流行した。男性はシャツの上にぴったりしたダブレットを着、ホーズをはき、上層ではその上に襟付きのコートやガウンを着た。女性はタイトな袖、ぴったりした胴、豊かにひだづけしたスカートのワンピースを着用した。男女とも紐(ひも)締めなどの手法によって緊密にしたり連結したりした点が特徴である。

続く16世紀前半には、新時代の自由な風潮に伴って切り目装飾(スラッシュslash、クルベcrevé)や寄せ切れ装飾(ペインpane)あるいは膨らみ(パフpuff、プフpouf)などの技法を生かした幻想的な衣服が流行した。この流行はブルゴーニュと戦ったスイスの傭兵(ようへい)間におこり、ドイツを中心に広まったところから、一般にはランツクネヒトLandsknecht(ドイツ語で傭兵の意)スタイルとよばれている。男性服はダブレットとホーズが中心であったが、腰部にはさらにトランクホーズ(trunk hoses、オードショースhaut-de-chausses)が加わり、シャウベSchaube(英語のガウンにあたるドイツ語)という長上着を重ねることもあった。襟元からはシャツをのぞかせ、やがてそれがルネサンス期特有のひだ襟(ラフruff、フレーズfraise)へと発展していく。女性服も初期にはイタリアに倣って襟ぐりも低く袖も広かったが、やがて男性服の装飾技法を部分的に取り入れ、袖や胴部の変化が豊かになってくる。

16世紀後半から17世紀初期にかけては、ドイツ風にかわってスペイン風が流行する。衣服は詰め物によって誇張されたところからボンバスト・スタイルbombast style(詰め物様式)ともよばれた。とりわけ女性服は胴部を細めて、スカートはファーズィンゲール(farthingale、ベルチュガダンvertugadin)という腰枠で広げられた。ファーズィンゲールには初期の釣鐘(つりがね)形をしたスペイン型と末期の車輪形、したがってスカートそのものは太鼓形になるフランス型がある。男性の胴衣は短くなって袖付けにはウイングズ(wings、エポレットépaulette)がつき、トランクホーズも膨らんでくると、ウエストも細まってきて男女ともラフは車輪形や扇形に変わる。

(2)バロック時代の服飾(17世紀初頭~18世紀初頭) バロックとは元来、ゆがんだ真珠を意味するポルトガル語で「奇怪な」とか「異様な」の意の形容詞でもあった。変化の世紀といわれる17世紀は政治・経済・宗教などすべての面でヨーロッパが大きく揺れ動く時期であり、だからこそ流動的で力強い様式が生まれたともいえる。前世紀の新大陸発見以来繁栄を続けたスペインは、その後の植民地政策の失敗から衰え始め、それに乗じてオランダがスペイン支配から独立する。一方、イギリスもまた盛期を迎えていた。東洋貿易で勝利を収めたオランダは、もともと毛織物工業で栄え、17世紀前半の服飾に主導的役割を果たした。スペイン風時代は分節のある服装を特色としたが、この時代になると反動的にぼってりした外形になり、重ね着やひだが目だつようになる一方、色数の少ない暗色調の衣服が中心になってレースの襟やカフスが効果的に使用されてくる。腹部に膨らみをもたせた樽(たる)形のなだらかなシルエットは、この期の男女に共通した特徴で、オランダ民族服にはいまもその特徴が残っている。他方、この時代は「伊達者(だてしゃ)時代」ともいわれるように、男性の間に中世の騎士にみられたような伊達風が流行するのは、三十年戦争(1618~1648)の影響によるものであろう。男性はなだらかなハイウエストの上着に緩やかな半ズボン(ブリッチズbreeches、キュロットculotte)とバケツ形のブーツを履き、女性もハイウエストのなだらかなシルエットにかわってコルセットやファーズィンゲールはみられなくなり、スカートの重ね着やひだが目だってくる。

17世紀も後半以後になると、前世紀以来着々と基礎を築きつつあったフランスのブルボン王朝は、ルイ14世の強力な絶対主義の確立とともに勢力を増し、ついに三十年戦争を境にヨーロッパ全土に君臨するようになる。こうした躍動的な情勢のなかでヨーロッパの勢力地図は新しい色に塗り変えられ、ほぼ今日的態勢が調うことになる。太陽王ルイ14世は重商政策をとるとともに芸術文化に対する保護奨励を行ったから、産業や手工芸が発達し、やがてパリ・モードはヨーロッパでの支配力を確立するようになる。この期の最大の変化は男性服にみられる。1650年代から1660年代にかけて流行したラングラーブ(rhingrave、ペティコート・ブリッチズpetticoat breeches)がそれで、ドイツのライン伯爵Rhein Grafによってパリにもたらされたことからこの名がある。一種のディバイデッドスカートで、裾からシャツがはみ出るような短い上着といっしょにはかれ、腰と両脇(わき)はたくさんのリボンの束で飾られる一方、重々しいかつらがかぶられ、帽子はダチョウの羽で飾られた。こうした度外れの衣装も、1660年代から1670年代にかけてはキャソック(cassock、カザクcasaque)とよばれる軍服から導入した膝丈の緩やかな長上着にかわり、さらに1680年代になると身体にぴったりしていて裾に向かうにつれて緩くカーブしたジュストコールjustaucorpsにかわってくる。この服型はベストveste、ウエストコートwaistcoatとキュロットを伴いながら、その後19世紀なかばまでの男性服の基本となった。ネクタイの祖型であるクラバット(cravate, cravat)の登場も、これと時を同じくしていた。このようにバロック時代の特徴は男性服において著しく、女性服での際だった変化はみられなかったが、それでもオーバースカートをヒップにたくし上げ、長く引き裾にし、そのうえ17世紀末にはフォンタンジュfontangeという独特の頭飾りによってすらりとした外形を強調した点では、男性の場合と基本的に一致している。スカートは段々のひだ飾りや切り抜き装飾によって強調された。

(3)ロココ時代の服飾(18世紀初頭~末) 心地よい響きのロココという呼称は、当時用いられた曲線豊かな装飾用の庭石を意味するロカイユに由来しており、威厳・豪華をうたい上げたバロックという重々しい語感とは対照的である。ベルサイユを中心とするフランス宮廷文化の華やかさはルイ15世において頂点に達し、軽快優美で繊細な雰囲気を漂わせている。この傾向は続くルイ16世の時代にも踏襲されるが、ようやく倦怠(けんたい)の時期を迎え、様式的にも移行期に差しかかる。建築上もさることながら、ロココ様式の特性はむしろ家具や室内装飾、工芸などの小芸術の分野において発揮されるが、その発展過程は通例次の3期に区分される。A摂政(せっしょう)期、B全盛期、C終末期である。

A 摂政期(1715~1723、ルイ15世の幼少期) この時代はバロック様式からロココ様式への過渡期であるとともにロココの黎明(れいめい)期であり、バロック以上に洗練された優雅さが求められてくる。男性は基本的に前代の服型を踏襲したが、はるかに軽快で自由なものになり、サテンが多用されるなど、材質も柔軟で甘い色調のものに変化した。この傾向は女性の服装においていっそうはっきりしている。すなわち、これまではその服で人前に出ることのなかったネグリジェnégligé, negligee(部屋着・寝間着)が昼の服として登場し、やがてそれが流行の主流にのし上がる。ワトーのひだつき服(robe plissée à Watteau, Watteau pleats gown)、アドリエンヌadrieneがそれで、これらはやがてローブ・ボラントrobe volante(ひらひらした固定しない服の意)と名をかえて定着し、さらに、かつてのファーズィンゲールがパニエpaniers、フープhoopsの名でふたたび登場するようになる。

B 全盛期(1723~1774、ルイ15世の親政期) 男性のジュストコールは絹製の淡い色調で、裾は馬毛やゴムびき布を芯(しん)にして波状にひだづけされ、いっそう優美な外形を示すようになる。こうして前開きのままで着られるようになると、ベストの役割はますます重要になり、みごとな刺しゅうを施したり、ジャボをつけたりした。キュロットとともに、これら一揃(そろ)いの服はアビ・ア・ラ・フランセーズhabit à la françaiseとよばれ、18世紀の間着用された。相変わらず入念なかつらが用いられ、トリコルヌtricorneという波状曲線の三角帽が男性にかぶられた。女性服もこの期ほど洗練された美しさを発揮した時代はまれである。中心となったのはローブ・ボラントから発展したローブ・ア・ラ・フランセーズrobe à la françaiseで、胸元を大きく開け、胴をコルセットで細めて、スカートは逆に横広がりのパニエで強調し、前面をΛ形に開いて優美さを保っている。かつらはこぢんまりしているが白い髪粉で和らげられた。こうしてこの期のシックさと社交儀礼は以後西洋の手本として継承される。

C 終末期(1774~1789、ルイ16世の時代) 男性は引き続きアビを着用したが、やがて燕尾服(えんびふく)型のフラックfracが現れる。これには折り返しの襟がつき、それがしだいに高く持ち上がってくる。この服型はすでに1770年代に登場するが、当時は相変わらず絹製で、プリント地が縞(しま)の布地にかわった程度であった。かつらは美しくカールされ、波状曲線の三角帽は脇に挟んだり、手に持ち歩くことが多くなった。しかし1780年代に入ると、イギリス仕立てのウール製が多くなり、シルクハットがかぶられるようになる。こうして、じみでじょうぶな仕立てのイギリス風は、その後の男性服の定型となり、メンズモードにおけるイギリスの主導権が確立する。一方、女性服ははるかに多彩な展開をみせ、とりわけそれは略装に著しい。ローブには、ローブ・ア・ラ・ポロネーズrobe à la polonaise、ローブ・ア・ラングレーズrobe à l'anglaise、カラコ・ローブcaraco robeなどの各種が現れてスカートの長さも短くなるが、かわって髪型が途方もなく高く膨らんで、それが流行変化のポイントになってくる。一種異常ともみえるこの髪型の変化は、そのまま享楽の感情のほとばしりに終わりのなかった王朝貴族階級の心情の現れといえよう。これに対するスカートの短縮は、行きすぎた貴族のおごりに嫌悪を抱く市民階級の心情と、それをはぐくんだルソーの啓蒙(けいもう)思想や新古典主義の反映とみられよう。この期の服飾には明らかに両者の葛藤(かっとう)と矛盾をはらんだ、当時の人々のとまどいがみられ、やがてそこからイギリスの自然主義的方向に結論をみいだしていく。パニエは消えうせ、衣装はしなやかになって頭髪も単なるカールにかわる。こうして1780年代には、ヒップで膨らんだバスルbustleスカートやルダンゴトredingoteというイギリス風の丈長の外套(がいとう)が女性の間にまで普及するようになる。こうしてルイ16世の時代はフランス革命とともに終わりを告げる。

[石山 彰]

フランス革命によって華やかな宮廷文化は終わりを告げ、自由・平等・博愛に象徴される市民の時代が開けてくる。一方、18世紀なかばに始まるイギリスの産業革命は、工業的生産によって資本主義を助長し、社会構造上にも大きな変革をもたらす。こうして近代は二大革命を基点に新しい展開をみせる。流行の主権はもはや、一握りの王侯貴族の手から、広く市民階層へと移り、いやがうえにも人々をその渦中に巻き込んだ。こうして19世紀は「流行の世紀」であるとともに「様式模倣の世紀」だともいわれている。とりわけ女性服では、西欧世界がこれまで体験した服装の主様式がほとんど網羅的に、しかもみごとな周期を描いて登場するからである。これに対する男性の服装は、18世紀後半に導入されたイギリス風の簡素で実用的な服型を基本に、はるかにじみな展開をみせる。初めてファッション・ブックが現れるのは1770年代であるが、普及をみるのは19世紀もなかばであり、ミシンの発明や化学染料の発見もこのころである。

こうして近代は次の5期に区分できる。つまり(1)新古典主義時代、(2)ロマン主義時代、(3)クリノリン時代、(4)バスル時代、(5)S字外形時代である。

(1)新古典主義時代(1792~1815) 芸術一般がそうであったように、フランス革命が終わると、うって変わって簡潔な服装になり、女性服はひたすら古代ギリシア・ローマ風を追求する。このことからこの期を新古典主義(ネオクラシシズム)とよんでいるが、これにはフランスの二つの時期が含まれる。総裁政府時代と帝政時代である。

A 総裁政府(ディレクトワール)時代(1792~1799) 革命期に比べると、男性服には基本的な変化はみられないが、襟は高くラペルは法外に大きくなり、首には幅広いクラバットがあごを覆うように巻き付けられた。キュロットは鹿(しか)の脚のようにタイトで、軽快な躍動美が好まれ、二角帽(ビコルヌbicorne)がかぶられた。これに対する女性服は、初め革命直前のイギリス風シュミーズがフィシュfichu(薄地の三角ショール)とともに着られたが、やがて白地薄物のローン、リネン、モスリンなどによるほっそりしたハイウエストのワンピースが、ショールやギリシア風サンダルとともに着用された。革命の反動から若者のなかには常軌を逸した風変わりな着衣によって人目をひくものも現れたが、そうした男性はアンクロワィヤブルincroyable(途方もない人の意)、女性はメルベイユーズmerveilleuse(風変わりの意)とよばれている。

B 帝政(アンピール)時代(1799~1815) ここでは統領時代の5年間を含むナポレオン1世の時代をいう。男性は細身に仕立てた羅紗(らしゃ)地のテール型上着にウエスト丈のジレgilet(短いチョッキ)を着、そしてなによりもパンタロンpantalons(長ズボン)を細身に着用するようになる。円筒形のシルクハットがかぶられるようになるのも、ほとんどそれと同時であった。こうした細身の洗練された男性服は、いわゆるダンディで知られる当時のイギリスのボー・ブランメルによって代表される。また、かつて長ズボンはフランス革命中の貧困市民層によってだけはかれ、これらの人々はサン・キュロットsans-culotteとよばれたことは周知である。女性服では薄物の衣装が廃れて、サテンやビロードなどに置き換わり、形は相変わらずハイウエストの円筒形を保っていたものの、小さなパフ袖(そで)や膨らみを何段にも仕切ったマムルークmameluke袖が流行し、裾には何段もの水平装飾がみられた。それらの上にはスペンサーspencerとよぶ丈の短い上着やカヌズーcanezouという一種の肩衣やショールが着られた。こうしてこの期の女性服は、洗練された簡潔さと装飾性をあわせもった、独自の様式を保っている。

(2)ロマン主義時代(1820~1840) 革命と第一帝政時代を経てふたたびルイ18世の王政復古を迎え、平静のときがよみがえると、人々は世の中の喧噪(けんそう)や堅苦しい知性から遠ざかって、かつてのみやびな風潮を追憶するようになる。つまり、帝政時代の古典的堅苦しさから、感性的で個性的な表現を好むようになる。新(ネオ)ロココ様式という別名もここからおこった。女性服のウエストラインは自然の位置に戻る一方、ふたたび細まってX字形を追うようになる。1825年を過ぎると肩を覆うまでの幅広い襟がつき、なで肩になり、ジゴ袖manche à gigot(羊の脚形の袖)が流行する。1830年代になるとこの特徴はいっそう誇張的になり、肘(ひじ)の部分で巨大に膨らんだいわゆる「象の袖」からやがてビショプ袖となるが、1840年代に入って大きな砂時計形のスカートになると同時に袖の重みは一斉に消えて軽快になる。男性は前期の服型を踏襲するものの、フラックの襟は高くなで肩で、ウエストも細まってくる点では女性服と歩調をともにしている。

(3)クリノリン時代(1840~1870) フランスでは1848年に第二共和政となり、1852年には第二帝政を迎えてナポレオン3世が帝位につく。イギリスはとみれば、すでに1837年にビクトリア女王が即位し、1851年にはロンドン万国博覧会が開かれている。諸科学が進歩し、交通通信が発達して文明が世界性を帯びてくると、産業ブルジョアや資本家中心の社交界や流行界が華麗な花を開かせる。オートクチュールが現れ、ファッション・ブックやミシンもしだいに普及する。女性服は史上3番目の腰枠(フレーム)、クリノリンcrinoline時代を迎える。クリノリンとはもともと麻と馬毛の混織布の意で、初期にはこれでできた何段ものフリルのペティコートを幾枚も重ねることでスカートを膨らませたが、1850年代、1860年代と進むにつれてスカートがドーム形からやがてはピラミッド形に拡大すると、支えきれなくなってケージ・クリノリンcage crinolineという籠(かご)形の人工クリノリンになった。その最大時の直径は優に身長に等しく、材料には籐(とう)、針金、ぜんまいなどが使われた。外形は相変わらずロマンを追いながら、実際には科学的方法がとられたのである。男性服にも変化があった。シルクハットは山高帽にかわり、背広の祖型が生まれ、三つ揃い(スーツ)の概念が定着する。

(4)バスル時代(1870~1890) 「古きよき時代(ベル・エポック)」の名のとおり、1870年代から20世紀初めまでのヨーロッパは、比較的安定した平和な時期であったが、その前半にあたる19世紀末は、新たな工業革命とともに政治・経済のみならず社会構造にも変化をもたらした。繁栄する富裕市民層と労働者階級という二つの層を反映するかのように、手工業と大量生産、オートクチュールと既製服、そうした対立と混乱のなかに現れてくるのが、この期の多様な様式の混合である。婦人服では無地と縞、色相や明暗の対立、異なった質感の組合せなど、布地をはぎ合わせる手法のなかに認められる。バスルまたはトゥールニュールtournureとよばれるヒップにたくし上げた独特の外形もその一つの現れで、17世紀以来3度目の世紀末における不思議な類型である。1875年から1882年までの一時期、バスルは抑制されて鞘(さや)形になるが、総じてこの期に定着するテーラード・スーツにおいてもこのシルエットは堅持された。男性服ではモーニングコートが定着し、ノーフォーク・ジャケットなどのスポーツ服や麦藁(むぎわら)帽の普及など、用途に応じた多様化が注目される。

(5)S字外形時代(1890~1910) 1890年代に入るとバスルは姿を消し、流麗な曲線を主体としたS字外形のシルエットにかわる。胸の膨らみを強調する反面、背側はタイトにし、下体部では逆にスカートの前面をタイトにしてヒップをなだらかにカーブさせることにより、上下と前後でのバランスはいっそう緊密化されてくる。この期の様式は一般にはアール・ヌーボー、アメリカではギブスン・ガールGibson girlとして知られている。あらゆる造形において装飾そのものが機能の象徴となった点でユニークであり、ブラウスにスカートという二部形式の登場もこのころからである。1895年ころの一時期は、1830年代にみられた巨大な袖の復活があったが、世紀末にはふたたび流麗なS字外形に戻り、1910年まで続いた。男性服では基本的変革はみられないが、用途上の種別がいっそうはっきりして、燕尾(えんび)服、タキシード、モーニング、背広など着用時のしきたりに応じて分化してくる。

[石山 彰]

20世紀初めの女性服は19世紀末様式の延長であったが、1910年になると直線的な円筒状の外形に変化する。画期的なホッブルスカートhobble skirtであり、これまでとは正反対に、胸部をコルセットから解放するかわりに、スカートを足首で細めて極度に鐔(つば)の広い帽子をかぶる逆三角のシルエットで、オートクチュールの鬼才ポール・ポワレの創案であった。第一次世界大戦中のスカートはゆったりとして広く、丈もいくぶん短く、緩やかな傾向は維持された。大戦は服装上に大きな変革をもたらした。女性服での典型は1920年代の後半にみられるローウエストで、膝丈スカートの単純な円筒形のドレスで、しばしばギャルソンヌgarçonneとかスクール・ボーイとよばれ、シャネルの全盛期にあたる。明らかに20世紀独特の機能主義の反映であり、総じてアール・デコ様式として知られている。若さを強調したこの革新的なモードも、1929年の経済大恐慌を境に1930年代に入るとタイトで極端に細長い自然なシルエットにかわり、好例はバイアスカットの名手ビオネの作品にみることができる。しかし、同後半から第二次大戦直後までは怒り肩のX字形とボックス形が支配的になる。これはこの期の国際間の不安と緊張の現れともみられよう。

第二次世界大戦後の新傾向は、1947年のディオールのニュー・ルックに始まる。彼はすさんだ人々の心を、女性的でロマンチックなシルエットによって解きほぐそうと試みた。一躍彼はモードの神様として浮上し、以後10年間にわたって世界の流行を手中にした。1950年代なかばのHラインやAラインはとくに知られている。スラックスが女性服に定着し始めるのもこのころからである。1950年代末から1960年代なかばまでは比較的単純な外形が支配し、色柄の面に特徴がみられた。しかし、1960年代も後半になると、画期的なミニスカートが登場して様相は一変した。1970年代に入ってからの流行は多極化し、マイクロミニ、ミニ、ミディ、ミモレ、マキシなど、一連のスカート丈の変化に加えて、ジーンズやパンタロンなどのズボン形式が、Tシャツとともにカジュアル服として定着する。1970年代もなかばになると、民族調の流行がエスニック・ファッションとして注目を浴び、まもなくだぶだぶのビッグ・ルックがそれに続く。こうして服装は人々の単なるファッションの域を脱して生き方の主張となりつつある。これに対する男性の服装には根本的変革はみられないものの、1960年代以降の長髪姿にパンタロン、色物シャツの普及やカジュアル化現象などは、服装における性差の接近とともに、第二次世界大戦後の一大特色といえよう。

[石山 彰]

『石山彰編『服飾辞典』(1972・ダヴィッド社)』▽『文化出版局編・刊『服装大百科事典』(1990)』▽『ラシネ・アルベール著、国際服飾学会訳編『世界服飾文化史図鑑』(1991)』▽『田中千代編『新服飾事典』(1998・同文書院)』▽『C. Willett & Phillis CunningtonA Dictionary of English Costume(1960, A. & C. Black, London)』▽『Maurice LeloirDictionnaire du Costume(1961, Gründ, Paris)』▽『R. Turner WilcoxThe Dictionary of Costume(1969, Scribner, New York)』▽『Yarwood DreenThe Encyclopaedia of World Costume (1978, Batsford, London)』▽『セッセ著、日向あき子訳『服飾の歴史』(1964・美術出版社)』▽『コンティニ著、伊藤永子訳『ファッション』(1971・講談社)』▽『ハンセン著、原口理恵・近藤等訳『服装の歴史』(1972・文化出版局)』▽『ブーシェ著、石山彰監修『西洋服装史』(1973・文化出版局)』▽『レイヴァー著、中川晃訳『西洋服装史』(1973・洋販出版)』▽『ブラック著、山内沙織訳『ファッションの歴史』上下(1977・パルコ出版)』▽『ウィルコックス著、石山彰訳『モードの歴史』(1979・文化出版局)』▽『ヤーウッド著、乾桂二訳『ヨーロピアンコスチューム』(1982・女性モード社)』▽『村上信彦著『服装の歴史』(1987・理論社)』▽『鷹司綸子『服装文化史』(1991・朝倉書店)』▽『深井晃子著『20世紀モードの軌跡』(1994・文化出版局)』▽『深井晃子監修・著『世界服飾史』(1998・美術出版社)』▽『Nevil TrumanHistoric Costuming(1966, Pitman, London)』

服装の基本型

朝服

束帯

直衣

指貫

狩衣

水干

直垂

大紋

素襖

唐衣

壺装束

裃

キトン(ドーリス式とイオニア式)

コートの歴史

コートのおもな種類(用途別分類)

ジャケットのおもな種類(固有名詞による…

スカートの歴史

『春日権現霊験記』にみる小袿

『春日権現霊験記』にみる衣袴

『春日権現霊験記』にみる被衣

『職人歌合画本』にみる小袖

『酒飯論』にみる肩衣と長袴

『職人歌合画本』にみる道服

尾形光琳筆『白綾地秋草模様小袖』

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…ふつう,こうした規制は〈奢侈(しやし)禁止法(ぜいたく禁止法)sumptuary law〉として一括される諸法の中心をなしている。それぞれの身分には,それにふさわしい服飾があり,分を超えた服装をすることは〈奢侈〉であり,越権行為であるというのが,こうした法令の趣旨である。つまり,奢侈禁止法そのものが,一般的な奢侈を禁じたものではなく,あくまで〈分を超えた〉奢侈の取締りを意図していたのである。…

※「服装」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新