翻訳|time

改訂新版 世界大百科事典 「時刻」の意味・わかりやすい解説

時刻 (じこく)

time

移りゆく時の一つの点を時刻という。時刻と時刻との間の時の長さを時間という。時間を定めるには,二つの時点を定めその間の時の長さを単位として測定しなければならない。人間が時刻や時間を必要としたのは,一つは集団社会生活を営むようになって,その社会の秩序を保ち統制をとるためであり,他は農耕生活に欠くことのできない暦を作製したり,天体現象を記述する必要からである。

定時法と不定時法

古代における人間生活は当然太陽に支配されているので,前者は太陽の出入の時点を基準として昼夜を区別し,そのおのおのの時間を等分することによって時刻を定めた。したがってこのようにして定めた時間は季節によって異なるばかりではなく,1日でも昼夜でその長さが異なっていた。きわめて不便ではあるが,正確な時計がない時代,実生活はこの時法によらざるを得なかった。これを不定時法と呼ぶ。後者は季節,昼夜に関係せず同一の時間は同じ長さであることを必要とするので,地球の自転の周期を基準としこれを等分して時間を定め時刻を決定した。これを定時法と呼ぶ。定時法による時間の決定には,ある恒星の南中から次の南中までの時間を1日(恒星日)とし,それを24等分した一つを1時間(恒星時)と決めた。しかし人間の生活は太陽に支配されているが,地球は太陽の周囲を公転しているため,恒星時を使用すると太陽の天空上での動きと一致しない。それで実生活の便宜のために太陽の南中から次の南中までを1日(太陽日)とし,それを24等分して1時間(太陽時)として実用した。しかし地球は楕円軌道を回っているため1太陽日が季節によって変動があるので,1年間の太陽日を平均して1日(平均太陽日)としそれに基づいて1時間を定めている。

太陽の南中時刻は各地で異なっているので,その場所,あるいはそこを中心とした限られた地域で用いられる時刻を地方時と呼ぶ。日本では東経135°の地方時を標準時として使用している。全世界の地方時の基準とされているのはグリニジ子午線での地方時である。通信,交通の発達に伴い,全地球上で同一の時法を採用する必要にせまられて定義されたのが世界時であり暦表時である。また原子時計の発達によって時間の精密測定が可能となり,それによって定められた時間が原子時である。

日時計から水時計へ

人間が時間の観念を得たのは天空上における太陽の動きであるから,その太陽の位置を知る日時計が最初に考案された時計であったと考えられる。初めは1本の棒を立て太陽による影で時刻を知るノーモンgnomonが使用された。古代から天文学が発達していたメソポタミアとかエジプトでは,日時計の発明はかなりの昔と思われるが詳細は不明である。エジプトのオベリスクがノーモンの役目をしていたのであれば,前14世紀に日時計があったと考えねばならない。それを受け継いだギリシアでも早くから日時計が用いられ,前3世紀にはアリスタルコスが半球形の容器の中にノーモンを立てた改良日時計を考案している。ローマ時代には日時計は普及し遺品も数多く残っている。

しかし日時計は夜間はいうまでもなく曇天の昼間でも使用できないので,それにかわるものとして水時計が考案された。水時計は大別して2種類あり,一つは水上に浮かべた容器の底の穴から水が入る流入型で,他は水を入れた容器の底の穴から流出する水の量による流出型である。前者は不正確であるので一般には後者が用いられた。この種の時計はエジプトでは第18王朝アメンヘテプ3世の時代(前1402ころ-前1364ころ)のものが残っている。ギリシアで水時計のことを最初に記述したのは,シチリア島に住んでいたギリシア人哲学者エンペドクレス(前5世紀)といわれている。時法はメソポタミアでは1日12時間,エジプトでは24時間を使用していたが,天文学者は定時法,一般民衆は不定時法によっていたらしい。日時計,水時計はそれぞれ難点があるのでこれに代わるものとして考案されたのが重力を動力とする機械時計である。これもいつごろ作製されたのかはっきりわからないが,13世紀中ごろには使用されていた。機械時計が使用されるようになると,一般社会での時刻は現代と同様な定時法となった。

文化の発達が古く,早い時代から暦を用いていた中国では,当然時計があり時刻法があったものと考えられる。しかし現在知られている最古の王朝である殷(いん)の時代(前1500ころ)の甲骨文字の中には時刻を示すものは見られない。その後の時計の歴史もあまり明りょうではない。オリエントで最初に使用された日時計も,中国では遺品もきわめて少なくどこまで実用されたのかわからない。日の影を測った八尺の表とか晷儀(きぎ)(ノーモン)があったが,おもな用法は冬至,夏至の時刻を知って1年の長さを決定するために使用されたようである。時刻あるいは時間はすべて漏刻(ろうこく)(水時計)によって測られた。漢の時代から精密な暦法があったことが知られているので,使用にたえる漏刻も西暦紀元前後にはあったと考えてよい。現在絵図として残っている最古のものは唐の貞観年代(627-649)につくられた呂才のものである。これは次々に低く並べた多くの箱を水が流れ下ることによって,最後に流出する水量を時間に比例するようにくふうされたものである。北宋の燕粛が1030年につくった漏刻では,余分の水を外部に流出させることによって箱の中の水の高さを一定にした進歩したものである。

中国の時刻制度

中国では王朝の交替によって暦法は改められたが,時法はいちおう不変で1日100刻制で一貫していた。また実用時刻法としては12辰刻を採用していたので,1辰刻は81/3刻に相当していた。これを表現するのに1辰刻を初,正に二分し,おのおのに初刻,1刻,2刻,3刻,4刻があったが,初刻だけが古刻という短い時間であった。授時(じゆじ)暦では1日を96刻,1辰刻を8刻としてわかりやすい時法を採用している。

また民間では不定時法が使用され,夜明けの明,日暮れの昏の2刻半を除いて昼は朝,禺,中,晡,夕に分け,夜は甲,乙,丙,丁,戊に分けて使用していた。夜のこの時法は〈更〉という表現が用いられ,それぞれ初更,2更,3更,4更,5更ともいわれた。

インドの時法で仏典に見えるものは,最短時間を刹那,120刹那を 刹那,60

刹那,60 刹那を1臘縛,30臘縛を1牟呼栗多,5牟呼栗多を1時,6時を1日としているが,どこまで実用されたものかわからない。

刹那を1臘縛,30臘縛を1牟呼栗多,5牟呼栗多を1時,6時を1日としているが,どこまで実用されたものかわからない。

日本の時刻制度

多くの文化を大陸から受けた日本では,朝鮮,中国との交渉が始まった古代すでに時刻の観念があったと考えられるが,それらの詳細を知る資料はまったくない。《日本書紀》には紀元前後から時刻の表現,会明(あけぼの),明旦(けさ),夜半(よなか),雞鳴(あかつき),昧爽(あけぼの),凌晨(ほのぐらき)などが見られる。これは主として太陽の位置によるものであるが,どこまで実用されていたか疑問である。

5世紀ころになって大和朝廷によって日本統一がほぼ完成し中央集権が確立すると,朝廷の行事を規定したり法令を実施するに当たって,しだいに時刻を明示する必要が起こってきた。《日本書紀》の舒明天皇の8年(636)に,朝臣の参内時刻を規定した詔勅が書かれているが,おそらくこれが公式に時刻を示した最初であろう。それには十二支による辰刻で示されているが,当時もし時計があったとしても太陽の天空での位置を知るノーモンのようなものであろうと考える以外にはない。しかしどうしたことか日本では古代から中世を通じて,日時計を使用したという形跡は実物はいうまでもなく文書にもまったく現れてこない。

《日本書紀》によると,天智天皇が皇太子であった斉明天皇の6年(660)にはじめて漏刻をつくったと書かれているが,傍証する資料はまったくない。1981年に飛鳥の水落遺跡で当時の漏刻の遺構が発見されたと伝えられているが,具体的に漏刻であることを示す遺物はまったくなく,多大の疑問を残さざるを得ない。しかしこの時代から時刻に関する文字が多く見られるので,飛鳥時代には水時計があったと考えるべきであろう。その時刻は十二支による辰刻のほかに時の異名と呼ばれるもの,すなわち,

夜半(子) 雞鳴(丑) 平旦(寅)

日出(卯) 食時(辰) 禺中(巳)

日中(午) 日昳(未) 哺時(申)

日入(酉) 黄昏(戌) 人定(亥)

の文字で示したものもありかっこの中のように呼んでいた。これから判断して当時は不定時法であったことがわかる。

奈良朝時代に入ると,718年(養老2)に制定された養老令の中の〈職員令〉の中で,陰陽寮に2人の漏刻博士がおり20人の守辰丁を使って時刻を監視し鐘鼓(しようこ)をうって時を知らせるとの記載がある。この時代には明らかに時刻法が確立していたことがわかる。しかしその制度がどんなものであったかの詳細を知る記録はまったくない。1日を12辰刻に分け,さらに1辰刻を4等分して点と呼んでいたようであるが明りょうではない。また1日を100刻としていたらしい文字も養老律などに見えている。また中国で使用されていた時刻〈更〉も《万葉集》や《懐風藻》に用いられているが,これは単に詩歌に形容詞として用いられているだけで,公定のものではなくその用法もはっきりしない。

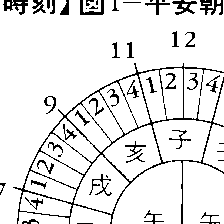

平安朝前期になると927年(延長5)に撰上された当時の行政法ともいえる膨大な《延喜式》50巻がそのままの姿で残っており,その中の陰陽寮の規定に詳細な時刻に関する記述がある。すなわち1年の各季節ごとの太陽の出入時刻,それに伴う宮中の諸門の開閉の時刻が50組も書かれているので,それを分析することによって当時の時刻法を正確に知ることができる。太陽の出入の時刻が季節によって変化しているのは明らかに定時法である。まず1日を12等分して十二支の名で呼び,その1辰刻を4等分して1刻から4刻までとし,1刻は10等分して零分(無名)から9分までとしている。午の時は太陽の出入時刻から計算して現在時刻で午前11時から午後1時までであり,正12時は午の時の3刻に当たる。要するに1日は12辰刻で48刻,480分であり,当時の分は現在時間の3分に相当する詳細,精密なものである。時報は辰刻には太鼓を用い,

子午時 9回 丑未時 8回 寅申時 7回 卯酉時 6回 辰戌時 5回 巳亥時 4回

うっていた。おのおのの刻はその数だけの鐘をついていた。この時法とか時報は一部朝廷関係だけで使用されていたとはいえ,1000年も昔の日本で定時法が採用されていたというのは珍しく驚くべきことである。この1日48刻制は中国では使用されていないので,日本の創案ではないかと考えられる。なお,当時の暦の中では太陽の出入や日月食の時刻を示すのに,前述の時法とは異なったものが使用されている。時刻は漏刻によって測定していたが,正確な漏刻の製作はきわめて困難であり,その数もきわめて少なく,宮中以外には重要な官庁にわずか置かれていたにすぎない。したがって一般民間では昼は太陽,夜は星を目安とする不定時法が使用されていた。

このように日本では古代,中世を通じて時計として漏刻を使用していたが,その構造,作動についての記録が残っていないのでその詳細はまったく不明である。よく古代の日本の漏刻の復元模型がつくられたり絵に描かれているが,すべて中国の漏刻を参考にした想像にすぎない。朝廷が衰微した中世ではどれだけ正確な漏刻がつくり続けられ時報が行われていたかきわめて疑わしい。民間では不定時法によるきわめて粗雑な辰刻時刻法が使用されており,おそらく寺院などで《延喜式》の規定にある辰刻の数だけ鐘をついて時を知らせていたらしい。そのためいつしか時刻は十二支による表現のほかに,うつ鐘の数によって八つとか六つとかいうようになった。この用法の早いものは《御湯殿上日記》の1484年(文明16)の文章の中に見られる。

戦国時代も終わり江戸時代となって平和が回復すると,江戸幕府は江戸の町に石町をはじめとして十数ヵ所に時鐘楼を建て時の鐘をうたせたので,数字による時刻表現法がますます普及した。時刻法は一般庶民の生活に便利な不定時法であった。室町時代末期に外国との交渉が始まるとともに,キリスト教の宣教師が西洋の機械時計を日本に持ち込んだが,生来器用な日本人はその機構をまねて不定時法の時刻を示す和時計を作製した。和時計が普及するようになると時法も精密なものが要求されるようになり,1辰刻をさらに10等分した分が使用されるようになった。1844年(弘化1)に改暦された天保暦では,天体現象を示すのにも今までの定時法にかわってこの不定時法による時刻が用いられた。また和時計の種類に尺時計と呼ばれるものがあり,時刻の目盛盤がものさしに似ているところから,1辰刻を1尺あるいは2尺と表現しその細分時刻を寸,あるいは分と呼んだこともある。辰刻のおおざっぱな表現として上刻,中刻,下刻と分割していう用法もあった。これは暦での表示と,世俗の数字時刻法の混乱などもあって,同じ表現の時刻が現代時間で1時間もの差があることがあるのに注意しなければならない。

江戸時代末期となり,定時法で時刻を示す西洋機械時計が安い値段で数多く輸入されて普及し,また一方では定時法を使用していた外国との交渉が増加するにつれて,不定時法を使用していては何かと不都合が起こるようになり,1873年,太陽暦が採用されるとともに時刻法も1日,24時間の定時法が採用された。

執筆者:橋本 万平

現代の時刻制度

日本で〈定時法〉による標準時制度が始まったのは明治6年(1873)1月1日である。明治5年11月9日の太政官布告により,太陰暦が廃止され新たに太陽暦が採用された。このため旧暦の明治5年12月3日を新暦の明治6年1月1日として出発した。時刻については1日を24時間に等分し,〈正子〉から〈正午〉までを午前何時,〈正午〉から〈正子〉までを午後何時と呼ぶことになった。2時とか3時という場合の〈時〉がそれまで使われていた〈字〉に代わって導入されたのもこのときである。それまでは日の出,日没で1日を昼夜の二つに分け,それぞれを6等分する不定時法の時制が用いられていた。しかし当時の各地域間の連絡網も不十分だったので,こうして決められた太陽時の時刻も全国一律となるまでにはいかなかった。また当時の時報は鐘や太鼓または正午砲など,通報域の限られた方法によっていた。1879年に初めて平均太陽時の時制が制定され,京都の地方時が採用されたといわれる。

その後,85年10月1日,ワシントンで国際子午線会議が開かれ,日本を含めて世界の27ヵ国の代表がこれに参加した。採択されたおもな決議は,(1)グリニジ天文台(当時)の大子午儀の中心を通る子午線を,経度および時刻計測のための本初子午線とする,(2)経度はこの本初子午線から東西両方向へ180°を数え,東経を正とし西経を負とする,(3)国際的便宜のため,世界日を導入する。これは本初子午線に関する平均太陽日で,夜半の0時に始まり24時を刻むなどであった。なおこの(3)はその後の世界時の名称の先駆となった。

これを受けて日本では,86年7月12日の勅令によって,子午線経度の計算法および標準時が制定された。この第1条および第2条は上記の(1)および(2)に当たり,その第3条は88年1月1日より,東経135°の子午線の時をもって日本の標準時と定めたものである。その後,95年12月27日の勅令はその第1条で,1886年制定の日本の標準時を中央標準時と呼ぶこと,第2条で東経120°の子午線の時を台湾およびその近傍地域のため新たに追加し,これを西部標準時と呼ぶことを公布した。しかしさらにその後,1937年9月24日の勅令によって,1895年の勅令第2条,つまり西部標準時は廃止された。結局,中央標準時だけが残り,日本の標準時の法的名称となっている。

当時の平均太陽時の観測は,精度の差こそあれ現在の方式と原理的に大差はなかった。つまり恒星の子午線通過を観測して,その地点の恒星時を測る。一方,関係式で与えられる平均太陽の赤経値からこの恒星時を差し引いて12時を加えればその地点の地方時(地方平均太陽時)が得られる。これからその地点の東経値を差し引いたものが世界時である。各天文台ではつねにこの世界時が保持されていた。1888年本郷から麻布へ移転した東京大学の天象台は,このときから東京天文台と改名,中央標準時決定の責任を負うことになる。正午砲のための標準時計の較正や,全国電信局への有線による正午報時の発信などのサービスが開始された。

1902年になると,横浜,神戸港で落球による正午報時(報時球)が開始された。08年にはさらに門司港がこれに加わった。一方,無線による新しい報時方法が13年から始まっている。東京天文台からの標準時信号を有線で銚子無線局へ送り,ここから船舶向けに発信された。16年には船橋無線局がこれに加わるなど,以後しだいにこの無線報時が,単に船舶向けばかりでなく一般用の報時手段として大勢を占めるようになる。東京の正午砲が廃止されたのは20年といわれる。

1919年には国際学術連合会議(ICSU)と,その一員としての国際天文学連合(IAU)が誕生,このIAUの一部に現在の国際報時局(BIH)が開局した。各国天文台で独立に観測された世界時は無線報時を介して国際的に相互比較され,これらのデータが国際報時局へ集計され統一計算された。国際報時事業の始まりである。

1950年代になると,国際時刻比較の結果から世界各地で観測された世界時の間に系統的な変化(経度変化)が検出された。これは地球の瞬間自転軸が,地球の南北軸と一致せずそのまわりを移動する,いわゆる極運動のためである。一方,水晶時計との比較結果から地球自転速度の季節的変化がいっそうはっきりと確認された。こうして55年の国際天文学連合総会で,世界時を0,1および2型に分類することが決められ,56年初めから実施に移された。世界時0型(UT0)は天文観測から直接得られる従来の世界時,世界時1型(UT1)はこれに経度変化を補正して一元化した世界時,また世界時2型(UT2)はこれにさらに地球自転の季節変化を補正して平滑化した世界時である。56年以降この〈UT2〉が代表的な世界時として各国標準時の基礎となった。

月や惑星運動の観測結果から地球自転の長期変動が,また水晶時計,原子時計などとの比較結果からその短期変動が明らかにされた。科学技術の発達につれて,地球自転に基づく平均太陽時はもはや厳密に不変の時間単位としては不十分となったのである。こうして56年,秒の単位は平均太陽日の8万6400分の1とされていたいままでの定義から,地球の公転運動に基づく定義に置き換えられた。その後も原子時計の発達は目ざましく,67年には秒定義はさらに更新され,セシウム原子振動に基づいた新しい定義に変わり現在に至っている。しかし標準時の時刻については,UT2がその基礎としてそのまま引き継がれた。こうして時間単位の秒はセシウム原子振動から,時刻は地球自転つまり世界時からというように,時の刻みと時刻がまったく異質の原理に基づくという変則的な状況となった。そこでこの両者を妥協させ一体化した新しい標準時システムが国際天文学連合などを中心に検討が続けられた。この結果生まれたのが現行の協定世界時(UTC)で,72年から国際的に実施されている。これはセシウム原子時計の秒を刻み,うるう秒を適宜挿入することによって,〈UT1〉との時刻差がある決められた範囲(±0.7秒)に収まるよう人工管理された時系である。この管理は国際協約により国際報時局が当たっている。UTC時刻の合せ込み目標を〈UT2〉でなく〈UT1〉としたのはこの〈UT1〉が地球自転角度に正確に比例し,地球科学や測地,天測に不可欠なためである。その後,74年にUTCの運用ルールのうち,UT1との差を±0.7秒から±0.9秒に修正するなど若干の変更が施され現在に至っている。こうしてUT1を近似目標に運用されるUTCの時刻は,平均的には本初子午線に関する平均太陽時に該当するもので,現在の日本の中央標準時はこれをちょうど9時間進めたものである。

大正初期に始まった銚子や船橋無線局などからの定時式無線報時は,その後すべて廃止され,現在は郵政省電波研究所所管の標準電波連続秒報時JJYが標準時通報の役目を専任している。これは1946年スタートした標準電波局JJYがその原点である。JJYは2.5,5,10,15MHzの短波標準電波にのせて,(UTC+9時)を中央標準時として連続放送している。ラジオやテレビの時報はこれに基づく。

UTCとは別に,学用時としての国際原子時(TAI)が,同じく国際報時局によって管理されている。これは世界のセシウム原子時計のデータから合成されるもので,いわばUTCの母体ともいえる連続原子時に当たる。UTCとの時刻差はつねに整数秒である。

→時間 →時計

執筆者:飯島 重孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「時刻」の意味・わかりやすい解説

時刻【じこく】

→関連項目暦

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「時刻」の意味・わかりやすい解説

時刻

じこく

time

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「時刻」の読み・字形・画数・意味

【時刻】じこく

忠、將(まさ)に戰はんとす。占

忠、將(まさ)に戰はんとす。占 言ふ、時

言ふ、時 未だ利あらずと。兵を按じて動かず。(包)洪實等、兵を引ゐて岸に登り、水陸夾(さしはさ)みて之れを攻め、

未だ利あらずと。兵を按じて動かず。(包)洪實等、兵を引ゐて岸に登り、水陸夾(さしはさ)みて之れを攻め、 忠を

忠を せり。

せり。字通「時」の項目を見る。

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「時刻」の意味・わかりやすい解説

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新