日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本(にほん)」の意味・わかりやすい解説

日本(にほん)

にほん

総説

位置・範囲

アジアの東方海上、太平洋の北西部にあり、東および南は太平洋に、西は日本海と東シナ海に、北はオホーツク海に面する島国。北東から南西へ弓なりに連なっている島々、すなわち北海道、本州、四国、九州の四つの島および三千数百の小島からなり、ほぼ温帯に属している。その範囲は、東端が東経153度59分(東京都小笠原(おがさわら)村南鳥島)、西端が東経122度56分(沖縄県与那国(よなぐに)町)、南端が北緯20度25分(東京都小笠原村沖ノ鳥島)、北端が北緯45度33分(北海道稚内(わっかない)市弁天島)の広きにわたっている。総面積は37万7976.41平方キロメートルである。

[斉藤 孝]

領土の消長

日本が近代国家として諸外国にまみえた明治維新のとき、日本の領土は、本州、四国、九州、北海道とその属島であり、沖縄はまだ日本の統一国家としての主権が十分には及んでいなかった。すなわち、それまで沖縄は琉球(りゅうきゅう)王国として薩摩(さつま)藩と清(しん)国との両方に従属する小国家であり、明治政府は琉球国王を琉球藩王としたが、清国に対する宗属関係については不問のままであった。1879年(明治12)明治政府は強制的に琉球藩を廃し、沖縄県を設けて、日本の完全な主権の下に置いた。なお北海道は、江戸時代にほぼ日本の支配下に置かれ、千島は1854年(安政1)日露和親条約によって国後(くなしり)島以南を日本に、得撫(うるっぷ)島以北をロシアに帰属させたが、ついで1875年にロシアと千島・樺太交換条約(ちしまからふとこうかんじょうやく)を結び、樺太をロシア領とし、得撫島以北の千島を日本領とした。その後、南鳥島が日本領土として宣言された(1898)。日清戦争の結果、下関条約(しものせきじょうやく)(1895)によって台湾と澎湖(ほうこ)島を獲得し、日露戦争の結果、ポーツマス条約(1905)によって、北緯50度以南のサハリン(樺太)および属島を獲得し、関東州租借地をロシアから譲渡された。1910年(明治43)韓国に日韓併合条約を強要して朝鮮を併合した。さらに第一次世界大戦の結果、国際連盟から赤道以北の南洋諸島を委任された。名目は委任統治であるが、事実上領有であった。こうして、日本の領土は総面積68万平方キロメートルに及んだが、太平洋戦争の敗北の結果、日清戦争以前の領域に縮小された。

沖縄は、太平洋戦争において市民をも巻き込む地上戦闘が行われた国内で唯一の県であり、戦後7年間はアメリカ軍の軍事占領が続き、1951年(昭和26)サンフランシスコ講和条約によってアメリカの施政権下に置かれた。アメリカは沖縄を戦略上の見地から軍事基地として確保しようとしたのである。沖縄で日本へ復帰しようとする運動が高まるにつれて、日本でも沖縄返還運動が積極化し、1971年、日米沖縄返還協定が調印され、翌1972年祖国復帰がなった。

領海は、1870年以降、沿岸から3海里幅を採用してきたが、1977年、12海里を領海とした。なお漁業水域は200海里である。現在の日本は、北方領土および竹島と尖閣(せんかく)列島を除いては、とくに領土をめぐる紛争は抱えていない。

[斉藤 孝]

行政区分

日本は行政区分として、1都、1道、2府、43県に分かたれている。都や道、府および県の間にはとくに相違はないが、政令指定都市として、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、北九州、札幌、川崎、福岡、広島、仙台、千葉、さいたま、静岡、堺、新潟、浜松、岡山、相模原、熊本(指定年順)があり、区制を敷いている。首都は東京であり、明治維新の際、明治天皇が東京へ移ったという既成事実に基づいている。東京都は特別区を設けている。

地理上、日本は北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の八つの地方に分けられるが、このほかに、気象上、交通上、産業上など目的に応じてさまざまな区分がある。

[斉藤 孝]

住民

日本は単一民族国家であるという「神話」が長く流布されてきた。日本語は公用言語であるが、これも事実上の慣習であって、裁判所法に日本語をもって裁判所の用語とする(第74条)とあるほか、憲法などには用語の規定はない。つまり、日本語は単一民族の言語であることが既成概念になっているのである。しかし、沖縄で使われている琉球語は、日本語と同種同系であるが、多少日本語と異なる。またアイヌ人にはアイヌ語があるが、現在ではほとんど用いられていない。日本民族以外で日本に居住する民族として、まず朝鮮人がある。日韓基本条約(1965)に伴う協定の規定によって、在日朝鮮人(1945年8月15日以前から日本に居住している者およびその直系卑属)に対しては永代居住権を認めた。1995年時点で、これらの朝鮮人(韓国籍および朝鮮籍)が約67万人、日本国籍に帰化した者が約12万人いる。次に中国人が多く、約11万人を数える。1980年代からは、とくに東南アジアその他から労働力として日本に渡来する者がしだいに多くなってきている。この他民族居住者に対する処遇が最近問題となっている。

[斉藤 孝]

日本民族の起源

現在の日本人がどのようにして形成されたかは、明らかではない。北方渡来説もあり、また南方渡来説もあって一定していない。身体的特徴からはいくつかの種族の複雑な混合であろう。基本としては、朝鮮半島を通って渡ってきたツングース系の種族に、東南アジアからきた種族やアイヌ系の種族などが、長い間に混ざり合って日本民族を形成したのであろう。旧石器時代の遺物が日本においても発見されているが、学問的に旧石器時代と新石器時代との関連を解明するところまでには至らない。

日本国家の起源について、『古事記』や『日本書紀』の伝えるところでは、神武(じんむ)天皇が日向(ひゅうが)(現在の宮崎県)から東征して、大和(やまと)(現在の奈良県)で国を始めたことになっており、現在、国家が制定している建国記念の日(2月11日)は、この神話伝承に基づくものであるが、これはそのまま史実としては受け取りがたい。日本の歴史は、5世紀以前は史料的には確実ではなく、この時期については考古学の進歩を待つほかない。3世紀の日本について中国の『魏志(ぎし)』東夷(とうい)伝倭人(わじん)条に記載があり、この記述をめぐって諸説が争っている。この時期にはおそらく多くの小国家が割拠していたのであろう。大和政権がそのなかでもっとも有力であり、7世紀にはほぼ大和政権が統一国家をなしていたと思われる。

[斉藤 孝]

国の呼称

『古事記』『日本書紀』によれば、古い時代には「豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)」あるいは「葦原中国(あしはらのなかつくに)」などとよばれた。大和政権が伸張するにつれて、ヤマトが日本全土を表すものとなった。中国では日本のことを「倭」とよんでいた。日本でも、中国に対するときは、自国を「倭」とよんだ。これと日本でのヤマトが結び付いて、「倭」を「やまと」と訓ずるようになった。日本は「日出処」から由来したらしく東方の意味で、対外的にこの名称が採用されたのは7世紀ごろである。「日本」は「やまと」と読まれたが、漢字音で「にほん」あるいは「にっぽん」と読まれるようになった。「にほん」か「にっぽん」かという論議は、日本が近代国家として世界に登場するようになってからしばしば繰り返されたが、今日でも決着はついていない。1934年(昭和9)3月、文部省臨時国語審議会は「にっぽん」を正式の呼称とし、最近では、たとえば郵便切手や国際スポーツ大会などではNipponと表記しているが、これが一般的とはいいがたく、また法的にも根拠はない。外国語では日本をJapan(英語、ドイツ語)、Japon(フランス語)、Japón(スペイン語)、Giappòne(イタリア語)などとよんでいる。これはおそらく、マルコ・ポーロの『東方見聞録』にあるジパングに由来するものであろう。日本を中国語の漢音で発音したものをジパングと聞いたものであるというが、定説があるわけではない。なお、現憲法では、日本の国号を日本国としている。

[斉藤 孝]

国旗・国歌

日本の国旗、国歌については、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)で、国旗は日章旗、国歌は『君が代』とすると定めている。日章旗あるいは日の丸は太陽を象徴したものであり、白地の長方形の中に赤い円を描いたものである。これが日本を象徴する旗として用いられたのは、1854年徳川幕府が日本の総船印(ふなじるし)として採用したのが最初であり、1870年の太政官(だじょうかん)布告がこれを踏襲した。当時、その意義は船舶などを外国と区別するためであって、とくに国旗ということを明示してはいなかった。『君が代』は『古今集』の歌を本歌としてとったものである。この歌詞に作曲して、1893年、初等教育において祝日の儀式の際に斉唱すべき歌として公布した。以後、実際上の国歌として歌われてきたが、法的規定に関しては、国旗の場合と同様に1999年(平成11)に制度化された。

[斉藤 孝]

自然

総論

風土について

風土という語は多様な意味で使われているが、大別すると、(1)ある土地の気候、地形、地質、地味その他を含めた自然環境、(2)文化論的あるいは和辻(わつじ)哲郎のいう人間学的考察の対象としての風土および、(3)風土病、風土記という場合に意味する地方などに分れる。本稿では、(1)の意味での日本の自然についてそれぞれの専門家が記述する。

日本の自然は長い間、日本人の生活の場であり、日本人は自然環境とかかわりをもちながら、自然を利用し、改変しながら歴史時代を通じて日本的風土を形成してきた。日本の国土は南北3000キロメートルにも及び、亜熱帯から亜寒帯(冷帯)に至る気候帯をもつとともに複雑な地質構造からなり、各地が小規模な山地、盆地、平野に分断されている。しかも山地の面積が多く、長い間に孤立的な地域ごとに独自の風俗習慣が形成された。この傾向は幕藩体制下でさらに強まったが、明治維新後、急速に近代化が進み、文明開化に伴う交通・通信機関の発達によって、それまで孤立していた地域がしだいに他地域と交流を深めていくにつれて地方の独自色は薄れていった。初等教育の普及はその画一化をさらに促進した。

明治以降の西洋文明の輸入は、それまでの自然と共存する形の東洋的自然観とは逆に自然を人工改変の対象として積極的に働きかける考え方をもたらし、自然破壊を促進した。とくに1960年代(昭和35~44)以降の急激な経済成長に伴う開発工事が、各地で多様な形の自然破壊をもたらした。日本的風土の代表とされた田園風景も、水田化という国土の改変ではあったが、その景観は自然に同化したものであった。しかし近年の土木工事に伴う改変は生態系の破壊、ときには特定の生物種の絶滅をもたらした。

1972年6月にストックホルムで人間環境会議が開かれた。この会議のスローガンは「かけがえのない地球」で、人類をとりまく環境の汚染が予想外に深刻化していることを広く一般大衆に認識させることを目的とした。

日本では無計画な地域開発によって工場と住宅が混在または接近し、産業公害が頻発した。産業の発展に伴う産業廃棄物中の有害物質の増大が人体に悪影響を及ぼすこと、大気中に放出されるフロンガスのように一般家庭も汚染源であることなどがマスコミによって報道されるにつれて一般の認識も深まったようであるが、原子力廃棄物のようにその処理をめぐって国際問題になりかねない物質も増えつつある。日本の各分野で国際化が叫ばれているが、まず外国に依存せずに自国内で有害物質を処理することも必要であろう。1998年(平成10)3月にダイオキシン規制強化を環境庁(現、環境省)が決め、ほぼ同時に発表された全国総合開発計画(五全総)もこれで最後という点は、昨今の事情を象徴的に表している。

[髙山茂美]

地質

日本列島弧

日本は本州弧、千島弧の南西端部、伊豆‐小笠原弧、琉球(りゅうきゅう)弧からなる。本州弧はフォッサマグナによって西南日本弧と東北日本弧とに分けられる。明治初期に来日したドイツの地質学者ナウマンによって命名された東北日本弧は、本州弧から北海道、樺太(からふと)までをあわせたものである。

島弧の配置は、現在のプレートの配置と、それらの間の相対運動の結果で決まる。日本列島付近は、現在、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、オホーツクプレート(北アメリカプレート)、太平洋プレートの四つの主要なプレートが分布している。西南日本弧および琉球弧は、ユーラシア大陸や日本海、東シナ海と一体となってユーラシアプレートの一部をつくっている。これら二つの弧は、その南東側にあるフィリピン海プレートが南海トラフおよび南西諸島海溝(琉球海溝)から沈み込むことによって形成されている。東北日本弧および千島弧はオホーツクプレートの一部であり、それらの南東側にある太平洋プレートが日本海溝から沈み込むことによって形成されている。伊豆‐小笠原弧は、フィリピン海プレートの東端にあり、東側の太平洋プレートが伊豆‐小笠原海溝から沈み込むことによって形成されている。なお、オホーツクプレートは、西側のユーラシアプレートにより日本海東縁の位置から沈み込みを受けているが、この沈み込みに応じた明瞭(めいりょう)な弧は形成されていない。

島弧ができあがる過程は、大山脈ができあがる過程と同じく、造山運動とよばれた。しかし、日本列島区はずっと大洋の周辺にあって、数億年前から現在まで繰り返して地殻変動を受けているので、二つの大陸の衝突で成長した大山脈であるアルプスやアパラチアとは、そのでき方を大きく異にする。

[木村敏雄・村田明広]

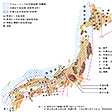

日本列島の地質構造区分

本州弧は糸魚川(いといがわ)‐静岡構造線によって北海道南西部の渡島(おしま)半島までの「東北日本」と、九州までの「西南日本」とに分けられ、西南日本は中央構造線と臼杵(うすき)‐八代(やつしろ)構造線の主要部によって北側の内帯と南側の外帯とに分けられている。琉球弧は奄美(あまみ)大島、沖縄本島を含む外弧と吐噶喇(とから)列島などからなる内弧とに分けられる。これらはさらに細区分されている。

島弧をつくる地殻変動には安山岩の火山活動、花崗(かこう)岩の貫入活動が密接に関連している。これらはまた当時の大洋プレートの沈み込みに関連している。過去の本州弧の安山岩、花崗岩は、古生代のシルル紀・デボン紀には黒瀬川‐大船渡(おおふなと)帯に、古生代のペルム紀(二畳紀)後期から中生代のジュラ紀中期には飛騨(ひだ)帯およびその西方延長に、中生代白亜紀初めには北上(きたかみ)地区と領家(りょうけ)帯に、白亜紀後期には広く東北日本日本海側と西南日本内帯に、新生代の古第三紀には本州弧の日本海沿いなどに、新第三紀には北海道、東北日本日本海側、フォッサマグナ、西南日本内帯などに顕著に分布している。このように位置と時代とを異にして火成活動区ができたことは、シルル紀以降その範囲と性格とを変えない地質構造区分があったのではなくて、時代によって地質構造区のもつ意味とその配列とが異なったことを示す。特定時代の構造区分はその時代の地殻変動の特徴をもっとも強く示し、過去とは構造区境界の位置が変わっても、過去の構造区分の特徴を受け継いでいる。

[木村敏雄・村田明広]

地層と岩石の形成およびその分布

先カンブリア界の岩石が岩体をつくっている所は、日本では飛騨帯の一部にみつかっている。その時代の礫(れき)があることから、飛騨帯、領家帯にかつて先カンブリア界岩体があったと推定されている。オルドビス系は飛騨外縁帯福地付近の小地域に分布する。その上にシルル系が重なる。シルル‐デボン系は、飛騨外縁帯と、南部北上帯の大船渡付近から西南日本の黒瀬川帯(黒瀬川地帯)にかけての黒瀬川‐大船渡帯に分布する。サンゴ礁石灰岩が多く、流紋岩質ないし安山岩質の凝灰岩を多く含む。

石炭系とペルム系は、おもに秋吉帯のペルム紀付加体(付加堆積物の集合体)中や、美濃(みの)‐丹波(たんば)帯および秩父(ちちぶ)帯のジュラ紀付加体中にみられる。玄武岩質火山岩類とその上に重なる厚い石灰岩は、海洋地殻の上にあった海山のものとされ、ペルム紀やジュラ紀の砕屑(さいせつ)岩類と混じり合って付加体を形成した。秋吉帯の秋吉石灰岩、阿哲(あてつ)石灰岩、美濃‐丹波帯の伊吹山(いぶきやま)石灰岩、秩父帯の津久見石灰岩はこのような石灰岩である。南部北上帯にもこの時期の石灰岩があるが、これは大陸地殻の上に堆積(たいせき)したものである。古生代石炭紀からペルム紀にかけてのチャートも上記の付加体中にみられる。ペルム紀の砕屑岩は、飛騨外縁帯、秋吉帯、舞鶴帯、黒瀬川帯(黒瀬川地帯)、南部北上帯にみられる。

三畳系および下部~中部ジュラ系は、チャートおよび珪質(けいしつ)泥岩が美濃‐丹波帯、足尾帯、領家帯、秩父帯、北部北上‐渡島帯などのジュラ紀付加体中にみられる。これらのチャートの上には、ジュラ紀中期から後期の砕屑岩が堆積している。一方、三畳系の砕屑岩は、秋吉帯のペルム紀付加堆積物を不整合で覆ったり、黒瀬川‐大船渡帯、南部北上帯などに分布している。中生代三畳紀の石灰岩は、三宝山(さんぼうさん)帯や北部北上‐渡島帯にみられるほか、一部、秩父帯北帯にも分布する。

上部ジュラ系および白亜系は、飛騨帯、秋吉帯などに陸成層および海成層が分布する。また、黒瀬川帯(黒瀬川地帯)には、石灰岩を伴う上部ジュラ系から陸成層を伴う白亜系に至る地層が、付加堆積物等を不整合に覆いながら分布する。南部北上帯には上部ジュラ系から白亜系に至る砕屑物が分布する。四万十(しまんと)帯北帯には、玄武岩質火山岩類、チャートを伴い、砂岩を大量に含む白亜紀付加堆積物がみられる。北海道の日高帯や常呂(ところ)帯にも白亜紀の付加堆積物がみられ、四万十帯北帯の延長と考えられている。また、常呂帯には白亜紀後期の高圧型変成岩が分布する。白亜紀前期の安山岩・流紋岩・花崗岩活動は、領家帯から北部北上帯、さらに北海道の礼文(れぶん)島に至る地域で生じた。白亜紀後期には、西南日本内帯と東北日本の日本海側の広範囲にわたって花崗岩活動があった。

ジュラ紀から白亜紀の地殻変動によって、日本列島区は広く陸化した。これにより、日本列島の地体構造、つまり地質の基本的な枠組みが形成されたことになる。西南日本外帯に形成された四万十帯北帯の白亜紀付加堆積物の太平洋側には、海洋底あるいは海山の玄武岩質火山岩類やチャート・珪質泥岩などの遠洋~半遠洋堆積物が砕屑岩類と混ざり合い、四万十帯南帯の古第三紀から新第三紀中新世最前期の付加堆積物が形成された。しかし、日本の古第三系の多くは半海成ないし陸成層である。釧路(くしろ)、石狩(いしかり)、常磐(じょうばん)、筑豊(ちくほう)炭田には石炭層が堆積した。古第三紀最初期の花崗岩は山陰にあるが、奄美大島、徳之島にもある。古第三紀初期から後期にかけての花崗岩、後期の安山岩は、北海道の日高山脈や陸別地区に南北性方向をもって分布する。また、後期の安山岩は、男鹿(おが)半島から島根県にかけて本州弧北西縁に分布する。

新生代新第三紀中新世前期になると、それまでアジア大陸の東縁に位置していた日本列島区は、西南日本弧が時計回り、東北日本弧が反時計回りに回転しながら移動し、背後に日本海を形成した。これにより、現在に近い、いくつかの島弧の集合体としての日本列島が形成された。東北日本、西南日本の境界部には糸魚川‐静岡構造線が形成され、これに沿って東側にフォッサマグナが形成された。フォッサマグナは細長い凹地帯で、新第三紀中新世以降の厚い砕屑物が堆積した。南部フォッサマグナでは、伊豆‐小笠原弧が東北日本・西南日本境界部に衝突したことにより、大量の火山岩類と陸源堆積物が付加された。東北日本の日本海側は、西進する千島弧の外弧の影響で、かなり厚い地層の堆積場となった。北海道中軸山地の両側、山陰―北陸、九州北西部、瀬戸内、関東南部、西南日本の太平洋寄りの区域、琉球列島などに、時代によって位置を異にして、概して浅海性の堆積区ができた。秋田や新潟には油田が生まれた。房総半島の鴨川(かもがわ)ではまた、古第三紀の超塩基性岩が新第三紀に固体貫入している。量は多くないが、そこには新第三紀に海底噴出した玄武岩質火山岩類もある。花崗岩質岩は、日高山脈、東北地方日本海側からフォッサマグナや、屋久(やく)島を含めた西南日本外帯、甑(こしき)島、対馬(つしま)にある。千島から東北地方日本海側を経て伊豆に至る区域には安山岩類が広く分布し、海底噴出玄武岩類もわずかにみられる。また東北地方などには、安山岩活動に伴う黒鉱鉱床がある。このほか、山陰から九州北部にかけては陸上噴出の玄武岩があり、九州中部から琉球内弧には安山岩活動があった。瀬戸内火山岩類の活動は、東は関東の銚子(ちょうし)に、西は九州の佐世保(させぼ)付近に及んでいる。

[木村敏雄・村田明広]

地殻変動の歴史

日本列島区は古生代シルル紀から現在に至るまで絶えず地殻変動を受けてきた。シルル紀~デボン紀には飛騨帯と黒瀬川‐大船渡帯とは近接していたとみられるが、石炭紀のころに両者は分離して、中間に縁海を生じた。列島となった黒瀬川‐大船渡帯は、当時は比較的直線状の輪郭をもっていた。ペルム紀には、秋吉帯、舞鶴帯、超丹波帯と一部の秩父帯で付加体の形成があり、このとき沈み込んでいた海洋プレートは、ファラロンプレートとされている。この時期の花崗岩活動についてはよくわかっていない。

中生代三畳紀からジュラ紀にかけては、飛騨帯で高温型変成作用、三郡帯で高圧型変成作用、美濃‐丹波帯、秩父帯で付加体の形成があった。このとき沈み込んでいた海洋プレートはイザナギプレートである。白亜紀には、領家帯で高温型変成作用と花崗岩の貫入があり、三波川(さんばがわ)帯では高圧型変成作用があった。これらの変成岩の原岩は、いずれもジュラ紀の付加堆積物とされているが、四万十付加堆積物に対比される白亜紀の付加堆積物が多く含まれていることが明らかになってきた。これらの変動に引き続いて、西南日本内帯の広い範囲で花崗岩の貫入があり、大洋側の四万十帯北帯で付加体の形成があった。東北日本・北海道では、神居古潭(かむいこたん)帯と常呂帯の一部に高圧型変成作用があった。同時期の高温型変成作用はかなり離れた阿武隈(あぶくま)帯にみられ、花崗岩活動は阿武隈帯、南部北上帯、北部北上帯に広くみられる。このとき、大洋側の日高帯と常呂帯で付加体が形成された。四万十帯北帯と日高帯、常呂帯の付加体形成時に沈み込んでいた海洋プレートは、クラプレートである。

新生代古第三紀には、西南日本内帯の北部で広範な花崗岩の貫入がみられ、同時期の付加体は四万十帯南帯で形成されている。このとき沈み込んでいた海洋プレートは太平洋プレートとフィリピン海プレートである。よくわかっていない点も一部あるが、大洋側で付加体の形成があるときには、その大陸側で高圧型変成作用が生じており、さらに、大陸側では高温型変成作用および花崗岩の貫入が生じている。

ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、オホーツクプレート、そして太平洋プレートの四つのプレートの相互作用によって、琉球弧、西南日本弧、伊豆‐小笠原弧、東北日本弧、千島弧が存在するが、二つの弧の接合部では、屈曲や衝突がおこったり、大規模な凹地が生じたりしている。たとえば、西南日本弧と琉球弧の接合部の屈曲は、前者が時計回りに回転した結果であり、屈曲部の大洋側のフィリピン海プレート上には、九州‐パラオ海嶺が存在する。西南日本弧と東北日本弧の接合部は、伊豆‐小笠原弧の衝突によって屈曲などの大きな変形を受けていて、フォッサマグナを生じている。また、東北日本弧と千島弧の接合部では、千島弧の外弧が西方へ向かって東北日本弧に衝突しているために、日高山脈が形成されている。このように日本列島は、片側からつねに海洋プレートの沈み込みを受けることにより、異なる時期に異なったタイプの複数の変動を受けてきた。また、弧の接合部で変動を受けて複雑な造山帯を形成しており、ただ一回の造山運動で形成されたものではない。

[木村敏雄・村田明広]

地形

大地形の地形区

日本列島では岩石や地層の分布は複雑である。現在も地殻変動は顕著であるし、温暖でかつ降水量も多く、河川によるものなど水に伴う侵食、堆積(たいせき)作用が大きい。したがって、日本の地形は欧米のおもな地域とかなり違っている。いわゆる大陸的スケールの地形は少ない。

侵食、堆積を主原因とする地形と異なり、島弧、山地、盆地などの大地形の輪郭、分布と配列は、若い地質時代とくに新生代新第三紀以降の地殻変動によって大きく規制されている。したがって、大地形の地形区は新第三紀の地質構造区にほぼ相応する。しかし、丹沢山地と箱根・伊豆区域との境界は、地形区としては酒匂(さかわ)川にあるのに対して、地質区としてはそれよりも北に位置する神縄(かんなわ)衝上断層にあるように、地形区と地質区との輪郭は一致しないことが多い。

[木村敏雄・村田明広]

島々の輪郭

本州弧の輪郭の大要はいまから数千万年前の中生代白亜紀末ごろにできあがっている。その後、瀬戸内海や、半島、湾入、海峡などの形成によって、島々の輪郭の大要ができた。瀬戸内区が湖として形成され始めたのは新第三紀中新世の最末期で、それが海となったのは新第三紀鮮新世の末期である。半島と湾入には島弧にほぼ平行のものと大きく斜交するものとがある。それらの地形の多くは、新第三紀後期の隆起または相対的沈降によって生じている。島弧に平行な佐田岬(さだみさき)半島(愛媛県)、志摩半島(三重県)、渥美(あつみ)半島(愛知県)はこれらを連ねる長大な隆起帯に沿っている。青森県の津軽半島は背斜構造に基づいており、その東にある下北(しもきた)半島とともに陸奥(むつ)湾を抱いている。鹿児島県の薩摩(さつま)半島、鹿児島湾、大隅(おおすみ)半島は琉球(りゅうきゅう)弧に平行である。島弧に斜交する半島、湾入地区は普通、島弧方向の地殻変動をも受けているので、島根半島(島根県)、能登(のと)半島(石川県)のように島弧に平行の方向と斜交する方向とが重なった輪郭を示すものがある。この二つの半島の基本は、南北軸をもつ波曲的な背斜形成に伴って、鮮新世に生まれた。近畿地方南部の紀伊半島、高知県の室戸岬(むろとざき)半島、足摺岬(あしずりみさき)半島がそれぞれ南北に延びた輪郭をもち、これらの半島の間に一定の間隔をもって海峡や水道、さらに土佐(とさ)湾奥が配置することは、ほぼ同じ波長の南北性隆起・沈降軸があることを示す。この地区には南北軸波曲のほかに、佐田岬半島、志摩半島に示されるように東西性波曲もあった。これらの半島の南北軸波曲状背斜、土佐湾の湾入の形成はともに中新世に始まっている。東西性波曲は鮮新世に、海峡、水道の開通は鮮新世末期におこっている。

[木村敏雄・村田明広]

山地・盆地・平野

日本では山地や盆地の輪郭もまた新第三紀以降の地殻変動に規制されたものが多い。中央構造線、松山‐伊万里(いまり)線などに沿っては断層線崖(がい)が連続してみられる。そのほか山地と低地との境界にしばしば断層線崖がみられる。平野の多くもまた、地殻変動によって生じた大きい凹地に河川や三角州の堆積物が堆積してできている。

北海道の宗谷(そうや)岬から襟裳(えりも)岬に至る山地は、白亜紀の地質構造区とはやや斜交し、かつ東側に断層をもつ複合地塊として中新世中期に生まれた。天塩山地(てしおさんち)の東側の中央低地帯、日高山地の東の十勝(とかち)平野の前身の凹地も同じころ生まれている。札幌‐苫小牧(とまこまい)低地帯の前身の凹地はこれらよりも早く中新世初期に生じている。

東北地方では山地や盆地はその輪郭を南北方向と北北西―南南東との基盤構造に規制されている。周辺を中新世層に囲まれた旧期岩石からなる地塊として生成した北上高地(きたかみこうち)、阿武隈高地(あぶくまこうち)は、そのために、いびつな細長い菱形(ひしがた)をなす。一般には南北方向がより顕著で、奥羽山脈(おううさんみゃく)がその方向に長く延び、その西に横手盆地(秋田県)、新庄(しんじょう)盆地(山形県)がある。これらには新生代第四紀にも断層活動がおこった所がある。出羽丘陵(でわきゅうりょう)地区では南北方向は顕著でないが、その西に秋田平野がその方向に延びる。越後(えちご)平野地区も同様で、第四紀に及ぶ地塊隆起運動に伴って生じた背斜構造が細長い丘陵地形をつくる。関東山地は新第三紀初期には古い地層からなる地塊として生成した。その東の関東平野は新第三紀以降の東西性、南北性の複合凹地(関東堆積盆地)として生まれ、そこを地層が埋め立てて形成されている。その凹地形成は現在も進行している。

飛騨山脈(ひださんみゃく)、木曽山脈(きそさんみゃく)、赤石山脈は初めから雁行(がんこう)山脈として生まれたかの見かけを呈する。しかし、これらは伊那山地(いなさんち)とともに白亜紀にはすでに異なる地塊となっていた。鮮新世には、飛騨・木曽山地・三河(みかわ)高原と伊那・赤石山地とがそれぞれ大きくみて一体となって隆起している。能登半島から紀伊南部に至る能登‐潮岬(しおのみさき)複合波曲帯は、近畿中部では、琵琶湖(びわこ)などの中間凹地を含むものの鈴鹿山脈(すずかさんみゃく)などからなる南北性地塁帯となって、東西に走る瀬戸内凹地帯内の伊勢(いせ)湾、大阪湾周辺区域を分かっている。西南日本の東西性背斜状波曲として中国脊梁山地(ちゅうごくせきりょうさんち)、南部中国山地、讃岐(さぬき)‐和泉(いずみ)‐高見山地、祖母山(そぼさん)‐佐田岬半島‐剣山(つるぎさん)‐志摩半島を通る外帯北部隆起帯などがある。中国脊梁山地は中新世中期と後期との少なくとも二度の隆起をしている。ほかのものは中新世後期ないし鮮新世初期の隆起が顕著である。これらの隆起によって中国と四国との東西性脊梁山地が形成されている。九州では瀬戸内凹地帯の延長は鮮新世の別府(べっぷ)‐雲仙(うんぜん)陥没帯となって、それ以後の盛んな火山活動を促した。しかし、琉球弧に平行の九州の南北方向は、有明(ありあけ)海‐佐賀平野の起源としての凹地を含め、新生代古第三紀初期にはすでに生まれ始めている。

[木村敏雄・村田明広]

河川・氷河地形

湿潤な気候下にあり、かつまた氷期に氷河が発達しなかった日本では、谷川による下刻(かこく)作用と斜面に沿う表土や岩石の移動(マスムーブメントmass movement)によって谷地形がつくられている。下刻作用がとくに顕著におこった所では黒部川のように峡谷ができている。未風化の中・古生層など堅い岩石が分布する所に険しい地形ができている。氷河地形としては、日本アルプスや日高山脈にカールKar(ドイツ語、圏谷)やモレーンmoraine(堆石)が残されている。山地の多い日本では、北海道の石狩川のように平野を大きく蛇行(曲流)する川はまれである。しかし穿入(せんにゅう)蛇行が多いこと、とくに、江の川(ごうのかわ)などのように、河川流域の中途にできた隆起帯に穿入した川があることなどは、地殻変動が著しい日本の特徴である。

[木村敏雄・村田明広]

海岸

面積に比べて海岸線が長い日本では種々の海岸地形がみられる。三陸海岸のように高い海食崖(かいしょくがい)(海崖)が続く所がある一方、千葉県の九十九里浜(くじゅうくりはま)のように砂浜が長く続く所がある。堅い岩石が分布し、隆起運動が顕著で、かつ海食作用が強い外海に面した所では高い海食崖ができる。これに対して、柔らかい新第三紀層などからなる地域では高い海食崖はできにくい。大きい河川が多量の砂を供給し、かつ沿岸流が顕著な所に長い砂浜を生じている。海岸段丘(海成段丘)は日本の各地にあって過去の隆起を示す。北海道とくに北部ではあまり開析されない低い段丘が発達している。一方、リアス海岸は沈降を示し、京都府・福井県にまたがる若狭(わかさ)湾などにみられる。三陸にもリアス海岸があるが、ここには高い海岸段丘もある。異なる時期に沈降も隆起もおこったためである。

[木村敏雄・村田明広]

河岸段丘・山地小起伏面(平坦(へいたん)面)

第四紀に隆起がおこった場所が多い日本では河岸段丘も各地にみられる。利根(とね)川、信濃(しなの)川、木曽川など関東、中部地方に大規模なものがある。山地小起伏面も小規模なものは各地にある。大規模なものは福島県の阿武隈高地、中国山地にあり、「準平原」とよばれている。阿武隈高地は地塊となる前から白亜紀後期以後ずっと地表に現れており、長期間の平坦化を受けた。中国地方の小起伏面も、その平坦化は古第三紀にすでに始まっており、中新世を通じて進行した。脊梁山地が隆起したため、高い脊梁山地面とより低い広島県から岡山県にまたがる吉備高原(きびこうげん)面とに分かれたが、その後もそれぞれにおいて平坦化がおこっている。山地小起伏面はそのような長期間の平坦化作用の総決算である。

[木村敏雄・村田明広]

変動地形・火山地形

褶曲(しゅうきょく)運動、断層活動、火山活動が現在も進行しており、それによる地形を残しているのは日本の大きな特徴である。褶曲や傾動が完新世の現在も進行している活褶曲は、信濃川や東北地方日本海側の大きい河川の河岸段丘の傾き方によって知られている。断層活動による変位地形は岐阜県南東部の阿寺断層(あてらだんそう)などに表れており、多くの活断層の存在が知られている。四国の中央構造線活断層系や兵庫県の山崎断層などの横ずれ活断層は、直線的な谷地形をつくっており、人工衛星からの画像でも明瞭(めいりょう)に認められる。1891年(明治24)の濃尾地震の際の根尾谷断層(ねおだにだんそう)や、1995年(平成7)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の際の野島断層のように、地震の際に断層崖ができたり、石垣が横ずれした地震断層の例もある。ただ、日本では侵食や堆積の作用が大きいので、断層崖が地すべりをおこして緩斜面になったり、侵食によって崖(がけ)が後退したり、埋め立てられたりしていることが非常に多い。

断層面が露出して崖となっている場合は断層崖(だんそうがい)であるが、断層崖が侵食されて後退していると、断層線崖として認識されることになる。山地と平野の境が直線的である場合には、活断層が存在していることが多く、たとえば四国の讃岐(さぬき)山地(阿讃(あさん)山地)と吉野川平野の境には中央構造線活断層系が通っている。四国や紀伊半島の南岸では隆起に伴って海岸段丘が多く形成されている。四国の室戸岬周辺では、標高180メートル程度の高さに約12万年前に形成されたと考えられる段丘面が存在する。これより低い標高にも複数の段丘面が形成されており、古い段丘面ほど高い位置にある。

火山には富士山、開聞岳(かいもんだけ)のような成層火山、有珠火山(うすかざん)のように溶岩円頂丘をもつ火山がある。八幡平(はちまんたい)は楯状(たてじょう)火山であるといわれる。男鹿(おが)半島の一ノ目潟(いちのめがた)はマールmaar(爆裂火口)である。成層火山が火砕流の大噴出をおこして陥没による大火口ができると阿蘇山(あそさん)や十和田湖(とわだこ)のようなカルデラcalderaができる。このような陥没大カルデラは二つの島弧が合する地域に多い。磐梯山(ばんだいさん)のように大爆発による火口を残すものもカルデラとよばれる。火山は侵食量よりも噴出物の供給量が大きいことにより形成され、かつその形が保たれる。活動がやんで噴出物の供給がなくなると急速に侵食が進行する。

[木村敏雄・村田明広]

土壌

土壌は地球の岩石圏の表面が長い年月の間に風化して生じたものである。したがって、地表が削られたり、あるいは新しい崩土で覆われたりする不安定な場所には、成熟した土壌は生じない。台地や丘陵の平坦部のほか、急斜面を除く山地に、数千年来風化作用を受けてきた地表の物質が成熟土としての特徴を現している。風化(土壌化)の仕組みを決定する最大要因は気候であり、気候の地域的違いに対応して土壌が類別される。そのようにして分類される土壌、すなわち成帯性土壌は、日本の国土内で数種類が分類される。

[浅海重夫]

成因論的分類

温帯湿潤気候に属する日本でもっとも広く分布する成帯性土壌は褐色森林土である。広葉樹または混交林の植生に対応し、鉄分の酸化物による褐色土層で特徴づけられたこの土壌は、ヨーロッパの同種土壌に比較してカルシウム分などの溶脱が強く、酸性に傾いている。日本の降水量が概してヨーロッパの2倍近くあるためとされる。針葉樹林下に発達するといわれるポドゾルは、日本では北海道と青森県の低い山地丘陵、および海岸砂丘にみられる。しかし、タイガ地方の典型的ポドゾルより発達度は弱く、かつ広域の分布をなしていない。中部山地の亜高山帯にはさらに局地的ながら、灰色溶脱層の明らかな山岳性ポドゾルがある。

一方、温暖気候に対応する成帯性土壌は赤黄色土で、南西諸島に生成している。酸化鉄・水酸化鉄の顕著な集積による赤みの強い酸性土壌である。しかしこのアリット化作用allitizationとよばれる風化作用の終局段階で生成されるラトソル(台湾以南に分布)は、日本には存在しない。東海地方以西の台地と丘陵平坦部にも赤黄色土とみなされる土壌がある。これは、その生成期が過去の地質時代(新生代第四紀の間氷期)の温暖期にさかのぼるとして、古土壌の一種と考えられ、遺物土壌(レリクトrelict)であって分布も断続的である。褐色森林土と現生の赤黄色土との移行地帯に、両型の中間的性質をもつ黄褐色森林土の存在を指摘する見解がある。

地球的分布で論ずるときに重要な位置を与えられる草原土(チェルノゼムなど)は、日本の気候下に存在しない土壌の一つである。もちろん砂漠土もありえない。ただ、考古学遺跡と出土層の研究で、縄文時代以来の生業(カヤ場、焼畑、放牧など)がかなりの広域に二次植生としての草地をつくり、火山灰被覆地域にみられるチェルノゼム類似の厚い腐植土層を生じさせたのではないかとの推論がある。

火山活動の盛んな日本の国土は、その過半が風成火山灰に覆われている。火山灰域内のとくに平坦地や緩斜面の土壌はアンドソルとよばれ、気候に対応する成帯土壌群から除外されて、成帯内性土壌(または間帯土壌)とみなされている。その理由は、母材であった火山灰物質の主成分の二次生成鉱物(非晶質のアロフェンなど)が、他の岩石の風化物にない特性をもつことに由来して、母材の性質が強く長く残っている土壌とみなすからである。また、イネ科植物の分解遺体から生ずる腐植物質が活性アルミニウムと結合し、厚層をなして集積するという生成過程も特異的である。火山灰土壌(アンドソルに、未成熟火山放出物風化土壌を含める)は日本の土壌の特色をなすもので、その分布は北海道のほぼ南半全域、東北・関東地方の平野・盆地・丘陵の全部、中部地方の東半分、中国地方の北東部、北九州以外の九州各地に及ぶ。また、火山灰被覆地と周辺の沖積低地には二次火山灰堆積物が混合した土壌があるため、影響はさらに広い範囲に及んでいる。先述した褐色森林土をはじめ成帯土の分布域は、火山灰降下地域のアンドソルによって著しく狭められている。

沖積低地の土壌は氾濫(はんらん)原堆積物の表面に生成中の未成熟土といえるが、土壌型の特性を決める一つの断面層位として、地下水位の浅い土地に発現するグライ層の存在が取り上げられる。そこで、沖積地および同じ地下の水環境をもつ高冷地の緩斜面や台地上の凹地などに、グライ性土の分布が認められる。古来水稲栽培の好適地となっている沖積低地が水田開発され、そこに人為改変型の水田土壌が生じた。灌漑(かんがい)施設を施された台地や段丘上にも水田土がある。その特徴は、夏の冠水期間に表面水型グライ土が発現したことに示される。沼沢地が乾陸化したあとの湿原には、泥炭の集積による水生植物の遺体を母材とした泥炭土、または黒泥土が生じている。広域に分布するのは北海道の石狩川・天塩川・十勝川流域や根釧(こんせん)台地、青森県の津軽平野などで、小域の分布は千葉県九十九里平野や静岡県浮島沼などの海岸の堤間低地に、また秋田・岩手県境の八幡平(はちまんたい)、長野県の霧ヶ峰などの山頂平坦地にみられる。

最後に、生成分類論では非成帯性土壌として一括される土壌がある。それぞれの土壌型としては、高山や急崖の裸岩地を薄く覆う未風化のリソソル、植生を欠く砂丘や砂州のレゴソル、活火山麓(ろく)に降下した新期粗粒火山砕屑(さいせつ)土などが分類され、いずれも断面形態の特徴を備えていない未熟土である。

[浅海重夫・渡邊眞紀子]

気候

日本の気候は四季の移り変わりが明らかなことで特徴づけられる。熱帯は一年中高温で、1年の間に、夏と冬というような半年の周期で繰り返す気温の波はない。むしろ、1日のうちで夜と昼の差が熱帯では明らかである。世界中には、また、雨季と乾季で季節が区別される所もある。あるいは、季節風によって1年の周期が規定されるような地域も多い。一方、高緯度地方は長い冬と短い夏だけで、春と秋を欠く。

わが国の気候は、こういう世界のいろいろな気候に比較すると、春夏秋冬の気温の変化が明瞭(めいりょう)で、それに加えて梅雨、秋雨、台風の季節というような雨季があって、まことに豊富で多様な気候を備えている。日本国民は、こういう意味では気候を楽しんでいるといってもよかろう。もちろん、これから述べるように、洪水、強風、豪雪、冷夏など、さまざまな気象災害も多い。人命さえも失われることがまれでない。

[吉野正敏]

春

1年の12か月を4等分したときには、3、4、5月を春とするが、気圧配置暦、つまり、それぞれの季節を性格づける気圧配置型の出現頻度からみてつくった暦からみると、春は3月1日から5月21日までとされ、このなかを細分すると、初春が3月1日から17日、春が3月18日から5月4日まで、晩春が5月5日から21日までである。気温は一進一退を繰り返しながら上昇する。一つの低気圧の通過するごとに暖かくなる。4月3、4日、21、22日ごろは曇りか雨が多く、後者を「菜種梅雨(なたねづゆ)」とよぶ。5月2、3日ごろの移動性高気圧に覆われた明け方には放射冷却で冷え込み、中部日本では霜が降り、「八十八夜の別れ霜」とよび、養蚕が盛んであったころはクワの凍霜害が心配された。最近でも果樹などのつぼみや茶の新芽に凍霜害がある。

[吉野正敏]

夏

気圧配置暦からは、初夏は5月22日から6月10日、梅雨が6月11日から7月16日、夏(盛夏)が7月17日から8月7日、晩夏が8月8日から20日までとされる。新緑の候が、しだいに濃い緑に包まれる。鳥や昆虫の動きが活発になり、木々の花が盛りを過ぎるころには梅雨の空となる。5月もなかばとなると「走り梅雨」が沖縄からの便りに聞かれる。6月11日からとされる梅雨は、もちろん西南日本ではもっと早く、東北日本ではもっと遅くなる。これは前線帯が北上するのに時間がかかるためである。また、梅雨は年による差が大きく、同じ土地でも、早い年・遅い年の差があり、雨の降り方も著しい差があるのが特徴である。7月になると「梅雨末期の集中豪雨」があり、九州や山陰から北陸・東北地方にかけての日本海側では集中豪雨による被害も大きい。例年は7月17日から小笠原(おがさわら)高気圧に覆われた真夏または盛夏とよばれる、高温で多湿の季節を迎える。このころ海岸部では海陸風が発達する。8月6日ごろにはいったん小笠原高気圧の勢力が弱って、暑さが弱まるが、その後また暑さが戻り、これを残暑という。日本の南には台風が現れ、西南日本を襲う。

[吉野正敏]

秋

気圧配置暦からは、初秋は8月21日から9月11日、秋雨は9月12日から10月9日、秋は10月10日から11月3日、晩秋は11月4日から25日までとされる。8月下旬には台風が本土に上陸することが多く、初秋は台風の季節でもある。しかし、台風一過、秋晴れとさわやかな涼しさを迎えることが多い。秋雨は、本来は梅雨と対をなす前線帯に伴う陰うつな天候の季節であるが、台風活動と重なると、大雨が降り自然災害をもたらす。

10月中・下旬は秋たけなわ、日本では最良の天候を迎える。秋晴れの好天、暑くもなく寒くもなく、収穫、秋祭、スポーツで代表される。11月3日は文化の日であるが、気候の立場からは移動性高気圧に覆われて好天になる確率が非常に高い日である。11月4日以降は北国からは雪便り、中央日本でも初氷の報告が珍しくなくなる。

[吉野正敏]

冬

気圧配置暦で特徴ある「西高東低」の冬型気圧配置の頻度からみると、初冬は11月26日から12月25日、冬(真冬)は12月26日から1月31日、晩冬は2月1日から28日までとなる。

冬の季節風がしだいに勢力をつけ、日本海側では雪の季節となり、海は荒れる。それと対照的に太平洋側では晴天が多くなり、山間地では気温の逆転によって、気温の低い空気がたまる状態、すなわち冷気湖(寒気湖ともいう)が発達し、明け方、霧が出ることが多い。日中は晴れる。

クリスマスごろ、寒さが弱まることが多い。これは全世界的なものである。正月休み後からは寒さが厳しく、日本海側の積雪は日ごとに深くなる。スキー・シーズンである。豪雪地帯では雪に悩まされる毎日を送らなければならない。2月4、5日ごろは冬型気圧配置の出現頻度が少なく寒さが弱まることが多いが、その後、「寒の戻り」となって、厳しい冬に逆戻りする。2月も下旬になると、日中の長さが長くなってくるのにつれて、早くも西南日本からは春便りがやってくる。

最近、地球の気候の温暖化により、暖冬や暑夏の年が多くなってきた。それに伴い、季節の推移は、春が早く、秋が遅れがちである。

[吉野正敏]

海洋

日本付近の海況

日本列島は、熱帯から亜寒帯まで2400キロメートルにもわたって南北に長く連なる。したがって、海洋の亜熱帯循環と亜寒帯循環とによる両方の海流が日本近海を流れ、しかも太平洋の西縁部にあたるので西岸強化作用を受け、強い流れとなっている。

亜熱帯循環に乗って、日本付近を南から北上してくるのが黒潮であり、亜寒帯循環に乗って北から南下してくるのが親潮である。

[安井 正]

黒潮と親潮

黒潮は、日射が強く、大陸から遠く離れて陸水の流入のない赤道海域に源を発するので、高温(22℃以上)、高塩分(約34.8)で、微細な泥砂やプランクトンも少なく、著しく透明で濃碧(のうへき)色を呈する。これに対し親潮は、寒冷で大陸に近いベーリング海に端を発し、河川水の流入の激しいオホーツク海の海水を合しているので、低温(中心部約2℃)、低塩分(33.5以下)のうえに、陸地からの細かい土砂やプランクトンも多く、透明度は小さく、緑ないし青緑色をしている。したがって、黒潮と親潮は、船上から一見して識別できる。黒潮と親潮の間には両者が混じり合ってできた、中間の性状(水温10~15℃、塩分34.0前後)の水塊が介在する。三陸沖には、これらの水塊が大きさ十数キロメートルから数百キロメートルの渦をなして東西に並び、たいへん複雑な海況を示す。この部分は混合水域とよばれ、混合水域と黒潮域の間には黒潮前線、親潮域との間には親潮前線と名づけられる明瞭な潮境が生ずる。

太平洋側の1500メートル以深には、低温(約1.6℃)、高塩分(約34.65)、貧酸素(海水1リットル当り2ミリリットル以下)のきわめて均質な海水がある。大西洋の両極海域で沈降した海水が、はるばるとオーストラリアの南を迂回(うかい)し、海底に沿って流れてきたもので、北太平洋深層水と名づけられている。塩分の高いこの深層水と表層の黒潮との間に、親潮前線から塩分の低い親潮系の海水が潜り込み、南のほうまで延び出し、亜寒帯中層水とよばれている。

東シナ海の黒潮の一部は北東進を続け、朝鮮海峡から日本海へ流れ込み、対馬暖流(つしまだんりゅう)となって蛇行しながら本州沿岸部を北上し、約半分は津軽暖流として津軽海峡から太平洋へ、残りの大部分は宗谷暖流(そうやだんりゅう)として宗谷海峡からオホーツク海へ流れ出し、流域沿岸部の冬季の温暖化をもたらしている。しかし、日本海は外界とつながる海峡が狭く浅いために、その他の海水交換がなく、その形状は池に近い。とくに深さ300~400メートル以深、日本海全体の約84%は、毎冬にシベリア沿岸部で冷却されて沈降した、低温(0.5℃)、低塩分(34.1)、豊酸素(海水1リットル当り5.2ミリリットル)の日本海固有水と名づけられた著しく一様な海水で占められ、太平洋側と対比をなしている。

オホーツク海では、アムール川河口付近の海水は著しく低塩分(33.0以下)で冬季には結氷し、東樺太(からふと)海流に乗って北海道にまで押し寄せ、北東海岸を流氷で埋め尽くす。この地域は世界中でもっとも低緯度の流氷地帯として有名である。

このように、日本付近では、性質の著しく違う水塊が複雑な海況を呈している。このため流路や潮境の位置が変わると、その場所の水質はがらりと変わり、社会生活に大きな影響を及ぼし、海況異変ととらえられる。

黒潮には、四国沖から房総沖にかけて岸近くを流れるケースと、四国沖で南転し、紀州沖で岸から350キロメートル以上も南を迂回するケースの二つがある。1906年(明治39)から1996年(平成8)までの間に迂回コースは8回現れた。いったんどちらかのコースをとると、10年以上も継続することもある。岸近くを流れれば沿岸部まで高温、高塩分であるが、迂回コースをとれば流路の内側には低温、低塩分の下層の海水が湧き上がってくる。どのような原因で、どちらのケースをとるかには諸説があるが決定するには至っていない。

同じように親潮にも、約10年に一度ぐらいの割合で、混合水域を押しのけて、本州東岸沿いに南の方まで枝状に伸びだす現象が認められている。とくに1963年(昭和38)や1983年(昭和58)には、先端が犬吠埼(いぬぼうさき)沖まで達し、利根川にサケが現れたり、アワビやウニが海岸に打ち上げられたりの異変を生じた。シベリア高気圧の発達による季節風の影響と考えられている。

日本は四面を海に囲まれているので、産業や経済は海に依存するところが大きい。潮境が変われば生息する魚種が変化するばかりでなく、生態系に影響が出て個体数にも大きな増減が表れ、漁獲量の違いとなる。海流が変わると、輸出入品の輸送にあたる船団の経費に響き、水温そのものが変わるだけでも気候や気象に影響する。したがって、海況の現状を知り将来を予測して上手に利用する必要がある。気象庁では北太平洋の水温および表面海流の現況と予報図を、毎日、ホームページで公開していて、各方面で活用されている。

[安井 正]

植物相

植物相(フロラflora)とは、ある地域に生育している植物の種の総体をいう。高等植物だけに限ってみると、世界には25万の種があると推定されているが、日本の植物相は約4500の種(被子植物3950、裸子植物40、シダ植物500)によって構成されている。また、日本に産する裸子植物、被子植物の約40%にあたる1600種は日本の固有種である。日本での種数を約4000、固有種を300とする説もあり、学者によって見解は異なる。なお、環境庁(現、環境省)が資源環境保全のための基礎調査の結果として発表した『植物目録修正版』(1994)では、約7931種(亜種、変種を含む)を掲げている。種数が大きく食い違うのは帰化植物を含むためである。いずれにしても、種の数が多いほど、その植物相は多様性に富んでいる、あるいは単に豊かであると表現できる。日本とほぼ同緯度にあり、面積的にも似通った北アメリカ北東部の高等植物相は2835、ニュージーランドは1871の種からなるが、これらの地域と比べた場合、日本の植物相は多様性に富んでいるといえる。しかし、近年の低湿地などでの開発や山草業者の乱獲により、自生植物のおよそ3分の1が絶滅の危機にさらされている。そのうち、カミガモソウ、ナルトオウギ、タカノホシクサなど35種は、すでに絶滅したとみられる。

[大場秀章]

日本の植物相の起源

日本の植物相の起源とその形成過程についてはまだ不明の部分が多い。植物区系でみると、南北に長い日本列島を旧熱帯区系界と全北区系界の境界が横断している(区系とは、その起源と成立の歴史を異にしているとの仮定に基づいて設定される概念である)。琉球(りゅうきゅう)諸島、小笠原(おがさわら)諸島、南鳥島(マーカス島)は旧熱帯区系界に属し、前二者は東南アジア区系区に、後者はメラネシア・ポリネシア区系区に分類される。これらの地域を除く日本の全域は全北区系界に入るが、異なる三つの区系区が水平・垂直的に重層している。すなわち、各地の高山帯は極地・高山区系区、北海道北東部は東シベリア区系区、それ以外の大部分は日華区系区に属する。日本において、チシマアマナやヒゲハリスゲなど、極地に類縁関係のある植物がみられるのは、過去の氷期に南下した極地の植物が高山帯に残存しているためである。東シベリア区系区に分類される北海道北東部の植生はタイガに比することができ、それを構成する種には樺太(からふと)(サハリン)や沿海州と共通のものが多い。九州、四国、本州、北海道(北東部を除く)の植物相は、多少とも地方的な特色を有するものの、基本的な構成において共通していると考えられ、全体として日華区系区に含められる。日本の植物相が多様な理由の一つは、複数の起源の異なる植物相が重層しえた日本の地理的位置、地形に由来するためである。

[大場秀章]

日華区系区

日華区系区は比較的起源の古い植物を数多く含んでいる。この区系区内には10の固有な科があり、そのなかには、カツラ科のような被子植物としては特異な無道管植物が含まれる。さらに、イワユキノシタ属、ギンバイソウ属、クサアジサイ属、チャボツメレンゲ属、アオキ属など多数の固有属がある。一方、日華区系区に産するカヤ、サンカヨウ、ツバメオモトなど350以上の属は、北アメリカにも分布するものである。日華区系区に固有な科のうち、コウヤマキ科とシラネアオイ科は日本特産である。さらに日本の固有属としては、オサバグサ、ホツツジ、クサヤツデ、オゼソウなど22属がある。日本の固有科・属はいずれも遺存的性格が強く、日本は日華区系区の植物相の起源の地というよりは、島という特殊な環境にあって相対的に起源の古い種を温存してきたと考えられる。

日本では、さらに地方ごとの特色に基づいて地方的な植物区系の区分が試みられている。一例をあげれば、ハイイヌガヤ、トガクシショウマ、ユキツバキ、ケハギなどは日本海側の多雪地帯に分布する種で、このような種の存在によって日本海区という区系が設けられている。日本の地方的な区系の多くは気候的な特性を反映したものである。地方的な固有種、変種にはケハギやハイイヌガヤのように環境に適応して新たに誕生したと推定されるもの(新固有という)もある。

[大場秀章]

気候変動と植物相の多様化

過去の気候変動に伴い、日本をはじめ世界各地において植物相の北上、南下などの移動、分散、隔離の現象がおこった。この過程で絶滅に追い込まれた種もあるが、一方では環境の激変に適応した新しい種の形成が行われた。ヨーロッパでは、第四紀の氷期における植物相の南下がアルプス山脈によって阻まれたため、アルプス以北では、それまでに発展を遂げた植物相は壊滅的な打撃を被ることとなった。これに対して、日本や北アメリカ東部では、山地が氷期における植物相の南下の妨げとはならず、また、複雑な地形が局所的な植物の避寒場所ともなったため、植物相の全滅は回避することができた。これが、日本の植物相がヨーロッパの同緯度地域と比べものにならないほどの多様性をもつに至ったゆえんである。

日本は島国であるが、植物相が多様性をもつのは、大陸から北方系ばかりでなく南方系の新しい植物が渡来し、それらが定着、あるいは固有植物へと進化したためと推定される。南方系の植物の渡来の過程は、以下のように推定される。(1)間氷期における大陸では、南方系の植物相が北方へ向けて分布を拡大するが、海面上昇のため、日本のような島への移動は容易ではない。(2)氷期になると、これらの植物相はふたたび南方へ退却するが、このとき、氷期の海面低下に伴う属島の大陸への連繋(れんけい)が生じ、日本などの島へも大陸の植物の移動が行われる。以上のような経過を経て、日華区系区を特徴づける種の一部が日本に渡来したと考えられるわけである。つまり、間氷期の北上と氷期の南下、およびそれらに伴う分断や隔離が、日本列島内におけるローカルな固有種や固有変異の形成をも促進したと考えられる。上述の過程によって、冷温帯に起源をもつ伊豆諸島や屋久(やく)島高地に産する固有種の形成が説明できる。

[大場秀章]

植物相の形成と散布

植物の種子、果実などの散布体は、海流や風、あるいは鳥などの動物によって運ばれるものが多い。小笠原諸島の最南端に位置する南硫黄(みなみいおう)島の山頂には、他の小笠原の島々には分布しない本土との共通種(ガクアジサイ、オニヒカゲワラビなど)があるが、これらは、風によって運ばれた散布体が定着したものと考えられる。こうした散布体は、温度、水分、土壌などの環境条件が適せば発芽、定着する。また、海に囲まれ、雨に恵まれた島国である日本では、とくに温度の勾配(こうばい)が種の分布範囲の決定に大きく関係している。たとえば、年最低気温が平均零下3.5℃の等温線は、本州南岸線(ハマオモト線)とよばれ、この線を分布の北限とする植物に、ナチシダ、ハマオモト、イヌガシ、ウバメガシなどがある。また、暖温帯林は、この線を越え、最寒月の平均気温が0℃の等温線まで北上し、ここを北限とする。植物が「気候を読む物差し」といわれるのは、このような等温線を分布の北限や南限とする種が多いためである。

一方、生態学的な立場からは、飽和状態にある植物相のなかに、新参の種が定着できる可能性は低いといわれている。つまり、気候変動や火山の誕生などによる植物相の攪乱(かくらん)や空白地帯の出現といった植物相の不飽和状態が生まれて、初めて新参の種が定着できるというわけである。たとえば、小笠原諸島の新しい火山島である南硫黄島は、起源の古い父島や母島とは異なり、いまだ植物相が生態的な飽和状態には達していないため、今後も新たな種が分布する可能性があると考えられる。

[大場秀章]

二次的種分化

遺存的な種の一部は、染色体数の倍化のほか、さらに他の近縁種と交雑して、その遺伝的な適応力を増したり変化させたりして繁栄している。全般的な傾向としては、極地や高地の植物ほど倍数化が進んでいるといわれている。日本でも、ノガリヤス、エンレイソウ、トリカブト、キクなどといった多くの属で、このような倍数化と雑種形成による種分化が確かめられている。染色体数の倍数化や雑種形成による新しい種の形成を「二次的種分化」とよぶが、こうした種の形成が、日本の植物相をいっそう複雑多様なものとしていくわけである。

[大場秀章]

動物相

日本列島はアジア大陸の東縁に、北緯20度から45度にわたって南北に連なり、生態的条件ならびに地史が複雑なため、動物相(ファウナfauna)は比較的多様で、列島の中部と北部を占める地域は旧北区に、南部は東洋区に属する。両区の境界は、両生類、爬虫(はちゅう)類、哺乳(ほにゅう)類などでは七島灘(なだ)付近(渡瀬線(わたせせん))にあるとみなされるが、昆虫のチョウ類では大隅(おおすみ)半島と種子島(たねがしま)の間(三宅線(みやけせん))、鳥類では琉球(りゅうきゅう)諸島と先島(さきしま)諸島の間(蜂須賀線(はちすかせん))にあるといわれ、一致した見解がない。これは、日本の陸生動物に、海を越えて移動する能力が低く地史の影響が強いもの(陸生哺乳類、両生類など)と、移動力が強く海流や風の影響が強いもの(鳥類、飛翔(ひしょう)する昆虫など)とがあり、進化速度も分類群によって異なるためと考えられる。

[今泉吉典]

東洋区に属する地域の動物

渡瀬線以南の南西諸島には固有属や固有亜属に属するものが多い。哺乳類のアマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、イリオモテヤマネコ、鳥類のノグチゲラ、両生類のオットンガエル、ホルストガエルがこれにあたる。アマミノクロウサギとイリオモテヤマネコは新生代第三紀後期に東アジアから渡来した古い種と推定され、ルリカケスなどと同じく旧北区系と考えられる。固有種はさらに多く、哺乳類ではオリイジネズミ、リュウキュウイノシシ、イリオモテキクガシラコウモリ、鳥類ではルリカケス、ヤンバルクイナ、爬虫類ではクロイワトカゲモドキ、アオカナヘビ、キシノウエトカゲ、サキシマアオヘビ、ガラスヒバァ、ハブ、サキシマハブ、イワサキセダカヘビ、両生類ではナミエガエル、イシカワガエル、イボイモリ、シリケンイモリなどがある。このほか東洋区系のものに、哺乳類ではカグラコウモリ、クビワオオコウモリ、オナガジネズミ、鳥類ではカンムリワシ、オオクイナ、シロガシラ、ズアカアオバト、キンバト、爬虫類ではセマルハコガメ、キノボリトカゲ、ホオグロヤモリ、ヒャン、サキシマスジオ、メクラヘビ、両生類ではアイフィンガーガエル、ハナサキガエル、無脊椎(むせきつい)動物ではヤシガニ、アナジャコ、サソリ、サソリモドキ、ヨナクニサンガ、オオゴマダラ、ツマベニチョウ、コノハチョウなどがある。

小笠原(おがさわら)諸島には固有属のメグロ、オガサワラマシコ(絶滅)のほか、固有種のオガサワラオオコウモリ、オガサワラカラスバト(絶滅)、オガサワラガビチョウ(絶滅)などが分布する。

[今泉吉典]

旧北区に属する地域の動物

屋久(やく)島以北の日本はすべて旧北区に属するが、北海道の動物相は沿海州のものに酷似するので、ここを北海道地区、本州、四国、九州とその属島(佐渡島、隠岐(おき)諸島、壱岐(いき)、種子島、屋久島など)を本土地区として区別する。両地区の境界線がブレーキストン線である。対馬(つしま)の陸生哺乳類は約半数が本土系、ほかが朝鮮系であるから、ここを対馬地区とする。北海道地区には、ムクゲネズミ、エゾサンショウウオなど少数の固有種のほか、ヒメネズミ、トカゲ、カナヘビ、アオダイショウ、シマヘビ、ジムグリなどの本土系の日本固有種も生息する。しかし、ここの大多数の動物は沿海州系である。哺乳類ではエゾシカ、ヒグマ、キタキツネ、エゾオオカミ(絶滅)、クロテン、キタリス、シマリス、エゾモモンガ、エゾヤチネズミ、ヒメヤチネズミ、ユキウサギ、ナキウサギ、ヒメトガリネズミなど、鳥類ではシマアオジ、ノゴマ、クマゲラ、ヤマゲラ、ミユビゲラ、ミヤマカケス、エゾライチョウ、タンチョウ、シマフクロウ、オオワシなど、両生類ではキタサンショウウオ、エゾアカガエル、昆虫類ではウスバキチョウ、アサヒヒョウモンなどがそれで、本土に普通のイノシシ、カモシカ、ムササビ、ニホンザル、モグラ属、キジ、ヤマドリなどをみない。

本土地区には固有属としてヒミズ、ヤマネ(両属とも西ヨーロッパの中新世から近年発見された)、ヒメヒミズ、オオダイガハラサンショウウオなどを産するほか、固有種が多い。哺乳類ではカモシカ、ニホンオオカミ(絶滅)、ツキノワグマ、テン、イタチ、ニホンカワウソ(絶滅)、ニホンザル、ニホンリス、ホンドモモンガ、ムササビ、アズマモグラ、カワネズミ、ハタネズミ、スミスネズミ、カゲネズミ、アカネズミ、コキクガシラコウモリ、コテングコウモリなど、鳥類ではヤマドリ、アオゲラ、爬虫類ではシロマダラ、両生類ではイモリ、オオサンショウウオ、クロサンショウウオ、そのほか多数のサンショウウオ類、カジカガエル、モリアオガエル、タゴガエルなどが固有種である。朝鮮半島や中国と共通の種は、鳥類ではトキ、コウノトリ、オシドリ、アカゲラなどごく普通で、爬虫・両生類でもタカチホヘビ、ヒバカリ、ヤマカガシ、マムシ、ニホンアカガエル、トノサマガエル、アマガエル、ツチガエルなどをみる。しかし、哺乳類では少なく、家ネズミ、コウモリ類、カヤネズミなどがあるにすぎない。高山帯にはツンドラ系のライチョウ、タカネヒカゲなどが遺留分布する。ムカシトンボ、ガロアムシなどは古い時代の生き残りで「生きている化石」といわれる。また、外国から人為的に移入したものが野生化した「帰化動物」には、ヌートリア、マスクラット、チョウセンイタチ、コジュケイ、カササギ、ウシガエル、ソウギョ、アメリカザリガニなどがある。

対馬地区には本土系のヒミズ、ヒメネズミ、アカネズミ、ツシマテンなどと、朝鮮半島系のツシマヤマネコ、チョウセンイタチ、コジネズミ、クロアカコウモリ、キタタキ、アムールカナヘビ、スベトカゲ、アカマダラ、チョウセンヤマアカガエルなどを産する。しかし、ツシマジカ、クチバテングコウモリ、ツシマサンショウウオ、ツシマアカガエルなどの固有種もある。

なお、海生動物の分布は、日本近海の海流(暖流、寒流)の影響を受けて複雑であるが、一般に太平洋沿岸では金華山か銚子(ちょうし)沖付近(オットセイの回遊南限)、日本海沿岸では能登(のと)半島沖が南北両系種の分布境界とみなされている。日本固有のものとしては世界最大のタカアシガニが著名で、岩手県以南の50~200メートルの海底に生息する。相模(さがみ)湾などのラブカ、北海道以南各地沿岸のギンザメ、瀬戸内海のカブトガニ、和歌山県沿岸のオキナエビスなどは「生きている化石」として知られる。

[今泉吉典]

菌類相

日本の菌類相(ミコラmycora)を構成している菌類は、次のように区分される(本郷次雄「日本産ハラタケ目の地理的分布」の区分法による)。

(1)世界的広分布菌類 腐生菌が多いが、寄生菌も含まれる。分類的には、変形菌類のほか、卵菌類のミズカビ目、接合菌類のケカビ目、不完全菌類などのカビの仲間、子嚢(しのう)菌類のウドンコカビ目・マメザヤタケ目・チャワンタケ目、担子菌類のクロボキン目・サビキン目、およびキツネノコンニャク、スエヒロタケ、ナギナタタケ、アンズタケ、ハラタケ、ヒトヨタケ、イヌセンボンタケ、イタチタケ、ツチグリ、ホコリタケなどのキノコがある。

(2)北半球分布菌類 この仲間は比較的少数であり、ヌメリイグチ、ヤグラタケ、スギヒラタケ、タモギタケ、コガネタケ、クギタケなどがある。

(3)ヨーロッパ・アジア分布菌類 この仲間にはアミタケ、オウギタケ、ムレオオフウセンタケ、および温帯林のブナに生ずるサルノコシカケ類などが含まれる。

(4)北アメリカ・東アジア分布菌類 この仲間には亜寒帯針葉樹林のサルノコシカケ類(たとえばマツ属の樹幹に生ずるヒトクチタケ)や、オオキノボリイグチ、フサクギタケ、温帯のベニハナイグチ、キイロイグチ、アケボノアワタケ、セイタカイグチ、キリノミタケなどがある。

(5)東アジア分布菌類 この仲間にはアカヤマドリタケ、マツタケ、ツキヨタケ、コガネテングタケ、キハツタケなどがある。

(6)東南アジア分布菌類 この仲間にはカゴタケほか、温・暖帯針葉樹林のサルノコシカケ類などがある。広葉樹のコナラ属の樹木に寄生するサルノコシカケ科のキノコは、世界に17種があり、そのうち、日本には11種、東南アジアには5種がある。また、暖帯林に多いクロニガイグチ、ムラサキヤマドリタケ、カブラテングタケ、ヒメベニテングタケなどは、氷河期以後に常緑広葉樹のカシ類とともに南から北へと分布が広がったといわれている。

(7)亜熱帯・熱帯分布菌類 この仲間は琉球諸島、小笠原諸島などに多い。子嚢菌類ではカキノミタケ、担子菌類ではアラゲキクラゲ、シママンネンタケ、アミヒカリタケ、ヤコウタケ、ダイダイガサなどである。

(8)寒帯または高山帯分布菌類 日本には寒帯も高山帯もないが、これに属する菌類があるとも考えられる。しかし、現在のところほとんど未調査の状態である(厳密には、日本の中部高山は亜高山の低木帯であって亜寒帯に相当する)。

(9)日本特産菌類 現段階で特産と考えられる菌類には次のようなものがある。子嚢菌類ではタマカビ目のトラフタケキン(虎斑竹菌。ナリヒラタケに寄生)、担子菌類ではマツノコブビョウキン(サビキン目)、ヤブシメジ、ハエトリシメジ、ドクササコ、ナメコ、オニフスベなどである。また、ブナ帯のサルノコシカケ類にも特産種が多いと考えられる。

なお、特殊な菌類にニオウシメジがある。このキノコは、大小約1000個のキノコが直径約120センチメートル、高さ80センチメートルの一塊をなすもので、重さは80~110キログラムほどになる。ニオウシメジは、1970~1978年の間にアフリカの4か所から発見されたほか、1974~1985年の間に西表(いりおもて)島(沖縄県)をはじめ、沖縄諸島、熊本県、神奈川県、群馬県で発見されている。さらに、1986年に神奈川県で再発見されたものは、直径140センチメートル、重さ168キログラムであった。

日本列島は海に囲まれ、亜寒帯から熱帯に至るという恵まれた地理的・気候的条件をもつため、菌類相も多種多様であるが、その調査は、まだ十分とはいえない段階である。

[寺川博典]

自然災害

日本は災害の多い国といわれている。自然現象が災害の発生や拡大のおもな要因となっているものを「自然災害」という。

自然災害のうち、台風や集中豪雨に代表される気象に起因するものを「気象災害」、地震や火山に代表されるものを「地象災害」という。とくに地震は「震災」ともいう。冷水塊(れいすいかい)やエルニーニョ現象に代表される「海象」も水産業には大きな影響があるが、日本では異常気象との相互作用として注目されている。

[久保木光煕]

気象災害

気象災害はその誘因別、災害の時間スケジュールなどによって分類することができる。

(1)気象現象が直接の破壊力となるもの。台風、低気圧、前線などによる強風害、海難、豪雨・大雨による水害、季節風による豪雪、雪圧害、その他雷災、凍霜害など。災害は短時間でも破壊力が被害を受ける側の抵抗力を上回ったときに発生する。破壊力がとくに強くなくとも抵抗力が低下している場合には災害が発生することがある。その場合、一般には災害とはしない。一定の治山治水や耐震構造を前提としているのである。日本はなぜ災害が多いのか。第一に考えられるのは日本の地理的位置から冬季や夏季の季節風が強く、低気圧の往来が多く、かつ台風の通路に当たっていて、気象環境が厳しいという点。第二に地形が急峻(きゅうしゅん)で急流河川が多いこと。第三に地質構造が弱く、崩壊や土砂の流出が多い。第四に人口が稠密(ちゅうみつ)で災害の被害が予想以上に拡大する点である。

(2)気象災害が直接的な誘因だが、時間スケールが長期的で、積算的である場合。異常暖冬、長雨、冷害、干魃(かんばつ)など、いわゆる「異常気象」である。一般に過去30年間の平均値で示されるような気候値を平年値といっているが、天候の変動が平年値を中心に一定の範囲に収まっている間は問題は起こらない。しかし通常の変動幅から極端に逸脱し、1か月、2か月以上も似たような天候が続くと国民生活や産業に影響が出てくる。気象庁は、過去30年間、あるいはそれ以上にわたって観測された平均値に対して大きく偏った場合の天候を、異常気象と定義している。

30年に一度という基準は月平均気温の場合、平年値からの偏差が標準偏差の2倍を超えたとき、異常高温・低温としている。このような似通った天候の持続は大気大循環の偏りに由来しているが、その持続性は火山噴火や海面水温、雪氷面積の変化などの原因が取りざたされている。

エルニーニョ現象は太平洋赤道域の東部で海面水温が平年に比べて数度も上昇し、半年~1年半ほど続く現象で、数年に一度発生する。通常低海水温のこの海域の水温異常は、大気に影響する熱源を突如交換したことになり、世界中にさまざまな異常気象をもたらす。日本では暖冬・冷夏の公算が大きく、梅雨(つゆ)明けが遅い傾向がある。

(3)気象現象の間接作用が破壊力となるもの。塩風害、融雪洪水など。人間の不注意による火災も、強風や湿度の低下による乾燥が災害を大きくしている。

(4)人間活動の増大による自然環境、社会環境の変化によるもの。人間活動の増大によってさまざまな大気汚染(公害)、水質汚染がもたらされているが、もっとも今日的な問題は地球の温暖化である。温室効果ガスの現状認識は次のようである。大気中の二酸化炭素やメタンは温室効果ガスとよばれ、赤外線を吸収して地表の温度を上げる。世界の平均気温は過去100年間に0.6℃上昇し、この状況が続けば21世紀末には3℃上昇する。また昇温に伴い、極地方の氷がとけて、海水位が65センチメートル上昇する(1994年異常気象レポート、気象庁)。第二に注目されるのはオゾン層の破壊である。フロンなどの人造物質によるオゾン層の破壊は現在も進行しており、その顕著な例は南極のオゾンホールである。この地方のオゾン全量は1979~1992年の13年間で2分の1に減少しており、札幌、つくば、鹿児島、那覇(なは)などの日本国内の資料でもこの傾向は同じである。オゾンの減少による有害紫外線の増加が心配されている。

気候の変動の要因は大気自身のもつ変動性のほか、地球表面の70%を占める海洋、火山噴火によるエーロゾル(エアロゾル、大気中の微粒子)の増加、さらに太陽活動が関与しているが、今日、新たに人間活動による温室効果ガス、エーロゾルの増加、森林破壊などの影響が飛躍的に増大している。しかし人類をも含めた生物の存在に関わる問題だけに、1997年(平成9)12月に開かれた「地球温暖化防止京都会議」によって今後の気候変動の観測・監視、研究および情報提供に関する国際計画が推進されてきている。

[久保木光煕]

地象災害

日本およびその周辺は世界的にも地震や火山活動の非常に多い地域として知られている。これは太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北アメリカプレートがせめぎ合っている地域だからである。

(1)地震・津波の防災。地震はプレート境界で発生するものとプレート内部で発生するものがある。後者は1995年(平成7)の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)がその例で、帯状の地震活動の活発な所、地震帯で起っている。この地震帯に含まれながらも近年顕著な地震の発生がない所は、地震空白域として今後地震の起こる可能性が強く、監視を怠るわけにはいかない。1983年の日本海中部地震(地震規模マグニチュード7.7)、1993年の北海道南西沖地震(マグニチュード7.8)、1995年の兵庫県南部地震(マグニチュード7.3)の重大な災害を経験して広範な防災体制が進められた。現在、全国574地点に地震計、震度計が設置展開され、地震活動など総合監視システム(東海地震対策)、地震津波監視システム(地方中枢)として、データが自動処理されて監視に利用されている。また10か所の超音波式、76か所の水圧式津波観測施設から寄せられるデータは、気象衛星経由で処理され、約3分以内で津波予報として情報の伝達が行われている。

(2)南関東地域直下の地震の監視体制。1923年(大正12)の関東地震(マグニチュード7.9)の前例のある地域で、1992年から東海地域に準じて常時監視体制の充実が図られる。

(3)東海地震の予知。一般に地震の予知はむずかしい研究領域だが、東海地域に発生が予想されるマグニチュード8クラスの巨大地震に対してのみ監視体制と予知体制の研究が進められている。

(4)火山の監視。1974年、火山噴火予知連絡会が学識経験者や関係機関の専門家によって発足した。事務局は気象庁である。予知連絡会の検討結果に基づき、気象庁では活火山の定義を「概(おおむ)ね1万年以内に噴火した火山」、「現在噴気活動が認められる火山」とし、全国108の火山を活火山として選定している。とくに活動的な伊豆大島、浅間山、雲仙岳、阿蘇(あそ)山、桜島などについては地震計や傾斜計を設置して監視している。

災害防止をどうするか。日本は台風、集中豪雨、豪雪、異常気象、地震、津波、火山など自然災害を受けやすい国土条件がある。しかもその誘発の原因のなかには人間活動も加わって複雑になっている。なによりもまず災害の観測・監視体制の確立、予知・予測の防災情報の向上、その的確・迅速な情報伝達が重要になろう。

[久保木光煕]

開発と環境保全

開発方式の変遷

わが国における環境改変は農地の開発に始まる。弥生時代末期から古墳時代にかけて瀬戸内や近畿地方で農業用の溜池が築造され、大化改新以後の条里制によって農地開発はいっそう拡大した。条里制に基づく開発はおもに西日本で行われ、東日本の平野部では大河川の洪水対策が進む近世までは、ほとんど不可能であった。

資源採取を目的とした鉱産資源開発や森林伐採は地被の剥離(はくり)を伴う。これらの開発行為は他の災害(たとえば山地の崩壊)につながり、鉱産物の採取は地盤沈下を招いた。このような単一資源の開発の弊害を除くために多目的総合開発方式が考案された。これは元来、アメリカ合衆国のテネシー川流域開発公社(TVA)の事業がモデルとなっている。

[髙山茂美]

日本の国土開発

日本の総合開発は1950年(昭和25)制定の国土総合開発法に基づき、全国で22地域が特定地域開発計画の対象として指定を受けた。その多くは河川の流域が対象となり、多目的ダムを建設し、水力発電、灌漑(かんがい)、上水道、工業用水の供給、洪水統御を目的とした。その趣旨からも多目的ダムによる地域開発は流域の環境保全を考慮すべき性質のものであるが、開発の結果は必ずしも環境保全と整合してない面も多くみられた。たとえば1963年(昭和38)の天竜川の飯田市川路(かわじ)付近の水害はその下流側に築造された泰阜(やすおか)ダムの排水が計画とは異なって著しく上流まで波及して桑畑が浸水した例である。ダムの下流側では土砂の運搬が減少したために河水のエネルギーが下刻作用に利用されて河床が低下し、農業用水の取水口が相対的に浮き上がって取水不能となった例も各地に発生し、このために人工的に合口(ごうぐち)を作らなければならなくなった。河床低下は橋脚の浮き上がりも起こす。長野県上伊那郡の美和ダムは洪水制御を目的の一つとした多目的ダムであったが、ゲリラ性集中豪雨で放水時間を誤まり、下流側の農地に浸水被害を及ぼした。治水と利水が両立しない例である。

1960年(昭和35)に始まった所得倍増計画は太平洋ベルト地帯を中心とした工業生産を増大させ、農村から都市への人口移動が行われた結果、過密・過疎地域が生じた。この地域格差を解消する目的で新産業都市法促進法に基づく新産業都市が1967年までに15地区で指定された。また、工業整備特別地域促進法の制定により6地区が特別に指定された。これらの計画は1962年に制定された「全国総合開発計画」を具体化したもので拠点開発方式とよばれる。

1998年(平成10)3月に発表された五全総(全国総合開発計画)ではこれまでの全総と異なり、国土総合開発法を抜本的に見直し、国よりも地域が主体となり、住民や企業など多様な主体による「参加と連携」方式を掲げている。過去の全総で追認してきた大型開発事業を「いまさら、やめるとは言いがたい」という官僚的発想が根底にあり、中途半端なものになっているが、自然環境重視路線へと転換せざるをえなくなっているのは多少の進歩であろう。全総イコール開発という見方は依然根強いが、五全総で終わりという点は評価してよい。

わが国の国土は山地が多く、平地部のごく一部に人口が集中し、そのうち60%以上が東京、大阪、名古屋の三大都市圏内に居住している。都市の過密と農村の過疎は国民生活の快適さと安全を損ね、産業経済の発展を阻害した。これらの問題を解決するために1969年に「新全国総合開発計画」が制定され、各地域の交通網を設定して開発を進める方式を樹立した。しかし、1973年の第一次石油ショックのためにこの計画の見直しが迫られ、1977年に定住圏構想を中心とした三全総を制定した。この計画では自然的、社会的に200~300くらいの定住圏を設定して、地域開発やコミュニティの基礎的圏域としている。四全総は国際化、技術革新・情報化の進展や急速な産業構造の変化等に的確に対応するため、東京の一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を図ることを基本として、特定地域への人口集中や諸機能の過度の集中がない多極分散型国土の形成を目標として1987年6月に制定された。前述の五全総はこれを継承して国土構造を一極一軸型から四つの国土軸による多軸型国土の形成を提唱し、首都機能移転の具体化を積極的に検討するとしている。

[髙山茂美]

将来への課題

地域開発は、自然の可能性を人間の生活や地域の特性に合せた方法で引き出すべきである。大規模な都市や工業地域の開発などは環境アセスメント(環境事前評価)の結果を踏まえて行うことが望ましい。高度経済成長期(1960年から1970年代前半まで)のように自然界の適正なバランスを考えずに開発を進めることは「かけがえのない地球」を失う危険性がある。このスローガンのもとにストックホルムで行われた1972年の国連人間環境会議で決定した「人間環境宣言」は人類の永遠の課題として、環境保全に対する貴重な警鐘を打ち鳴らしたといえる。

われわれの周囲には、数多くの文化遺産が先人によって刻みこまれている。日本各地の歴史的環境、伝統的町並み、地場産業、文化財、伝統的行事、緑の保全なども自然環境とともに人間にとってかけがえのない生活環境である。これらは自然条件、社会環境、歴史的伝統とともにその地域の独特の風土を形成するものであって、われわれはそれぞれの環境保全を進め、平和にして健康・安全・快適な社会を創出し、世界の平和に貢献するように努める必要がある。

[髙山茂美]

住民・言語

人口

日本の人口は、縄文時代以来幾度かの増加期と停滞期のサイクルを繰り返してきたが、江戸時代後期には3000万人前後でほぼ停滞していたと考えられる。しかし明治以降の産業化とともに日本人口は新たな増加局面に入り、1891年(明治24)に4000万、1912年(明治45)には5000万を突破した。そこから倍増して1億に達したのは55年後の1967年(昭和42)であり、この間の年平均増加率は1.26%という高率である。しかし1970年代後半以降の出生率低下により、人口増加率は低下し、しだいにゼロに近づいている。

2000年(平成12)国勢調査による日本の総人口は1億2692万5843人であり、1995~2000年の年平均増加率は1.1%であった。国立社会保障・人口問題研究所の『日本の将来推計人口』(平成14年1月推計)によると、日本の人口は2006年の1億2774万人をピークに、以後減少に転じると予想される。

死亡率は短期的な上下動を伴いながらも一貫して低下を続けており、これが20世紀なかばをピークとする人口増加の主要因となった。平均寿命(その年の年齢別死亡率が不変と仮定した場合の平均生存年数)は、1920年代前半の男子42.1、女子43.2から、2000年には男子77.72、女子84.60と男子で約35年、女子では約40年延びた。現在の日本の死亡率は、世界でもっとも低い水準を示している(2000年の数値は『平成12年完全生命表』による)。

一方出生率は、1930年代に一時低下の兆しをみせたがその後反騰し、とくに1947~1949年の第二次世界大戦後のベビーブームは「団塊の世代」とよばれる大出生集団を生じた。合計特殊出生率(その年の女子の年齢別出生率が不変でかつ出産年齢女子が死亡しないと仮定した場合の平均出生児数)でみても、ベビーブーム期には4.3~4.5という高率を記録したが、1950年代には急低下して2.0前後の水準となった。その後、丙午(ひのえうま)の年(1966年)の1.58を除けば、1970年代前半までの合計出生率は2.0~2.1で推移していた。しかし1975年以降ふたたび低下し、増減はあるものの2002年には1.32と史上最低記録を更新している。

出生性比のかたよりと出産年齢女子の死亡のため、合計出生率が2.0では人口の維持に不足であり、現在の死亡率では2.08が人口を維持できるぎりぎりの水準(人口置換水準)とされる。わが国の合計出生率は、1970年代なかば以降、この水準を大幅に下回る「超低出生率」の状態が続いている。その結果、将来の人口減少は避けられず、先述のように2010年より以前に人口減少が始まる公算が強い。

超低出生率のもうひとつの帰結は、急速な人口高齢化である。65歳以上人口は2000年(国勢調査)に約2200万人で総人口の17.3%にあたり、15歳未満の年少人口(1847万人)を上回っている。前述の将来推計人口によると、65歳以上人口は2006年に2617万人で総人口の20%を突破し、2033年には3482万人で30%を突破するものと予想される。このような急速な高齢化は、年金・雇用・医療・介護といった各種制度に深刻な影響を及ぼすであろう。

18世紀の江戸は世界でも有数の大都市だったとされるが、かりに人口が100万を超えていたとしても全国人口の3%程度であり、他の都市をあわせても農業社会が養いうる都市人口の割合は10%に満たなかっただろう。しかし産業化は、農業から工業へ生産の比重が移る過程であり、必然的に都市への人口の大移動を伴う。全国人口に市部が占める割合は、1920年(大正9)には18.0%、1940年(昭和15)には37.7%に達していた。

その後、戦争による混乱で都市化のプロセスは一時後退したものの、戦後の高度成長期にふたたび急速に進行し、1970年には市部人口が72.1%を占めるに至った。この時期、とくに東京・大阪・名古屋を中心とする三大都市圏への人口集積が進んだ。オイル・ショック(1973)以降は、大阪圏・名古屋圏への人口流入が鈍化する一方、東京圏への人口集積が続いて現在に至っている。東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県が全国人口に占める割合は、1970年にすでに23.0%に達していたが、その後も増加して2000年には26.3%となっている。

全国人口はまだかろうじて増加を続けているが、地域によってはすでに人口減少が始まっており、1995~2000年の間に人口が減少した都道府県の数は23であった。国立社会保障・人口問題研究所の『都道府県の将来推計人口』(平成14年3月推計)によると2005~2010年には36、2015~2020年には45と、人口減少県は今後着実に増えると予想される。このなかで埼玉・千葉・神奈川の3県は他より高い増加率を維持するため、1都3県が全国に占める割合は2030年に28.5%と、さらに増加するとされる。

法務省によると、2001年末における外国人登録者数は177万8462人(182か国)で、総人口の1.4%にあたる。外国人人口の割合は1950年代から1980年代前半までは0.6~0.7%で推移していたが、バブル経済期の1980年代後半から急増し1%を超えるに至った。

国籍別で最大なのは韓国・朝鮮籍の63万2405人で、登録外国人の35.6%に当たるが1991年末(約69万人)以降は減少している。その多くは戦前から日本に住み、1952年の対日講和条約発効によって日本国籍から韓国・朝鮮籍に変わった人々とその子孫である。ついで多いのは中国籍の38万1225人(21.4%)で、やはり1952年に日本国籍から変わった人々とその子孫を含む。これに対し、1980年代末以降急増したのはブラジル人で、26万5962人(15.0%)である。ブラジルをはじめ南米からの入国者の急増は、1989年の入管法改正で日系人の入国・就労が容易になったことによる。このほか、フィリピン(8.8%)、ペルー(2.8%)、アメリカ(2.6%)、その他(13.8%)となっている。

バブル経済期には年間3万人以上の入国超過を記録した外国人の流入も、1993~1994年には一転して約6000人の出国超過となり、1994~1995年にはほとんどゼロになり、1995~1996年にはふたたび2万人の入国超過を記録するなど、国際人口移動の情勢はめまぐるしく変化している。今後も日本国内および近隣諸国の経済状態と国際関係の動向によっては、国際人口移動がまったく新たな局面を迎える可能性もあり、予断を許さない。

[鈴木 透]

言語

日本語が唯一の公用語として使用され、その話者の人口は1億2000万人を超え、世界のなかでも屈指の多数である。しかし対外的には交流が少なく、近時は外国人の日本語学習熱もようやく高まったが、国際的勢力は弱小である。歴史上外国との接触が少なかったのが原因であろう。日本語はウラル・アルタイ語族の一つと説かれてきたが、近時は反論が多く、南方語またはチベット・インドの諸語との関係、さらには南方系言語のうえに北方系言語が重なったなどの諸説があるが、いまだ定説を得ない。地域的に隣接する朝鮮語、アイヌ語などとは、かならずしも同系の証明が成立していない。日本語の方言は琉球(りゅうきゅう)方言と本土方言とに大きく二分され、本土方言はさらに東部・西部・九州の三大方言に分かれるが、東京方言を中心とした「共通語」が標準となっている。「共通語」の母音は、a,i,u,e,oの5種で、開音節を中心とする音韻体系をもち、子音にはk,g,s,ʃ,z,ʒ,t,tʃ,ts,d,dʒ,dz,n,h,Φ,b,p,m,r,j,wがあり、有声音・無声音の対立はあるが、有気音・無気音の対立はない。文法は「主語―目的語―述語」の構文を主とし、実体概念を表す名詞・動詞・形容詞などの下に、関係を表す助動詞・助詞がつき、膠着語(こうちゃくご)の一つとされる。語尾変化は、動詞、形容詞(・形容動詞)および助動詞に存し、名詞、副詞などには存しない。単数・複数、性、格などによる語形変化は存せず、接尾語の添加などによって表す場合があるにすぎない。過去・現在・未来・推量などは、主として助動詞によって表し、格関係・条件関係・強調・感動などはおもに助詞によって表す。

日本語の歴史は、5世紀以来の文献と、若干の口承(こうしょう)文芸などによって知られる。8世紀には8母音が区別されていたとされる(近年異説がある)が、9世紀以後、5母音に減じて現在に至っている。文法史的にみると、16世紀と17世紀との間に大きな変化があり、「古代語」と「近代語」とに二分される。活用は古く動詞に9種、形容詞に2種あったが、中世以後しだいに減じて、現代では動詞5種、形容詞1種となった。そのほか、助動詞も語形・活用が大きく変わった。基本的な名詞・動詞・形容詞などは、語彙(ごい)の変化が少ないが、副詞・接続詞・助詞などは、語形や用法に歴史的変化が大きい。また、中国から古代以来大きな文化的影響を受け、多数の中国語語彙を漢語として輸入した。そして文字も中国製の漢字を受け入れ、その中国字音を日本的に変容させて使用したが、さらに漢字について日本語独特の読み方(和訓)を定着させ、そのうえ、漢字の表音的用法に基づいて、平仮名・片仮名という日本独特の文字を創案した。ローマ字は16世紀に初めて渡来したが、19世紀中葉以後、欧米文化の摂取とともに、英語、ドイツ語、フランス語などの外来語が多数輸入された。しかし音韻体系、文法体系の基幹はほとんど変化しないで現在に至っている。

[築島 裕]

歴史

日本史における「時代区分」の歴史と時代区分

時代区分とは、歴史の流れを一定の基準によって区分することであり、研究者・歴史家の思想(歴史認識の方法)と深く関連する。いかなる時代区分によって歴史を研究し叙述するかは、史学史の展開を特徴づけるメルクマールでもある。

[佐藤和彦]

「時代区分」の歴史

日本の史学史上、一貫した史観と個性をもった史書が現れるのは、中世に入ってからである。

藤原氏の栄華を叙述した『大鏡(おおかがみ)』は、神代より藤原道長(みちなが)までの歴史を、(1)皇極(こうぎょく)天皇まで、(2)孝徳(こうとく)天皇から仁明(にんみょう)天皇まで、(3)文徳(もんとく)天皇以降、の3期に区分している。この区分は、藤原氏の栄華の発生と発展の要因を、外戚(がいせき)関係のあり方に求め、それを基準としたものである。

保元(ほうげん)の乱をもって、貴族社会から武家社会への転換が始まり、その変化を不可避的なものであるとする慈円(じえん)の『愚管抄(ぐかんしょう)』は、歴史の推移を「道理」の展開としてとらえている。その「道理」は、天皇家と藤原摂関(せっかん)家との関係のあり方に求められた。慈円は神代より後鳥羽(ごとば)天皇までの歴史を、(1)宇多(うだ)天皇まで(上古)、(2)後三条(ごさんじょう)天皇まで(中古)、(3)後鳥羽天皇まで(末代)、と3期に区分し、上古における天皇親政、中古の摂関政治に続く末代に至って、もろもろの道理が錯綜(さくそう)し、戦乱が継起していわゆる末世となり、この時期に武家の進出が決定的となったと説いている。この時代区分の根底には、摂関家存続についての歴史的意味の問いかけがあり、「道理」の発現が時代区分の基準であった。このころ、王朝貴族をとらえていた「末世」「末法」思想が、慈円をも深くとらえていたのである。

14世紀の内乱のさなかに叙述された北畠親房(きたばたけちかふさ)の『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』は、日本の歴史を神代と人皇の代とに大きく二つに区分し、さらに、人皇の代を、(1)神武(じんむ)天皇より陽成(ようぜい)天皇まで(上古)、(2)光孝(こうこう)天皇より白河(しらかわ)天皇まで(中古)、(3)白河上皇の院政以降(近代)、とに3区分する。親房は、仏教のみならず儒教(じゅきょう)・神道(しんとう)を重視し、不徳の君が出現するとその皇統が断絶し、傍系のうちから有徳の者が帝位につくと述べている。親房は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の神慮が日本の歴史を貫徹していること、皇位継承が、継承者の徳・不徳によって左右され決定されること、この二要因を時代区分の基準とした。摂関政治が天照大神の神慮にかなう政道であるとの見解は、慈円の場合と同一である。ただし、慈円が武士の登場を歴史的必然であるととらえたのに対し、親房は、武士の台頭を乱世の原因ととらえ、あるべき政道の実現が断絶したためであると説く。武士の登場に対する歴史的評価は正反対である。徳・不徳のあり方が皇位継承と深くかかわるとの考え方は、戦乱に次ぐ戦乱が人々の生活を混乱させ、治国安民(ちこくあんみん)が人々の要求であり理想であった内乱期の思想として重要である。

近世に入ると、大義名分(たいぎめいぶん)論・勧善懲悪の儒教史観を特徴とする林家(りんけ)の歴史学に対抗して、18世紀の前半、合理性と実証性とを重視する史家新井白石(あらいはくせき)が現れた。『藩翰譜(はんかんぷ)』『古史通(こしつう)』などに白石の実証性と合理性とをみることができる。「本朝天下ノ大勢九変シテ、武家ノ代トナリ、武家ノ代、又五変シテ当代ニ及ブ」と説く『読史余論(とくしよろん)』は、貴族政治の衰退と武家政権の発展とを、独自の時代区分によって活写している。鎌倉時代から南北朝時代に、天皇・貴族の政権が武家の政権へと変化する様相を鮮明に描き出した白石の歴史認識は、史実の合理的解釈と、時代区分にあたっての易姓(えきせい)革命論とを特徴とする。

荻生徂徠(おぎゅうそらい)から経世済民(けいせいさいみん)の学を継承した太宰春台(だざいしゅんだい)は、日本史の流れを、(1)郡県制から国司(こくし)・守護(しゅご)併置の時代、(2)守護支配の展開する時代(自然の封建制)、(3)戦国乱世から徳川幕府の時代(真の封建制)と3区分する。春台は、郡県制から封建制へという制度の変化を基準にして時代を区分している。

19世紀に入ると、幕府の衰退、社会不安、対外関係の緊張などを反映して、伊達千広(だてちひろ)『大勢三転考(たいせいさんてんこう)』などの歴史思想が生み出された。『大勢三転考』は、「皇国の有状、大に変る事三たび」と述べて、神武天皇より江戸時代に至るまでの日本の歴史を3区分している。(1)「上つ代」は、国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)に代表される「骨の代」(かばねの世)であり、国務はかばねと領土とを世襲する各氏族の長によって分担されていた。(2)「中つ代」は、大化改新を起点として始まる「職(しき)の代」(つかさの世)であり、天皇から官職を授けられた者によって国家が統治された時代である。「職の代」は、摂関時代を最盛期として平氏政権に至る。(3)「下つ代」は、源頼朝(よりとも)の守護・地頭(じとう)の全国設置によって始まる「名の代」(みょうの世)である。大名・小名が国政を担当した時代であり、戦国争乱を平定した徳川幕府に至って全盛期を迎えた、という。「上つ代」から「中つ代」の変化が「上の御心より」生じたものであるのに比して、「中つ代」から「下つ代」の変化は「下より」生起したものと論じ、この変化をもっとも重視している。平清盛(きよもり)の時代を論じて、「これぞ職の代の極みにして、名の代に移る時なりけり」と述べているように、その最盛期のなかに次代への変化の芽が生まれ始めているとの認識が、千広の歴史観の特徴である。彼の時代区分は、政治形態および社会制度の変化を基準とするもので、幕末の変動期に紀州藩政に携わった千広の歴史観が、ここに集約されている。

明治維新ののち、政府はフランス民権論の影響の強い在野の啓蒙(けいもう)史学に対抗するため、ランケ学派のリースを招聘(しょうへい)し、帝国大学文科大学に史学科を創設した。このため、ドイツ流の実証主義史学が歴史学界の基調となった。

しかし、日本史学の研究は、天皇・貴族・将軍などの支配者層を中心としたものが盛んであり、時代区分も、支配者の交替を基準として、王朝時代(公家(くげ)時代)と武家時代とに分ける2区分法や、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、江戸時代など、政権の所在地による区分がもっぱら行われていた。

20世紀に入ると、ヨーロッパ史学の影響を受けた福田徳三(とくぞう)、内田銀蔵(ぎんぞう)、原勝郎(かつろう)などによって、政治史、法制史、経済史の分野が開拓され、古代、中世、近代という3分法が採用されるようになった。1920年代から1930年代にかけての社会経済史学と唯物史観にたつ科学的な歴史学の結合と発展は、経済・政治・文化が構造的に関連しあう社会構成の特質をもって時代区分の基準とすべきであるとし、原始社会、古代社会、中世社会、近代社会という4区分法を提唱した。この4区分法は、第二次世界大戦後の歴史学界でもっとも有力な学説として定着し、今日においては歴史教育の分野においても、日本史の時代概念として採用されている。

[佐藤和彦]

時代区分

(1)原始社会

数万年前の旧石器時代から始まる日本の社会は、縄文文化(じょうもんぶんか)を伴う新石器時代を経て、紀元前3世紀ごろには弥生文化(やよいぶんか)へと発展した。石器時代の社会は貧富の差がほとんどなく、共同労働と労働用具の共有を特徴としていた。大形石棒(せきぼう)や土偶(どぐう)などの遺物は呪術(じゅじゅつ)的世界の表象であり、人々は食料を求めて移住生活を続けていたと推定される。水田農業と金属器を伴う弥生文化は、中国・朝鮮の文化の影響を受けて生産力を発展させ、集落が各地に形成されるようになった。農業社会の成立過程は私有財産と身分・階級を発生させ、1世紀の後半には100余国の小国が分立し、漢王朝に朝貢するに至った。『魏志(ぎし)』東夷伝倭人(とういでんわじん)条によれば、3世紀には女王卑弥呼(ひみこ)の邪馬台国(やまたいこく)が勢力を強化し、30余の小国を連合させたという。邪馬台国には厳しい身分秩序があり、中国王朝との交渉が国家公権の維持に必要であった。

(2)古代社会

4世紀には畿内(きない)を中心とする大和(やまと)朝廷の支配体制が強化され、国家の統一が進んだ。世襲制を確立した大王(おおきみ)(天皇)が君臨し、農具と武具の独占を通じて、族長が土地と人民を支配した。族長は朝廷から姓(かばね)を与えられて貴族となり、氏人(うじびと)と隷属民を率いて朝廷に仕えた。屯倉(みやけ)・田荘(たどころ)とよばれる大土地を所有した大王は、耕作民として部民(べみん)を所有した。7世紀の政治改革によって皇室を中心とする支配階級の結集が図られ、支配階級は唐の制度を模倣した律令(りつりょう)制度を支配の基本体制とした。人民は、公民(良)と奴婢(ぬひ)(賤(せん))とに分けられた。班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)によって一定の土地を与えられた公民は、租(そ)・庸(よう)・調(ちょう)のほかに、兵役・雑役(強制労働)を負担した。それは特殊な奴隷制社会であった。8世紀末から9世紀にかけて、律令国家の基盤であった班田制が崩れ、貴族・寺社の私的大土地所有(荘園(しょうえん))が発達した。10世紀以降、荘園・公領の耕作を請け負った農民上層(田堵(たと)、のちに有力名主(みょうしゅ)へ発展)がしだいに土地の耕作権をもつようになり、自立した経営を営み始めた。そして耕地と経営を守るために武装化した有力名主や、郡司(ぐんじ)・在庁官人(ざいちょうかんじん)などのなかから武士が発生する。彼らは、近隣の武士、さらには中央貴族・寺社勢力との対立抗争を通じて勢力を伸張させ、古代社会を克服し、歴史の前面に登場した。

(3)中世社会

中世社会を前期封建社会と後期封建社会に分ける。

(a)前期封建社会 古代末期の内乱の結果、12世紀末に武士階級による初めての政権(鎌倉幕府)が成立した。中央貴族・寺社勢力は、依然として勢力を保持していたが、鎌倉幕府の滅亡、建武(けんむ)政府の成立と崩壊を経て展開した14世紀の内乱の過程で、古代的諸勢力は完全に没落し、武士階級による支配が決定的となった(室町幕府)。14~15世紀には、各地の荘園・公領において、単婚家族労働によって農業生産を営む小農民(農奴)が広範に成長した。畿内および周辺では、宮座・村堂を媒介として農民結集が図られ、有力農民の指導によって惣村(そうそん)が形成された。惣村は共有財産をもち、自検断権(じけんだんけん)を行使して、自治的に村政を運営した。寄合(よりあい)を中心とする農民結集は、抵抗の砦(とりで)でもあった。内乱の過程で、荘園制的支配の根幹であった職(しき)の体系が崩れ、各地に守護や国人(こくじん)領主による支配領域が生まれた。

農業生産力の発展を基盤とする分業・流通の展開は、農村と地方都市とを結び付け、民衆蜂起(ほうき)(土一揆(つちいっき))の条件をつくりだした。一味神水(いちみしんすい)と起請(きしょう)によって結集力を強めた。土一揆の頻発は室町幕府の支配体制に打撃を与え、体制内矛盾を激化させた。応仁(おうにん)の乱以降16世紀にかけて、武士相互の戦闘が日常化する。戦国争乱のなかで、国人領主・土豪地侍(どごうじざむらい)が新しい支配階級へと成長し、戦国大名とよばれるに至った。下剋上(げこくじょう)の社会を生き抜くために、彼らは独自の法をもち、強大な軍事集団(家臣団)を編成し、領内のあらゆる人々を支配する大名領国を形成・展開した。戦国争乱の最終段階に至って、兵農分離を基本政策として、検地(けんち)・刀狩(かたながり)を強行して統一政権の完成を目ざす織豊(しょくほう)政権が登場した。

なお近年、農業民を中心にとらえられていた従来の中世社会観に対し、遍歴し、交易に従事する非農業民(漁民、山民、芸能民、商工業民)に視点を据えて中世社会の歴史を把握すべきであるとの学説が発表され、多大の影響を与えつつある。中世社会は、多元性、分裂性を特徴とし、多様な価値観の存在する社会であり、さまざまな職能集団が活躍したとする所論や、南北朝内乱期に未開社会から文明社会への分水嶺(れい)的位置を与える見解もある。

(b)後期封建社会 織豊政権が基調とした兵農分離の政策は、17世紀初頭に成立した江戸幕府に引き継がれた。幕府は、大名の改易(かいえき)、減・加封を繰り返して家臣団所領の再編成を行い、武家諸法度(ぶけしょはっと)を発布し、参勤交代(さんきんこうたい)の制度化によって統制力を強めた。さらに、外国貿易の管理と統制のために鎖国政策を実施した。

幕藩体制の経済的基礎は自給自足的経済の農村にあった。農業生産から離脱した武士階級は、農業生産の担い手である百姓(小農)から生産物の過半を年貢として収奪した。農民は田畑永代売買禁止令、分地制限令などによって、田畑の売買・質入れを原則的に禁止され、土地に緊縛され、死なぬよう生かさぬようにと位置づけられて、年貢生産にのみ専心させられることとなった。

武士階級は三都(江戸、大坂、京都)や城下町に住み、農民から収奪した年貢米とその換金によって生活した。三都や諸大名の城下町に住んだ商人は、年貢米の販売や必要物資の調達など、武士階級の経済的要求を満たした。

自給的色彩の強い農村社会を基盤とした幕藩制社会も、17世紀後半以降は貨幣流通、商品流通の農村への浸透によってしだいに変質する。18世紀初頭には、農具の改良により農産物が増大し、19世紀の20年代には商品作物栽培が全国化して、富裕農民の土地集積と地主化がみられるようになる。農民層分解が進み、農村工業が展開するなかで、問屋制家内工業やマニュファクチュアなどの資本制生産関係が成立する。

貨幣経済の発展は、領主階級にも影響を与えずにはおかなかった。支出の増大により財政の窮乏化した幕藩領主は、年貢の増徴を図るに至った。しかし過酷な年貢収奪に反対する百姓一揆(惣百姓一揆→全藩一揆)が頻発し、都市では町人層を主体とする打毀(うちこわし)が続発した。封建支配を根底から揺り動かす世直しの民衆運動が展開したのである。19世紀には幕府や諸藩において財政の立て直しを基調とする諸政策が進められたが、効果はほとんどなかった。

欧米列強のアジア進出は、日本にも深刻な事態を引き起こした。幕府による開国を契機として、全国各地に尊皇壤夷(そんのうじょうい)の風潮が高まり、討幕運動が激化するという、内乱状況のなかで、1867年(慶応3)江戸幕府は崩壊した。

(4)近代社会

明治政府は、1869年の版籍奉還、1871年の廃藩置県、1873年の地租改正などの諸政策を進めることによって、幕藩体制支配を払拭(ふっしょく)した。そして、欧米先進国の法律・制度・文化などを積極的に取り入れて、近代的な機構を整備していった。国会開設と憲法を求める自由民権運動は、1889年の大日本帝国憲法の発布、1890年の国会開設となって結実した。

政府の富国強兵と殖産興業などの諸政策は、1890年代から1910年代にかけて資本主義を急速に発達させることとなり、この過程で機械制工場生産が確立した。朝鮮・中国における市場獲得の要求が、日清(にっしん)・日露の戦争を生起させた。日本資本主義の特徴である低賃金と長時間労働は、日本資本主義が農村における半封建的な寄生地主制のうえに構築されていたことと深くかかわっている。欧米資本主義に対抗した日本資本主義は、1910年代の第一次世界大戦以降、独占資本主義(帝国主義)として独自の展開を遂げたが、1945年の第二次世界大戦の敗戦によって崩壊した。敗戦後の農地改革、財閥解体、なかんずく日本国憲法の公布(1946年11月)以降を現代社会の始期とすることができよう。

[佐藤和彦]

日本人はどのように歴史を意識し、認識してきたか

日本人の歴史意識もしくは歴史認識を探ることは、日本人の時間に対する観念や世界観、ひいては社会意識・人生観などを解明することにつながる。

歴史意識・歴史認識が時代や地域によって異なることはもちろんであるが、それを意識または認識する主体が支配者であるか、被支配者であるかによっても変わる。これまでは、歴史書を中心に分析が行われてきたため、被支配者のそれについてはほとんど光があてられてこなかった。そこで、以下、古代、中世、近世、近・現代と時代別に民衆の歴史意識・歴史認識を含めて、総体として日本人がいかに歴史を認識してきたかを明らかにし、意識の面から日本史の再構築を試みることとする。これは、人間の意識が社会によっていかに規定されたのか、逆に人間の意識がいかに社会を変ええたのかを考えることになり、今日、わたしたちが置かれている状況を再認識することになろう。

[関 和彦]

古代における歴史意識

古代における歴史意識の変化を全体的に把握し、その特色を析出しようとするとき、いろいろな研究上の障害・制約が存在する。その障害・制約の根源は、課題追究の素材となる史料そのものが、古代における歴史意識の全体像を知るための素材としての歴史的性格をもっていないところにある。古代の人々の歴史意識の特徴を析出するには、単に六国史(りっこくし)等を中心に通史的に把握するよりも、人々の生活の場に視点を置いて考察すべきであろう。

いままでの研究では、古代における歴史意識といえば、記紀にみえる古代天皇制イデオロギーが中心であった。しかし、ひと口に古代の人々といっても、天皇を頂点とする支配階級と被支配階級との対立があったのであり、考察なくしてすべての人々の歴史意識を一括して記紀イデオロギーとしては非学問的である。

ここでは試みとして二つの視点を提示し、古代の人々の歴史意識の側面を析出してみたい。それは血縁・地縁意識という視点である。血縁・地縁はあらゆる意味でわれわれの生活を左右する日常的存在であり、それなくしては良(よ)きにつけ悪(あ)しきにつけ生きていけない生活基盤である。それは古代の人々にとっても同様であったと思われる。

(1)血縁からみた歴史意識

日本古代における歴史意識は、基本的には血縁を要(かなめ)とする系譜意識として形成されたと考えられる。著名な埼玉県稲荷山古墳(いなりやまこふん)出土の鉄剣の銘文をみると、乎獲居(おわけ)臣は大彦以来の祖先系譜を明確に示している。『出雲国風土記(いずものくにふどき)』意宇(おう)郡条にみえる語臣猪麻呂(かたりのおみいまろ)の報復事件は、風土記編纂(へんさん)時の60年前のできごと(現代史)であるが、語臣與(あたう)の父(猪麻呂)の時代として語り継がれている。同様の歴史意識は同風土記にいくつもみえ、支配階級のみならず一般民衆の世界にも系譜意識は広がっていたことがわかる。『古事記』、六国史の場合、大きくみて、時代区分・設定は天皇治世をもってなされているとみてよい。しかし、一般民衆の日常生活においては、今日の元号使用という状況と相違して、生活に密着する形(例、父の時代)でとらえていたと思われる。王権とのかかわりで考えても『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』所引の有馬(ありま)温泉起源伝承「土人(くにひと)の云(い)へらく、時世の号名を知らず。但(ただし)、嶋大臣(しまのおおおみ)の時と知れるのみ」をみてもわかるように、土人(民衆)は天皇治世と無関係の場で生活していることがうかがえる。

(2)地縁からみた歴史意識

次に地縁的歴史意識であるが、現在、地方の時代といわれ、郷土史・地域史の再検討が課題となってきている。古代においても民衆には郷土愛・土地所有といろいろな側面があると思うが、自分たちの先祖が生産活動等で活躍した場、生活の舞台である郷土との触れ合いを歴史(伝承)的に伝えようとしている。その典型は記紀、風土記に多数みえる地名起源伝承である。「英保(あぼ)と称(い)ふは、伊予(いよ)国英保(あぼ)村の人、到来(き)たりて此処(ここ)に居(お)りき。故(かれ)、英保村と号(なづ)く」「常に五月(さつき)を以(もっ)て此(こ)の岡に集聚(つど)ひて、飲酒(さかみづ)き宴遊(うたげ)しき。故(かれ)、佐岡(さおか)といふ」(『播磨(はりま)国風土記』)をみても、移住・農耕行事の歴史が語られている。いままでの研究では牽強付会(けんきょうふかい)な伝承として無視されてきたが、そこにこそ民衆レベルの地縁的歴史意識がかいまみられるのである。

いままでの古代の歴史意識といえば、記紀にみえる「邦家(ほうか)之経緯・王化之鴻基(こうき)」(古事記)に典型的にみえる天皇制イデオロギーでまとめられる傾向にあったが、以上述べてきた二つの民衆レベルの歴史意識を抜きに考えることはできないのである。記紀の叙述のみを追えば天皇制イデオロギー一色であるが、それはあくまで歴史的産物の一つである。民衆レベルの血縁・地縁的歴史像は記紀編纂段階において天皇治世・行為が付され、「難波長柄豊前天皇(なにわながらとよさきすめらみこと)の世、揖保郡(いぼのこおり)を分ちて、宍禾(しさわ)郡を作りし時、山部比治(やまべのひじ)、任(よ)されて里長(さとおさ)と為(な)りき。此の人の名によりて、故(かれ)、比治里(ひじのさと)といふ」(『播磨国風土記』)という形で「邦家之経緯・王化之鴻基」の歴史へと編成されたのである。支配階級の記紀にみられる歴史意識は基本的には六国史に継承され、民衆レベルのそれは地域伝承として語り継がれたと考えられる。

[関 和彦]

中世における歴史意識

中世には、未来を予言した未来記が数多く書かれた。ここでは、それを手掛りにして当時の歴史意識を探ってみたい。

(1)未来記にみえる歴史意識

「王位を日に競い、君臣序をたがえ、国務を奪い争う。父子義絶し、国王后妃その数国に満つ。官物(かんもつ)滅亡し、王臣相共に恒乏飢渇(けかち)す。鬼神ことごとく怒りて、疾疫(しつえき)日々なり。百姓擾乱(じょうらん)し、兵殺綿々たり」。1007年(寛弘4)に発見された『四天王寺御手印縁起(してんのうじごしゅいんえんぎ)』は、仏法が滅び尽きたときの社会のありさまをこのように描いている。聖徳太子が未来を予見して書き残したとされる『聖徳太子未来記』は、これ以後、中世社会を通じて次々と生み出されてくる。1054年(天喜2)、河内(かわち)国にある太子の墓近くの土中から、「吾入滅以後四百卅余歳に及びこの記文出現する哉(かな)」などと刻まれた石が発掘された。慈円(じえん)の『愚管抄(ぐかんしょう)』にも「世滅法と聖徳太子の書きおかせ給(たま)えるも、あわれにこそ、ひしとかないて見ゆれ」とあり、藤原定家(ていか)は日記『明月記(めいげつき)』に1227年(嘉禄3)「人王八十六代の時東夷(とうい)来る」で始まり「獼猴狗(びこうく)人類を喰うべし」という奇怪なことばで結ばれた石の記文が掘り出されたことを記している。また「末代土を掘る毎(ごと)に御記文出現」とも書かれており、このころには頻繁に未来記が発掘されたようである。

南北朝内乱期には「聖徳太子未来記五十巻」という大部のものも現れ、「帝王九十五代、春秋を経て在位し、仏法王法の繁昌(はんじょう)今秋なり。但し七百日滅尽すべし。……」「人王九十六代、天下大いに兵乱す。東魚来りてこれを静む。しかる後西鳥東魚を食う」などが知られている。95代は後醍醐(ごだいご)天皇にあたるとされている。『太平記(たいへいき)』にも楠木正成(くすのきまさしげ)が将来への確信をもったとされる未来記があり、それは次のようなものである。「人王九十五代、天下一たび乱れて主安からず。この時東魚来りて四海を呑(の)む。日西天に没すること三百七十余箇日、西鳥来りて東魚を食らう。その後海内一に帰すること3年。獼猴の如(ごと)くなるもの天下を掠(かす)むること三十余年。大凶変じて一元に帰す」

応仁(おうにん)の乱が勃発(ぼっぱつ)した1467年(応仁1)の『大乗院寺社雑事記(だいじょういんじしゃぞうじき)』には、仏法王法公臣の道がいままさに断絶するかという切迫した現状に触れたあとで、「本朝の代終わり、百王の威尽きる」と始まる未来記が書き付けられている。

このように、未来記は中世において繰り返し生み出され注目を浴びてきた。もうすでに死んでしまった過去の聖なる存在が書き残した予言、それが土の中から掘り出される。これは確かに当時の人々にとって心ひかれるできごとであったに違いない。初めは宗教的な性格の強かった予言は、だんだんに政治的色彩の濃い内容のものへと変化し、承久(じょうきゅう)の乱や南北朝内乱そして応仁の乱といった危機の時代にはかならず現れている。このように、次々と生み出されてくる未来記をつなぎ合わせると、中世における一つの歴史意識の流れが浮かび上がってくる。平安期の未来記にみえる「太子入滅後何年すれば」という表現は、釈迦(しゃか)入滅という時を起点にして、1000年間の正法(しょうほう)そして1000年間の像法(ぞうほう)の時期が過ぎると末法(まっぽう)の世が到来するという、あの末法思想に相通じるものがある。入末法の年についてはさまざまな考え方があったが、もっとも広く信じられた説では、1052年(永承7)が末法元年にあたるとされている。その末法に入ってすでに久しい鎌倉期になると、第何代目の王の時にどういったことが起こる、という表現が目だってくる。これは、当時、歴代の天皇を中心にした年代記が数多くつくられていて、人々が歴史をとらえるときの枠組みになっていたことを示すものである。しかし、同時にまたここでは、王は100代をもって滅ぶとする考え方が共通の軸となっており、100代まであと何代残っているのかという点に大きな力点が置かれていることを見落としてはならない。

末法思想や百王思想は、末世の到来あるいは百王の威尽きるなどという形で、未来に一つの約束された結末を設定する。しかし、そこでは末法ののち、百王ののちの具体的イメージが語られることはない。仏法滅尽王法衰微の末世という現実認識を基礎にして、次々と、より遠い未来に終末と崩壊を設定し続ける。いいかえれば、世界の破滅をつねに意識し、そしてそれを未来の方向に押しやり続けるところに、中世の時間意識の特異さがある。

(2)冥と顕の二つの世界

ところで、中世の人々は、歴史を動かし、未来に一つの結末をもたらすものが、現実の歴史の内にあるとは考えていなかったし、できごとの因果関係を歴史内在的にとらえきれるとも思っていなかった。彼らはつねに、現実の歴史の背後にもう一つの世界が存在すると考えていた。それは人々の目からは見えず、その意志も計り知れないものであるが、つねに人々の動きを見守り続け、その方向を支配するものであった。慈円は現実の世界を「顕(けん)」とし、それに対して、人々の目には見えない超越したこの世界を「冥(めい)」の世界と位置づけている。中世に幾度となく書かれた起請文(きしょうもん)には、もし偽りをいったならば、伊勢(いせ)大神宮や八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)をはじめ日本国中の大小神祇(じんぎ)、さらには大地をつかさどる地神に至るまでの「冥罰(みょうばつ)」をわが身に蒙(こうむ)るべしと記されている。ここでも人々は、いつでも自分たちの言動を注目しているものたちがいることを意識しており、そのものたちの照覧が誓約を成立させる大きな力となっている。この「冥」の世界は、秩序だった神々と仏だけの世界ではない。たとえば頻発する火事は「天魔の所為か」とされ、また将軍の没落を声高に告げ知らせるものがいて洛中(らくちゅう)騒動という事態が起きたときも、それは「天狐(てんこ)のしわざか」ということになってくる。「天魔」や「天狐」、そして『太平記』で縦横に跳梁(ちょうりょう)する「天狗(てんぐ)」や「怨霊(おんりょう)」などの霊的で呪術(じゅじゅつ)的な要素をもつ存在をも含めた多様なものによって、「冥」の世界は形づくられていたのである。

末法の世になると、現実の世界の動きを支配している「冥」の世界の道理を認識できなくなり、人々はこの世の移り行く方向をとらえきれなくなる。では「冥」の世界とつながり、その意志を計りうるものはまったくなくなってしまうのか。慈円は願文に、「顕」と「冥」が隔たってしまって混迷に陥ったなかで、未来を知る手だてはただ夢だけだ、と記している。夢は「冥」の世界から発せられるテレパシーのようなものと受け止められ、夢告の意味を知ろうとして人々は大きな努力を傾けるのである。そしてもう一つの手だてが、「冥」の世界からの化身としてこの世界に到来した特別な聖なる存在である。すべてを予見できる優れた能力をもった予言者とされる聖徳太子も、そうした超越的な者の1人である。それゆえ彼の予言は、「冥」の世界からの架橋であり、二つの世界を結ぶ神秘的な回路と考えられた。

中世社会を通じて、次々と繰り返し生み出され続けた未来記には、当時の人々の歴史に対する、こうしたとらえ方が示されているのである。

[酒井紀美]

近世における歴史認識

近世においては、権力の推移について具体的で系統的な歴史認識を有する者は、基本的には支配層に属する者だけである。それは、学校という場で歴史を教えられる機会がなかったためばかりではない。むしろ歴史認識が、権力者がその支配の正当性を弁明するために行った修史事業のなかで形成されたという本質的事情による。しかも民衆が政治に参加することを許されない以上、権力の正当性を表明する対象もまた本来的には支配層に限られていた。したがって、日本の国家の具体的な歴史事象に対する認識に限定すれば、近世という時代に歴史認識を有する者は支配層に限らざるをえないし、拡大してみてもせいぜい、そのなかにあって時の権力者とは距離のある者、あるいは権力的な歴史認識に対する批判を内包した一部の知識層の者にまで広げられるだけであろう。一方、近代へと移行するこの時代は、民衆が歴史そのものに参加してくる時代、あるいは参加していたはずの民衆がそのことを自覚してくる時代である。このことを踏まえれば、民衆のなかにたとえ断片的もしくは人物伝的なものであっても、そこにはより広い意味での歴史意識、あるいは漠然とした歴史観とでもいうべきものが形成されているはずである。重要なことは、そのような歴史意識あるいは歴史観が、民衆のなかにどのようなものとして存在していたかをとらえることであろう。

(1)支配層および一部知識層の歴史認識

近世前期におけるもっとも権力者的な立場からの歴史書は、幕府儒官の林羅山(らざん)・鵞峯(がほう)(1618―1680)父子が幕命によって編纂した『本朝通鑑(ほんちょうつがん)』と、水戸藩が編纂した『大日本史』であろう。『本朝通鑑』は、一般には儒教的合理主義にのっとった編年体の史書とされているが、羅山個人の歴史観を貫くものは儒教的もしくは朱子学的合理主義とはいいがたい。羅山の歴史観が率直に表れているのは『神道伝授(しんとうでんじゅ)』や『東照大神君年譜序(とうしょうだいしんくんねんぷじょ)』『神祇宝典序(じんぎほうてんじょ)』などであるが、そこでは朱子学的合理主義が有する歴史観の核心である湯武放伐(とうぶほうばつ)=易姓(えきせい)革命の論理と、その思想的本質である格物致知(かくぶつちち)は無視され、もっぱら天皇家と徳川家の血縁の連続の論理が貫かれている(家康皇胤(こういん)説など)。羅山らにみられる歴史観の非朱子学性(神儒習合的性格)は、『中朝事実(ちゅうちょうじじつ)』や『武家事紀(ぶけじき)』などで、「天皇が不徳のため統治を武臣に交替する」という論理を明確に展開した山鹿素行(やまがそこう)らにも共通してみられるもので、彼らのそうした歴史認識には、天皇を形式上の君主として承認して初めて成り立つ幕藩制国家のあり方が直接反映していたといえよう。

近世中期では新井白石がその著『読史余論』において、儒教的合理主義の発想から歴史の発展段階的区分(九変五変観)を試み、武家政権発展の延長に徳川幕府権力が位置することを主張し、その治世の史的意義を礼賛したことが特筆されよう。一方、水戸藩主(2代)徳川光圀(みつくに)が多くの史家に命じて編纂を始めた紀伝体の史書『大日本史』には、南朝を正統と主張したり、忠臣・逆臣を弁別するなど独自の尊王論が展開された。

後期に至ると、その編纂を継承した藤田東湖(とうこ)・会沢正志斎(あいざわせいしさい)などが新たな国家観・歴史認識を展開する。彼らの歴史認識は、ヨーロッパ勢力が外圧として押し寄せ、幕藩体制内部の矛盾も露呈されてきた時点で、支配層が抱いた民族の危機意識の一つにほかならず、これは、東湖においては尊王攘夷(じょうい)論の主張として、また会沢においては国体論の主張として展開された。とくに会沢の著『新論(しんろん)』には、その根底にヨーロッパ列強に対する劣等感覚を内包した(それと表裏の)優越感覚が、神話的な「神州」に対する陶酔感として漂っており、狭量で排外主義的な歴史認識が「情熱的」に表明されている。また、後期水戸学の歴史認識の形成には、本居宣長(もとおりのりなが)に発し平田篤胤(あつたね)に至る国学の歴史認識と国家観が強く働いている。宣長の『古事記伝』における考証学的作風も、篤胤の『古史徴(こしちょう)』にはみられず、神道的要素が非合理的・国粋主義的方向で展開されている。これらが、後期水戸学の歴史認識と相まって、幕末期の尊王論者―維新政権の官僚たちに大きな影響を与え、近代天皇制国家の権力的な歴史認識=皇国史観を形づくっていったのである。

なお、『日本外史(がいし)』を著した頼山陽(らいさんよう)や、幕末に『大勢三転考(たいせいさんてんこう)』を著した伊達千広(だてちひろ)などは、いずれも独自の歴史認識を有していた。ことに山陽は天皇権威の絶対性、皇室の無窮性を主張し、かつ現実の政権交替の不可避性をあわせ述べており、これらも幕末の志士たちの行動に一つの歴史認識上の根拠を与えていった。

以上の史論・史書にみられる歴史認識は、おおむね支配者的な立場からのそれであると一括しうるが、知識層のなかからこれらの史観とは根本的に対立する歴史認識を有する人物も出ている。そのなかでも安藤昌益(しょうえき)はもっとも徹底的に反権力的な歴史観を表明した者である。昌益はその著『自然真営道(しぜんしんえいどう)』や『統道真伝(とうどうしんでん)』において、支配者(「聖人」)が民衆(「衆人」「真人」)から搾取する(「不耕貪食(どんしょく)」)ような治世のあり方自体が、歴史上のすべての乱の基であるとして現実の階級社会(「法世」)を否定し、本来の人間社会である無階級のユートピア社会(「自然世」)を、やがてくるべき社会として想定しており、農民本位の空想的社会主義の歴史観を表明している。

(2)民衆のなかの歴史観

近世の民衆がどのような歴史観・歴史意識を有していたかについてはまだまとまった研究はない。したがって、ここではそれを考えるうえでのいくつかの手掛りを提示し、若干の検討を加えることで今後の素材とする。まず、民衆が一定の歴史観・歴史意識をもちうる機会・背景を列挙すると、(a)名主(なぬし)など村役人層による村運営の際や寺子屋などを通じて断片的な歴史事象が知らされうること、(b)浄瑠璃(じょうるり)・歌舞伎(かぶき)などの芸能の世界に触れること、(c)仏教や民衆の信仰のなかの生命観・自然観に含まれる広義の歴史観に日ごろから触れていること、などである。以下順次考察を加えたい。

まず(a)についてであるが、これはどちらかといえば、前述の支配層が有する歴史認識が持ち込まれうる機会である。ただし、幕末期に平田派国学に傾斜したいわゆる草莽(そうもう)の国学的な名主が村政運営する場合などには、そうした歴史認識の一端が村内に直接的に持ち込まれることがあったとみてよいが、一般的には名主や村役人自身がそれほど具体的な歴史認識を持ち合わせていない。彼らが記したかなり詳しい参宮道中記などをみても、旅中の史跡に対する知識は、おおむね『太平記(たいへいき)』などの軍記物や芸能からのものであり、物語的歴史認識である。したがって、支配層が有していた天皇と武家にかかわる歴史認識などが、上から意図的に注入されることはほとんどなかったとみられる。また、寺子屋なども特殊な場合を除けば読み書きなどの技術の習得が中心で、近代の学校のように、支配の要請によって儒教的な思想が歴史認識にかかわることとして系統的に教授されることは少なかった。

次に(b)について述べる。近世中期に上方(かみがた)で盛んになった人形浄瑠璃や、後期~幕末期に江戸で栄えた歌舞伎などの作品にも、ある意味の歴史観・歴史意識が潜んでいる。江戸・大坂・京都の三都の富裕町人や、伊勢参宮などの旅に出た地方の上層農民らが江戸や大坂でこれらに親しんだが、たとえば歌舞伎の『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』『義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)』『勧進帳(かんじんちょう)』などでは歴史の「敗者」に同情が寄せられ、強い権力や勝者を好まない情本位の歴史観が提供される。また『本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)』では、敵対する武将の娘への恋に苦悶(くもん)する武田勝頼(かつより)が描かれている。これ以外にも、武士が主君への忠義のため親子・夫婦の情愛を犠牲にするようなテーマ・場面が多く、儒教的封建道徳を優先させながらも、それがしばしば人間の情に対立するものであることが描かれており、観衆の側で武家社会のあり方を相対化する契機が含まれていたことは、民衆の歴史観を検討するうえで留意すべき点であろう。また、幕末期の百姓一揆(いっき)の激発のなかで、1851年(嘉永4)に江戸中村座が上演した『東山桜荘子(ひがしやまさくらそうし)』(佐倉義民(さくらぎみん)伝)は、いままで不動のようにみえていた武家の支配が大きく動揺してきたときだけに、歴史に対する民衆の主体的なかかわりについて、観衆のなかになにがしかの意識をもたらしたものと思われる。

最後に(c)について考えてみたい。近世は、寺檀(じだん)制度の下で中世以上に仏教ないし仏教的習俗が民衆の生活のなかに定着した時代であった。仏教的世界観・生命観が、経文の諳誦(あんしょう)や法話、節談説法(ふしだんせっぽう)、絵解き仏教説話などを通じて、広く民衆の生活意識として根づいていった。宗派による差異が著しいので一概に論じられないが、輪廻転生(りんねてんしょう)観、因果応報(いんがおうほう)観、他界観などは、人間の歴史に対する見方を包摂する観念であり、それらが実に多様な形態で生活のなかに漂っていた点を十分に検討すべきであろう。自己およびいっさいの生命を、過去(宿世)から現在(現世)そして未来(来世)へと転生するものとするとらえ方、また来世での浄土往生に至上の価値をみいだす価値観などは、その展開のありようによっては、現実の歴史における権力者的な価値観を相対化する役割を果たすものである。たとえば、能の世界では、現世の戦いで数々の武勲をたてた武士が、来世においてその殺生の罪のために修羅(しゅら)の苦しみを受け、成仏できずにいるような場面が少なくないが、そこでは現世の封建的価値観は仏教の普遍的人間観によって否定されている。こうした仏教的思惟(しい)が、特定の歴史観の受容以前に、近世民衆のなかに広範な規範として存在していたことは見落とせない。すなわち、近代において国家的「民族的」な一国史観が、封建的忠孝観念を媒介にして上から押し付けられてくる以前に、それを拒絶しうる、より普遍的な思惟のあり方が民衆のなかに存在していたことをみておく必要があろう。なお、海の彼方(かなた)からやがてこの世に弥勒(みろく)の世がもたらされるという弥勒信仰も、民衆がもっていた土俗的なユートピア感覚であり、民衆的歴史観の一つといえる。幕末の百姓一揆の高揚や世直し情勢のなかで、そうした弥勒信仰的な歴史観の発露があったことも記憶にとどめたい。

[奈倉哲三]

近・現代における歴史認識

近・現代における歴史認識の推移を、各時期の主要な課題・思潮と歴史学のあり方とのかかわりに中心を据えて、みていくことにしよう。

(1)文明開化と文明史学

日本人の近代的な歴史認識は、明治初年の「文明開化」の思潮のなかに源を発する。ギゾーやバックルの文明史、およびスペンサーの社会理論が、その湧出(ゆうしゅつ)に多大な影響を与えた。啓蒙(けいもう)思想家たちは日本社会の近代化を図ろうとする優れて実践的な意識に支えられて、日本の過去と直面し、これと対決した。福沢諭吉(ゆきち)は『文明論之概略』(1875)を書いて、野蛮→半開→文明という一種の発展段階論を提出し、半開日本の文明化を希求した。「日本国の歴史はなくして日本政府の歴史あるのみ」、彼は政権交替の叙述に中心を置くこれまでの歴史書をこう批判して、人民の歴史、被治者の歴史を指向し、「権力の偏重」に日本歴史の特質をみた。こうした日本社会の病弊の告発は、西洋と日本とを対比するという世界史的視野を前提として初めて成り立ったものであった。しかし、福沢の功績は特質の把握に終わって、日本社会の発展過程の解明は、次に出た田口卯吉(うきち)の手にゆだねられた。自由主義経済学者として著名な田口は『日本開化小史』(1877~1882)を書き、史料に依拠して日本の歴史を発展的に描き出した。彼は歴史の法則的認識を目ざし、歴史発展の原動力を人間の本来的欲望と、生産力の発展に求めた。歴史に向き合う田口の主体的姿勢は、自由民権運動にくみし、当年の政府の干渉主義的経済政策を厳しく批判していた実践と深くかかわり合うものであった。

(2)明治国家とアカデミズム史学

在野の文明史学が近代的な歴史認識の水門を開いているとき、政府の側は正史編纂事業を進めていた。これを担当したのは修史局に集まった考証学系の漢学者、重野安繹(しげのやすつぐ)・久米邦武(くめくにたけ)・星野恒(ほしのひさし)らで、彼らは新史料に基づく考証の結果、『大日本史』に代表される大義名分的・勧善懲悪的歴史認識をしだいに退けていった。一方、1880年代、ドイツ流に傾斜していく国家路線に対応して、歴史学にもドイツの影響が及び始めた。1887年(明治20)帝国大学文科大学に史学科が設置され、ランケの弟子リースが教授として着任。その助言で史学会が創立され、『史学雑誌』が創刊された。また、修史局は1888年に帝国大学に移管されて、重野らは1889年設置の国史学科教授となった。こうして、考証史学とランケ風ドイツ史学を基礎にアカデミズム史学は成立した。草創期の『史学雑誌』は考証派の論文を掲げて、儒教的大義名分論と対決した。しかし、第5号誌上でリースが、抽象的な議論をやめて史料に基づく調査・研究に従事すべきことを提起してから、実証主義・史料主義が主流となっていった。1890年教育勅語が出されたとき、星野はこれに迎合する道を選び、他方、久米は論文「神道は祭天の古俗」が神道家・国家主義者の攻撃にあって、大学を追われた。こうして官学アカデミズムは、政治権力に従属しながら、問題意識を欠いた実証主義を歴史学の基本とする道を歩んでいく。

(3)民友社と史論史学

アカデミズム史学の成立期は、他方で史論史学の台頭期でもあった。それは、1890年前後から1900年代初頭にかけて、「官」に対する「民」の側から、文明史学を受け継ぐ民間史学として登場してきた。代表的担い手は、山路愛山(やまじあいざん)、竹越与三郎(たけごしよさぶろう)、徳富蘇峰(とくとみそほう)らで、いずれも雑誌『国民之友』に拠(よ)る民友社系のジャーナリストであった。彼らは考証に拘泥する官学史学への対抗意識を抱きながら、政治・経済・社会・思想・文化の幅広い領域で史論を展開し、歴史に生命を吹き込んだ。政治的には民党の側にたって藩閥政府を批判するという現実に対する実践的姿勢が、新しいテーマの発見へと導き、党派的立場が史論の明快さを生んだ。ただし、史料に基づく実証方法に弱点があったことは否めない。

(4)大正デモクラシーと自由主義的史学

日露戦後から第一次世界大戦前後にかけて高まりをみせたデモクラシーの機運は、法律学における天皇機関説、政治学における民本主義を生み出したが、このような自由主義的思潮は歴史学のうえにも及んだ。『神代史の新しい研究』(1913)、『文学に現はれたる我が国民思想の研究』(1916)などを書いた津田左右吉(そうきち)は、ヨーロッパ近代の神話学・宗教学・民俗学・心理学・文献学に学んだ合理主義的研究方法を駆使して、日本民族の独自性を究明しようとした。とくに『古事記』『日本書紀』の厳密な史料批判を通じて打ち立てた日本古代史研究によって、古代に関する歴史認識は初めて神話から解放された。津田史学の基底に据えられていたのは、「国家」「国体」ではなく、「国民」であった。1911年(明治44)国家権力の弾圧を受けて野に下った喜田貞吉(きたさだきち)もまた、1919年(大正8)雑誌『民族と歴史』を発行し、「国民側」「劣敗者の地位」にたって、天皇の歴史、権力の歴史ではなく、民族の歴史、民衆の歴史を明らかにしようとした。国史学の政治史偏重に対して社会史を対置したのである。また、民俗学を樹立した柳田国男(やなぎたくにお)は、権力者が残した史料にもっぱら依拠するこれまでの歴史学によっては顧みられることのなかった農民に目を注ぎ、その暮らしと伝承を通じて日本と日本人のあり方に迫った。柳田民俗学は、政治史を中心とした歴史学の英雄史観に、生活史を中心とした「常民」史観を対置し、民衆の日常性から過去をとらえようとした。京都大学の西田直二郎(なおじろう)は『日本文化史序説』(1932)を書いて文化史学を創始し、世界史的視野から日本史の全体像を展望した。それは、各部門の羅列ではなく、歴史家の主体的判断によって部分から全体を構想しようとする明確な歴史理論に裏づけられていた。その背後にあったのは、リッケルトやディルタイから学び取った歴史哲学的省察であった。また、国史の枠の外では、経済学部を基盤とした経済史学が経済政策と結び付き、日本資本主義の要請にこたえながら発展していた。本庄栄治郎(ほんじょうえいじろう)(1888―1973)らがその中心であった。すでに1900年代、内田銀蔵(ぎんぞう)が日本経済史と歴史理論に大きな成果を残していたが、西田・本庄の研究はこれを継承・発展させたものであった。こうして、自由主義的な史学の潮流は、国民の歴史意識を国家・国体から解き放ち、より自由な市民的・民衆的方向へと転換させる機能を果たした。これを歴史学における「民本主義」の表れとみることもできよう。

(5)マルクス主義と唯物史観史学

1920年(大正9)前後の時期に社会史的研究が登場してきた背景には、第一次世界大戦後の社会問題の深刻化、労働運動・農民運動など社会運動の発展があった。こうした状況はさらに進んで、労働者の側にたつ史学、唯物史観を方法とする史学を生み出した。分析の指針となったのは、いうまでもなくマルクス、エンゲルス、レーニンらの理論である。政治史偏重でもなく、政治史を捨象した経済史でもなく、文字どおり経済的下部構造と政治的上部構造の統一物として歴史は構想されることとなった。しかも、日本の近・現代を本格的な歴史的分析の対象としたのは、唯物史観史学が最初であった。それは、現状を変革しようとする優れて実践的な立場から歴史が問題にされたことに由来している。1922年前後の佐野学(まなぶ)による社会史研究を先駆とし、福本和夫(かずお)の唯物史観に関する理論的提起を前提として、それは1927年(昭和2)前後に成立した。野呂栄太郎(のろえいたろう)『日本資本主義発達史』、服部之総(はっとりしそう)『明治維新史』が唯物史観史学の成立を告げる記念碑的作品である。ついで羽仁(はに)五郎が出てブルジョア史学に鋭い批判を向け、マルクス主義史学の優位性を主張した。彼らの研究は、きたるべき革命の性格を規定する現状分析の問題と密接な関係をもち、迫りくるファシズムと戦争の危機に立ち向かう運動の一翼を担った。その結晶が、『日本資本主義発達史講座』全7巻(1932~1933)であり、この達成はその後、歴史学ばかりでなく、社会科学の諸領域にわたって深甚の影響力を及ぼしていくこととなる。『講座』に結集した平野義太郎(よしたろう)は『日本資本主義社会の機構』(1934)に、山田盛太郎(もりたろう)は『日本資本主義分析』(同)に、それぞれの成果をまとめあげた。こうして、日本資本主義の「軍事的半農奴制的」=封建的特質を指摘し、天皇制絶対主義の支配を打破することに当面の課題を設定する講座派理論が成立した。天皇制と正面から対決する歴史認識が初めて登場したのである。これに対して、雑誌『労農』に集う理論家は日本資本主義のブルジョア性を強調し、両者の間で日本資本主義論争が展開された。論争を通じて問われたのは、日本社会の全体像を世界史のなかにいかに位置づけるべきかであった。

(6)ファッショ化と皇国史観

『講座』が出たころ、官学アカデミズムのなかには、歴史学を戦争とファシズムの具に供しようとする勢力が登場していた。平泉澄(ひらいずみきよし)がそのリーダーである。彼は陸軍皇道派や新官僚などのファッショ的政治勢力に接近するとともに、東大学内に朱光会(しゅこうかい)をつくって、皇国史観の主導者となった。このような天皇を中心とした国家体制の正当化を目ざす非科学的歴史認識は、文部省編『国体の本義』(1937)などに集約され、国民を国粋主義的に統制するイデオロギーとなっていった。すでに1936年講座派が弾圧にあい、1937~1938年労農派も弾圧されて、唯物史観史学の前に政治権力が立ちはだかった。そればかりではない。官憲は1940年には極右勢力の攻撃を受けた津田左右吉を出版法違反容疑で起訴し、古代史の研究書4冊を発売禁止に付した。学問研究の自由は奪われた。しかし、ファッショ的支配のもとでも、歴史学研究会を拠点とする研究者や、羽仁の指導を受けた人々によって科学的・実証的研究は続けられ、敗戦後、新たな歴史認識を提示する前提が準備されていた。

(7)第二次世界大戦後の変革と科学的歴史認識

敗戦を機として日本社会の民主主義的変革を目ざす動きは高まった。これに即応して、歴史認識においても、封建制を克服して民主化・近代化を達成しようとする強烈な課題意識に支えられた成果が現れて、大きな影響を与えた。経済史の大塚久雄(ひさお)は、西欧を理念型とした近代社会像・近代的人間像を提示して、日本近代の歪(ゆが)みをえぐり出した。政治思想史の丸山真男(まさお)は、西欧近代を基準とした超国家主義の分析を通じて、日本近代の思想的特質を明らかにした。法社会学の川島武宜(たけよし)は、日本社会の家族的構成を明らかにして、その封建的特質を解明した。このような非マルクス主義の社会科学者とともに、この時期、戦時中の研究蓄積を踏まえたマルクス主義歴史家の活躍も目覚ましかった。彼らは史的唯物論に基づいて日本社会の発展過程の法則性を明らかにし、科学的歴史認識を打ち立てようとした。ただ、その歴史認識には、西欧基準の「世界史の発展法則」がいかに日本社会に貫徹しているかを検証しようとする傾向が強く、一国史的・公式主義的性格はぬぐいがたかった。しかし1950年代に入ると、対日講和問題・朝鮮戦争などで政治情勢が緊迫の度を深め、他方、アジア、アフリカ、ラテンアメリカでは民族運動が高まった。こうした情勢に刺激されて、歴史学においても民族の問題が提起され、また、国際的視野とアジアへの視角が導入されていった。これは、1960年代以後、国内的契機と国際的契機の統一的把握によって世界史像・日本史像を再構成しようとする認識へと連なっていく。

(8)帝国主義的歴史観と民衆史・人民闘争史

1960年代に入ると、経済の「高度成長」と即応して、日本の工業化・近代化を美化する歴史認識がアメリカの駐日大使ライシャワーらによって持ち込まれ、国民の大国意識の伸長を図った。また、「建国記念の日」の制定、「明治百年」記念式典の実施、教科書の検定など、歴史認識を国家が統制しようとする動きも強まった。こうした帝国主義的歴史認識に抗しつつ、科学的歴史認識を構築するための活動は続けられた。1960年代後半以降、「60年安保」の経験を踏まえて登場した民衆のエネルギーと意識に注目する民衆史・民衆思想史、国家権力と、これに対抗して変革を志向する人民の諸闘争に分析を加える国家史・人民闘争史は、そうした歴史認識の試みであった。そのなかで、民衆を歴史の基本的主体とする認識が固められ、女性史・部落史・地方史などさまざまな分野で認識の広がりと深まりが獲得されていった。

(9)社会史への傾斜と「国家」相対化の志向

第二次世界大戦後の歴史学は歴史認識の基礎に民衆を置き、世界史的な視野で歴史を構想しようとする流れをかたちづくってきた。しかし、「高度成長後」の1970年代なかば以降、従来の視点や方法に対する再検討の気運が高まってきた結果、この流れも新たな様相を呈することとなった。国家中心、権力中心の政治史や、闘う人民の闘争史とは異なって、多様な民衆の日常生活や意識・心性の復元への関心が強まった。このいわゆる社会史は、ヨーロッパの研究潮流の影響を受けつつ、新しい研究分野を開拓し、研究領域の拡大も促した。また、文書にとどまらず、伝承や絵画など、過去のさまざまな素材を史料として活用する道をひらき、方法面でも社会学・人類学・言語学などとの協力関係を深めた。他方、国際化の進展は、「国家」の枠組みを相対化しようとする志向を強めさせ、「単一国家」「単一民族」観への批判は顕著となった。自己完結的な「一国史」の枠を打破しようとする志向も強まり、東アジア世界のなかで「日本」の歴史をとらえようとする潮流が各時代を通じて顕著となった。また、現代史においては、侵略戦争、とくに加害の実態を究明する研究が前進し、国民の戦争認識にも大きな変化を引き起こすこととなった。1990年代に入って、こうした流れはさらに加速されたが、他方で「国家」「国益」を強調してその逆流をはかろうとする試みも浮上し、両者の相克状況は「日本人」の歴史認識のあり方を、改めて問い詰めることとなった。

[大日方純夫]

日本史発展の特質

日本史における人民支配の体制

(1)階級と身分の発生

日本における階級の発生は、弥生(やよい)時代中期(紀元前後)に共同墓地の甕棺墓(かめかんぼ)の中に鏡や剣などの副葬品をもったものが現れてくることや、その後、支石墓(しせきぼ)や方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)など共同体内の支配者の墓と考えられる特別の墳墓が出現することなどによって確認できる。また、文献的には、中国の史書『漢書』地理志(かんじょちりし)や『後漢書』東夷伝(ごかんじょとういでん)から、紀元1、2世紀の「倭(わ)」に「百余国」の国があり、そのなかの一国王「帥升(すいしょう)」が「生口(せいこう)(=奴隷)百六十人」を献じていることなどが記されており、すでに階級が成立していたことがわかる。

この階級差を具体的に知ることができるのが『魏志(ぎし)』東夷(とうい)伝倭人(わじん)条に記された「邪馬台国(やまたいこく)」の場合である。邪馬台国では、女王や奴隷だけでなく、社会の構成メンバーのなかにも「大人(たいじん)」「下戸(げこ)」という身分差が明確に現れてきており、また官僚制も一定程度発達し、「諸国を検察」する「一大率(いちだいそつ)」や中国の漢時代の「刺史(しし)」のような地方官が存在したことが知られ、階級国家としての体裁を整えつつあったといえる。

(2)氏姓制度と部民制

4世紀に入り大和王権(やまとおうけん)が成立すると、氏姓(しせい)制度と部民制(べみんせい)という新たな支配制度がつくられたが、それが明確な形をとってくるのは5世紀のことといわれる。氏姓制度は、中央貴族や地方豪族が国政上の地位や身分の尊卑に応じて、王権よりウジやカバネ(臣(おみ)・連(むらじ)など)を与えられ、国家的な身分を表示するとともに、王権内部における特定の官職を世襲し、それに基づいて土地・人民を支配した制度である。

氏姓制度が支配層内部の秩序を形づくったのに対し、人民支配の根幹が部民制である。部民制の成立過程については未確定の部分が多いが、4~5世紀の大和王権の征服過程と並行して諸豪族領有下の人民(部曲(かきべ))をトモ・品部(しなべ)として王権に従属・編成して、労役の提供や生産物を貢納させる体制をつくりだし、6世紀初頭ころに確立したと考えられている。こうして体制的に成立した部民制は、(a)品部=大王(おおきみ)の民、(b)子代(こしろ)・名代(なしろ)=大王家の私有民、(c)部曲=諸豪族の私有民、の3種類から構成された。

しかし、大和王権の基盤を形成した部民制も、群集墳の発生などにみられるような在地構造の変化と、それに伴う支配基盤の動揺に対応するため、7世紀中葉には廃止され、王権による一元的な人民支配が進められる。その契機をいつに求めるかは、いわゆる646年(大化2)の「大化改新詔」の信憑(しんぴょう)性とも関係する難問題であるが、ここでは「改新詔」、664年(天智天皇3)の「甲子の宣(かっしのせん)」、そして675年(天武天皇4)の「部曲廃止令」を通して、部民制の廃止と、一元的な人民支配政策が遂行されたと評価しておきたい。それは律令(りつりょう)制の導入と密接に関係するが、人民支配の具体的な形態としては、670年(天智天皇9)の庚午年籍(こうごねんじゃく)、690年(持統天皇4)の庚寅(こういん)年籍という戸籍の作成と関連して進められた。

(3)編戸制と班田制

日本の律令制は近江(おうみ)令(存在を疑問視する見解もある)、飛鳥浄御原(あすかきよみはら)令、そして701年(大宝1)の大宝(たいほう)律令の施行によって法制的な完成をみるが、その人民支配の特徴は、まず人民を「良」と「賤(せん)」の2身分に大きく区分して支配したことである。しかし、「賤」は全人口の1割程度であったから、実質的な意味をもったとは考えられず、実際に人民支配を担ったのは良民の支配制度である編戸制と班田制である。

律令制国家の人民支配の基本的な単位は「戸(郷戸(ごうこ))」で、5戸で保(ほ)を構成して治安・納税上の連帯責任を負わせた。そして50戸で1里を構成し、地方支配機構の最小の単位に位置づけられた。このように戸を基準に編成された支配体制を編戸制といい、その台帳が戸籍・計帳である。戸籍は6年に一度作成され、人民の身分の確定をするとともに班田収授の台帳にもなった。班田面積が男子に多く(6歳以上の男子に2段(たん)、女子にその3分の2)、かつ、租税も正丁(しょうてい)(成年男子)を中心とした負担体系であったから、律令制国家の人民支配体制は「戸」を単位としながらも成年男子を支配の中心とした体制であったといえる。このことは、編戸が兵士徴発の前提であったことによく示されている。

律令制的人民支配のもう一つの特徴は、国郡里制を敷き、国司(こくし)は中央派遣にするなど中央集権的な地方支配体制をとったにもかかわらず、郡司(ぐんじ)はその地の有力豪族を任用したことである。すなわち、律令国家の地方支配は国司までの中央集権的な体制と、郡司以下の旧来の在地的な支配体制の温存という二重構造をとったのである。

このような支配の二重構造の評価を含めて律令制的な支配体制の完成期については、平城京(へいじょうきょう)遷都前後に完成期を求める定説に対して、奈良時代は法としての律令と、現実の社会制度との間にまだ整合性が認められず、律令が社会に内実化していくのは平安時代、とくに10世紀以降であるという新説が出されており、今後の研究が期待される。

(4)公田・負名制

編戸と班田による人民支配も、9世紀に入ると編戸支配を打破した「富豪浪人(ふごうろうにん)」=富豪層などの成長によって大きく動揺する。初め律令政府は彼らを支配体制を否定する存在として禁圧の対象とした。しかし国家財源の確保と支配体制の再編のための現実的な対応から、彼らを「田堵(たと)」として認め、9世紀末~10世紀初頭の国政改革を通じて、彼らの経営を収取の基盤とした体制を成立させる。それが負名制(ふみょうせい)である。負名制は、班田制(口分田支配)にかわってすべての田地を公田として掌握しなおし、その公田を耕作者の能力に応じて耕作させるとともに租税の納入をも請け負わす制度であった。このような土地制度を公田・負名制とよぶ。したがって、この制度は能力主義を基本としたが、一方で租税未進の場合は耕作権も否定されるという「有期的請作(うけさく)」が原則であった。ここに至って中央政府が戸籍・計帳によって人民を個別的に(戸を介在するが)支配する体制は完全に放棄され、国家の人民支配は「負名」=在地の有力者の支配を通じてしか実現できない間接的な体制となった。この重層的な支配体制は、以後中世を一貫して存在し、豊臣(とよとみ)秀吉による検地帳の作成、江戸時代の宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)や五人組帳の作成による百姓支配体制まで続くのである。

(5)荘園公領制

このような能力主義に基づく収取体制の採用は、在地有力者の公領の開発・再開発を推進させ、11世紀中ごろになると在地領主層の開発をもとに大規模所領が成立し、公領支配の再編が進んだ。そして、それらの運動を基盤に中世的な荘園(しょうえん)が形成され、12世紀前半には荘園公領制として中世的な土地制度が確立する。荘園公領制に基づく支配体制の完成については、天皇家(院を含む)・武家・大寺社の諸権門が相互に権限を分掌し補完しあう体制、すなわち権門体制に求める見解と、鎌倉幕府の成立による守護(しゅご)・地頭(じとう)制の確立を待たなければならない、とする説に分かれている。完成した荘園公領制は寄進地系荘園を中核としていたから、支配領有関係は重層的な構造をとった。下から上への寄進関係と、それに対応した上から下への職(しき)(一定の得分(とくぶん)権を伴った役職)の補任(ぶにん)とによって構成されたこのような重層構造は「職の体系」といわれ、支配階級の秩序を形成した。

荘園公領制下の収取体制は、公田・負名制から発展し有力農民層を支配の対象とした名主―名田制(みょうしゅみょうでんせい)である。その収取関係と彼らの結合によって成立した中世村落とを通じて人民支配が遂行されたが、それは国家による直接的な人民支配の実現ではなかったために、社会の秩序を保つシステムとして身分制がより重要な位置を占めることになった。

中世法の代表である「鎌倉幕府法」は「侍」「凡下(ぼんげ)」「下人(げにん)・所従(しょじゅう)」という3身分を設定し、一般民衆をさす凡下には体罰が許されるが、侍には許されないなど刑罰の面でも厳密な区分が規定されている。さらに、そのような大まかな区別だけでなく、現実的には侍・凡下という身分のなかにもいくつかの階層的な区別が存在した。たとえば凡下の場合には、まず農業民と非農業民(漁民や職人)に区分され、さらに農民は、少なくとも農民上層部の百姓で村落の運営を担った名主(みょうしゅ)百姓、小経営としては不安定であったが、いちおうは自立経営で農民層の多数を占めた小百姓の2階層に区分された。そしてそのほかに、その土地の本来の住民でなく流動性も強く、なかには卑賤視された者も含まれた間人(もうと)・非人(ひにん)、名主百姓以上の階層に人格的に隷属していた所従・下人などの階層が存在した。このような村落内身分秩序を通じて中世民衆は支配されていたのである。

荘園公領制は、鎌倉後期以後の一円領支配の進展や南北朝内乱そして大名領国制の展開による支配体制の変化、また惣村(そうそん)などの成立による村落結合の進展によって変化していくが、村落を媒介とした人民支配は戦国時代においても基本的には維持された。

(6)幕藩体制

中世の名田(みょうでん)制を媒介にした重層的な人民支配を克服して、一元的な支配体制を形成したのが近世幕藩制(ばくはんせい)国家である。その前提は豊臣秀吉の諸政策(太閤(たいこう)検地や兵農分離など)によって形づくられたが、確立するのは鎖国の完成後のことである。

幕藩体制の人民支配は兵農分離制と石高制(こくだかせい)によって実現された。兵農分離制は武士と農民を身分的に明確に区分するとともに、農民を収奪の主対象として位置づけた「士農工商」という身分制を成立させ、都市=城下町に集住した武士階層が全体として農村を支配し農民を収奪する体制をつくりだした。その収奪の具体的な内容を規定したのが石高制で、徹底した検地によって直接生産者である単婚小家族を本百姓として掌握し、中世的な重層的な収取体系を否定するとともに、彼らを耕地に縛り付けて、田畑ばかりでなく屋敷・山林からも米年貢を収奪する体制を成立させた。兵農分離制と石高制に基づく人民支配は村請制(むらうけせい)を通じて実現された。村請制は村高に応じた年貢や諸役を一村全体の百姓の連帯責任で納めさせた制度で、その実務と責任は村方(むらかた)三役(名主(なぬし)・組頭(くみがしら)・百姓代(ひゃくしょうだい))が負った。したがって村方三役、とくに名主は人民支配の末端として明確に位置づけられることになった。

また、支配と収奪を維持するために本百姓を耕地と村落に緊縛するための法令と制度が次々と打ち出された。法令としては田畑永代売買の禁令(1643)、分地制限令(1673)、そして農民の日常生活までに厳しい制限を加えた慶安(けいあん)の御触書(おふれがき)(1649)が著名である。また、制度としては年貢の完納や犯罪防止の連帯責任の制度である五人組、キリスト教対策としての寺請(てらうけ)制や宗門人別改帳があった。なかでも寺請制は檀那(だんな)寺を単位とした一種の戸籍制度の役割を果たし、農民ひとりひとりの身分と移動を掌握するための重要な制度であった。

一方、石高制は支配階級(武士)内部の秩序も規定した。将軍を頂点として大名・旗本―陪臣の間に重層的に構成された主従関係は、石高を基準とした重層的な知行(ちぎょう)給与(土地所有)とそれに対する軍役を基本とした奉公の関係によって成立していたのである。兵農分離制と石高制を幕藩体制の根幹と評価するゆえんである。

(7)近代国家への移行

このように幕藩体制は本百姓体制を基本としたから、小商品生産の展開によって本百姓体制が動揺するにしたがい、崩壊の道を歩み始める。それが決定的になったのは1854年(安政1)の開国である。そして1867年(慶応3)の大政奉還と明治初年の諸改革を通じて近代国家ができあがるが、その人民支配は四民平等政策によって近世以来の封建的な身分制を解消したものの、華族・士族・平民という新たな身分制度をつくりだした点に特徴がある。とくに被差別身分に位置づけられていた穢多(えた)・非人を新平民として残存させたことは、初期の明治国家が人民支配の装置として、依然、封建的な身分制を重視していたことを示している。

このような封建的な性格を残しながらも、1872年(明治5)の壬申戸籍(じんしんこせき)を最初とする近代的な戸籍制度と、1889年にいちおうの完成をみる市町村制によって、明治国家の人民支配は遂行されていくのである。

[木村茂光]

日本社会の社会構造的特質

(1)古代

日本の古代社会の特質をみる場合、私たちが問題としなければならないのは「氏(うじ)」である。古くは、「氏」を出自(しゅつじ)集団としての氏族=クランとする見方もあったが、津田左右吉(そうきち)によって「氏」は血縁集団ではなく政治組織で、血縁集団の家の集合体であるとされて以来、学界の主流は、血縁集団の「家」が古代以来、社会の基本単位となり、その原理が日本社会を貫く普遍的原理であるとした。

しかし、最近の研究動向はこれに大きく修正を迫りつつある。すなわち、近年の人類学の成果に依拠して、日本の「氏」を非単系(双系)制、非外婚制で階層性を特質とする一集団類型として把握しようとする説が登場してきたのである。この説では、「氏」は一系的系譜をもつ族長を通して大王に奉仕する集団としての性格をもつと同時に、成員からすると複数の祖から発して自己に収斂(しゅうれん)する系譜があり、「氏」は出自集団としてはあいまいな集団であった。

一方、家族形態についてみると、これまでの説が単系的な家父長を頂点とする血縁、非血縁を含む集団としてきたのに対して、新しい説では、家族は双系(双方)的性格が強く、夫婦の居住も夫方・妻方が相なかばし、財産も夫婦別産、父子別産という個人所有の形態をとっているきわめて流動的なものであるとする。したがって、このような家族形態の下では、単系に父―子関係を基本とする「イエの継承」観念は未発達であり、継承観念は「氏」を基本とする始祖のマナ(呪術(じゅじゅつ)的霊威・魂)の継承という形で発現するしかなかったとする。

このような社会のなかに律令制が導入されると、律令国家は、首長位が傍系親を含む範囲で移動し、構成員も変動する「氏」の組織では国家の支配単位として流動的なため、嫡子制の導入によって「イヘ」(古代の家族)を支配体制の基礎としたり、三位(さんみ)以上の貴族には公的な制度としての「家」を設けたりした。しかし、いずれにしても「イヘ」は継承単位として存在しておらず、公的「家」も現実には小「氏」として存在することになった。

しかし、このような体制の変化が「氏」を出自集団として純化させたことも事実で、8世紀末~9世紀前半には「氏」は未熟な家を結集する集団へ展開してゆくことになる。

(2)古代から中世へ

家族というものは普遍的に存在するが、時代によってその形態やそれを律する原理が異なる。8世紀以前の社会では、先述のごとく「イヘ」は双方的親族関係に規定された不安定な集団であり、律令国家が戸籍を通じて個人を把握しなければならなかったのは、支配の強固さによるというよりも、このような未熟で、不安な「家」の特質によるものという見方もできる。

しかし、9世紀以降は兄弟共同体的原理を基軸とした家族共同体が自立し始め、律令国家はこのような「家」を前提に税、負債の追求を行うようになる。同時に、律令国家はたてまえ上では戸籍制度を維持はしていたが、負担能力をもつ富豪層に注目し、これに税を請け負わせるという形で収取制度の末端に組み入れ始める。10世紀に入ると、律令国家は富豪層にみる請負的支配システムを国家の地方支配のなかに導入し、負名(ふみょう)、郡司、国司などの官物(かんもつ)請負制を推進し、律令国家的人別支配を放棄してゆく。

一方、中央では令外官(りょうげのかん)の出現と発展に対応し、令制の官職および官庁はその機能が形骸(けいがい)化または変質し、10~11世紀には全官庁機構の再編が進む。加えて、令制、令外の別なく、特定の氏族が特定官司を世襲的に請け負う傾向が生まれる。

やがてこの両者の請負方式は、いわゆる寄進地系荘園(しょうえん)が成立する11世紀後半には、中世国家の収取制度の骨組みとなる「職(しき)」の体系として結実する。すなわち、「職」は特定の「家」が中央へ税を集めるシステムのなかの一職掌を請け負い、その見返りに得分(とくぶん)(収益)を得るという官職的側面と、それをその「家」が「家産」として世襲化するという面の二面を有しているが、10世紀まで継承という面では未熟であった「家」が、11世紀以降は婚姻形態の安定化と開発の進展などによって永続的経営体として立ち現れ、これが「職」と結び付くことによって、家産をつくりだし、それを直系の親―子へ継承する傾向が生まれる。ここに日本で初めて親子の連鎖による承家の観念が成立することになる。

しかし、この中世的「家」は「職」と表裏一体の関係にあって継承も可能となっているという性格はもっているが、「家」が1世代ごとに解消するというその世代性を克服するには至っていない。継承の面では家嫡はいちおう長子が優先されるが、当初はその家の家業(職)を担う能力(器量)の有無が問題で、それは家父長(基本的に親)が作成する譲状(ゆずりじょう)によって決定され、上級領主がそれを追認した。このような社会では器量をもつ家父長の決定権、すなわち親権が社会の中心的規範となっていた。

ところで、9世紀までに単系的出自集団に純化を遂げた「氏」は、10世紀以降はその継承性をもつ、「家」の出現によって大きく変化させられる。古代的な「氏名(ウヂナ)」は10世紀以降、中央に寡占化が進行し、いわゆる源、平、藤(とう)、橘(きつ)、中原、大江などに絞られ、氏集団として事実上の意味は失われる。それに対して「一家」「一門」「一流」とよばれる「イエ」(中世的家族)的集団が登場する。この集団は経営体としての「家」を内包、分出するが、特定の範囲では、その始祖の居住地、あるいは開発地の地名をその集団の名称とし(これはのち名字(みょうじ)となる)、共同の祖先祭祀(さいし)を行っている。すなわち、中世前期の社会は、「氏名」と「名字」がそれぞれ実質的意味をもって並存している時代といえる。たとえば、北条泰時(やすとき)は公式の場、公式の文書では平朝臣(たいらのあそん)泰時と称している。名字はどの集団に帰属するかを示し、「氏名」(姓)は、古代以来の天皇(朝廷)に奉仕する者としての称と認識されているのである。農民層においても、自らを平民百姓(公民)と主張する場合などは「氏名」を使用している。

(3)中世から近世へ

南北朝の内乱を境に、荘園公領制は激しく動揺し、「職」によって支えられていた「家」的秩序も崩壊の危機に瀕(ひん)する。

地方では、地域連合体としての一揆(いっき)体制が新たな秩序として現れ、在地では惣郷(そうごう)―惣村という形で村落が自立化して共同体規制を強化し、「家」の秩序はそのなかに組み込まれ始める。戦国期に入ると、大名はこれらの秩序を領国支配のなかに包摂し、それを主従制的原理で律してゆく。個々の「家」の家父長も主従制的原理をその家内部の支配原理として優先させるようになり、中世前期・中期にみられた親権支配の原理が最優先される社会から、主従制を絶対視する社会となる。親権を象徴する譲状は、この時期から、しだいにその機能を喪失し始め、家父長の地位も以前は家父長が死亡するまでもち続けたが、隠居制が採用されると、親権と家長権は分離され、家長権が「家」を律することになる。

したがって戦国期の乱世のなかではこの主従制的秩序は力の論理となり、器量ある者が主君として君臨し、新しい主従の論理を構築した。また、在地村落においても村落間の相論(そうろん)に「自力救済」の論理が働き、絶え間ない争いが続いた。16世紀後半のこのような状況のなかで、大名にとっては支配の安定のための広い統合的秩序の形成、すなわち「天下統一」が政治的課題となってくる。

ここに登場してくるのが織田信長、豊臣(とよとみ)秀吉である。信長は、中央権門、「国」の支配者大名を統合し、国役(くにやく)賦課によって百姓の旧来の諸関係を断ち、天下的公儀の道を希求した。秀吉は征服地域に「惣無事(そうぶじ)」令(平和令)を出し、武力的解決法を禁止するとともに、太閤(たいこう)検地を実施し、中世的秩序の温床となっていた重層的土地支配のあり方を完全に否定した。さらに刀狩(かたながり)令、身分統制令によって、新しい身分秩序(士・農・工・商―賤民(せんみん))をつくりだし、自身はその支配の正統性を天皇に求め、豊臣姓を与えられるとともに、太政(だいじょう)大臣、関白の地位に座った。

江戸幕府は、朝廷を遠ざけるが、基本的に秀吉の路線を継承し、大名や武士の統制として相変わらず官職秩序を巧みに利用し、その限りで天皇制を存続せしめた。また一方では、すでに戦国大名や村落共同体が掌握しつつあった家の象徴である名字の与奪権を完全に握り、農民以下の名字を剥奪(はくだつ)した。また石高制によってその「家」の収益を表示し、また役の体系によって家秩序をつくりあげ、村落は村高を分割する高持(たかもち)百姓と役屋(やくや)の体制により、その秩序を完成させた。近世の家(ことに武家、百姓)は家産が支配秩序のなかに組み込まれており、その継承は家父長の意志を超え、個人より公の秩序に組み込まれた「家」の論理がより優越するようになった。なお最近の研究では、小農民層の永続的、継承的家が成立するのは地域によって多少異なるが、寛文(かんぶん)・延宝(えんぽう)期(1661~1681)ごろが一つの画期であったといわれている。

(4)近世から近代へ

近世の「家」が基本となり、近代的「家」秩序が成立したと一般にいわれる。しかし、近代国家の「家」が近世の「家」と決定的に異なるのは、欽定(きんてい)民法によって戸主を家長と定め、「家」を天皇制と直結させた点である。近世国家の「家」的秩序の頂点にあったのは将軍であったが、近代の天皇はこの将軍権力を奪い、天皇の下に象徴的にあった「氏」の秩序を復古し、「家」を支配単位とした。そのため、将軍権力の下、家の名として存在していた名字と、天皇が象徴的に掌握していた「姓」「氏」が、明治以降、同体となる。したがって、「家」なるものを中心に日本の歴史を振り返るとき、近代の「家」が天皇制イデオロギーのもとで国家の細胞として位置づけられ、国は皇室を宗家とする一大家、すなわち「家の家」になったのだという点を、日本における近代的な家の特殊な存在形態として再認識する必要がある。

これまでも日本社会の特質をイエ社会ととらえ、それが日本の伝統的社会制度であるとみる見方があった。近年、日本の経済発展のなかで、日本社会の特質をイエ社会とし、その間柄主義が日本の近代化、戦後の高度成長を推進した主要な要因であり、将来もこのイエ社会の特質は失われるべきでないとする説が近代家論として出されている。しかし、これまでみてきたように、「家」は支配・体制の支配単位として機能したというマイナスの歴史があり、この面を無視して、イエ社会を肯定することは危険である。また、日本における「家」の歴史は長いが、これも歴史的に形成された産物である。「家」も時代によって変化を遂げており、歴史的には「家」は解体する方向へ進んでいるようにみえる。ただ、このことの是非はともかくとして、われわれが「家」や家族といった問題を改めて問い直さねばならない時期にきていることは間違いない。

[飯沼賢司]

日本人の国土意識と国際意識

(1)古代

4世紀以降、倭(わ)(日本)は朝鮮半島の百済(くだら)・新羅(しらぎ)・高句麗(こうくり)に対し優位にたとうとする。471年(雄略15)に比定される埼玉古墳群(埼玉県)の稲荷山古墳出土鉄剣銘の「治天下大王」は、そうした「大国」意識を表している。倭は600年(推古8)に遣隋使、続いて630年(舒明2)に遣唐使を派遣し中国との対等外交を志向するが、そこには、隋、唐の国際秩序=冊封(さくほう)体制下に入った朝鮮3国を倭の下位に位置づける意図があった。660年(斉明6)に新羅が唐と連合して百済を滅ぼすと、倭は662年(天智1)百済の人質余豊璋(よほうしょう)を百済王に冊封し、倭中心の新たな国際秩序作りを企てる。しかし翌年、白村江(はくそんこう)の戦いで百済は滅亡した。新羅はさらに668年に高句麗を滅ぼすが、その後対唐戦争に突入し、かえって倭に接近してくる。倭はその新羅を外藩として自らの国際秩序に編成しようとする。こうした動きを背景に7世紀後半、倭は国号を日本、大王の称号を天皇と改めた。一方日本列島内では、645年(大化1)の大化改新後、朝廷は王化にまつろわぬ東北のエミシ(蝦夷)経略を進め、改新後まもないころ道奥(みちのく)(陸奥(むつ))国を置き、宮城県南部まで支配下に治めた。また南九州では、天武(てんむ)・持統(じとう)朝ごろ(672~697年)、隼人(はやと)の一部を畿内およびその周辺に移住させるとともに朝貢させた。

701年(大宝1)大宝(たいほう)律令が制定され、律令国家が成立した。律令国家は天皇が国土と人民を公地公民として支配する一方、対外的には隣国・蕃(藩)国(ばんこく)・夷狄(いてき)という三通りの対外関係を設定し、天皇の権威と徳治を宣揚した。隣国は日本からみて対等の国、中国の唐がそれにあたる。蕃国は日本より下位にみた国で朝鮮半島の新羅と渤海(ぼっかい)、夷狄は日本列島の北と南に居住する、いまだ王化に服さない蝦夷と隼人である。朝廷は東北に712年(和同5)出羽(でわ)国を設け、724年(神亀1)多賀(たが)城を築いて陸奥の国府と鎮守府を置いた。また、南九州に701年唱更(はやと)(薩摩(さつま))・多禰(たね)両国を、713年大隅(おおすみ)国を置き、蝦夷・隼人地域の国郡制的な編成を進めたが、蝦夷と隼人の造籍・編戸はままならず、帰服した蝦夷を俘囚(ふしゅう)・夷俘(いふ)とよび、薩摩国に隼人11郡を存在させるなど、その支配を貫徹できなかった。それゆえ逆に、蝦夷と隼人を辺境の化外(けがい)の民と位置づけたのである。薩摩・大隅隼人の朝貢は、716年(霊亀2)に6年1交替制に強化された。

8世紀始め、日本は唐・新羅・渤海(ぼっかい)と外交関係があった。日本は新羅を朝貢国とみなしたが、新羅は唐と国交を修復すると、735年(天平7)日本に対等外交を要求してきた。それ以降、日羅関係は険悪になっていった。753年(天平勝宝5)には遣唐使が唐の朝廷で新羅使と席次を争い、日本が新羅より上位にあることを唐に認知させる事件を起こした。日羅関係は779年(宝亀10)の新羅使を最後に断絶する。そこで日本は727年に隣交を求めてきた渤海に対し、高句麗を継承することを理由に朝貢関係を迫った。

800年(延暦19)朝廷は薩摩・大隅両国に班田制を実施した。律令的な支配が及ぶことになったので翌年、薩摩・大隅隼人の朝貢は停止された。東北では774年以来北上川中流域=胆沢(いさわ)地方の蝦夷との戦いが続いていたが、811年(弘仁2)に終結し、陸奥国が岩手県盛岡市付近まで広がった。ここに日本列島内の夷狄の世界は解体した。蕃国は779年に日羅関係が断絶したので渤海だけになった。840年(承和7)新羅の張宝高が大宰府に遣使してきたが、日本は臣下に外交の権なしとこれを拒絶した。これ以降、日本は対外的に消極的姿勢を強め、894年(寛平6)遣唐使を停止し、922年(延喜22)には渤海との国交を断絶する。対外関係が断絶した10世紀、朝廷は、927年(延長5)の『延喜式(えんぎしき)』によると、日本の四至(しいし)を東は陸奥、西は遠値嘉(おぢか)(五島)、南は土佐、北は佐渡までととらえている。

(2)中世

12世紀には、東は外(そと)が浜(はま)(津軽(つがる)半島北端)から西は鬼界島(きかいしま)(薩摩の硫黄(いおう)島)までが国家の領域と考えられている。そして、その外側に夷島(えぞがしま)(北海道)、琉球(りゅうきゅう)または高麗(こうらい)があった。この時期、日本は奥羽北部から夷島にかけての住人を、改めてエゾ(蝦夷)とよび異民族視した。鎌倉幕府はこの「東夷」の支配権をもち、津軽・下北半島を勢力圏とする安東(安藤)氏を蝦夷管領(かんれい)に任命して蝦夷鎮撫(ちんぶ)にあたらせた。

中世の正統的な国家観念である神国思想は、「万世一系」の天皇の存在を唯一の根拠に、日本を他国より優れている、逆に他国を日本の従属対象としてみるという独善的な国際意識をもっていた。神国思想は、13世紀末の蒙古襲来後高まりをみせる。しかし、神国思想の対外的な優越感は、逆に言うと、対外的な恐怖心の裏返しにすぎない。たとえば、室町幕府の対明(みん)外交が断絶した1419年(応永26)に朝鮮が倭寇(わこう)の本拠地とみなした対馬(つしま)を攻撃するが、この応永(おうえい)の外寇を日本人は事実の確認なしに蒙古の来襲と受け取って恐怖した。この後も、日本人は外からの脅威をムクリ・コクリ(蒙古・高麗)とよんで恐れるようになる。

1401年、足利義満(あしかがよしみつ)は明に遣使して国交を求めた。翌年明の恵帝(けいてい)は義満を「日本国王源道義(みなもとのどうぎ)」と称し、大統暦を授ける。1404年には永楽(えいらく)帝が義満を日本国王に冊封する。日本は明の国際秩序=冊封体制のなかに入り、武家外交が成立した。しかし義満が始めた対明外交は、瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)の『善隣国宝記』(1470年)によると、日本国王と称し明年号を用いる朝貢形式に批判が強かった。そのため4代将軍足利義持(よしもち)は1411年、1419年に来日した明使の入京を禁じ、明との国交を断絶する。しかし、6代将軍足利義教(よしのり)は1432年(永享4)に遣明船を派遣し、1434年日明国交が再開する。このとき「黒衣の宰相」といわれた満済(まんさい)が、日本は神国だから隣国の好(よしみ)で明に通交すべきであると義教に進言している。

日本と朝鮮は明の被冊封国として対等な関係にあるが、足利将軍は朝鮮国王あての国書に「日本国源某」と称し、日本年号を用いた。国王と名のらなかったのである。これは朝鮮を日本より一段下にみる伝統的な朝鮮観の反映であるといわれる。琉球もまた明の朝貢国であるが、室町幕府と琉球の間には1414~1527年(大永7)に足利将軍が琉球国世主(よのぬし)にあてた文書が4通残っている。それは日本年号と印章(徳有隣)を用い外交文書の体裁をとっているが、国内の臣下にあてる御内書(ごないしょ)の様式でもあった。1530年(享禄3)ごろと推定される「鶴翁字銘并序(かくおうあざめいならびにじょ)」(『幻雲文集』)によると、日本は琉球を「附庸(ふよう)」国とみなしている。

(3)近世

1592年(文禄1)豊臣秀吉(とよとみひでよし)は明出兵(朝鮮侵略)を起こし、同年5月、日本・朝鮮・明3か国の支配構想を明らかにした。それ以前秀吉は、1582年(天正10)に亀井茲矩(かめいこれのり)を「琉球守(かみ)」に任じ、ついで1592年明国浙江(せっこう)省台州の「台州守」に転任させているが、これによって判断すると、秀吉は東アジア諸国を征服し国郡制的に支配することを構想していたと考えられる。1598年(慶長3)朝鮮侵略は失敗に終わり、翌年以降、徳川家康が明との講和、いいかえると日明国交を追求する。この対明政策の一環として、家康は1604年蝦夷地のアイヌとの交易を松前氏に管理させ、1607年宗氏を通じて朝鮮と国交を回復し、1609年島津氏に命じて琉球を征服した。中世では日本の外側にあった琉球と蝦夷は、幕藩体制下の「附庸国」「蝦夷地」として位置づけられることになった。

日明国交は、結局、実現しなかった。そのため幕府は朝鮮・琉球との間に日本を中心とする国際関係の形成を進め、1630年代(寛永7~16)に徳川将軍を大君(たいくん)と称する大君外交が成立した。1635年に幕府は日本船の海外渡航を禁止する。一方海外からは1634年に琉球使節が、続いて1636年に朝鮮通信使の来日が始まる。こうして大君の御威光を東アジアに及ぼす外交体制が成立した。島原の乱後、1639年に日本はポルトガルと断交する。1644年(正保1)には中国で明から清への王朝交替が起こり、日本を取り巻く国際環境が緊張した。日本はこうした新たな事態に対処するため、「奥国」(東南アジア)と「北高麗」(北東アジア)とよぶ地域を設定し、この二つの地域の動きを警戒した。琉球征服後、日本は琉球を日中両属の地位に置いたが、1719年(享保4)に日琉関係を隠蔽(いんぺい)する。それを受けて琉球は1725年、日本の属島度佳喇(とから)(七島、南西諸島北端)と通交しているとの論理を創出する。

1792年(寛政4)ロシア使節ラクスマンが蝦夷地・根室に、続いて1804年(文化1)レザノフが長崎に来航し貿易を要求する。これに対し幕府は、通信国・通商国以外の国とは新たな対外関係を拒否する方針を固めた。ここにいわゆる「鎖国」祖法観が成立した。ロシアとの緊張を背景に、幕府は1799年東蝦夷地を、続いて1807年西蝦夷地を直轄化した(1821年まで)。1801年(享和1)に志筑忠雄(しづきただお)はケンペル著『日本誌』の1章を翻訳し『鎖国論』と名づけた。これが「鎖国」の語の成立である。

アヘン戦争(1840~1842)後、1844年(弘化1)にオランダ国王ウィレム2世Willem Ⅱ(1792―1849)が12代将軍徳川家慶(いえよし)に開国を勧告してきた。それに対し翌年、幕府は外交関係の通信国は朝鮮・琉球、貿易関係の通商国は中国・オランダと言明し、オランダの勧告を拒否する。『通航一覧』(1853)はその序に、通信国・通商国は寛永年間(1624~1643)に成立したと述べる。『徳川実紀(とくがわじっき)』(1849)は、1635年に幕府が行った日本船の海外渡航の禁止を「海禁」と位置づける。このように幕末、ヨーロッパより開国を求められた日本は、1630年代に海禁を行い通信国・通商国を設定したとする日本型華夷(かい)意識の論理を創造した。

[紙屋敦之]

政治・国際関係・防衛

総論

1945年(昭和20)8月、日本国は第二次世界大戦で決定的な敗北を喫し、戦勝連合諸国が注視するなかで、新しい「国づくり」を開始することになった。「国づくり」のため民主主義と平和主義を標榜(ひょうぼう)する新憲法がつくられたが(1946年公布、1947年施行)、戦後の最大の課題は政治諸改革よりもむしろ経済復興に向けられた。壊滅した経済、産業を回復させ展開のめどをつけることを至上命令とする「国のかたち」は、その後一貫して日本国を刻印づけた。経済優先主義あるいは経済至上主義はこの国の「国是」となり、国民の意識のなかに深く織り込まれたのであった。

この国是は、いろいろな紆余曲折(うよきょくせつ)があったものの、みごとに成功した。経済、産業は立ち直り自立し、やがて高度成長を志向し成長率の限りなき増長を目ざすようになった。とりわけ、1970年代において二度にわたり諸国の経済に深刻な打撃を与えた石油ショックから日本はいち早く立ち直ることができ、1970年代の終わりには、気がついてみたら世界に冠たる「経済大国」になりおおせていた。「経済大国」になるについては、国内的には憲法が目ざした市民的な諸自由、諸権利の確保と民主主義的な政治・社会秩序の形成があずかって大きな力になったこと、および国際的には、これまた憲法が掲げた平和主義、国際協調主義のもとで、この国が軍事的緊張状態にさらされることがほとんどまったくなかったこと、など国内外の環境のよさを軽視してはならない。すなわち個人主義的なリベラリズム、民主主義的政治原理、そして平和主義の確立という条件が「経済大国」への道を背面から支えてきたのであった。しかしながら、国是としての経済至上主義が成り立つ限りでは、権威主義、秩序優先主義、集団主義その他、明治以来この国の伝統になってきている政治文化、社会通念を、そのまま温存させるのを得策と考える傾向が強かった。こうして、経済的な効果を達成するためには、市民的な自由や権利の伸張を抑え、民主主義的な原則には目をつぶって官僚的な支配を是認するのを当然のこととして許してきた。経済の「近代化」による超高度成長はかならずしもこの国の政治、社会の実体や人々の公共意識の「近代化」をもたらすことにはならなかった。

1980年代に入ると経済にかげりを見せ始めたアメリカとの間で貿易摩擦などの不調和に苦慮させられることもあって、「経済大国」としての日本国は、外に向かって「政治大国」にならなければならない、と社会支配層は主張するようになる。内に凝縮して力をつけ外国への発言力を高めようという立場から、伝統的に「日本的なるもの」を掘り起こしその価値を再認識すべしとする日本および日本人(アイデンティティ)論が花盛りとなる。こういう風潮のなかで、現在の日本の歴史的原点にあたる「戦後民主主義」の虚妄性を突き、これを、日本国を見舞った一時的なあだ花と見なして「総決算」してしまおうという主張が出てきた。こう主張する人々にとっては、日本国憲法は、「戦後民主主義」の諸悪の根源にほかならないから、すべからく速やかに憲法改正が行われなければならないのであった。

このような「経済大国化」論のイデオローグたちは、日本が諸外国、とりわけアメリカと伍(ご)してさえ優位に立てたのは、「単一民族国家」であることに由来するとか、日本社会に独特な人間関係を反映した「日本的経営」の特質に原因があるとか、などなど、特別に「日本的なるもの」の重要性を強調した。1980年代後半日本経済が高みに登りバブルの渦中で急速回転するころには、「いまやパックス・アメリカーナは崩壊した。やがてパックス・ヤパーナの時代がやってくる」とか、少なくとも「いまやアメリカを含め、いかなる国も日本のモデルではなくなった」といった自信に満ちた積極論が飛び交った。こうした意気軒昂(けんこう)な日本経済論のあおりを受けて、諸外国の間には「日本異質論」を踏まえた新しい「黄禍論」がささやかれるようになった。

けれども、1989年ソ連邦を頂点に置く社会主義体制が崩壊し冷戦構造が消失して国際関係が大変革を蒙(こうむ)るなか、日本は一方で1990年代初期の湾岸危機、湾岸戦争に対応するとともに、他方バブル経済の崩壊という予期しなかった大規模の経済危機を切り抜けなければならないことになった。