精選版 日本国語大辞典 「日時計」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「日時計」の意味・わかりやすい解説

日時計

ひどけい

太陽の日周運動を利用し、太陽の時角の推移から時刻を定める器械。太陽は24時間で全円周360度の回転を繰り返すので、1時間当りの時角の変化は15度である。

いま地面に垂直に棒を立て、その周囲に全円周を24等分する放射状の線を引くと、これが日時計になる。これがそのまま日時計として使えるのは北極点に限られ、中間緯度では棒を地軸に平行に置かなければならない。

単に地面に棒を立て目盛りを描いた簡単な日時計は紀元前2000年にバビロニアにおいて使われている。前700年ごろに書かれた『旧約聖書』の「イザヤ書」(第38章)には、「見よ、わたしはアハズの日時計におりた時計の影を10度あとに戻す」ということばがあり、当時常用されていたことがわかる。

前300年、カルデアの天文学者ベロススBerosusは半円形または半球形の日時計を製作した。ギリシア・ローマ時代には半球形のものが多い。大理石に4分の1球面のくぼみをあけ、この球面に沿って、上方から放射状に目盛り線を引く。中心角で15度間隔で目盛りを引くと指針の影は太陽の時角の変化に伴い、1時間ごとにこの目盛り線を通過する。これが古代の日時計である。

現存する最古の日時計はナポリ博物館所蔵のものである。ベスビオ火山の遺跡であるヘルクラネウムから出土したもので、長さ12センチメートル、幅8センチメートル、表面に張った銀板に目盛りの刻みがある。

球面のかわりに円錐(えんすい)面、あるいは円筒面を使った日時計もある。

インドのジャイプル王ジャイ・シン2世が1730年に建てたものは世界最大の日時計であり、エジプトにある尖塔(せんとう)オベリスクは日時計の役目を果たしたという。

中緯度の地点で実用に使うには、平面形で水平式または垂直式のものが多い。

[石田五郎]

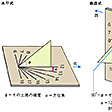

水平式日時計

頂角がその地点の緯度∅の値(東京ならば35度)の三角形を平面の上に垂直に立てて指針にする。太陽の時角tに応じた影の線の方位角aを計算し水平面に記入する。指針を真北の方向に向けて設置すると、影の方向から時角を読み取ることができ、時刻がわかる。

方位角aを求めるには次の式を使う。

tana=sin∅・tant

tに角度225分(3度45分)ごとの間隔の値で計算すると、時間目盛り15分ごとの影の線の方位角が計算できる。

[石田五郎]

垂直式日時計

壁面に掛ける垂直式の日時計もある。指針は、壁面からその地点の緯度の余角90゜-∅だけおこす。南向きの垂直面にこの指針の投ずる影の方向を読み取って時刻を知る。垂直に真下の方向から指針の影の方向までの角度をαとすると、計算は次の式による。

tanα=cos∅・tant

これらの値は、緯度によって違った結果になるので、日時計を使う土地の緯度にあわせて設計しなければならない。

[石田五郎]

日時計の使用上の注意

以下のような補正を行えば、日時計で時刻を1分以内の精度で決めることができる。

(1)正しく真北の方向に向ける。磁石で方向を決めるには、偏角の補正(東京では6度だけ東に戻す)が必要である。

(2)経度差の補正。日本の標準時は東経135度の子午線(兵庫県明石(あかし)市を通る)をもとにするので、それより以東では補正値を減じ、以西では加える。補正値は経度差1度につき時間4分である。

(3)均時差の補正。標準時は平均太陽を規準とするので、真太陽の経度との誤差(均時差)の補正をする。これは1年の各月日によって決まっている値で、最高20分を超える。

日時計のほかに、古代から水時計、砂時計が使われていたが、それらの精度は日時計に劣っており、夜間あるいは曇天の日に日時計の補助に使われていた。

[石田五郎]

改訂新版 世界大百科事典 「日時計」の意味・わかりやすい解説

日時計 (ひどけい)

sundial

太陽によってできる物体の影の位置を利用した時計。日時計は人間のつくった最古の時計であり,中世ヨーロッパに機械時計が出現し普及するまで約3000年にわたって広く使われた。今もヨーロッパの中世の建物外壁に設けられた日時計を多く見ることができる。初期の機械時計は精度が不十分だったので,日時計を基準として修正しながら使用したと思われる。原始の日時計は地面に対し鉛直に立てた日影棒(ノーモン)と簡単な目盛からできていたが,これでは季節によって目盛からのずれを生ずる欠点がある。日影棒をその土地の緯度と同じ角度傾斜させて取りつけると,この変動を除くことができる。日時計には目盛板を垂直に置く型と建物の壁上に設ける垂直型とがある。また携帯用として各種アイデアを凝らしたものがある。日時計は本来真太陽時を示すのだが,標準時を読める精巧なものもある。機械時計の文字板と針の起源は日時計であり,針の回転方向は北半球における日時計の日影の動きと同じである。

→時計

執筆者:小野 茂

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「日時計」の意味・わかりやすい解説

日時計【ひどけい】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日時計」の意味・わかりやすい解説

日時計

ひどけい

sundial

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の日時計の言及

【時刻】より

…また原子時計の発達によって時間の精密測定が可能となり,それによって定められた時間が原子時である。

[日時計から水時計へ]

人間が時間の観念を得たのは天空上における太陽の動きであるから,その太陽の位置を知る日時計が最初に考案された時計であったと考えられる。初めは1本の棒を立て太陽による影で時刻を知るノーモンgnomonが使用された。…

【時計】より

…社会の要請に応じて時計が発達し,時計の精度が高くなるにつれて社会が変化するというように,互いに影響を及ぼし合いながら今に至っている。 時計の歴史は日時計に始まる。太陽の動きにつれて木や岩などの影が長さと方向を変えていくことに気づき,これを時計として利用したものである。…

【漏刻】より

…受水型の遺物には元の1316年(延祐3)の延祐漏壺がある。日晷(につき)すなわち日時計の起源は圭表であり,《周礼》に土圭の官が見える。秦・漢時代の真太陽時を測る日晷は3点ばかり出土しているが地平日晷か赤道日晷かについては意見が分かれる。…

※「日時計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新