精選版 日本国語大辞典 「数珠」の意味・読み・例文・類語

じゅ‐ず【数珠】

ず‐ず【数珠】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

じゅじゅ,ずず,念珠(ねんじゆ)とも称し,誦数とも書く。糸や紐に金属や玉石,種子,香木などで作った小玉を連ね通して一環としたもので,仏号(念仏)を唱えたり,真言,陀羅尼(だらに)を唱念する回数を数えたり,仏を礼拝するときに手に掛け,つま繰る法具。古代インドのバラモン教で用いられていたものが,2~3世紀ごろ仏教徒の間にとり入れられたともいわれている。また当初は僧たちが日数を繰るために所持していたのがその起源ともいわれている。日本には仏教伝来後さほど日を経ずしてもたらされたと考えられるが,722年(養老6)の〈法隆寺資財帳〉にすでに〈誦数〉の名前がみえ,正倉院宝庫には奈良時代の数条の〈誦数〉やそれを納める数珠箱が伝存している。平安時代の初めごろより密教の伝来によって,真言を数多く念誦する修行法が盛んに行われるようになってからは,数珠は修法に必須の法具となり,多用されるにいたった。また称名念仏の流行,多数作善業(たすうさぜんごう)の盛行は寸暇を惜しんでの念仏や真言念誦の回数を誇るようになり,常時身に持つ法具として僧俗を問わずなれ親しむものとなるにいたった。

数珠玉の材料には,菩提樹・木槵樹(むくろじ)・多羅樹(たらじゆ)・ハスなどの植物の種子,ビャクダン・コクタンなどの香木,金・銀・銅・赤銅・鉄などの金属,水晶・真珠・サンゴ・メノウ・瑠璃(ガラス)などの玉石や貝・骨・きば・ジュズダマなどが用いられている。これらの玉を連ねる個数は108珠がもっとも普遍的であり,他に経典の説くところによれば1080珠,54珠,42珠,27珠,21珠,14珠の計7種があり,また融通念仏宗では36珠,禅宗では18珠のものも用いられており,これ以外の個数のものも存し,それぞれの個数は仏教的な意義づけにもとづいている。

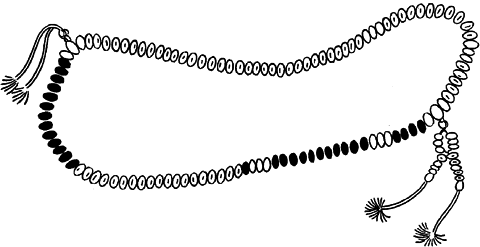

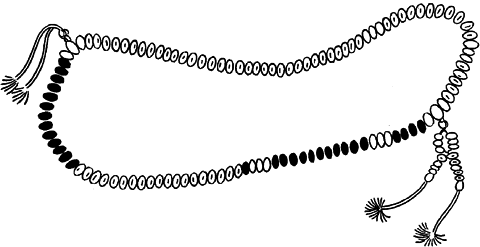

数珠の基本型は108珠で,これは百八煩悩にして百八尊の正しくして動じない心をあらわすとされ,その構成は108珠の主珠(成珠)のほかに母珠という大珠と四天珠,記子珠,浄明珠の小珠,それに記子留の各珠から成りたっている。108珠の主珠(子珠)を2等分して54珠ずつにふり分け,それぞれの中間に位置して数珠の中心となる大珠を母珠(親珠)と呼んでいる。母珠には記子珠をつける紐を通すために丁字に穴が貫通している。母珠は1母珠と2母珠のものがあり,2母珠の場合は首(表房のほう)の母珠を達磨,尾(裏房のほう)を緒留(おどめ)と呼んでいる。この母珠に房をとりつけるが,その房に記子珠(弟子珠,カズトリ)と称する小玉とその端に露形をした記子留(弟子止,露)をつける。また表房の記子珠の根元をゆわえてそこにもう1珠,浄明珠という小玉を加えている。また108珠の主珠の間に四天珠(四天玉,四天,四子,四菩薩珠)と呼ぶ小玉が加わっており,普通7珠目と21珠目の次につけられている。以上が数珠の基本構成であるが,宗派によって多少の差があり,とくに記子の数や房の長さ,形に顕著な相違がみられる。また浄土宗や時宗で用いる二連で輪環に記子や房のついた特殊な数珠もみられる。

→いらたか念珠 →ロザリオ

執筆者:木下 密運

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

諸宗教で用いられる道具の一つ。「ずず」とも読み、また念珠(ねんじゅ)ともいう。多数の小さな珠(たま)を一つの輪につないであり、ときにはそれに房(ふさ)をつける。宗教儀礼の際、珠を一つずつ爪(つま)ぐりながら、無言のまま祈念し、または聖句を唱えて、深い帰依(きえ)を表明し、また厄(やく)を祓(はら)う。インドではバラモン教、ヒンドゥー教、ジャイナ教などで用いられ、仏教にも広く普及して今日に至る。仏教では、出家者も在家信者も儀礼のとき手にかけるが、のちには仏像にかけるなどの例もある。仏(ほとけ)や菩薩(ぼさつ)を礼拝(らいはい)し心に念ずるとき、また煩悩(ぼんのう)を消滅させようとするとき、その珠を爪ぐる。珠の数が通常108個であるのは、百八煩悩にちなむ。珠の数の少ないものもあり、半数の54個は菩薩の五四位、さらにその半数の27個は二七賢聖(けんしょう)に通ずる。その珠は、菩提樹(ぼだいじゅ)の実や水晶などを本来の材料とするが、ときにはそれらにかえて、簡素なものや豪奢(ごうしゃ)なものもある。

原語はサンスクリット語のジャパ・マーラjapa-mālā(念誦(ねんじゅ)の輪)。これがインドから西方に伝えられる間に、ジャパー・マーラーjapā-mālāとして広まり、キリスト教圏にも普及した。サンスクリット語のジャパーはバラroseを意味するところから、西洋では直訳されてロザリオ(ラテン語でrosarium、英語でrosary、ドイツ語でRosenkranz、フランス語でrosarie)となり、インドの場合と同様、宗教儀礼に用いられ、また日常の祈りや一種の象徴として一般化している。さらにイスラム教でも数珠はあまねく用いられ、もっとも広範囲に流通する宗教用具となっている。

どの宗教においても、おおむねその儀礼に際して、法衣をまとい、手に数珠をかけ、それを爪ぐり、灯明やろうそくなどの火を献じ、花などで飾った祭壇に香を焚(た)き、合掌して、聖句や経典などを唱え、神、仏、菩薩、死者の霊その他に礼拝するという、ある共通した形式がみられる。

[三枝充悳]

『谷口幸璽著『数珠のはなし』(1996・法蔵館)』

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

…また当初は僧たちが日数を繰るために所持していたのがその起源ともいわれている。日本には仏教伝来後さほど日を経ずしてもたらされたと考えられるが,722年(養老6)の〈法隆寺資財帳〉にすでに〈誦数〉の名前がみえ,正倉院宝庫には奈良時代の数条の〈誦数〉やそれを納める数珠箱が伝存している。平安時代の初めごろより密教の伝来によって,真言を数多く念誦する修行法が盛んに行われるようになってからは,数珠は修法に必須の法具となり,多用されるにいたった。…

…最多角,伊良太加,刺高とも書く。角(かど)のある108の珠を用いた数珠(じゆず)で,修験者が使用する。通常は,数珠をもむときには音をたててはならないとされているが,修験道では悪魔祓いの意味で,読経や祈禱の際に,この数珠を両手で激しく上下にもんで音をたてる。…

※「数珠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新