精選版 日本国語大辞典 「折敷」の意味・読み・例文・類語

おり‐し・く をり‥【折敷】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「折敷」の意味・わかりやすい解説

折敷 (おしき)

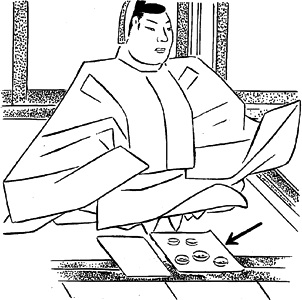

ヒノキの片木(へぎ)などで作った盆で,おもに食器をのせるのに用いた。語源については〈折敷(おりしき)〉あるいは〈食敷(おしき)〉の略などとする説がある。前者は古くカシワなどの木の葉を折り敷いて食器としたための称,後者は〈食(お)し物〉をのせる敷物の意とする。奈良時代の文献には見いだせないが,平城宮址からは薄い片木の縁(ふち)をつけたものが出土している。完形品はないが,大別して方形角丸(すみまる)につくったものと楕円形のものとがある。平安時代にはいろいろな折敷が使われていたようで,材質,形状をあらわす沈香(じんこう)折敷,浅香折敷,漆塗折敷,朱塗折敷,棒折敷,深折敷,絵折敷,絹折敷などの名称が各種の文献に散見される。これらのうち,碁石を納めた深折敷以外はいずれも酒肴(しゆこう)などの食物をのせたものであった。《延喜式》には机などに敷く〈折敷料〉として〈細布〉〈調布〉〈曝布〉の名が見えるが,絹折敷はそれらと同様,絹を折敷に敷いたものと思われる。《御堂関白記》には羅を張った折敷の例があり,鎌倉時代の《世俗立要集》には〈美麗ノトキハ面バカリニ白平キヌヲヲス〉とある。古制を伝えるものとしては,伊勢神宮日別朝夕大御饌祭や春日大社若宮御祭の神饌をすえる折敷がある。前者はヒノキの白木製で方形角丸,後者はヒノキ製で胡粉彩絵(ごふんいろえ)の方形角切(すみきり)である。絵画資料としては《餓鬼草紙》の酒宴場面に描かれた白木製の簡素なつくりのものが12世紀末ごろの実態を示している。伝世品としては,社寺の什器(じゆうき)として大量にしつらえられた俗に根来(ねごろ)塗と称される朱漆塗の折敷が多い。形状は方形,方形角切,方形角丸,方形入角(いりずみ)の4種で,丈の低い縁や底裏に蟻脚(ありあし)や胡桃脚(くるみあし)がつけてある。数ある朱漆塗折敷のうち製作年代のはっきりしているものでは,東大寺の什物であった大仏殿講中寄進の角切折敷が最も古く,弘長2年(1262)の銘をもつ。また,1457年(長禄1)に調進された真清田(ますみだ)神社(愛知県一宮市)の角切,入角2種の朱漆塗折敷が,洗練された和風の伝統を優美な形姿にとどめている。

執筆者:河田 貞

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「折敷」の意味・わかりやすい解説

折敷

おしき

食器、杯などを載せる木製方形の盆。細い幅の板で囲って縁としている。平安時代から平常の食事、祝いの宴などに用いられ、形式、材質、加飾によっていろいろな種類がみられる。四隅を切った角切(すみきり)折敷、四角な平折敷、脚をつけた脚付、または足打(あしうち)折敷の形式があり、脚のついたほうを目上の人に用いるのが例である。材質は薄く削った檜(ひのき)板が常で、杉、椽(とち)も用いるが、『うつほ物語』「梅の花笠(はながさ)」に紫檀(したん)、『源氏物語』「若菜」に浅香(せんこう)(香木の一種)、「宿木」に沈香(じんこう)、『紫式部日記』でも沈香を用いたことを伝えている。白木を加飾して、全体に胡粉(ごふん)を施した白折敷、縁青の青折敷、画を描いた絵折敷は祝い事に用いられた。近世には黒漆、朱漆、青漆、溜塗りなどの塗折敷が現れた。

[郷家忠臣]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「折敷」の意味・わかりやすい解説

折敷

おしき

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「折敷」の意味・わかりやすい解説

折敷【おしき】

→関連項目三方|膳|八寸|向付

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

食器・調理器具がわかる辞典 「折敷」の解説

おしき【折敷】

世界大百科事典(旧版)内の折敷の言及

【三方】より

…神仏への供物台,あるいは宴席などでの食膳として用いられる衝重(ついがさね)の一形式。衝重は方形角切(すみきり)の筒形台脚を備えた折敷(おしき)の総称で,《貞丈雑記》によれば,上部の折敷形に台部を衝き重ねるところから衝重の名があるという。その台部の3方に眼象(げんしよう)(格狭間(こうざま))と称する繰形を透かしたものがすなわち三方であり,4方に透かしたものが四方(しほう)である。…

※「折敷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新