精選版 日本国語大辞典 「打掛」の意味・読み・例文・類語

うち‐かけ【打掛】

ぶち‐か・ける【打掛】

ぶっ‐か・ける【打掛】

ぶっ‐かけ【打掛】

うち‐か・く【打掛】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「打掛」の意味・わかりやすい解説

打掛 (うちかけ)

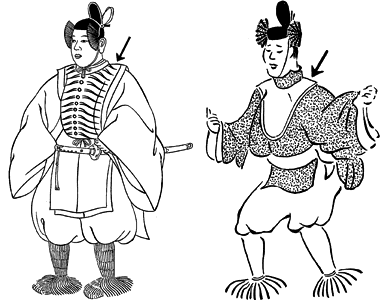

(1)朝廷の儀式に武官が装束の上に着けた裲襠(りようとう)や,舞楽用の袖無しの装飾衣をいう。

→舞楽装束 →裲襠

(2)室町時代以降の武家女性の礼服で掛(かけ)ともいう。小袖に帯を締めた上に打ち掛けて着た同形の表着(うわぎ)で,歩くときに褄(つま)をとるため搔取(かいどり)ともいった。夏は上半身を脱いで用いた形から腰巻と呼んだ。その前身は広袖の女房装束の表着の袿(うちき),これに次ぐ礼装の小袿(こうちき)とする説と,小袖を着用するようになって生まれた礼装とする説とがある。江戸時代には,地白(じしろ),地赤,地黒の綸子(りんず)にししゅうした打掛が正式とされ,総裏の紅絹(もみ)をつけた。のち富裕な町人の婚礼衣装にも用いられた。現代では貸衣装の普及もあり,それまでの振袖花嫁衣装にかわって打掛が多く用いられるようになった。掛下着に掛下帯を締めて打掛を着る。白無垢(しろむく)のほか色綸子にししゅうのもの,織のものなどがある。袖丈は1m,身丈は約1.85m,身幅も大ぶりで量感があり裾と袖口に厚く 綿(ふきわた)を入れて仕立て,裾を引いて着る。遊女の用いた打掛は仕掛(しかけ)と称し,絢爛豪華で歌舞伎衣装に残る。

綿(ふきわた)を入れて仕立て,裾を引いて着る。遊女の用いた打掛は仕掛(しかけ)と称し,絢爛豪華で歌舞伎衣装に残る。

執筆者:山下 悦子

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「打掛」の意味・わかりやすい解説

打掛

うちかけ

介取(かいどり)ともいう。近世の武家女性などが秋から春にかけて着用した礼服。帯付きの上から羽織る小袖(こそで)仕立てのもので、打掛小袖の略。正式には紗綸(さりん)、綸子(りんず)類に御所模様、鶴亀(つるかめ)松竹梅などの寿(ことぶき)模様を刺しゅうしたり絞りにしたりして構成されたもので、地白、地赤、地黒の3種が正しく、それ以外の色は間着(あいぎ)とするのが本式であったが、現在ではこの区別は乱れている。打掛の発生は室町時代である。それ以前の公家(くげ)、武家の式服には袴(はかま)が用いられていたが、袴は日常生活には不便なところから湯巻を用いるようになった。そして、その後、帯と小袖姿が表面に現れるようになり、祝儀の際は、表着より丈の長いものを後ろから打ち掛け、これを「打掛」といった。打掛は丈が長く、引きずって歩かねばならないために、屋外を歩くときは自分で褄(つま)をたぐる必要があり、この褄をかいどることから「かいどり」ともいうようになった。江戸時代以降、武家をはじめ裕福な町人の間で、これを晴れ着として用いる際の一定の決まりができた。女性の晴れ着の裂地(きれじ)は紗綾(さや)か綸子であった。後世になると縮緬(ちりめん)を用いるようになるが、これは変則である。また廓(くるわ)でも花魁(おいらん)の道中に打掛を着たが、これは「仕掛(しかけ)」が正しい言い方である。また民間で婚礼衣装用の打掛は、地紋のある白無垢(しろむく)を正式とする。

[遠藤 武]

『『奥女中袖鏡』(和洋女子大学蔵本)』▽『大野安興著『大奥女中衣服定』写本(幕末・和洋女子大学蔵本)』

百科事典マイペディア 「打掛」の意味・わかりやすい解説

打掛【うちかけ】

→関連項目有職文様|礼服

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「打掛」の解説

打掛

うちかけ

打掛の小袖の略称。近世武家の婦人がおもに用いる最上衣の小袖のこと。鎌倉末期から重ね小袖の一番上に華麗な装飾をほどこす風を生じたが,室町末期には,袴を省略し間着(あいぎ)の小袖に帯を締め,上の小袖をはおったまま打掛とした。打掛は裾を長く引くため歩行には両褄(りょうづま)を掻い取るので掻取(かいどり)ともいう。公家の婦人も略儀としてこの姿をすることがあり,公家では掻取,武家では打掛とよびならわした。江戸時代には御殿女中の常用服となり,種々の慣例が生じ,大名などの奥向の婦人にも影響を与えた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「打掛」の解説

打掛

うちかけ

「打掛小袖」の略称で,室町末期,宮中女官服の簡略化からおこった,帯をしめた上に着る長い小袖。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の打掛の言及

【小袖】より

…(5)箔の小袖 金銀の箔をおいた豪華なもので,室町時代から安土桃山時代はじめにかけて用いられた。(6)打掛(うちかけ)の小袖 たんに〈うちかけ〉,または褄(つま)をかいどるため〈かいどり〉ともいう。小袖を着て帯をしめた上にさらに打ちかけたもので,表小袖の意味をもっている。…

【服装】より

…継褶は略式のもので,武士日常の服装としては羽織袴が行われた。 武家女子の服装としては,将軍および大諸侯の夫人などに十二単,袿袴(けいこ)などの公家の礼装が用いられたこともあったが,一般には袴は省略されて,冬季には打掛を用い,夏季には腰巻を着装して礼装としていた。打掛は搔取(かいどり)ともいい,間着(あいぎ),掛下帯(かけしたおび)をした上に,これを打ち掛けて裾をひき,歩行に際してはかい取って歩いた。…

※「打掛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新