デジタル大辞泉

「戸」の意味・読み・例文・類語

こ【戸】

[名]

[名]

1 と。とびら。また、家屋の出入り口。とぐち。

2 家。一家。「戸を構える」

3 律令制で、行政上、社会組織の単位とされた家。普通は2、3の小家族を含む20~30人の大家族が多い。

[接尾]助数詞。家の数を数えるのに用いる。「戸数500戸」

[接尾]助数詞。家の数を数えるのに用いる。「戸数500戸」

へ【▽戸】

民の家。また、それを数える語。

「秦人の―の数、惣べて七千五十三―」〈欽明紀〉

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

こ【戸】

[1] 〘名〙

① と。とびら。〔易経‐繋辞上〕

② とぐち。部屋や家屋などの出入口。〔老子‐四七〕

③ いえ。家屋。家に住む家族。

※

延喜式(927)二二「率租毎

レ戸以

二

束

一為

レ限」

※小学入門(甲号)(1874)〈民間版〉「家に教へざるの父なく戸に習はざるの童

なからしめん」 〔楚辞‐離騒〕

④ 戸籍。人別。へふだ。

※小右記‐寛弘八年(1011)七月一日「但入二給冷泉院御戸一、仍可レ申二従父兄弟一」 〔晉書‐慕容徳載記〕

⑤ 令制で、行政上、社会組織の単位とされた家。普通は、二、三世帯を含む大家族が多い。五〇戸で一里に編成された。〔

令義解(718)〕

⑥ 酒の量。多く語素的に用いる。〔

色葉字類抄(1177‐81)〕

[2] 〘接尾〙 家の数を数えるのに用いる。

※令義解(718)戸「凡戸以二五十戸一為レ里」 〔易経‐訟卦〕

へ【戸】

〘名〙 人戸。民家。また、戸籍。

※書紀(720)継体三年二月(前田本訓)「任那の日本の懸邑に在(は)む、百済の百姓の浮逃(に)げ貫(ヘ)、戸也絶(た)えて三四世(みつきよつきな)りたる者を括(ぬ)き出でて並に百済に遷して貫(ヘ)に附く」

[補注]「いへ(家)」の「へ」は

上代特殊仮名遣では甲類であるところからこの語とは関係がなく、同じ乙類の「へ(竈)」に基づく語といわれる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

戸 (と)

建物の出入口に設けられた開閉のできる建具で,出入り以外は外部と内部を遮断する。広義には,窓,戸棚,門,乗物の乗降口に用いられる可動のものもいう。

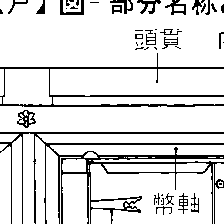

日本

平安時代の《和名抄》では,戸は屋堂にあるもの,扉は門にあるものとし,用いられる建物の種類によって戸と扉を区別しているが,現在では引戸に対して回転式の開き戸を扉といい,機構による違いによって両者を区別するのが普通である。回転式のいわゆる扉の形式が古く,これには〈板扉〉と〈桟唐戸(さんからど)〉とがある。板扉は奈良時代以来,和様建築に用いられた表面の平らな扉で,2,3枚の板を縦に矧(は)いで作るが,まれに法隆寺金堂のように一枚板で作る例もある。奈良時代のものは裏の横桟に厚い板を釘で打ちつけ,釘の頭は饅頭金物(まんじゆうかなもの)(乳金物)で隠し,扉の召し合せ部には定規縁(じようぎぶち)をつける。平安時代以降は扉板が薄くなり,裏桟を用いず上下に端喰(はしばみ)を入れて板の反り止めを兼ねさせる。扉の表面には八双金具(はつそうかなぐ)(出八双,入八双,散らし八双)その他の金具を打つ。桟唐戸は鎌倉時代に大陸から渡来した大仏(天竺)様や禅宗(唐)様建築に用いられたもので,框(かまち)を組んでその間に薄い板を入れる。扉の上部には格子,連子,花狭間(はなざま)などを入れ,後には彫刻が入るようになる。同じ回転式であるが,扉とは異なって水平方向に回転軸を持つのが〈蔀戸(しとみど)〉である。寝殿造では蔀戸に対し,扉形式の戸は〈妻戸(つまど)〉と呼ばれた。これは元来,建物の妻(棟の両端の側面)に設けられていたことから生まれた名で,出入口として使われた。

引戸は〈遣戸(やりど)〉と呼ばれるが,その発生は扉よりも遅れ平安後期である。この時代の絵巻物に見えるのは狭い間隔に横桟を打ったもので,後に〈舞良戸(まいらど)〉と呼ばれる形式である。仏堂や寝殿造の内部では〈透遣戸(すきやりど)〉と呼ばれる引違いの格子も使われた。このほか桟のない,現在〈杉戸〉と呼ばれるものや,中央に1本の帯を入れた〈帯戸〉なども後には使われるようになる。平安後期には〈襖(ふすま)〉が登場し,〈明障子(あかりしようじ)〉(現在の障子)が現れるのも平安末期である。また〈雨戸〉は桃山時代以降のものである。室町以降の書院造を基本とする和風住宅では回転式の扉はほとんど使われないが,社寺では伝統的に扉の用いられる例が多い。

執筆者:清水 拡

西欧

戸の原型は皮や布を垂らしたカーテン状のものであった。その後,西欧においては,戸の大半は開き戸となる。土,石,煉瓦などの厚い壁体を築いた建物では,引戸を作ってそのレールを壁の外側や内側に設けることが不自然であり,安全確保の上からも弱いためであろう。したがって,壁にあけられた開口部を,その開口部の範囲内で開閉できる開き戸が主流となる。この点では戸と窓は本質的に差がない。窓は採光と換気を目的とし,戸は人や物の出入りと防御を目的とするという違いがあるだけである(ガラスを嵌(は)めた庭園側への開き戸をフランス窓french windowとよぶのは,その表れである)。

戸は木製が一般的であるが,古代から墳墓の戸には石造のものが用いられたし,青銅製の戸もギリシア神殿など記念的建造物にしばしば用いられた。カール大帝はこうした古代の青銅製の戸を北ヨーロッパに復活させ,11世紀初頭にヒルデスハイム大聖堂のために青銅製の戸が鋳造された。木製の戸にガラスを嵌める手法は17世紀から始められ,最初にパリのボージュ広場に面した建物に用いられた。

戸は,その機能上何よりもまず堅牢さが要求されるので,木製の戸に青銅を貼る,鋲(びよう)を打つなどの工夫は古代から行われてきた。そうした仕上げは扉口がもつ象徴的な性格と結びついていっそう発達する。〈天国の門〉という言葉に代表されるように,戸はそこを通過する者に一種の承認を与えるものだからである。同時に,戸とその両脇の柱,そしてその上部の額縁の仕上げが,格式の表現として重要な役割を果たすことになった。

なお近年は,動力によって開閉するオートドア(自動扉)や気流の膜によって内部と外部を遮断するエアカーテンも採用されている。

→建具

執筆者:鈴木 博之

戸 (こ)

古代の中国では,社会の基礎的な単位である〈家〉を〈戸〉として組織し,統治の基礎的な単位とした。家が社会的・私法的な存在であるのに対して,戸は政治的・公法的な単位であった。このような戸の制度は,朝鮮諸国を媒介にして日本にも継受され,6~7世紀ごろ,朝鮮からの帰化系氏族を朝廷に組織する際に,〈部〉とは異なる新しい組織原理として,〈戸〉の制度が施行されたと推定される。中国律令では,同居共財の家をそのまま戸とする原則であり,日本律令も〈家長を以て戸主とせよ〉という唐律令の規定をそのまま継受するが,古代日本の家や家長のあり方は,中国とはいちじるしく異なっていた。豪族層では,家は家長を中心とする一つの経営体として存在していたと考えられるが,庶民層では,夫婦と子どもからなる小家族が一般には複数集まって生活しており,家長がはっきりとは存在していなかった可能性が強い。その小家族の集合体は,財産の共有体ではなく,加入,流出も容易におこりうるゆるやかな集合体であったと想定される。したがって,戸を編成する際にも,1里に50人の戸主をまず指名し,その戸主を中心にしてそれぞれ一定の規模になるように戸口をあつめて戸を編成させた可能性が強い。その際,1戸のなかに4人の成年男子(丁男)をふくみ,そこから1人の兵士を徴発するという規準が立てられていた可能性がある。しかし残存する戸籍をみると,100人以上の戸口をふくむ豪族の戸も存在するので,戸の編成は当時の社会の実態をふまえておこなわれていたと想定される。残存する戸籍によれば,戸は一般に複数の小家族をふくみ,平均二十数名からなっていた。戸は父系・男系で戸主とつらなる親族を中心にして構成される原則であったが,実際には,戸主と母系・女系でつらなる親族をふくんでいた可能性が強く,戸籍に寄口(きこう)(寄人)と表記されたもののなかには,そのような親族がふくまれていた可能性がある。律令制は戸を単位として施行され,その基礎とされたのが戸籍であった。戸籍を基礎にして,班田収授も課役の徴収もおこなわれ,人民の身分(姓,年齢,性別,良賤など)も戸籍を基準とした。なお715年(霊亀1)から740年(天平12)の間には,戸(郷戸)のなかが2~3の房戸にわけられた。戸の制は律令制の衰退とともにしだいに形骸化し,やがて平安時代後期には,租税(広義)の徴収などは名(みよう)を単位にしておこなわれるようになった。

→家(いえ) →郷戸・房戸

執筆者:吉田 孝

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

戸【こ】

古代中国では社会の基礎的単位である〈家〉を〈戸〉として組織し統治の基礎的単位とした。日本には6―7世紀に導入され,部(べ)とは異なる組織原理として施行された。律令制下では若干の法的擬制を加えて編成した戸でもって,郷里(ごうり)制下の郷戸・房戸(ぼうこ)が構成された。戸の制は平安中期以降形骸化。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

戸

こ

戸主のもとに編成された律令法上の基本的単位集団。天皇・皇親以外の人々は,必ずどこかの戸に所属した。戸は,5戸で相互扶助・検察の単位である保(ほ)をつくり,50戸が集まって里(り)を形成するというかたちで,国郡里制の地方行政組織の末端にくみこまれていた。戸令に戸主には家長をあてると規定され,家をそのまま法制上の戸とみなす建前であった。現存する古代戸籍にみられる戸はかなりの大家族で,これを当時の実態とみる考えもあるが,律令制の当初から家のような明確な社会的集団が一般に形成されていたことは疑問であり,徴税の単位として位置づけられたための法的な擬制を多少なりとも含むことが想定される。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

と【戸/門】

建物・塀などの開口部に取り付けて開閉する建具の総称。

出典 講談社家とインテリアの用語がわかる辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の戸の言及

【家族制度】より

…次に,これについて述べる。

[明治4年戸籍法による〈家〉制度の形成]

〈家〉制度の形成に重大な役割を果たしたのは,1871年(明治4)の戸籍法であった。維新政府は,幕末の動乱期に輩出し,すでに新政府にも脅威となりつつあった脱籍浮浪者を〈取り締まる〉ことを手始めに,戸籍の全国的編製によって権力機構の日常的機能を可能とする体制を生み出そうとした。…

【相続】より

…また,相続は,財産法上の地位の承継であって,身分法上の地位(たとえば,夫であること)には及ばない。明治民法では戸主の地位の承継としての[家督相続]が認められていたが,現行民法はそれを全廃したため,相続は純粋に財産法上の地位すなわち権利・義務の総体の承継となった。なお,財産法上の権利義務であっても,扶養請求権のような一身専属的な性質を有するものは除外される(民法896条但書)。…

【建具】より

…これらの出入りを,ある場合には開口部のように自由に許し,ある場合には壁などのように仕切るという,相反する二つの機能を解決するためのものである。したがって,歴史的には,戸,障子,ふすま,ついたて,屛風のように,動かせる壁として,その二つの機能の解決をはかる機構のものが多い。現代では,建具の機能に対する要求も多様になり,それを解決する技術も進歩したことから,[エアカーテン]のように建具として受け取られがたい建具も出現している。…

※「戸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

〈コ〉

〈コ〉 〈と(ど)〉「戸口・戸棚・戸袋/雨戸・網戸・井戸」

〈と(ど)〉「戸口・戸棚・戸袋/雨戸・網戸・井戸」 [名]

[名] [接尾]助数詞。家の数を数えるのに用いる。「戸数500

[接尾]助数詞。家の数を数えるのに用いる。「戸数500