心臓(読み)シンゾウ(英語表記)heart

精選版 日本国語大辞典 「心臓」の意味・読み・例文・類語

しん‐ぞう ‥ザウ【心臓】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「心臓」の意味・わかりやすい解説

心臓 (しんぞう)

heart

Herz[ドイツ]

cœur[フランス]

cor[ラテン]

五臓六腑の一つ。動物の循環系の中枢的位置にあって,周期的な拍動によるポンプ作用で,血液循環の維持と調節に不可欠の器官。心臓が血液循環の原動力であることが17世紀にW.ハーベーによって明らかにされるまでは,心臓は肺からきたプネウマpuneuma(霊気)を身体に供給する器官であるとするガレノスの血液学説が一般に信じられていた。

なお,ラテン語のcorはギリシア語のkardiaに由来するが,cardi-,coro-の語は,たとえば心電図electron cardiogramのように,心臓に関する語中にしばしば用いられる。

→血液循環

心臓の系統発生

〈こころ〉を表す〈心〉の文字が心臓をかたどるといわれるように,昔から心臓は心の座と考えられ,〈あたま〉の世界を表す脳髄とは対極的に向かい合う臓器とみなされてきた。それは動物の体を,かりに感覚-運動を営む〈体壁系〉(動物性器官)と,それを養うために吸収-排出を営む〈内臓系〉(植物性器官)の,内外の2系に分けたとき,脳が前者の営みを推進する神経系の中枢に位するのに対して,心臓は後者の営みを促進する循環系の中心部につくられているからである。ここでは,心臓は,循環系の主役を演ずる血管系の一部がとくに肥大して拍動性をそなえ,こうして血液循環の原動力を提供するようになったものといえるが,この心臓のできる中心の場は,動物の個体体制の中ではおのずから定まっている。

一般に動物の血管系には,消化管に分布して栄養を調達する同化性(消化系)のルートと,これを体壁系で消費する異化性(排出系)のルートが識別されるが,心臓はつねに前者つまり同化性の消化管の血管の特定の場に発生する。無脊椎動物では,ふつう血管系の分化は,この消化管を取り囲むようにして始められ,体壁系はここから出た枝によって養われる関係となるが,心臓は,この消化管の背側を縦走する血管系に生まれる。はじめて心臓の現れる環形動物では,この背側血管が体節ごとに蠕動(ぜんどう)運動を起こす。それは未分化の心臓管の連なった段階ともいえるが,これが体制分化の進んだ節足動物や軟体動物になると,それらはしだいに限局して1個にまとまり,律動的な収縮と拡張を営むようになる。

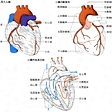

ところで心臓は,一方では消化管との間で同化的に,体壁系との間で異化的に血液を交流させながら,もう一方では独立分化した呼吸器との間でこれをやりとりする。このことは心臓と呼吸器との密接な連関を物語るものであり,無脊椎動物の心臓が種ごとに一見異なってみえるのは,呼吸器のでき方の種ごとの違いによるものと考えられる。これに対して脊椎動物の心臓には,すべての種を通して変わることのない基本の形がみられる。図1に示すように,その血液の循環には,背側大動脈を間に挟んだ腹背2種の系列(静脈)が識別される。このうち腹側の循環は消化管をつねに一定の方向に回る同化性のそれであり,背側の循環は神経管を中心に体壁系を同じく一定の方向に回る異化性のそれであるが,脊椎動物では,それぞれの循環の終りの部分に関所のような形で肝臓と腎臓が挿入され,さらに同化性の循環からは,消化管の前方を利用してガス交換のための呼吸部が,最初の魚の時代には鰓腸(さいちよう)branchial intestineの形で分化してくる。したがって脊椎動物の心臓は,無脊椎動物とは対照的に,消化管の背側ではなくて,その腹側血管の一定の場に形成される。その場所は,ちょうど,この腹側血管が肝臓から出た直後,腎臓からの血管を受け取り,ここから鰓腸へ向かおうとする地点にあたる。ここでは血管が管壁を肥大させながらとぐろを巻く。それは血流の方向に時計と逆巻きのねじれが起こってできたものと解されるが,こうしてできた心臓は,その規則的な拍動によって,一方では肝臓と腎臓の関所から血液が吸い上げられ,もう一方では鰓腸の関所に向かって血液が押し出される。これは同化と異化,そして呼吸という三大生理過程に際して,そうした関所に当然起こるであろう血流の渋滞を解消するための心臓の働きである。ここでは,とくに高圧を必要とするえらの循環と,それに対処するポンプとしての心臓の役割が浮彫にされ,ここからもまた呼吸器と心臓との密接な連関がうかがわれる。

こうして脊椎動物で最初につくられる魚の心臓は一般に〈えらの心臓〉と呼ばれることになるが,それは肝臓・腎臓の血流の落ち合う静脈洞に始まり,心房・心室と続き,動脈幹となってえらの血管に移行するところで終わる。始めの部分が静脈門,終りの部分が動脈門と呼ばれる。この原始の形は,しかし古生代末期の脊椎動物の上陸に伴う呼吸の革命によって,その構造に著しい変化が現れてくる。それは図2に示すように,呼吸器官が水呼吸のえらから,空気呼吸の肺に変わることによって起こるもので,この肺は鰓孔の続きの鰓腸の壁が風船のように膨らんでできたものと考えられる。ところでこの原始の肺の現れる両生類では,その肺に伸びる肺動脈の枝が6対あるえらの血管列の最後尾Ⅵにつながる一方,肺から出る静脈枝が心臓管の心房部に向けて緩やかな角度で還流する。この結果,心臓管の管腔には,えらに向かう古い血流の上に,肺からきた新しい血流が加わることになるが,この新旧2本の流れは,心臓管のねじれによって,初め心房から心室にかけては左-右に並んでいたものが,やがて動脈幹の領域では時計の方向に3/4回転,すなわち270度のねじれを起こして,両者は下-上の関係となり,こうして下層をいく新しい流れはえらの血管の前方の列へ,また上層に押し上げられた古い流れは上述の最後尾のⅥ列へそれぞれ流入することになる。

この関係は,続く中生代の爬虫類から新生代の哺乳類に至る変化にいっそう明らかとなる。ここでは肺の発達と鰓孔の退化によって,にわかに太さを増した肺静脈の還流血がしだいに急角度で心房部を直撃する一方,えらの血管は新しい流れを通すⅢ(頸動脈弓),Ⅳ(大動脈弓)と古い流れを導く上述のⅥ(肺動脈弓)を残してあとは完全に退化する。そして心臓管では図3に示すように,新旧2本の流れを仕切る隔壁が,その静脈門においては心房から心室にかけて左右の間に,また動脈門においては動脈幹の領域に,初めはその管腔内にらせん階段状(両生類)に,やがてはそこでねじれ合う管(爬虫類)をつくるように,それぞれ個別に形成され,ついにこの両者の連結によって(哺乳類)新旧の血流は,心臓管を新しい左心系と古い右心系の二つの系列に完全に分けてしまう。こうして魚の時代の〈えらの心臓〉は,上陸とともに〈肺の心臓〉となり,そしてその右心系に本来の姿をとどめることとなる。

執筆者:三木 成夫

ヒトの心臓

心臓の発生

胎生20日ころになると,中胚葉の心臓板に左右1対の心内膜筒が形成されるが,これは2~3日で融合して,1本の原始心筒という筒状の構造となる。胎生23日には拍動が開始する。原始心筒はこのころからくの字形に大きく折れ曲がり,さらにもう一度逆方向に折れ曲がって折りたたまれ,心房,心室が形成され,相互の間に交通口や中隔が形成されて,胎生30日ころには心臓の基本形が完成する(系統発生と基本的に類似する)。この発生の経過で,原始心筒の折れ曲がる方向が逆になると逆位を生じ,大血管転位などの心臓,血管奇形が生じるし,中隔の形成に異常が起こると,心房や心室の中隔欠損が生じるなど,さまざまな心臓奇形が生じることになり,先天性心疾患の原因となる。

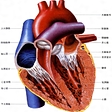

心臓の位置と形態

心臓は縦隔の下部,横隔膜の上で心囊に包まれ,前方は胸骨の後面,後方は食道の前面,左右両側は肺を含む肋膜腔で境される。心臓の重さは成人で250~300g,収縮した状態では握りこぶし大である。輪郭は不等辺四角形で,その下縁は横隔膜上にあり,上縁は心基部と呼ぶ。心臓のほぼ2/3は体の正中線より左側に偏在し,とがった心尖部はほぼ左乳頭の下にある。心尖部から心基部を貫く長軸は左季肋部から右肩に向かう。心収縮による心尖拍動は局所の体表面に伝わり指で触れることができ,また心尖拍動図として記録される。心基部には心房や心臓に出入りする大血管(大動脈,肺動脈,肺静脈,上下の大静脈)があり,周囲臓器と連なる。心臓は内外2葉の結合組織性の心膜pericardiumに包まれる。内側の心膜は心臓の外表面をおおう薄い心外膜epicardiumであり,これは心臓に出入りする大血管の根部に至って反転し,外側の心膜に移行し,じょうぶな心囊 Herzbeutelとなる。心囊の一部は横隔膜に癒着し固定される。心囊と心外膜の間のすき間(心膜腔)には少量の漿液(心膜液)があり,潤滑剤の役目をする。心囊を取り除くと心臓の表面には左右両側の心房と心室の間にそれぞれ房室溝がみえ,また心臓の前後面に左右の心室を分ける空間溝がみられる。これらの溝に沿って冠状動脈や静脈が走り枝分れする。

心臓の構造

心臓の心房と心室は筋肉(心筋)を主成分とする側壁で取り巻かれ,中隔により左心系と右心系に区分され,それぞれ房室弁によって心房と心室に分かたれる。心臓の外表面は共通の心外膜でおおわれるが,内腔面は左心と右心につきそれぞれ1葉の心内膜endocardiumが心房,房室弁,腱索,心室,動脈弁をおおい,それはさらに心臓に出入りする血管の内皮に連なる。

左右の心房

左右の心房atriumにはそれぞれ前方内側寄りに張り出す心耳がある。これらは心基部の前上から出る大動脈と肺動脈を左右から取り囲む。右心房right atriumには上下の大静脈が開口するほか,心臓壁の静脈を集めた冠状静脈洞も開口する。右心房は三尖弁輪(弁輪とは各弁の基部にある結合組織性の輪状の構造をいう)で右心室に連なる。左心房left atriumの後部には左右2対の肺静脈が開口する。左前下方の左心室とは僧帽弁輪で連なる。心房中隔には右心房側に卵円窩(か)があり,これは,胎生期の卵円孔が生後閉鎖した痕跡を示す。心房中隔と左右心房の側壁はともに,厚さは心室におけるよりもはるかに薄く,内圧が高くないこととよく対応する。

左心室left ventricle

内腔は回転楕円体に近い。側壁と心室中隔はほぼ同じ厚さで8~12mmあり,横断面でみると内腔を輪状に取り巻く。心尖部にかけて壁は薄くなるが,内腔側では肉柱がよく発達し,肉柱部を形成する。また後内側部と前外側部で乳頭筋群がよく発達する。これらの先端から多数のひも状の腱索が扇状に広がり,僧帽弁の弁尖に付着する。心室中隔の上部で大動脈弁輪に連なる部分は一部筋肉を欠き厚い結合組織の膜(膜性中隔)だけとなる。

右心室right ventricle

側壁は左心室の壁のほぼ1/3(3~5mm)の厚さにとどまり,横断面でみると半月状に心室中隔の右側に付着する。右室の流出部は心臓の前上方に向かい漏斗状(筋性漏斗部)に張り出し,肺動脈弁を介して肺動脈へ連なる。右心室の乳頭筋は左心室におけるよりも細く短い。

房室弁

心房と心室の間にある弁。左心の僧帽弁と右心の三尖弁とがある。僧帽弁mitral valveは二尖弁とも呼ばれ,二つの弁尖(前尖,後尖)からなり,三尖弁tricuspid valveは文字どおり三つの弁尖(前尖,後尖,中隔尖)からなる。2弁とも隣り合う弁尖の間は交連により分けられ,弁尖の基部は,それぞれ僧帽弁または三尖弁の弁輪の繊維性組織に付着する。左右の房室弁の弁尖の先端には,それぞれ心室内の乳頭筋の先端から扇状に広がる多数の腱索が付着し,流入部を形成する。房室弁は心室の拡張期に開き,心房から血液を心室に導き,収縮期には閉じて心室から心房への血液の逆流を防ぐ。この場合,腱索と乳頭筋は弁尖をひっぱり弁尖が心房側に反転しないようにする。流入部は肉柱部を経て流出部に連なる。

動脈弁

心室と動脈の間にある弁。かつては半月弁とも呼ばれた。左心の大動脈弁と右心の肺動脈弁とがある。いずれもそれぞれ3個の半月状の弁尖からなる。大動脈弁aortic valveの弁尖は繊維性の大動脈弁輪に付着するが,肺動脈弁pulmonary valveは他の弁に相当するような弁輪はもたず,その弁尖は右心室の流出部である筋性漏斗部により支持され,大動脈輪とは漏斗部後壁により分けられる。左右の動脈弁は心室が収縮する場合の駆出期に開き,血液を動脈内へ送り出す。拡張期には閉じて血液の逆流を防ぐ。

心臓骨格cardiac skeleton

僧帽弁輪の一部は大動脈弁輪の一部と連続し,房室間の中隔部ではさらに三尖弁輪とも連続する。この領域は中心繊維体と呼ばれ,右繊維三角と心室中隔の膜性中隔も含む。この部分では動物によっては小さな骨または軟骨がある。中心繊維体を含めて,これら互いに連なる3個の弁輪をいっしょにして心臓骨格と呼ぶ。この骨格には肺動脈弁は直接付着しない。骨格は心房と心室の作業心筋を互いに隔絶するが,両者間には中心繊維体を穿通(せんつう)する房室伝導系の房室束(ヒス束)による連絡がある。なお骨格は一部の心筋繊維が付着する場所となるほか,房室弁を支持し,心室筋へ固定する重要な役割をもつ。

心筋cardiac muscle

作業心筋と特殊心筋とがある。心筋の大部分は作業心筋であり,これは心房と心室の機械的収縮に直接関与する。残りが特殊心筋であり,刺激伝導系を構成する。作業心筋は光学顕微鏡で見ると,多数の横紋筋繊維と毛細血管,またわずかの結合組織と神経繊維からなる。心筋繊維は骨格筋繊維と異なり,多くの枝分れと介在板を有し核は中央にある。電子顕微鏡で見ると心筋繊維は介在板で結合した多数の心筋細胞からなり,内部に筋原繊維,ミトコンドリア,筋小胞体,ゴルジ装置,核,リソソーム,グリコーゲン顆粒などを含む。心房筋細胞では特殊顆粒がみられ,心室筋細胞では筋鞘(細胞膜)が細管状に陥凹してできるT系が発達する。心筋細胞は横径10~20μm,長さ50~150μmと大きさは小さいが,介在板には電気抵抗の低いネキサス(ギャップ結合)があり,電気的緊張は容易に細胞相互間に広がる。したがって心筋は機能的な合胞体といえる。

筋原繊維の主成分はミオシン細繊維とアクチン細繊維で,その微細構造は骨格筋の場合とほぼ同じである。したがって,筋原繊維自身の収縮のしくみは骨格筋の場合の滑り説により理解される(筋収縮)。ただ骨格筋と異なり心筋では,細胞外のカルシウムイオンCa2⁺濃度が低下すれば収縮がなくなる。一般に筋肉の興奮で形質膜の脱分極効果が細胞内部に伝わり,筋原繊維が収縮する過程は興奮収縮連関と呼ばれ,これにはCa2⁺の調達が必要である。このイオンは,骨格筋では細胞内の筋小胞体と呼ばれる囊状の構造から調達されるのに対し,心筋では細胞外からのCa2⁺の調達が筋小胞体からのイオンとともに重要であると信じられている。この場合,細胞外のイオンは心筋細胞の興奮で起こる形質膜の活動電位の第2相(プラトー)で遅い内向き電流に伴って細胞内に入ると考えられている。

生涯を通じ拍動しつづける心筋のためのエネルギーは,その大部分が心筋細胞のミトコンドリアにおける酸化的リン酸化によりまかなわれる。事実,心筋細胞にはミトコンドリアが豊富で,これは哺乳類でも心拍数の多い小動物ほど著しい。エネルギー源としてはブドウ糖,遊離脂肪酸,乳酸,ピルビン酸,ケトン体,また,まれにアミノ酸などが利用され,高エネルギーリン酸化合物ATPが産出される。心筋の酸素消費は,心拍数,心筋収縮力,心筋内張力などの増減と並行して変動する。心筋を養う冠状動脈に硬化症やスパズム(痙攣(けいれん))が起こり,心筋の好気性代謝に必要とする酸素が十分供給されない場合は,嫌気性代謝が主となりエネルギー産出は著しく減少し,心筋障害が進行する。これは臨床的には狭心症や心筋梗塞(こうそく)の発症につながる。

→心筋

冠状循環coronary circulation

心臓を養う冠状動脈coronary arteryは大動脈基部から左右2本出て心外膜下に入る。左冠状動脈幹は前下行枝と回旋枝に分かれ,前者は前室間溝を心尖に向かい下行し途中で対角枝や中隔穿通枝などを出す。回旋枝は左房室間溝に沿って走り洞結節動脈(約45%)や鈍縁枝を出す。右冠状動脈は右房室間溝に入り洞結節動脈(約55%),円錐枝,鋭縁枝などを出す。左右の冠状動脈が灌流する心筋の範囲には個人差がある。この場合,後室間溝に沿って後下行枝を出す冠状動脈を優位または優勢冠動脈と呼ぶ。実際には大多数の人が〈右優位型〉,約10%の人が〈左優位型〉の冠状動脈を示す。なお少数例では,右冠状動脈と左冠状動脈回旋枝が後室間溝の近くで互いに並行する後下行枝を出す(平衡型)。冠状動脈疾患の診断には選択的冠状動脈造影法が用いられる。冠状動脈から出る多数の枝は心外膜下から心筋を貫き,毛細血管に至る分枝を繰り返しながら心内膜に向かう。左右の冠状動脈の間には側副血行路の交通もある。毛細血管網は心筋繊維を養った後,細小静脈に連なる。これらは集まって大,中,小の心臓静脈となり,冠状静脈洞coronary sinusを経て右心房に通じる。なお心臓には広範なリンパ管網がある。これは心内膜側から心筋を貫き心外膜に及び,その通路は冠状動脈幹に沿い心外膜を走行し前縦隔のリンパ節を経て胸管に通ずる。

→冠状動脈

心臓の神経支配

心臓は交感ならびに副交感神経の支配を受ける。これらの自律神経は,元来心臓がもっている自動能や収縮機能を促進したり抑制したりして調整する役目をもつ。心臓における交感神経の遠心性繊維は左右両側の頸部と上胸部の交感神経節から出る節後繊維であり,心臓神経叢を経て心房筋,心室筋,ならびに刺激伝導系に分布する。副交感神経の遠心性繊維は左右の頸部と胸部の迷走心臓神経であり,心臓神経叢や心臓内の神経節を介し,心房節,心室筋,洞結節,房室結節に分布する。交感神経終末からは刺激伝達物質としてノルアドレナリンが遊離する。副腎から血中に遊離するエピネフリンも心節にはノルアドレナリンに類似した作用を示す。これらはカテコールアミンとも呼ばれ,いずれもβ-1-アドレナリン作動性レセプターに作用して,心拍数増加,房室伝導促進,心房・心室筋の収縮力増強,心拍出量の増大を起こさせる。副交感神経(迷走神経)終末からは刺激伝達物質としてアセチルコリンが遊離し,コリン作動性レセプターに作用して心拍数減少,房室伝導減速,心房収縮の減弱をひき起こす。このように相反する作用をもつ交感・副交感神経はさらに高位中枢の影響を受ける。身体-精神的活動には交感神経の緊張が,安静時には副交感神経の緊張が優位となり,両者間のバランスが心臓の機能に影響を与える。心臓にはさらに求心性の知覚神経があり,一部は迷走神経,他は交感神経の経路を経て中枢に興奮を伝える。心筋虚血により起こる狭心痛は,心筋局所の疼痛物質が知覚神経終末を刺激し,興奮が交感神経の心臓枝,交感神経節状索,脊髄後根,脊髄後索を経て視床に至り,大脳に投影され意識される。

刺激伝導系

刺激伝導系は洞結節(キース=フラック結節),房室結節(田原結節),房室束(ヒス束),左右の脚束,心室内プルキンエ繊維により構成され,それぞれ形態的,機能的に特徴をもつ特殊心筋からなる。刺激伝導系の役目は,通常,洞結節の結節細胞(ペースメーカー細胞)に起こる周期的な自動性興奮を心房ならびに心室の作業心筋に伝達しこれを興奮させることである。洞結節と房室結節はともに促進神経としての交感神経,また抑制神経としての迷走神経(副交感神経),また体液性因子(カテコールアミンなど)の影響を強く受ける。洞結節は上大静脈が右心房に接合する部分の限界溝に位置する。洞結節からの興奮は心房筋に伝わるとともに,心房中隔基部で中心繊維体の右房側にある房室結節に至る。房室結節の前下方に連なる房室束は中心繊維体を穿通し心室中隔の膜性中隔下に達し,まず左脚を分岐する。左脚束は心室中隔の左室側心内膜下で前後して扇状に広がる。右脚束は通常細い索として心室中隔を下行する。左右の脚束は心内膜下で網目状に広がるプルキンエ繊維を介して作業心筋繊維に連なる。

洞結節からきた興奮は房室結節においてやや遅く,房室束以下では非常に速く伝わるのが特徴的で,そのため,まず左右の心房が収縮し,血液が心室内に十分に送り込まれた時点でひきつづき左右の心室が収縮し,血液が動脈へ送り出されるしくみになっている。正常の洞調律は種々の病的条件により不整脈(異常調律)に移行する。これには多くの種類があり,その診断には心電図が役立つ。不整脈の発生のしくみには刺激生成異常(期外収縮や細動などを起こす)と興奮伝導障害(ブロックなどを起こす)があるが,不整脈の臨床症状,重症度や予後はその種類により大きく異なる。不整脈の治療には種々の抗不整脈剤のほか,心臓マッサージ,電気的除細動,人工ペースメーカーの植込みなどを要する場合がある。

なお正常の刺激伝導系とは別に副伝導路として,左右の房室輪の一部で心房筋と心室筋を連絡する筋繊維束,また房室伝導路の一部をバイパスして心房あるいは心室を直接連絡する筋繊維束をみることがある。WPW症候群やLGL症候群の発症と関連づけられている。治療として心臓外科的に副伝導路の切断を要する症例もある。

→刺激伝導系

心臓の働き

心拍数

心臓の周期的な拍動は胎生期から始まり,生涯を通じ日夜休むことなく持続する。この心臓の拍動を心拍heart beatといい,これによって起こる動脈の圧の変動を脈拍pulseという。通常,洞結節が心拍動の歩調とり(ペースメーカー)であり,その自動能は自律神経,体液性の因子の影響を受ける。哺乳類については小さい動物であるほど心拍数が多く,たとえばコウモリで1000/min,ラット300/min,ゾウで30/minといわれる。ヒトの心拍数も個人,年齢,心身の活動状態により異なる。安静時の心拍数は健康な成人で60~84/min,乳幼児で100~120/minくらいである。よく鍛練されたスポーツマンでは50/min以下の洞調律を示すこともある。一般に軽度の運動から始めてしだいにその程度を増すと,心拍数は増加し,やがて上限に達する。この場合の最大心拍数は,健常人でも年齢とともに減少し,同年齢では男性より女性において少ない。たとえば30歳で男193,女190,60歳で男180,女163の平均値を示す。狭心症の診断に用いる運動負荷試験のうちエルゴメーターやトレッドミルによる場合は,予測最大心拍数またはその80%くらいに達するまで負荷を行い,心電図変化を評定する。

心周期と心音,血行動態

心臓のポンプ機能の基本となる1回の心拍動(これを心周期という)は,収縮期と拡張期からなる。心周期に伴い左右の心房・心室の容量と内圧には一連の変動が起こり,房室弁・動脈弁が開閉し,心音が発生し,一定量の血液が拍出される(ここで拍出される血液の量を一回心拍出量という)。同時に心電図,心尖拍動,頸静脈波などが記録できる。

心音は前胸壁の中央から心尖部にかけて聴診器により,あるいは直接耳を当てて聞くことができる。またマイクロホンにより心音図として記録される。最も基本的な心音は第Ⅰ音とⅡ音であり,ズーッ・トンといった調子で聞かれる。Ⅰ音(ズーッ)とⅡ音(トン)はそれぞれ房室弁と動脈弁の閉鎖に伴って起こり,Ⅰ音からⅡ音までの時間が収縮期,Ⅱ音から次のⅠ音までの間が拡張期に相当する。第Ⅲ音はⅡ音にひきつづき心尖部で心尖拍動図の急速充満波の終りに一致して聞かれ,若年者においては生理的であるが,中年以後で聞かれれば病的所見である。健常者では第Ⅳ音(心房収縮音)はほとんど耳には聞こえない。心臓弁膜症(狭窄症や閉鎖不全症)のほか心臓の奇形(先天性心疾患)がある場合には,心音のほかにしばしば疾患に特徴的な心雑音が聞かれ臨床診断に役立つ。

心周期における血行動態は,心臓カテーテル法,心臓血管造影法により明らかにされる。収縮期には左右両側の心室がほぼ同時に収縮し,心室内圧の上昇につれ,まず房室弁(僧帽弁,三尖弁)が閉じ心音の第Ⅰ音が発生する。内圧が上昇しつづけても動脈弁(大動脈弁,肺動脈弁)が開くまでは心室内容量は変わらない(等容収縮期)。さらに心室が収縮し,内圧が動脈圧より高くなると動脈弁が開き,血液(一回心拍出量)は大動脈ならびに肺動脈へ送り出される(駆出期)。心室内容量は最小(心室収縮終期容量)となり,内圧が動脈圧よりも低くなると動脈弁が閉じ第Ⅱ音が発生し駆出期が終わる。ひきつづき拡張期に入り,初めは左右の心室とも容量が変わらず内圧のみ下降する(等容弛緩期)。内圧が心房圧よりも低くなると房室弁が開き,心房から心室内へ血液の流入が始まる。初期には流入と容量増大が急速で第Ⅲ音を伴うことがある(急速充満期)。ついで流入は緩やかとなり,内圧と容量はわずかに増加する(緩徐充満期)。心室拡張終期(前収縮期)に心房が収縮し,内圧が上昇する。血流は加速され第Ⅳ音を伴う。心室容量と内圧は一過性に軽度増大(心室拡張終期容量ならびに圧)し,続いて新しい心周期の心室収縮が始まる。心周期を通じて左心系の内圧は右心系のそれより高い。とくに収縮期の左室圧(120mmHg)は右室圧(20mmHg)よりも著しく高く,これは左室が肺循環系よりもはるかに抵抗の高い体循環に血液を送り出すためで,これはまた右室よりも左室において壁の筋層がよく発達することに対応する。正常の心臓では左右それぞれの心室からの一回心拍出量は互いに同じである。健常成人の安静時の左室拡張終期容量,同じく収縮終期容量は体表面積当りそれぞれ平均70ml/m2と25ml/m2で,その差45ml/m2が体表面積1m2当りの一回心拍出量を示す。なお左心室のポンプ機能を表す指標の一つに駆出分画があり,これは一回心拍出量を左室拡張終期容量で除した値で示される。その正常平均値は0.65である。駆出分画は心不全でしばしば低下する。

→心音

心機能と心拍出量の調節

心臓の機能は全身の組織の代謝に必要な動脈血をたえず大循環系に供給するとともに,末梢からの静脈血を受け入れ,これを肺循環系に送るポンプ作用である。1分間に心臓から送り出される血液量を心拍出量(分時拍出量)という。これは身体の大小によっても変わるため体表面積1m2当りの数値に補正して表し心係数という。健常成人の安静時の心係数は平均3.5l/min/m2(成人男子の体表面積は1.5~1.7m2)である。実際は全身の臓器,組織を流れる血液の量と分布は体位,安静,運動,興奮,消化などの生理的条件によってもかなり異なり,心拍出量(心係数)も変動する。

心拍出量は一回心拍出量と1分間の心拍数の積で示される。一回心拍出量は変わらなくても,心拍数が多くなれば心拍出量は増加する。一回心拍出量は前負荷,後負荷,ならびに心筋の収縮力によって変化する。生体ではこれらの因子が互いに密接に関連し合って心拍出量を調節している。前負荷は,心室拡張終期における左室の容量,内圧あるいはストレス(応力)などで表される。ある範囲内では前負荷が大きくなればなるほど,一回心拍出量は大きくなる。これは心筋自身にそなわった性質であり,スターリングの法則と呼ばれる。後負荷は,心室収縮期において左室に加わるストレス,大動脈インピーダンスあるいは末梢血管抵抗などで表され,これらが大きくなれば一回心拍出量は小さくなる。逆に末梢小動脈の拡張などで後負荷が小さくなれば一回心拍出量は増加する。前負荷と後負荷に変化がなくても心筋自体の収縮力が変化すれば心拍出量が変わる。カルシウム,カフェイン,カテコラミンなどの刺激で心筋収縮力は増強し心拍出量は増加する。他方,心筋虚血,キニジン,β遮断薬などは心筋の収縮力を低下させ,心拍出量を減じる。多くの心臓疾患ではしばしば心筋の収縮力が低下し心不全をきたす。この場合,強心剤(ジギタリス剤など)の投与により心筋収縮力,ひいては血行動態の改善をみることがある。

→心拍出量

運動と心機能

運動により心拍出量は増大し,最高で安静時の5倍にも達する。臥位で行う軽度の運動では,一回心拍出量はほとんど変化せず,この場合の心拍出量(分時拍出量)の増大は主として心拍数の増加により起こる。ところが立位で最大限の運動負荷をかけるとき,心拍数が増すだけでなく,一回心拍出量は2倍になり分時拍出量は最大となる。この場合,駆出分画はほとんど正常であるので,左室拡張終期容量(前負荷)が増大し,スターリングの法則が働くことがわかる。運動中,骨格筋の収縮により末梢の静脈壁は外から圧迫され,また交感神経を介して静脈壁の緊張が高まる。これらはいずれも心臓への静脈血還流を促進し,前負荷の増大に寄与する。運動時の交感神経活性の亢進,また副腎から放出されるカテコールアミンは心筋の収縮力を増大させ,心拍出量の増加をもたらす。また運動により骨格筋では血管拡張が起こり,血流量が増加し心拍出量の増加を促進する。

心臓の疾患と心不全

心臓の疾患は,内外の構造そのものが損なわれる一部の先天性心疾患や心膜疾患を除くと,ポンプ機能との関連で,次の三つに分けて考えると理解しやすい。すなわち,ポンプ機能を遂行するためには,(1)液体を押し出す動力部,(2)一方向に流すための弁,(3)全体を同期させるペースとりの3機能が必要であるが,これらのうち,(1)が障害されるのが虚血性心疾患と心筋障害であり,(2)が障害されるのが心臓弁膜症,そして,(3)が障害されるのが不整脈である。

これらの心臓疾患の臨床診断や治療方針の決定は通常,下記の(1)~(5),さらに必要があれば(6)からの情報に基づいて行われる。すなわち,(1)患者の症状と経過に関する詳細な病歴,(2)ベッドサイドにおける身体所見の把握,(3)心電図,(4)胸部X線撮影像,(5)心エコー図,(6)心臓カテーテル法,心臓核医学などの特殊検査,である。

心臓の疾患は臨床的には先天性心疾患と後天性心疾患に大別され,後者はさらに,(1)心膜疾患,(2)心内膜疾患,(3)虚血性心疾患と心筋障害,(4)不整脈に分類される。

(1)心膜疾患 心囊に多量の液がたまる滲出性心膜炎,心タンポナーデ,また心外膜と心囊が癒着する繊維性の肥厚や石灰化を伴う収縮性心膜炎などがある。

(2)心内膜疾患 原発性心内膜繊維弾性症,緑色連鎖球菌その他の細菌による感染性心内膜炎などがあるが,最も重要なものは心臓弁膜症である。これには弁口が狭窄する場合と閉鎖不全を起こす場合とがあるが,いずれも血液を一方向に円滑に流す機能が障害される。リウマチ性の弁膜症では二つ以上の弁が侵されることが少なくない。

→心臓弁膜症

(3)虚血性心疾患と心筋障害 いずれも心臓のポンプ機能のうち,動力部を担う心筋の機能が障害されるもので,虚血性心疾患には狭心症,心筋梗塞が含まれ,大部分は冠状動脈硬化症である。乳幼児では冠状動脈病変を含む特殊な疾患として川崎病がある。心筋障害をきたす疾患としては,高血圧症,肺性心,貧血,甲状腺機能障害,脚気,産褥(さんじよく)心,アルコール性心疾患,心筋炎,神経・筋疾患,結合織病,代謝性疾患(ポンペ病,ヘモクロマトーシスなど),アミロイドーシス,サルコイドーシスなどがあげられる。これらのほかに,原因がまったく不明の心筋疾患がある。これを特発性心筋症といい,臨床病型として拡張型,肥大型,拘束型の3型が分類される。これらの基本病態として,拡張型は心筋収縮不全,肥大型は心筋肥大に伴う左心室拡張期コンプライアンスの低下,拘束型は心室の拡張不全を特徴とする。

(4)不整脈 心臓の調律の不整から起こるもので,頻脈や徐脈,WPW症候群などがある。

心不全

これらの心疾患の種類を問わず,心臓が生体組織の酸素需要に応じた血液を送り出すことができない状態を心不全という。多くの場合,心拍出量や駆出分画は低下するが,貧血,脚気,甲状腺機能亢進症などでは,心拍出量が正常以上に増加する。いずれにせよ,心不全に対して生体は種々の代償機構を動員して心拍出量を維持しようとする。これには交感神経緊張の亢進,心室の拡大(スターリングの法則),心肥大などが含まれる。心肥大は肉眼的に求心性,偏心性,非対称性の3型に大別される。左心室の求心性肥大は,高血圧や,大動脈弁狭窄症などによる収縮期圧上昇(圧負荷)が続くときに起こる。内腔の大きさは変わらず心室の中隔や側壁が一様に肥厚する。左心室の偏心性肥大は大動脈弁や僧帽弁の閉鎖不全があり,拡張期に逆流する血液の容量負荷が続くときに起こる。内腔拡大とともに心室筋層も肥厚する。肥大型心筋症では心室の筋層が一様に肥厚する場合と,主として心筋中隔を中心に非対称性に肥厚する場合がある。後者はさらに左室内を閉塞する場合もある。

心不全に対する代償機構が破綻すると非代償性心不全となり,左心不全では呼吸困難,起座呼吸,発作性夜間呼吸困難,肺水腫など,また右心不全では浮腫,肝肥大,静脈の怒張などが増強する。心不全の治療には安静,食塩と水分の摂取制限,強心剤・利尿剤の投与,さらに最近は血管拡張薬による減負荷療法などがある。また適応があれば開心術などの心臓外科も行われる。

→人工心臓 →心臓移植 →心臓外科 →心不全

執筆者:河村 慧四郎

心臓病の歴史

古代エジプトの前16世紀の医学文書《エーベルス・パピルス》には,心臓病,心臓衰弱,動悸,不整脈などの病名がみられ,一方,第6王朝(前2300ころ)の墳墓の浮彫には,エジプトの貴族が突然倒れて死んだ場面が描かれているが,この急死の原因は心筋梗塞と推定されている。また第21王朝(前1000ころ)のある女性のミイラの古病理学的研究によると冠状動脈硬化の所見が得られた。日本でも《医心方》(10世紀)第6巻には,急激に発症した〈胸痛〉(卒心痛)に対処する方法が書かれている。藤原道長は53歳のとき〈胸病〉を発病し,数十回もの発作におそわれたが,これは心悸亢進,心臓疼痛を伴う心臓神経症と推定される。その後の医書にも心臓病にふれている個所があるが,正確な診断はできなかった。江戸時代には胸部の疼痛を伴う病気を癪(しやく)と総称していたが,この中には心筋梗塞や狭心症も含まれていたと思われる。

ヨーロッパの近代医学で心臓と大動脈の病気についての知識が進歩したのは18世紀以後のことで,フランスのビユサンスRaymond Vieussens(1641-1716)は大動脈弁閉鎖不全症,僧帽弁狭窄症,心囊水腫などについて,イタリアのランチシGiovanni Maria Lancisi(1654-1720)は動脈瘤について,イギリスのヘバーデンWilliam Heberden(1710-1801)は狭心症について病理解剖および臨床医学的に記述した。心臓病学の画期的な進歩はX線や心電計が発明された20世紀になってからのことである。なお日本で心臓病が死因の第3位になったのは1958年のことで,以後変わらず,癌,脳卒中とともに三大成人病の一つとされている。

執筆者:立川 昭二

文化史

前2400年ころのエジプトの教訓文学《宰相プタハヘテプの教訓》には次のように述べられている。〈人の心臓こそ,彼の生命にして繁栄にして健康なり〉。このような考えは古代人類が共有していたもので,シュメールの悪霊退散の呪文(前2千年紀前半)にも心臓病がとくにあげられている。たぶん狩猟と牧畜を通じて,心臓が動物の最も重要な器官であることを学んだのだろう。大プリニウスによれば,鈍重な動物の心臓は硬く,大胆な獣のは小さく,臆病な獣のは大きい。また馬や牛の心臓にはときに骨があるし,心臓が二つある鳥もいる(《博物誌》11巻)。彼はさらに,エジプト人は死体をミイラにする習慣から,人の心臓は毎年大きくなって50歳で最大の重量に達し,以後は同じ比率で小さくなるので心臓障害を起こして100歳まで生きられないと信じていたこと,またときには心臓に毛の生えている人がいて,きわめて勇敢であると,スパルタ人300人を殺したアリストメデスなる勇士の名をあげて説明している。

英語のheart,フランス語のcœurをはじめ,ほとんどの言語において,心臓を意味する語は同時に心や感情,魂をも指している。その思想も古来のもので,古代インドの《人体の構造を讃える歌》では,心臓は光におおわれた黄金の容器で,その中にアートマン(我)も,宇宙の最高原理であるブラフマン(梵)も入っていると述べている。同じヒンドゥー教のタントラ文書では,心臓は8枚の花弁のある小さな蓮の花で人の霊的意識の中枢(チャクラ)であるという。仏教もこの影響を受けて,《観仏三昧海経》に,仏の心は赤い蓮華のようであるとし,源信の《往生要集》に引用されている。実はこのような仏教思想を通じても日本人に〈こころ〉と心臓の重なりが意識されていった。元来日本では,〈こころ〉は内臓全体に広がって存在しており,心臓に偏在していなかったのである。〈心〉が心臓の象形文字である中国では初めから2重の意味があり,中国医学と漢訳仏典の受容によって,日本古来の考え方は徐々に変化していったと思われる。しかし,〈こころ〉と内臓全体との結びつきは今なお〈胆(きも)を冷やす〉,〈断腸の思い〉などの成句に痕跡をとどめている。

心臓にまつわる神話や伝説も数多い。古代エジプトでは,人間は死後にオシリスの法廷でその心臓をはかりにかけられ,もし正義の女神マアトの羽毛とつり合わなければ怪物に食われてしまうと信じられた。秤量の際,死者は自分の心臓に〈余計なことを言って私を不利にするな〉と呪文を唱えて審判を無事に通過した。エジプト民話(前1200ころ?)には,杉の花の頂きに心臓を置いて死んだ弟のために,3年以上も捜しまわって,ようやく心臓を見つけて水に浸し,これを飲ませて生きかえらせた兄の話がある(《二人兄弟の物語》)。エッダ神話の巨人フルングニルは三角形の石の心臓をもって勇敢だった。また〈アイスランド・サガ〉中の勇士ソルゲイルが戦死した後,人々は胸を割いて心臓を見たところ,実は非常に小さかったので嘲笑したという。アステカ人が罪人や戦争捕虜を犠牲として,生きたまま胸を開いて心臓をつかみ出し,太陽神にささげたのも心臓と魂のイメージの重複があるからである。文学上では,恋人ベアトリーチェに自分の心臓を食べられる幻影を見たことをつづったダンテのソネットがその典型といえようし,矢に射抜かれた心臓や燃える心臓が,キリスト教文化圏における愛の最もポピュラーなシンボルであることも同様の理由である。

→心(こころ)

執筆者:池澤 康郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「心臓」の意味・わかりやすい解説

心臓

しんぞう

心臓はヒトおよび動物の血液循環の原動力となる器官であり、収縮と拡張を交互に繰り返すことによって、血液を身体の隅々まで送り出すポンプとしての働きを果たしている。

[嶋井和世]

ヒトの心臓の形態

ヒトの心臓は、心筋(横紋筋)を主体とした厚い壁から構成されている中空性の器官である。心臓の胸腔(きょうくう)内の位置は、胸腔の左右の肺の間(この腔間を胸縦隔とよぶ)の前下部を占め、前方は前胸壁に、後方は食道に接している。心臓の長軸方向は上右後方から下左前方に斜めに走るが、心臓全体としては、その3分の2が正中線より左側に偏在している。心臓の形はモモの実の形で、その上端の広い部分が心底にあたり、太い動・静脈が出入している。心臓の下端は左前方に向き、円錐(えんすい)状に突出して心尖(しんせん)とよぶ。この心尖は、心臓が拍動するたびごとに、前胸壁の左側第5肋間(ろっかん)で胸骨の正中線から約4横指(8~9センチメートル)ほど離れた部分で前胸壁に当たるので、この拍動を体表から触知できる。心臓の前上面は胸骨と肋骨の内面に接するため胸肋面とよび、下後面は横隔膜に接するため横隔面とよぶ。また、心臓の左右面は肺面という。

心臓の大きさはほぼその人の手拳(しゅけん)(握りこぶし)大といわれているが、日本人の場合、その重さは成人で250~270グラム(佐野繁による)ほどである。心臓の重さは年齢とともに増加し、性別でみると、男性のほうが女性よりもやや重い。心臓は右側半分が全身の血液を受け入れ、それを肺に送り出す部分で、左側半分が肺からの新鮮な血液を受け取り、全身に送り出す部分となる。心臓の前面のやや上部には横走する冠状溝があり、この溝の位置に一致して、内部は上方3分の1を心房が占め、下方3分の2は心室が占めている。上方の心房は心房中隔によって左右の心房に分けられ、下方の心室は心室中隔によって左右の心室に分けられている。心房中隔と心室中隔とは連続していて、中隔の大部分は筋性で、一部が膜性構造となっている。

[嶋井和世]

心筋の構造

心臓の壁の厚さの大部分は心筋であるが、この心筋の構造をみると、心房は2層の筋層(内層、外層)からなり、心室は3層の筋層(外層、中層、内層)からなるという特徴をもっている。心房筋と心室筋とは連絡がなく、その境は、心房と心室を上下に分けている輪状の線維輪(冠状溝に相当する位置)となっている。心房筋のうち、外層は左・右心房をいっしょにして取り囲み、横走しているが、内層は線維輪からおこり、左右の心房を別々に輪状に囲み、斜走や横走をしてふたたび線維輪に付着する。心房筋は心室筋に比べると、薄くて発育が弱い。心室筋のうち、外層はまず右上方の線維輪から始まり、右前下方に向かって右心室の前面を走り、心尖(しんせん)に達し、ここで渦巻状に回転して心渦を形成し、そのまま内層に移行していく。内層は左心室壁を斜めに上行し、線維輪に付着する。中層は左右の心室を別々に囲んでほぼ横走している。心室の収縮力は、おもにこの中層筋の力によるものである。心房の内壁面、とくに右心房前部の内面には櫛(くし)の歯状の隆起が平行に走るのがみられるが、これは筋線維束の隆起であり、櫛状筋(しつじょうきん)とよぶ。左心房内面は大部分が平滑である。心室内壁面には筋線維束の隆起が網状にみられるが、これを肉柱(にくちゅう)とよぶ。肉柱のうちのあるものは乳頭状に突出するが、これを乳頭筋という。右心室には3個の乳頭筋がみられ、左心室には2個の強大な乳頭筋が発達している。心臓の内腔面には、単層の内皮細胞層と少量の結合組織とで形成される心内膜があり、心内膜は血液と接している。

[嶋井和世]

心臓と動・静脈

右心房には上大静脈と下大静脈とが注ぐ大静脈洞とよぶ腔がある。右心房から右心室への入口は右房室口とよび、ここには三角形状の右房室弁(三尖弁)がある。三尖弁(さんせんべん)の先端はそれぞれ3個の乳頭筋と線維索の腱索(けんさく)によって連絡していて、尖弁を心室側に引っ張っている。右心室の前上方には肺動脈への肺動脈口がある。左心房には後壁に4本の肺静脈口が開口している。また、左心房の前下方には左心室への入口である左房室口があり、ここには左房室弁(二尖弁あるいは僧帽弁)がある。二尖弁は2個の乳頭筋と腱索でつながっている。左心室の右上隅には大動脈への開口部がある。右心室からの肺動脈口、左心室からの大動脈口にはそれぞれ3枚の半月弁がついている。なお、尖弁、半月弁ともに内膜によって形成されたヒダ(襞)であり、血液の逆流を防いでいる。

[嶋井和世]

心臓の神経系

心臓には外部から交感神経と副交感神経(迷走神経)が分布し、心臓の活動を調節している。交感神経の興奮で心臓は心拍数が増加し、収縮力も強くなるなど活動は活発となり(促進的)、副交感神経の興奮で心拍数の減少、収縮力の低下など活動は弱くなる(抑制的)。このように両神経は相反する作用(これを拮抗作用(きっこうさよう)という)を行いながら、心機能が能率的に維持されるよう協調的に働いているわけである。心臓には知覚神経も分布している。心臓の収縮活動、すなわちポンプの働きは、心臓内に存在する刺激伝導系によって行われている。適正な条件下に置けばこの刺激伝導系が活動している限り、心臓は自律神経(交感神経、副交感神経)の支配を絶たれても、自動的に、リズミカルに収縮運動を続ける。これが、いわゆるペースメーカーとよばれる役割である。この刺激伝導系は特殊な心筋線維から構成されている。すなわち、右心房壁の内腔面近くに存在する洞房結節(キース‐フラック結節)、右心房後壁内の房室結節(田原結節)、この房室結節から出ている房室束(そく)(ヒス束)である。洞房結節の興奮によって心房全体の収縮が生じ、房室結節が刺激されて、この興奮が房室束を通り、心室に伝えられ、心室収縮をおこす。房室結節からの房室束は心房中隔内を下行し、線維輪を貫いて心室中隔に至ると2分岐し、両分岐束は左・右心室内膜下を下行し、プルキンエ線維となり乳頭筋の基部に達する。

[嶋井和世]

心外膜と栄養動脈

心臓を直接包むのは心外膜とよぶ結合組織で、心臓を包んだのち、心臓から出る大血管の根部で反転して外側に移り心嚢(しんのう)として心臓をふたたび包んでいる。したがって、心外膜と心嚢との間には内腔が成立し、少量の心膜液(漿液(しょうえき))が入っている。心臓はさらに外側を厚い結合組織性膜で包まれ、胸骨後面と靭帯(じんたい)で結ばれている。心臓前面の冠状溝には心臓の栄養動脈である左・右冠状動脈が走っているが、心筋に血液を送るこの動脈は吻合(ふんごう)が少ないので、動脈硬化などで血管が細くなり、血流が少なくなると、吻合枝による血液供給が十分でなく、心筋組織の変性をおこしやすい。この変性が心筋梗塞(こうそく)である。動脈硬化による血栓によっても同じ病状がおこる。心臓は発生の経過で複雑な変化をするので、種々の因子によって形成異常がおこり、先天性心疾患を生じやすい。このうち、もっとも多いのは卵円孔開存症である。この疾患は、胎生期に心房中隔で開口している卵円孔が、出生後も閉鎖されず(通常、左・右心房は完全に隔絶される)、開存のままで残されるものである。男性よりも女性に多いとされる疾患で、酸素に乏しい右心房の血液が左心房に送られ、新鮮な血液と混じるため、循環のうえでいろいろの障害をおこす原因となる。

[嶋井和世]

血液の循環

血液は、全身の組織・臓器に酸素や栄養素を供給し、また各組織の活動の結果生じた老廃物や二酸化炭素を受け取り、さらにこれら不要な物質を、処理する臓器(腎臓(じんぞう)、肺)まで送り届けるという重要な運搬の役割を果たしている。この血液に流れ(血流)を生じさせ、運搬の仕事を効果的に行えるようにしている原動力が心臓である。全身を循環して種々の物質を運搬している血液の流れを鉄道に例えるならば、心臓は、各列車が適度な速さで走ることができるようにエネルギーを供給している発電所であるともいえる。発電所が故障すればすべての列車が止まってしまうように、心臓が停止すると血流がとだえ、その結果、全身の組織は酸素不足に陥って速やかに死に至る(心停止後3分で脳死)。

血液の循環経路は小循環(肺循環)と大循環(体循環)とに分かれている。小循環は、肺において酸素を取り込み、二酸化炭素を放出するための回路であり、血液は右心房→右心室→肺動脈→肺毛細血管→肺静脈→左心房の順に流れる。このような小循環に関与するのは心臓の右側(右心系)、すなわち右心房と右心室である。小循環においてこのような血流を生じさせる原動力は右心室であり、右心房と右心室の間には三尖弁が、また右心室から肺動脈への出口には肺動脈弁があって血液の逆流を防いでいる。

一方、大循環に関与するのは心臓の左側(左心系)であり、血液は左心房→左心室→大動脈→動脈→全身の毛細血管→静脈→大静脈→右心房の順に流れ、全身の組織に酸素や栄養素を供給している。大循環の場合、ポンプとして働いているのは左心室であって、左心室の収縮によって血液は大動脈へと勢いよく駆出される。血液が左心室から拍出され、大循環、小循環を経てふたたび左心室に戻ってくるには7~9秒を要するにすぎない。

[真島英信]

心拍数

心臓は安静時には収縮・拡張を1分間に70~80回繰り返して血液を拍出しているが、この心臓の1分間の拍動数を心拍数とよぶ。この心臓の拍動は左前胸部において触知することができる。また、心臓の拍動によって動脈壁にも振動が生じ、頸部(けいぶ)(内頸動脈)や手首(橈骨(とうこつ)動脈)などにおいてこれを脈拍として触知することもできる。したがって、心拍数と脈拍数とは通常一致する。なお、安静時の心拍数には個人差があるほか、年齢や性によっても異なる。乳幼児期には100~140であった心拍数は成長するにつれて減少し、青壮年では70~80、老人では60~70となる。また、女子のほうが一般に男子よりも心拍数は多い。

心室が1回の収縮によって拍出する血液量を「1回心拍出量」とよび、安静時における成人では平均60ミリリットル程度である。また、1分間に心室から拍出される血液量を「毎分心拍出量」とよぶが、これは1回心拍出量に心拍数を乗じることによって求めることができる。安静時の成人における毎分心拍出量は4~7リットルである。1分間の拍動数を70回とすると、心臓は70年間に約26億回拍動を繰り返している。また、1回の拍出量を60ミリリットルとすると、同じく70年間には約1億5000万リットルの血液を送り出すことになる。わずか300グラム弱の器官としてはまさに驚異的な働きである。

[真島英信]

血液の拍出と圧力

心臓はこのように適当な量の血液を動脈へと拍出する仕事を行っているが、血液が動脈から全身にくまなく分布する毛細血管、静脈を経てふたたび心臓に戻ってくるまでの間には、血流の妨げとなる種々の抵抗が存在する。このため、最初に大動脈内に血液を拍出する際には高い圧力をかけて拍出しなければならないこととなる。左心室内腔の圧力を適当な装置を用いて測定すると、左心室の収縮に伴って圧力が上昇し、左心室内の圧力が動脈の最低血圧を凌駕(りょうが)した時点で大動脈弁が開いて血液が動脈中へ拍出されることがわかる。しかし、血液が拍出される速度よりも左心室が収縮する速度のほうが大きいために左心室内の圧力はさらに上昇し、最高時には100~130ミリメートル水銀柱に達する。この値は動脈の最高血圧とほぼ等しい。左心室内の圧力が最高値に達したのち、血液は拍出されていくが、拍出につれて圧力はしだいに低下し、動脈の最低血圧以下となった時点で大動脈弁が閉鎖し、血液の拍出は終わる。しかし、左心室内の圧力は血液拍出終了後も左心室の拡張に伴ってさらに低下し、拡張終期の圧力は10ミリメートル水銀柱以下となる。この拡張期中に左心房と左心室との境界部にある僧帽弁が開き、左心房の収縮によって血液が左心室内へと流入し、左心室は次の収縮に備えることになる。

右心室の拍出血液量は左心室の拍出量に等しいが、その発生する圧力は左心室のそれよりもずっと小さい。これは右心室から拍出された血液は、肺を流れるだけで左心房に流れ込む小循環経路をたどることによる。すなわち、全身を巡る大循環に比べてその経路がはるかに短く、したがって抵抗も小さいわけである。通常、右心室の収縮期圧は20~25ミリメートル水銀柱である。このようなことから右心室の壁の厚さは左心室の壁よりも薄く、発生しうる最大の圧力も左心室では150~180ミリメートル水銀柱であるのに対し、右心室では40~50ミリメートル水銀柱にすぎない。また、心房の壁は右心室よりもさらに薄く、その最大圧は左心房で10~20ミリメートル水銀柱、右心房で4~6ミリメートル水銀柱である。静脈と心房との間には弁がないが、これは心房収縮の圧が低いために逆流がほとんど生じないためである。

心臓拍動に伴う弁膜の開閉や血流の状態の変化によって振動が生じる。これが心音である。心音には、収縮期に房室弁の閉鎖と同時に聞こえる第Ⅰ音と、拡張期に動脈弁の閉鎖と一致して聞こえる第Ⅱ音とを区別することができる。また心臓の奇形や弁膜に逆流を生じた場合(弁膜症)などでは血流の乱れによって雑音(心雑音)を生じる。これら心音や心雑音を聴診器を用いて聴取したり、胸壁上にマイクロホンを置いて記録(心音図)したりすることは、種々の心臓疾患診断のための有力な手段となっている。

[真島英信]

心臓拍動の自動性

心臓は、神経を断っても、あるいは体外に切り出されてもなお一定のリズムで収縮と弛緩(しかん)とを繰り返す。これを心臓拍動の自動性という。心臓がこのような自動性を有するのは、心筋細胞に本来そのような性質が備わっているためであると考えられている。しかし、各個の心筋細胞がかってに異なったリズムで収縮・弛緩を繰り返していたのでは、効率よく血液を拍出することは不可能となる。心臓においては各部分が順序正しく同期して拍動することが必要である。このような心臓全体としてのリズミカルな拍動は、前述した刺激伝導系によってもたらされる。

心臓内における興奮(刺激に反応して活動状態に移行すること)の伝導は、神経による興奮伝導と同様、電気的信号によって行われる。また、心筋細胞が興奮して収縮する際にも電気的変化を生じる。非興奮時には細胞膜の内部は外液に対してマイナス80~90ミリボルトに荷電(分極)しているが(静止電位という)、刺激を受けると急速に分極が消失し(脱分極)、約300ミリ秒後にふたたび静止電位に戻る。これを活動電位という。活動電位を生じている間に細胞内にはカルシウムイオンが流入する。これが契機となって細胞内部のカルシウム貯蔵所(筋小胞体)からカルシウムが遊離され、心筋のフィラメントを活性化して収縮が開始される。心筋の収縮機序(メカニズム)は骨格筋のそれとまったく等しいが、収縮速度は骨格筋に比べてかなり遅い。また、心筋を連続刺激しても刺激間隔が短いと2番目の刺激には反応しない。このような心筋の性質は、心臓拍動のリズムがあまり速くならないようにする点では非常に役だっているわけである。こうした心臓の電気的変化を身体の表面に電極を当てて記録したものを心電図といい、いろいろな心臓疾患の診断に広く用いられている。

以上述べたように心臓には自動的に固有のリズムで拍動を繰り返すという性質が備わっているが、激しい運動をすると脈拍数(すなわち心拍数)が速くなったり、恐ろしい映画を見ると胸がどきどきしたりすることはだれしも日常的に経験することである。このような心臓のリズムや収縮力の変化は主として神経の影響によって生じるものである。

[真島英信]

神経系の作用

心臓は交感神経および副交感神経(迷走神経)によって二重の支配を受けていることは前述のとおりである。すなわち、交感神経の興奮によって心臓は促進され、逆に副交感神経の興奮によって心臓は抑制される。これらの神経の作用は次の三つに分けることができる。

(1)変周期作用 副交感神経の興奮によって心拍数は減少する。交感神経が刺激されると逆に心拍数は増加する。

(2)変力(へんりょく)作用 副交感神経の刺激によって1回心拍出量が減少し、大動脈血圧が低下する。原因は、心房の収縮力が低下することによって心室への血液の流入量が減少するためである。交感神経が刺激された場合は心筋の収縮力が増し、1回心拍出量の増加と大動脈血圧の上昇をきたす。

(3)変伝導作用 副交感神経の刺激により心房から心室への興奮の伝導が遅くなり、交感神経が刺激された場合は心房から心室への興奮伝導時間は短縮される。

これらの交感神経、副交感神経の中枢は心臓抑制中枢(迷走神経背側核)と心臓促進中枢(脊髄(せきずい)上部の側柱にある交感神経中枢)である。さらにこれらの中枢は上位の中枢、たとえば延髄の心臓促進中枢、視床下部、および大脳辺縁系の影響を受けている。普通、睡眠時や安静時には副交感神経の働きが優勢になって心臓の拍動する力は比較的弱くなり、ゆっくりと拍動するようになる。つまり、身体が休んでいるときには心臓も休息できるように働くわけである。逆に運動時には交感神経の活動が優位となり心拍数増加、心収縮力の上昇をきたす。これは、運動時には骨格筋の酸素需要が増すことに対応して送血量を増加させるという、生体のもっている合目的的な調節機構の一例である。また、運動時や精神的興奮時には副腎髄質からアドレナリンというホルモンが分泌されるが、これは心臓に作用して交感神経が興奮した場合と同様の効果を示す。

心臓の収縮力を調節しているのは主として自律神経であるが、心臓自体にも状況の変化に応じて収縮力が変化するという性質が備わっている。イギリスの生理学者E・H・スターリングは、イヌの心臓を肺とともに体外に取り出し、神経支配のない状態での1回心拍出量と大動脈血圧、静脈還流量との関係を調べた。その結果、1回心拍出量は大動脈血圧(駆出抵抗)には関係なく、流入量(静脈還流量)によって決まることがわかった。これを「スターリングの心臓の法則」という。この法則によれば、心筋には長さが長いほど大きな張力を発生するという性質があるため、流入量が多く心室の拡張終期容積、すなわち心室筋線維の長さが大となれば大きな張力を発生することとなり、それだけ増大した流入量を駆出することができることとなる。また、大動脈血圧が上昇した場合も拡張終期容積が大きくなって大きな力を発揮できることになる。この法則から、心臓への流入量が増したときは、心拍数を増すことなく、1回心拍出量を増すことによってその量を処理しうることがわかる。

[真島英信]

冠状循環

心臓は全身の組織に血液を送る働きを行っているが、心臓自体も拍動を続けるためには酸素や栄養素を必要とする。心臓にこれらの物質を供給する動脈を冠状動脈といい、大動脈起始部から出て心臓全体に分布したのち、冠状静脈となって右心房に入る。この一連の流れを冠状循環(冠循環)という。冠状循環には、(1)自己調節が顕著である、(2)収縮期に心室内圧によって圧迫される、(3)神経支配やホルモンの作用が複雑である、などの特徴があるが、原則として、冠状循環の血流量は心室の仕事の増減に応じて増減するように調節されている。冠状循環における心室筋の酸素抜き取り率は高く、冠状動脈の酸素含有量は約20%であるのに対し、冠状静脈のそれは5%である。すなわち、血液が冠状動脈から冠状静脈へと流れる間に血液中の酸素の75%が心筋に摂取されることになる。この率は、心室の仕事が大きくなって酸素消費が増加しても、ほとんど一定に保たれている。このことから、酸素需要の増大に対応して増加するのは心筋の摂取率ではなく、血流量ということができる。また、心筋の物質代謝は骨格筋と同様であるが、心筋はエネルギー源としてブドウ糖のみならず、乳酸や血液中の脂質などをも利用することができる。このように心臓は血流が豊富で酸素の供給も多いが、他方、酸素欠乏には鋭敏であり、血流が4分間以上絶たれると心拍動は停止してしまう。

[真島英信]

心臓の機能と病気

すでに述べたように心臓は一種のポンプであるから、その機能は、必要とされる量の血液を種々の条件下において拍出しうるか否かで評価される。心臓に必要とされる機能は、(1)心筋への酸素供給、(2)弁膜の状態、(3)興奮伝導の様式、(4)神経支配の様式、(5)心筋収縮性、などを安静時から激しい運動時にわたって調節しうる能力をもつ、ということである。

冠状動脈に動脈硬化を生じてその内径が狭くなると、安静時にはなんら異常が認められなくても、運動によって心筋の酸素需要が増した場合には冠血流量を十分に増加させることができなくなり、心筋に酸素不足をきたす。このような状態が狭心症とよばれるものである。つまり、心筋への酸素供給が不足する結果、心臓のポンプ機能が障害された状態といえる。また、弁膜の閉鎖が不十分であると、心室から拍出された血液がふたたび心室に逆流してしまったり、あるいは逆に弁膜の開放が不十分であると、血液の拍出に対する抵抗が増加することになり、心室は必要な心拍出量を維持するために多大のエネルギーを必要とすることになる。このような弁膜の異常が長期間続くと心臓はしだいに肥大し、ついには心筋の収縮性が低下して、身体が必要とする量の血液を拍出できない状態(心不全)となる。このほか、興奮伝導経路に異常を生じると、心拍に乱れを生じる。これが不整脈である。不整脈には、通常、ほとんど健康上の問題とはならない心室性期外収縮から、心拍動の停止に等しい心室細動までいろいろな種類・段階があるが、いずれにしても不整脈を生じると心臓のポンプ機能の効率は低下する。このように心臓がわれわれの身体の需要に対応して効率よく働くためには、種々の因子がどれも欠けることなく円滑に機能して初めて可能となるのである。

なお、心臓の病気としては前述の冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞(こうそく)、心臓弁膜症、心臓肥大、不整脈などのほか、先天性心疾患であるファロー四徴症や動脈管開存症などの心臓奇形をはじめ、心臓痛や心臓神経症などもある。

[真島英信]

動物の心臓

動物の体制が複雑になり細胞の数が増えると、体表面から浸透・拡散する栄養分や酸素の補給だけではまにあわなくなる。そのためにこれらを体の隅々まで運ぶ管系が分化してくる。下等な動物では、この管系内の体液の流れは体の運動や外圧などによって受動的につくられるが、やがて体液の流れを積極的につくるため、脈管壁が律動的に収縮する能力を獲得する。これが心臓の起源である。

無脊椎(むせきつい)動物をみると、ミミズには体の長軸方向に伸びる背行血管と腹行血管があり、両者を環状につなぐ血管がある。この血管のうち、体の前方のものが拍動し血流をつくっているので心臓とよばれる。この拍動血管がさらに発達したものが、節足動物などにみられる管状心臓である。節足動物は開放血管系をもつが、体の背側に胸部から腹部にわたって管状の心臓がある。心臓の側壁には心門とよばれる開口があり、血リンパはここから心臓に入り体の各部に送り出される。以上の心臓はおもに栄養分に富んだ血液を送り出す働きだけをする管であるが、さらに発達した心臓は袋状となり、血液を送り出す心室とは別に、体循環からきた血液を受ける心房ができ、さらに呼吸器官との関係が密接になる。たとえば、軟体動物の腹足類では種によりえらの直前あるいは直後に心臓がある。頭足類では体循環を行う心臓とは別に、えらの基部にヒトの右心室系にあたるえら心臓をもつ。

脊椎動物では、魚類の心臓は右心室系のみでえらの手前にあり、体循環ののち心臓に戻ってきた血液は静脈洞、心房を経て心室に入り、心室のポンプ作用でえらに送られる。肺呼吸をする両生類になって、一つの心臓で体循環と肺循環を行うようになる。ただ両生類では心室に隔壁がなく、左心房からの肺静脈血と右心房からの大静脈血は混じってしまう。爬虫(はちゅう)類になると不完全ながら隔壁ができ、鳥類、哺乳(ほにゅう)類で完全に2心室になり、肺循環の右心室系と体循環の左心室系が一つの心臓にまとまる。

心臓は体外に取り出しても自発的に拍動を続ける。この自動性は、節足動物のように心臓表面にある神経細胞群の自発的興奮による場合と、その他の動物にみられるように心筋自身に律動的に収縮する性質がある場合がある。後者の場合は、自動性の中枢としてペースメーカーがあり、拍動の音頭をとっている。

[和田 勝]

百科事典マイペディア 「心臓」の意味・わかりやすい解説

心臓【しんぞう】

→関連項目三尖弁|心耳|心内膜炎|大静脈|脈拍

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「心臓」の意味・わかりやすい解説

心臓

しんぞう

heart

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「心臓」の解説

心臓

世界大百科事典(旧版)内の心臓の言及

【心】より

…古来の素朴な局在論議を通覧すると,インドや中国をはじめとして,心の座を心臓に求めたものが多いが,これは,人間が生きているかぎり心臓は鼓動を続け,死亡するとその鼓動が停止するという事実をよく理解していたためで,〈心〉という漢字も心臓の形をかたどった象形文字にほかならない。心を心臓とほとんど同一視するという点ではヨーロッパでも同様で,英語のheart,ドイツ語のHerz,フランス語のcœurなどがすべて心と心臓の両方を意味するのも,そのなごりと思われる。ただし,医学思想の発展をみた古代ギリシア・ローマ期では,ヒッポクラテスが〈脳によってわれわれは思考し,見聞し,美醜を区別し,善悪を判断し,快不快を覚える〉と記して以来,心の座を脳や脳室に求める考えが支配的になり,この系譜はルネサンス期をへて19世紀初頭のF.J.ガルの骨相学にまで及んでいる。…

【心】より

…古来の素朴な局在論議を通覧すると,インドや中国をはじめとして,心の座を心臓に求めたものが多いが,これは,人間が生きているかぎり心臓は鼓動を続け,死亡するとその鼓動が停止するという事実をよく理解していたためで,〈心〉という漢字も心臓の形をかたどった象形文字にほかならない。心を心臓とほとんど同一視するという点ではヨーロッパでも同様で,英語のheart,ドイツ語のHerz,フランス語のcœurなどがすべて心と心臓の両方を意味するのも,そのなごりと思われる。ただし,医学思想の発展をみた古代ギリシア・ローマ期では,ヒッポクラテスが〈脳によってわれわれは思考し,見聞し,美醜を区別し,善悪を判断し,快不快を覚える〉と記して以来,心の座を脳や脳室に求める考えが支配的になり,この系譜はルネサンス期をへて19世紀初頭のF.J.ガルの骨相学にまで及んでいる。…

【心】より

…古来の素朴な局在論議を通覧すると,インドや中国をはじめとして,心の座を心臓に求めたものが多いが,これは,人間が生きているかぎり心臓は鼓動を続け,死亡するとその鼓動が停止するという事実をよく理解していたためで,〈心〉という漢字も心臓の形をかたどった象形文字にほかならない。心を心臓とほとんど同一視するという点ではヨーロッパでも同様で,英語のheart,ドイツ語のHerz,フランス語のcœurなどがすべて心と心臓の両方を意味するのも,そのなごりと思われる。ただし,医学思想の発展をみた古代ギリシア・ローマ期では,ヒッポクラテスが〈脳によってわれわれは思考し,見聞し,美醜を区別し,善悪を判断し,快不快を覚える〉と記して以来,心の座を脳や脳室に求める考えが支配的になり,この系譜はルネサンス期をへて19世紀初頭のF.J.ガルの骨相学にまで及んでいる。…

【運動】より

…筋肉大脳皮質【青木 藩】

[運動時におけるエネルギー代謝]

身体運動で主役を演ずる器官は骨格筋で,骨格筋は運動時そこに種々の化学変化を起こすが,運動が激しいほど消費されるエネルギーも増加するので,運動の強さをこの立場から量的に示すことができるわけで,一般にエネルギー代謝率というものが用いられる。 身体は運動とは無関係に,心臓,胃腸の働き,呼吸など生命の維持に必要な器官を働かせるために不断にエネルギーを消費している。これが上式の基礎代謝にあたるエネルギーである。…

身体は運動とは無関係に,心臓,胃腸の働き,呼吸など生命の維持に必要な器官を働かせるために不断にエネルギーを消費している。これが上式の基礎代謝にあたるエネルギーである。…

【血管系】より

…すなわちこの層は無脊椎動物血管系の最も基本的な構造をなしている。 軟体動物,節足動物では,血管のほかに心臓が発達している。エビでは背側血管の前端部によく発達した心臓がある。…

【心】より

…もともと心という概念は未開社会で霊魂不滅の信仰とむすびついて生まれ,その延長上に,霊魂の本態をめぐるさまざまな宗教的解釈や,霊魂あるいは心が肉体のどこに宿るかといった即物的疑問を呼び起こした。古来の素朴な局在論議を通覧すると,インドや中国をはじめとして,心の座を心臓に求めたものが多いが,これは,人間が生きているかぎり心臓は鼓動を続け,死亡するとその鼓動が停止するという事実をよく理解していたためで,〈心〉という漢字も心臓の形をかたどった象形文字にほかならない。心を心臓とほとんど同一視するという点ではヨーロッパでも同様で,英語のheart,ドイツ語のHerz,フランス語のcœurなどがすべて心と心臓の両方を意味するのも,そのなごりと思われる。…

【刺激伝導系】より

…心臓の拍動の引金となる刺激を生成し,その刺激を伝導する,心臓内壁にある特殊な筋繊維系。心臓は他の臓器と異なり,みずからの律動性によって絶え間なく,しかも順序よく(心房から心室へ)収縮と弛緩を繰り返し,血液循環を行っている。…

※「心臓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新