翻訳|urea

精選版 日本国語大辞典 「尿素」の意味・読み・例文・類語

にょう‐そ ネウ‥【尿素】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「尿素」の意味・わかりやすい解説

尿素 (にょうそ)

urea

化学式CO(NH2)2。ウレア,ユリア,カルバミドcarbamideともいう。炭酸H2CO3のジアミドに相当する無色柱状結晶。ヒトや肉食動物の尿中に(ヒトの場合1.5~2.0%)含まれるのでこの名がある。尿中だけではなく動物の血液,体液,とくに軟骨魚類の筋肉に大量(1~2%)に含まれている。ヒトや肉食動物の体内ではタンパク質が分解され,アミノ酸を経てアンモニアとなり,肝臓内で尿素に変換される。尿素は細胞膜を容易に透過し,腎臓を通じて体外に排出され,ヒト(成人)では1日30gに達する。

化学的性質

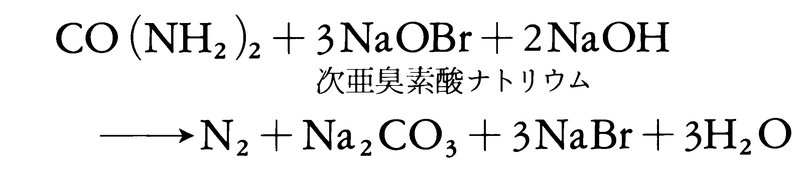

融点32.7℃(1atm),比重1.335。メチルアルコール,エチルアルコールには溶けるが,ジエチルエーテル,クロロホルム,ベンゼンなどには溶けない。真空で加熱すると昇華するが,空気中では融点以上ではシアヌル酸C3H3N3O3に分解し,150~170℃でビウレットNH2CONHCONH2,300℃ではシアヌル酸トリウレイドとなる。塩,アルカリなどによって分解する。またアルカリ性溶液に次亜臭素酸塩を作用させると窒素を生じる。

この反応はウレアーゼによる反応とともに尿素の定量に用いられる。

尿素の実験室的合成にはシアン酸アンモニウムNCONH4を加熱すればよい。

工業的製造法

(1)直接合成法 アンモニアNH3と二酸化炭素CO2とを加熱高圧下で反応させる。反応機構は

NH3+CO2⇄NH4CO2NH2─→NH2CONH2+H2O

のように2段階に分かれ,カルバミド酸アンモニウムNH4CO2NH2が中間的に生成し,これが直ちに分解すると解釈されている。反応条件の範囲は,NH3/CO2モル比2~5,温度160~210℃,圧力120~400kgf/cm2,転化率50~80%。未反応のNH3,CO2が生じるので,これをどのように扱うかによって,(a)非循環法,(b)半循環法,(c)完全循環法,の3種に分けられる。技術的には(a)→(b)→(c)の順に技術開発が進められた。(a)は未反応NH3を硫酸で中和し硫酸アンモニウム(硫安)をつくる。すなわち尿素・硫安併産方式である。(b)は未反応ガス中からNH3の一部を液体アンモニア(液安)として循環使用し,CO2は放出する。(c)は原料利用率の点で最も合理的である。循環する物質の状態として,ガス,油状など種々のくふうがなされてきたが,現在では水溶液式完全循環法が完成し主流となっている。これは高温高圧下の使用に耐える装置材料やポンプの発達に支えられた。転化率を高くするために,高温高圧かつ高NH3/CO2混合比にする。溶液循環式合成法は,原料供給,合成,分離(分解),吸収(回収),濃縮(精製),造粒の工程からなる。吸収工程ではNH3,CO2,H2Oがカルバミド酸塩溶液となり,過剰アンモニアは液体アンモニアになる。造粒塔では加熱溶融状態にした溶液を塔上部から滴下空冷させて粒状物をつくる。直接合成法は,1920年代にドイツのイーゲー・ファルベン社で初めて実施され,さらに第2次大戦後,1948年に日本で肥料用尿素の製造技術が成功し,種々の工程上の改良を経て現在に至っている。

(2)石灰窒素加水分解法 石灰窒素CaCN2を水で浸出したものに炭酸ガスを吹き込みシアナミドH2CN2をつくる。次にこれを水和すると尿素が得られる。

CaCN2+H2O+CO2─→H2CN2+CaCO3

H2CN2+H2O─→NH2CONH2

この方式は間接的でもあり,生成物中にジシアンジアミドNCNHC(NH2)=NH(1-シアノグアニジン)が不純分として含まれる。直接合成法の確立する以前に行われたが,現在では過去のものである。

用途

尿素は化学肥料として大量に使用されており,窒素肥料としては硫安とならんで重要である。また発育を促し,乳量を増加させる効果があるので,ウシ,ヒツジ,ヤギなどの飼料にも3%程度添加される。ホルマリンとの縮重合物である尿素樹脂も広く用いられている。そのほか工業薬品,医薬品原料としても用いられる。

尿素アダクツurea adduct

尿素は多くの直鎖分子とアダクツ(実際はクラスレート化合物)をつくる。尿素がその水素結合でらせん構造をとって配列し,そのらせん構造の束によってつくられる六角柱状トンネルの中に鎖状分子がゲストとして包接される。このような現象は,鎖状分子構造をもつ炭化水素類の抽出分離に利用される。また,酸,無機塩,有機物とも複塩ないし分子化合物をつくり,それらを尿素複塩と総称する。尿素をUで表すと,HNO3・U,CaSO4・4U,H2C2O4・(1~2)Uその他多数の尿素複塩が知られる。

尿素の研究史

尿素を尿から最初に単離したのは,1725年ころオランダのブールハーフェHermann Boerhaave(1668-1738)である。18世紀末にはルエルHilaire Marin Rouelleは,尿素が窒素を多く含み,食物代謝の最終産物ではないかと述べた。イギリスのプラウトWilliam Prout(1785-1850)は1817年,分析によって尿素の組成式を正しく定めた。一方F.ウェーラーはかねてからシアン酸NCOHに関する研究を行っていた。28年彼はシアン酸アンモニウムを得るために,シアン酸銀を塩化アンモニウムと反応させたところ,シアン酸塩の性質をまったく示さない物質が得られた。ウェーラーははじめアルカロイドが得られたと考えたが,分析その他の結果からプラウトらが述べている尿素であることに気づいた。当時は有機化合物は生きている動植物の体内だけに存在する生命力の助けによって初めてつくられるという〈生気説〉が広く認められていた。ウェーラーはやはり生気説の信奉者であった師のJ.J.B.ベルセリウスに〈私は腎臓の助けをかりずに尿素の合成に成功した〉と書き送った。ウェーラーの発見以降,生気説はしだいに支持者を失い,45年A.W.H.コルベは単体から酢酸を合成して,これにとどめをさした。

執筆者:竹内 敬人+金澤 孝文

肥料としての尿素

尿素は窒素肥料中,最も高濃度の窒素を含むので窒素分当りの輸送量が節約できるなど生産コストの面で有利なこと,および肥料として優れた特徴をいくつかもつことから,日本では多く消費されている主要な窒素肥料である。日本で尿素が肥料として大規模に生産されはじめたのは,1948年からである。以後,尿素の生産量は急増し,71年には工業用と肥料用を合わせて250万tに達した。しかし最近は,輸出および内需の減少に伴い,94年の生産量は74万tに減少している。このうち肥料用の内需は41万tほどである。

尿素は20℃以上の温度でやや吸湿性を示すので,粉状でなく粒状化して用いる。純粋な尿素の窒素含量は46.7%だが,肥料用の尿素は多少の不純物が入り,保証成分は43.0%以上となっている。不良な尿素には有害なビウレットを含有するおそれがあるので,市販の肥料ではビウレット含量は1/50以下になるように規制されている。尿素は非電解質の有機化合物なので土壌中での挙動はアンモニウムイオンとは異なり,土壌への吸着は電気的な吸着ではなく,腐植や粘土鉱物との水素結合によって保持される。粘土や腐植の砂質の土壌からは容易に流亡する。土壌に保持されている尿素は土壌中の微生物のウレアーゼによって分解され,炭酸アンモニウム(NH4)2CO3または炭酸水素アンモニウムNH4HCO3に変わる。尿素の変化によって生じたアンモニアは硫安等のアンモニアより強く土壌に吸着される。これは,尿素の分解によって生ずる水酸化物イオンにより土壌のpHが高くなるためである。また尿素由来のアンモニアは硝酸への変化が速く,このため速効性の肥料とされ,元肥にも追肥にも利用されるし,液肥として葉面に散布することもできる。ただし尿素の分解に伴って尿素周辺の土壌のpHが上昇し,そこでの亜硝酸の生成やアンモニアガスの揮散が起こり植物に有害となるので,尿素の過剰施用はさけるとともに,石灰や溶リンとの併用や種子との直接の接触はさけるようにすることが必要である。尿素は土壌を酸性化せず,また硫化水素を発生しないので,酸性土壌や老朽化水田に適している。また,クワやタバコに対してはとくに適しているので広く用いられている。また根の養分吸収能の低下している老化した植物や凍霜害,風水害を受けた植物には,葉面散布で吸収させることができ効果がみられる。その他,尿素系肥料として尿素セッコウ,カルウレア,ウラモン,カルシウレオール,尿素アダクツなどがあり,いずれも尿素と類似の特徴をもつ。

執筆者:茅野 充男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「尿素」の意味・わかりやすい解説

尿素

にょうそ

urea

炭酸のジアミドに相当する化合物。ユリア、ウレア、カルバミドcarbamideともいう。動物の尿中に存在するのでこの名がある。無色無臭の柱状結晶。尿素は1773年にフランスの化学者ルエルHilaire Marin Rouelle(1718―1799)により尿中から分離された。人工的には、1824年ドイツのウェーラーによりシアン酸アンモニウムから合成されたのが最初である。このウェーラーの合成は、無機物から有機物を合成できることを示し、有機物は生物のみが合成できるとした生気論を実験により否定した点で有名である。

現在の製造法としては、カルシウムシアナミドの加水分解(石灰窒素加水分解法)、アンモニアと二酸化炭素との反応で生成するカルバミン酸アンモニウムの脱水(直接合成法)などの合成法があるが、後者が工業的方法の主流となっている。

水、エタノール(エチルアルコール)には可溶、エーテルには不溶。150~170℃でビウレットH2NCONHCONH2を生成。またアルカリ性で硫酸銅を加えると紫色を呈する。

多くの直鎖炭化水素やその誘導体と包接化合物をつくる。肥料、ユリア樹脂(尿素樹脂)の原料としておもに利用されている。そのほか、利尿剤や催眠剤の原料(バルビツール酸誘導体)、石油中のn-アルカンの抽出、ヒドラジンやメラミンの合成原料としても用いられる。

[務台 潔]

生体中の尿素

動物界にかなり広く存在し、脊椎(せきつい)動物の血液や体液をはじめ、哺乳(ほにゅう)類の尿中などに多いが、線虫類や甲殻類、あるいは軟体動物にもみられ、キノコやカビなどの菌類中にもわずかに存在する。サメやエイなどの軟骨魚類の筋肉中には多量の尿素が含まれる。ヒトその他の哺乳類や両生類の成体、軟骨魚類においては、尿素はタンパク質の最終分解物中の大部分を占める。植物や細菌・酵母に存在するウレアーゼの作用を受け、二酸化炭素とアンモニアを生成する。

生体中ではタンパク質がアミノ酸に分解され、さらにアンモニアを経て肝臓に存在するオルニチン回路(尿素回路ともいう)において生成される。この回路における諸反応により有毒なアンモニアが無毒な尿素に変化する。尿素回路の酵素の異常による高アンモニア血症や脳症などが知られている。こうして生じた尿素は、もはや利用されることなく尿中に排出される。排出量はタンパク摂取量に関係しており、ヒトでは1日に25~35グラムで、尿の窒素成分の80~90%、固形成分の約2分の1を占める。尿素は腎臓(じんぞう)を通じて尿中に排出されるが、腎疾患あるいは尿路閉塞(へいそく)をおこすと血中濃度が高くなる。したがって、血中および尿中の尿素値の変動は、代表的な臨床化学検査項目の一つである。なお、窒素の最終産物として鳥類は尿酸の形で、硬骨魚類はアンモニアの形で排出する。

[飯島道子]

肥料

尿素は45%以上の窒素を含み市販の窒素肥料中もっとも高成分なので、輸送費、包装費など経費がかからないこと、大規模な工場生産に適すること、また中性肥料であり、連用しても土壌が悪変しにくいことから、肥料としての消費量が大幅に伸び、硫安と並んで窒素肥料の双璧(そうへき)となっている。尿素は土の中で微生物の作用でアンモニウム塩に変わり、植物に吸収されるようになる。この変化は季節や土の種類で違ってくるが、通常夏季では2、3日、冬季では1、2週間かかる。このように有効化に多少の期間が必要であるが、肥効は速効性の部類に属する。尿素の欠点としては、イオン化しないので土に吸収されにくく雨水で流されやすいことがあげられる。

[小山雄生]

『森正敬著『生体の窒素の旅』(1991・共立出版)』▽『丸山工作著『生化学をつくった人々』(2001・裳華房)』▽『R・K・マレー他著、上代淑人・清水孝雄監訳『ハーパー生化学』原書28版(2011・丸善)』

化学辞典 第2版 「尿素」の解説

尿素

ニョウソ

urea

carbamide.CH4N2O(60.05).CO(NH2)2.炭酸のジアミド,カルバミン酸のアミドに相当する.ヒトやほかの動物の体内でタンパク質が分解する際に生成し,尿中に排出される(成人では30 g d-1).植物にもわずかに存在する.クロロギ酸エステル,塩化カルバモイル,炭酸エステル,ホスゲンなどにアンモニアを作用させると生成する.工業的には,液体アンモニアと二酸化炭素を高圧(15.2~25.3 MPa),高温(180~200 ℃)で反応させると得られる.弱い塩味をもつ無色の柱状晶.融点132 ℃. 1.335.

1.335. 1.484.エタノールや水に易溶,エーテルに難溶.弱塩基性で,酸とは塩を形成する.徐々に熱すると,融点以上でシアヌル酸に,150~170 ℃ でビウレットとアンモニアに,200 ℃ でシアヌル酸トリウレイドに分解する.水溶液は酸やアルカリとの加熱,酵素ウレアーゼの作用によりアンモニアと二酸化炭素に加水分解し,亜硝酸を作用させると窒素を発生する.アルカリ性水溶液中で次亜臭素酸を作用させると窒素を生じるが,この反応はウレアーゼによる反応とともに尿素の定量に用いられる.

1.484.エタノールや水に易溶,エーテルに難溶.弱塩基性で,酸とは塩を形成する.徐々に熱すると,融点以上でシアヌル酸に,150~170 ℃ でビウレットとアンモニアに,200 ℃ でシアヌル酸トリウレイドに分解する.水溶液は酸やアルカリとの加熱,酵素ウレアーゼの作用によりアンモニアと二酸化炭素に加水分解し,亜硝酸を作用させると窒素を発生する.アルカリ性水溶液中で次亜臭素酸を作用させると窒素を生じるが,この反応はウレアーゼによる反応とともに尿素の定量に用いられる.

CO(NH2)2 + 3NaOBr + 2NaOH

→ N2 + Na2CO3 + 3NaBr + 3H2O

尿素に酸塩化物を作用させるとウレイド(アシル尿素)を生成する.尿素は直鎖状炭化水素,脂肪酸,アルコール類と結晶性の付加物をつくるので,これらの分離精製にも利用される.尿素肥料,尿素樹脂原料として大量に使われるほか,利尿剤や分析用試薬にも用いられる.[CAS 57-13-6][別用語参照]尿素の工業的製法

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「尿素」の意味・わかりやすい解説

尿素【にょうそ】

→関連項目石灰窒素|石灰窒素工業|窒素肥料|尿素樹脂

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「尿素」の意味・わかりやすい解説

尿素

にょうそ

urea

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「尿素」の解説

尿素

世界大百科事典(旧版)内の尿素の言及

【窒素肥料】より

…窒素はタンパク質,核酸,アミノ酸などに含まれる植物の重要元素であり,その欠乏は植物の生育を顕著に抑制する。肥料として広く用いられている窒素化合物としてはアンモニウム塩類,硝酸塩類,尿素,石灰窒素であり,そのほかに尿素とアルデヒド類との誘導化合物のウレアホルム,イソブチリデンダイウレア,クロトニリデンダイウレア,グアニル尿素などの緩効性合成有機質窒素肥料もある。また,油かすや魚肥など動植物質の天然有機質肥料も主としてタンパク質やアミノ酸の形で窒素を含んでおり,窒素肥料となる。…

【尿】より

…無脊椎動物でも,原腎管(扁形動物,袋形動物),腎管(環形動物,軟体動物),触角腺(甲殻類),マルピーギ管(昆虫類)など各種の排出器官を通じて尿が排出される。尿の主成分である窒素化合物はアンモニア,尿素,尿酸などで,タンパク質や核酸の代謝最終生成物である。これらの窒素老廃物の比率は動物の系統によって異なり,また同じ系統群のなかでも,種の生活環境に応じた変化がみられるが,おおざっぱにいって,水生無脊椎動物はアンモニア,哺乳類,両生類,魚類は尿素,鳥類,爬虫類,昆虫類,陸生巻貝類は尿酸が主成分である。…

【排出】より

…その結果,物質の種類によって血中濃度にたいする尿中濃度の比(U/P比)に大きな差を生じる。たとえばヒトではこの比はブドウ糖0,尿素70,クレアチニン50,ナトリウム1,カリウム8,リン酸17である。再吸収や分泌は脳下垂体後葉から出るバソプレシン,副腎皮質のコルチコイドなどのホルモンで制御されており,血液組成の恒常性の維持に重要な役割を演じている。…

※「尿素」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新