精選版 日本国語大辞典 「対流」の意味・読み・例文・類語

たい‐りゅう ‥リウ【対流】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「対流」の意味・わかりやすい解説

対流

たいりゅう

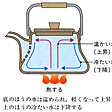

やかんに水を入れ下から熱すると、初めは熱伝導で熱エネルギーが流れるので水の流れはおこらないが、やがて水の上下運動が生ずる。これを対流という。流体内部のある部分が温められると熱膨張して密度が下がり、その部分は軽くなって浮力により上昇するとともに、周囲の冷たい部分の水がそこへ入り込んでくる。その部分も温められると上昇し、周囲の冷たい部分が下降し、という繰り返しによってやかんの水全体が温められていく。やかんの場合は、中心付近で熱い湯が上昇し、やかんの壁付近で下降する流れがおこる。初め対流がおこらないのは、温度差の小さいときは浮力も小さく、流体の粘性作用で上昇運動が抑えられるためである。したがって対流がおこるためには、各流体で決まる一定以上の温度差が必要である。鯨脳油またはパラフィンを下から熱してやると、規則的な六角形細胞が並んだ対流が発生する。六角形の中心付近で上昇流、各辺で下降流が生じており、これを発見者にちなんでベナード対流とよぶ。容器の形を変えたり、底面に突起をつけると、いろいろな形の対流構造ができる。

[池内 了]

自然界の対流

軽い流体の上に重い流体が重なったときの流体の転倒現象、または、流体層の一部が加熱(冷却)されて周囲より軽(重)くなった流体の塊が上昇(下降)する現象を、鉛直対流という。自然界の鉛直対流の例としては次のようなことが知られている。

(1)地球内部にある液体核の中の対流。不純物を含んだ液体の鉄が中心部の固体核に凍結する際に組成が変化して対流が生じる(組成対流)。対流運動の結果、地球磁場が形成されている。

(2)マントル対流。地球内部での温度勾配(こうばい)による固体の流動現象。

(3)マグマだまりの中の対流。高温の岩石が融解または凝固する過程のなかで対流が生じる。

(4)海洋表層および湖沼の対流。とくに冬季に水面が冷却されて対流が生じる。

(5)海水内部の二重拡散対流。海水の密度が温度と塩分の二つの要素に支配されることが原因で生じる特殊な対流。

(6)大気の対流混合層。昼間、地表面が日射で加熱されると、地表から1キロメートルほどの大気層の中で乱気流の対流が生じる。

(7)中規模細胞状対流。厚さ1キロメートルほどの寒気層が海洋上に流出するとき、海水温が気温より高いので、寒気が下層から加熱されてベナード対流に似た細胞状対流が生じる。寒気層内の風速が大きい場合は筋(すじ)状の雲が、弱い場合は斑点(はんてん)状の雲が生じる。

(8)積雲対流。ある高さにある空気塊が何かの原因で上昇すると、気圧は上空へいくほど低くなるために断熱冷却が生じ、空気塊の温度が100メートル上昇するごとに約1℃ずつ減少する(乾燥断熱減率)。普通、大気中の気温は100メートルにつき約0.6℃ずつ減少するから、上昇する空気塊の気温は、同じ高さの気温より低くなり重くなるので、重力が復原力として作用することになる。したがって、上昇を持続することはできない。このような大気の状態を安定という。ところが、もしも空気塊が水蒸気で飽和していると、気温の低下とともに水蒸気の一部が凝結して、潜熱が解放され空気塊を暖めるので、空気塊の温度低下は100メートルにつき0.5℃程度になる(湿潤断熱減率)。すると、上昇すればするほど周囲より気温が高くなり、軽くなって、ますます上昇することになる。このような大気の状態を不安定という。

このように、乾燥空気の上昇に対しては安定であるが、湿潤空気の上昇に対して不安定な状態を条件付き不安定という。条件付き不安定大気中に生じる対流を積雲対流という。これは上昇域に積雲が生じるからである。一般に水蒸気の相変化を伴う対流を湿潤対流という。

(9)恒星内部の対流。恒星は中心部で核融合反応により熱が発生しており、表層から熱放射で熱が逃げるので、不安定な密度成層になっており、対流が生じていると考えられている。太陽表面にみられる粒状斑も細胞状対流によって形成されたものである。

(10)水平対流。大気や海洋は安定な密度成層(上部ほど密度の小さな成層)をなしており、広い範囲にわたって鉛直対流が生じることはない。むしろ、水平方向の温度差による対流が一般的である。このような対流を水平対流という。大気大循環から海陸風に至るまで、あらゆる種類の風は水平対流によって生じる。地表から圏界面までの大気層を対流圏というのは、この大気層が地表面から暖められ、活発な対流が生じているからである。しかし、それより上層でも水平対流が生じていることが知られている。海水循環は、海面に吹く風の応力によって生じる風成循環と、水平対流の一種である熱塩循環があわさったものである。

[木村龍治]

改訂新版 世界大百科事典 「対流」の意味・わかりやすい解説

対流 (たいりゅう)

convection

伝熱現象の一つで,流体内部の熱の移動を伴う流れを総称する。例えば,熱せられた大地に接する大気は,加熱によって膨張し,密度が小さくなるため軽くなって上昇流を形成し,逆にそこには上空の冷たい大気が下降流となって入り込み,同様の過程を繰り返す。また,扇風機によって強制的に起こされた空気の流れは,人の体の周囲を流れるときに熱を奪い,運び去る。これらはいずれも対流の例であるが,前者のように,温度差に伴う密度差で生ずる浮力が原因となる場合を自然対流,あるいは自由対流,後者のように機械的仕事などによって強制的に起こされるものを強制対流,さらに両者の影響をともに受けるものを複合対流,あるいは共存対流と呼んで区別することもある。かつては,浮力による自然対流のみを指して対流と呼んだが,現在では強制対流をも含めて対流と総称する。

対流中の熱の移動,あるいは拡散にとくに注目するとき,これを対流伝熱と呼び,さらに固体壁面と流れの間の熱授受を指すとき,これを熱伝達という。熱伝達において,壁面の単位面積を単位時間に通過する熱量qを,壁面と流体の温度差⊿Tで割った値h=q/⊿Tを熱伝達率と呼び,この値が大きいほど熱授受の良好さを示す。流れを代表する寸法をL,流体の熱伝導率をλとしたとき,Nu=hL/λで定義される無次元数をヌッセルト数Nusselt numberと呼ぶ。次元解析によると,ヌッセルト数は,強制対流の場合,同じく無次元数であるプラントル数Prandtl number(流体の粘性率をμ,定圧比熱をcpとして,cpμ/λで定義される)とレーノルズ数の関数に,また自然対流の場合にはプラントル数とグラスホフ数Grashof number(重力加速度をg,流体の動粘性率をν,熱膨張率をβとしてL3βg⊿T/ν2で定義される)の関数になる。自然対流や強制対流での熱の見かけの移動の速度は,流れの状態が層流か乱流かにより大きく異なり,そのときの熱伝達をおのおの層流熱伝達,乱流熱伝達と呼ぶ。乱流の場合には流体塊のランダムな混合による熱の移動が加わり,層流に比べて伝熱が著しく活性化されることが知られている。流体内部の熱の移動も,本質的には固体の場合と同様に分子運動に基づく熱伝導によること,そして対流はこの熱伝導と流体に保有されるエンタルピーの流れによる巨視的移動が同時に生ずる現象であることに注意を要する。

→伝熱

執筆者:笠木 伸英

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「対流」の意味・わかりやすい解説

対流

たいりゅう

convection

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

岩石学辞典 「対流」の解説

対流

百科事典マイペディア 「対流」の意味・わかりやすい解説

対流【たいりゅう】

→関連項目熱伝達|熱放射

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「対流」の解説

対流

タイリュウ

convection

容器内などの流体中に,温度分布または濃度分布がある場合,生じた密度差によって流体の流れが起こることを対流(または自然対流)という.また,ポンプ,かくはん翼などのような機械的な力によって,人為的に流れを起こすものを強制対流という.この流体の流れに伴い,熱あるいは物質の移動が起こる.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の対流の言及

【移流】より

…上式でxy面が水平面とすると,はじめの2項が水平移流項,第3項が鉛直移流項を表す。気象学や海洋学では水平移流を略して単に移流といい,鉛直移流を対流とよぶ場合が多い。【菊池 幸雄】。…

【伝熱】より

…ここで,σはシュテファン=ボルツマン定数,F21は形態係数と呼ばれ,面2から放出される熱放射線のうち面1に入射する割合を示す。 (3)上に述べた熱伝導および熱放射は熱の移動の基本形態であることはすでに述べたが,さらに対流を付け加える場合もある。対流は,流体内部の熱の移動を伴う流れを総称することばである。…

※「対流」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新