精選版 日本国語大辞典 「宝石」の意味・読み・例文・類語

ほう‐せき【宝石】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

翻訳|gem

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

外見上の美しさ、物理的な硬さ、産出の希少性を兼ね備えた、装飾に供しうる鉱物の総称。学術的に明確な定義は存在しない。また最初の2条件を満たす物質を合成して宝石としての目的に供するとき、これを合成宝石という。現在使用されている天然の宝石の多くは合成が可能である。鉱物として存在しないものをつくって同様の目的に用いるとき、これを人造宝石(または人工宝石)という。等方性ジルコニア(キュービック・ジルコニア)はそのもっとも有名な例である。ほかに価値の低いものをさまざまな方法で加工して価値を高めることもある。加熱、加圧、γ(ガンマ)線照射、着色などがそのおもな方法で、青色トパーズ、青色ジルコン、黄水晶などはこうした処理でつくられたものである。また、複数の切片を張り合わせて一つの大きな宝石にみせるというような処理方法もあり、オパールではしばしば行われている。

[加藤 昭]

外見上の美しさは、色、透明度、輝きなどによって支配されるが、透明度の高いものはカット加工され、またある種の光学的特性をもつような場合は、その特性がより強調されるように研磨加工される。ダイヤモンドをはじめとして、屈折率の高いものは前者に、スター・サファイアなどいわゆる光芒(こうぼう)(一点を中心として二方向へ走って光る筋(すじ))を示すものは後者に属する。宝石の色としては以下の例がある。

(1)無色~淡色あるいは白色 ダイヤモンド、トパーズ、緑柱石、電気石、水晶、ジルコン、たんぱく石(オパール)、スピネルなど

(2)紫色 紫水晶(アメシスト)、スピネル、ターフ石taaffeiteなど

(3)青色 サファイア、電気石、ダイヤモンド、菫青(きんせい)石、青金石lapis lazuli、方ソーダ石、トルコ石、アクアマリン

(4)緑色 エメラルド、ひすい輝石、リチア輝石、電気石、苦土橄欖(かんらん)石、アレキサンドライト、碧玉(へきぎょく)、くじゃく石

(5)黄色 トパーズ、黄水晶、ダイヤモンド、こはく、電気石、苦土橄欖石

(6)褐色 シンハラ石sinhalite、トパーズ、満礬(まんばん)ざくろ石、ジルコン

(7)赤色 ルビー、スピネル、鉄礬ざくろ石、ダイヤモンド、たんぱく石

(8)桃色 電気石、リチア輝石、緑柱石(モルガナイト)、スピネル、紅水晶

(9)黒色 赤鉄鉱、電気石、ざくろ石

なお、宝石のなかには、アレキサンドライトのように、日光では緑系統の色、白熱光では赤色を呈するような例や、電気石、菫青石のように、方向によって色の変化する、いわゆる多色性をもつものもある。もちろんこれらは天然のままの色であるが、既存の宝石、貴石、飾り石と同質の鉱物に対して、染料着色あるいは変色させたり、放射線、中性子線などを用いて人工的に変色させたりすることもある。また、さまざまな条件下で加熱処理を施し、色を変化させたりすることもある。黄色から褐色系統のもののなかには、こうした処理の産物である場合もある。

物理的な硬さとしては、モース硬度にして7(石英)以上の値をもつものが選ばれるが、トルコ石は例外的に硬度5程度である。産出の希少性については、ある程度美しい色、透明度、硬さをもった鉱物は、それだけでまれである。したがって、これらの要素のうち一部のみを満足する場合でも装飾の素材となることがあり、貴石(さらに程度が下がれば半貴石)、飾り石などのような用語でよばれることもある。また宝石としての必要条件に、薬品、熱あるいは光線の直射に対する安定性もあげられることがあるが、硬度の高い物質は、多くこれらの条件を満たしている。

宝石として用いられる鉱物としては、ダイヤモンド、コランダム(ルビーおよびサファイア)、緑柱石(エメラルド、モルガナイトおよびアクアマリン)、スピネル、金緑石(アレキサンドライト)、トパーズ、ざくろ石、ジルコン、電気石、たんぱく石(オパール)、トルコ石(トルコ玉ともいう)、ひすい輝石、苦土橄欖石、シンハラ石、ターフ石などがあり、これらよりやや等級の劣るものとしては、苦礬(くばん)ざくろ石、鉄礬ざくろ石、紅柱(こうちゅう)石、珪(けい)線石、菫青石、フェナク石、透輝石、リチア輝石、灰簾(かいれん)石、石英(紫水晶、黄水晶、黒水晶、煙水晶)、玉髄(ぎょくずい)(めのう、碧玉(へきぎょく))、青金石、こはくなどがあり、貴石という名称で一括されることもある。

さらに次の段階である飾り石としては、長石類、赤鉄鉱、あられ石、蛍石、くじゃく石、ばら輝石、蛇紋石、方ソーダ石、ベスブ石、透閃(とうせん)石(軟玉)、クロチド閃石(虎目石(とらめいし))などがある。鉱物なみに飾り石としての扱いをされる岩石に黒曜石とテクタイトがある。また1978年にロシアで認定された新鉱物チャロ石charoiteは美しい淡紫色の繊維状結晶の緻密(ちみつ)な集合をなし、飾り石として加工され、世界各地に広まっている。

真珠は宝石として扱われることも多く、事実、成分的には炭酸カルシウムからなっているが、有機的に生成されるため鉱物とはいいがたく、ここでは宝石として取り扱わない。

[加藤 昭]

ダイヤモンドは、そのほとんどがキンバレー岩中、あるいはこれが分解して生じた土壌、砂鉱(さこう)(漂砂鉱床)中に産する。隕石(いんせき)や超高圧変成岩中のものはきわめて微粒である。南アフリカ共和国、ロシア、ブラジルのほか、中国やオーストラリアでも産出が知られている。ルビーの良質のものは、再結晶石灰岩中のもので、ミャンマー、スリランカ、インドなどが世界の供給源である。サファイアの産状としては、玄武岩あるいはこの分解によって生じた土砂中のものが重要で、ミャンマー、インド、スリランカなどに知られる。オーストラリア産のものは、泥質岩起源の高温生成の変成岩中のものである。

エメラルドの産地としては、ロシアのウラル地方、南米コロンビアなどが有名で、いずれの産地でも泥質岩起源の黒雲母(うんも)片岩、あるいはこれを貫く石英脈中に産する。コロンビアでは、特殊な炭酸塩岩中に産するエメラルドもある。エメラルドは硬度の高いわりにもろく、砂鉱に入ることはほとんどない。モルガナイトは、おもに花崗(かこう)岩質ペグマタイト中に産する。アクアマリンの最大産地はブラジルのミナス・ジェライスMinas Gerais州で、花崗岩質ペグマタイト中に産する。スピネル(尖晶(せんしょう)石)のうち宝石となるものは、再結晶石灰岩あるいは苦灰岩中か、これらに由来する砂鉱中のもので、赤から紫系統の色のものが宝石として重要視される。アレキサンドライトはエメラルド同様黒雲母片岩中のものとペグマタイト中のもの、あるいはこれらを源とする砂鉱などから産する。トパーズはペグマタイト中のものが重要で、ブラジル、ロシア、ドイツなどに著名産地があるが、日本の岐阜県中津川市苗木(なえぎ)、滋賀県大津市田上(たなかみ)山、山梨県甲府市黒平(くろべら)なども有名である。なおアメリカのユタ州では、流紋岩中に美晶を産する所がある。ざくろ石は鉱物学的には十数種の独立種からなる一つの鉱物群であるが、宝石(あるいは貴石、飾り石)として用いられるものは、灰礬(かいばん)ざくろ石、苦礬(くばん)ざくろ石、鉄礬ざくろ石、満礬ざくろ石、灰鉄ざくろ石の5種である。灰礬ざくろ石は再結晶石灰岩中のもので、スリランカ産のものが有名である。苦礬ざくろ石は高温高圧条件下でのみ生成される鉱物で、ボヘミア産のエクロジャイト中のものが名高く、また南アフリカ共和国のキンバレー岩中にも良質のものがある。鉄礬ざくろ石は、片麻(へんま)岩、花崗岩質ペグマタイト、流紋岩などの中に産し、満礬ざくろ石もほぼ同様の産状をもっている。灰鉄ざくろ石は再結晶石灰岩、超塩基性岩、緑色片岩、霞石閃長(かすみいしせんちょう)岩中などに産する。

ジルコンは、スリランカの砂鉱中のものが透明度が高く、最上質といわれている。これはおそらく時代の古い片麻岩に起源をもつものと考えられる。電気石系列の鉱物中、宝石の要素をもつものは、リチア電気石elbaiteと新鉱物の灰リチア電気石(リディコート石liddicoatite)、苦土電気石draviteの3種で、始めの2種はアメリカのカリフォルニア州、苦土電気石はマダガスカル島のものが有名で、いずれもいわゆるリチウムペグマタイトの構成鉱物である。苦土電気石は塩基性火成岩、あるいは泥質岩起源の結晶片岩、再結晶石灰岩中などに産する。たんぱく石(オパール)のうちで宝石としての価値をもつ、いわゆる貴たんぱく石は、酸性火山岩あるいは火砕岩中の団塊として、もしくは地下浅所でケイ酸分に富んだ地下水からの沈殿物の構成成分として産し、メキシコ産のものは前者の、オーストラリア産のものは後者の例である。日本では、福島県耶麻(やま)郡西会津(にしあいづ)町宝坂(ほうさか)でまれに貴たんぱく石といわれているものを少量産する。トルコ石は泥質岩あるいは粗面岩などアルミニウム分の多い岩石中に細脈や塊をなし、また銅鉱床の酸化帯に産する。世界的な産地としては、イラン、シナイ半島、エジプト、ロシア、北アメリカ、オーストラリアなどで、トルコは単にイラン産のもののヨーロッパへの窓口であったにすぎない。ひすい輝石は高圧条件下でのみ生成される一種の変成鉱物で、塊状をなすものは、蛇紋岩のような超塩基性岩に伴われる曹長岩の主成分として産する。ミャンマー、中国のものはとくに有名で、日本でも新潟県糸魚川(いといがわ)市にひすい輝石の産地がある。苦土橄欖石は普通に産する鉱物であるが、宝石用のものの産地は少なく、紅海のセント・ジョーンズ島以外には、オーストラリア、ミャンマー、アメリカなどにいくつかの産地があるだけである。シンハラ石は、1952年、スリランカ(当時のセイロン)産の橄欖石と誤認されていた宝石を研究して新鉱物として発表したもので、理想式MgAlBO4、再結晶苦灰岩中に生成されたものが砂鉱に入り、そこでも採集された。その後アメリカ・ニューヨーク州からも発見されたが、宝石としての価値はない。ターフ石も同様に、1951年イギリスのターフ伯爵が、自分の入手した「スピネル」が非等方性であることを発見し、研究の結果MgBeAl4O8(のちMg3BeAl8O16に訂正)の化学組成をもつ新鉱物であることが判明し、彼にちなんで命名されたものである。その後中国、オーストラリアなどからも産出が報告されている。

[加藤 昭]

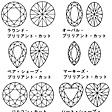

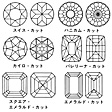

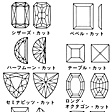

宝石はほとんどすべての場合、表面を研磨し、またその美しさを十分発揮できるように整形するのが普通で、その方法には代表的なものとして次の四つがある。すなわち、カボションcabochon、ローズrose、ブリリアントbrilliantおよびステップstepである。

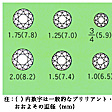

カボションは比較的低硬度の不透明ないし半透明のものに対して応用される方法で、球あるいは回転楕円(だえん)体に近い形に仕上げたもの、これを長軸に平行に切り、断面を膨らませたものや断面を平らにしたもの、また逆に凹(へこ)ませたものなどがあり、球状に磨かれるものにはスター・サファイア、断面を膨らませた形にするものにはたんぱく石など、平らな切断面のものは虎目石、月長石などに応用されている。ローズは低い錐(きり)状の断面をもつもので、通常は一つの大きな底面に錐(すい)面として24個の小三角面をもつもので、かつてはダイヤモンドに適用された。ブリリアントは、ダイヤモンドや人造のキュービック・ジルコニアに用いられている方法である。一方はクラウンcrownとよばれる頂部が平面の角錐台で、合計33個の小さい面をもち、反対側は25個の面をもつ角錐に近い立体で、この部分をパビリオンpavillionという。両者の境界の稜(りょう)にあたる部分をガードルgirdleという。クラウンの平面部はテーブルtable、パビリオンの頂点はキュレットcuretteとよばれる小さな平面となっている。現在は総計102個の面をもつブリリアント・カットが広く用いられている。宝石の屈折率に応じてクラウンとパビリオンの角度を調節し、表面から入った光線がすべて反射されるように設計可能なのがブリリアント・カットの特徴の一つである。ステップは正方形あるいは長方形の角をとった八角形の輪郭に大きなテーブルとこれに接する平行な傾斜面をもち、パビリオン相当の部分もガードルに平行な稜をもったいくつかの傾斜面からなっている。これは電気石、エメラルド、苦土橄欖(かんらん)石などによく用いられるカットである。

宝石の利用は、たとえばダイヤモンドにおいては、世界全体の産額の90%以上が工業用の目的に使用されているが、実生活と直接関係するのは、一つの貴重品として財産価値を賦与された場合である。当然そのような宝石は、装身具としての重要性も大きいが、古くから、ある特定の宝石を1年12か月に対応させ、その月に生まれた人がその宝石を身につけると幸福をもたらすという言い伝えがあった。これが誕生石のおこりで、18世紀ごろからヨーロッパで流行することとなった。現在、誕生石としてもっとも広く受け入れられているものは次のとおりである。1月(ざくろ石)、2月(紫水晶)、3月(血石(けっせき)、赤色の碧玉)、4月(ダイヤモンド)、5月(エメラルド)、6月(真珠)、7月(ルビー)、8月(縞(しま)めのう)、9月(サファイア)、10月(たんぱく石)、11月(トパーズ)、12月(トルコ石)。

[加藤 昭]

東西の美意識の違いから、西洋では光を反射して鮮やかに輝く宝石が好まれ、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイア、真珠が五大宝石とよばれて珍重されてきた。東洋では七宝(しっぽう)、七珍(しっちん)といわれる金、銀、サンゴ、真珠、瑠璃(るり)(ラピスラズリ)、玻璃(はり)(水晶)、めのうが貴ばれる。日本では、光を吸収してしっとりと深い色彩をたたえた、ひすい、サンゴ、こはく、めのう、べっこう、真珠、水晶、白色オパールなどがとくに好まれてきた。一般的に、オレンジ系のメキシコオパールを好む日本人に対して、欧米では寒色系のオーストラリアオパールに人気がある。日本人の肌色には、真珠ならばクリーム系、エメラルドやひすいのグリーン、そしてざくろ石(ガーネット)やルビー、サンゴなどの暖色系の石がよく映える。白色人種に似合うサファイア、トルコ石、ラピスラズリなどの鮮やかなブルー、そしてピンク系やブラック系の真珠は日本人向きではないといわれていたが、誕生石の影響もあってか、現在では好みの石を自由に用いている。

和装では、指輪、帯留、髪飾り、羽織の紐(ひも)などに、伝統的な日本人好みの宝石を用いてきた。たとえば、時計をセットした宝石入りの指輪(和服には腕時計が不調和なので)、洋装のブローチにもなる宝石の帯留、数珠(じゅず)リング(旅先や略式の仏事に用いる指にはめる小さな数珠)などがある。

洋装の場合、昼間はカジュアルに、夕方以後はドレッシーにというのが装いの鉄則であるが、宝石の使用も当然これに従ってきた。昼の光のなかでは石の色彩を楽しみ、夜の照明の下では石の輝きを愛(め)でることになり、透明度の高いものほど夜の雰囲気にふさわしい石となる。夜の正装にあう石は、先に述べた五大宝石、または七大宝石(五大宝石のうち真珠を除き、ひすい、猫目石、アレキサンドライトを加える)をはじめ、スタールビー、スターサファイア、ムーンストーン、オパール、アメシスト、トパーズなど。

昼の装いにふさわしい石は、ざくろ石、アメシスト、サンゴ、アクアマリン、サードオニクス、トルコ石、くじゃく石、ラピスラズリ、こはく、めのうなどである。しかしダイヤモンドと真珠は、昼夜を問わず使ってもよいオールマイティの石とされ、今日では宝石のTPO(時、所、場合)は大きく崩れてきている。規則にとらわれず個人の好みで、季節によって、年齢によって、それぞれの石のもつ外観やフィーリングを楽しむことができる。

[平野裕子]

宝石は、現代人がその色と光に美しさを感じ、絶対量の少なさも加わって貴重品として貴んでいるが、こうした価値規準が歴史上普遍な、あるいは汎(はん)世界的なものであったとは限らない。もっとも一般的な形では、「たま」として古くから用いられていたが、何を「たま」とよぶかは、時代や地域によって異なっていた。日本では縄文時代から玉(ぎょく)製の勾玉(まがたま)や管玉(くだたま)がつくられ始め、弥生(やよい)、古墳時代に装身具として盛行し、日本神話のなかでも三種の神器の一つとして「たま」は登場する。中国でも「王」という字がひすいの「たま」を三つ連ねた象形文字からきたものといわれている。

しかし、宝石として価値を高めるようになるのは、ヨーロッパでの貴金属工芸、とくに象眼(ぞうがん)細工の発達に負うところが大きい。シュメール人は、黄金の数珠(じゅず)玉に瑠璃(るり)や紅玉髄(こうぎょくずい)、めのうや碧玉(へきぎょく)、大理石や銀を並置させ、みごとな首飾りなどをつくりだしている。指輪にも関心をもった彼らは、黄金板を宝石のはめ込み台として生地(きじ)にはんだ付けし、宝石の大きさを調整して接着剤で固定した作品を生み出している。

このほか、バビロニアの王ハムラビの石柱に彫刻された太陽神シャマシュの像をはじめとして、アッシリアの諸王の記念碑には、驚くほどの量の宝石がちりばめられている。一方エジプトでも、すでに第1王朝の王妃の腕飾りにラピスラズリ、トルコ石、アメシストが用いられている。第18王朝のツタンカーメン王の墳墓で発見された副葬品の豪華さは有名である。国王の像を高浮彫りにした棺の蓋(ふた)だけに言及しても、七宝(しっぽう)細工の帯で襟が装飾され、翼を広げたハゲタカの形をした二女神が庇護(ひご)するようにみえる下半身と腕の部分は、瑠璃、紅玉髄、緑長石、不透明多彩のガラスで飾られている。

初期ギリシア時代の宝石については、ホメロスが『イリアス』のなかでアキレウスの盾を記述しながら触れているし、同じギリシアの土地から、ミケーネ文明に属する黄金などで象眼した玉石が、シュリーマンの手で発見されている。

宝石に関する俗信は世界各地で知られる。宝石のもつ硬度、輝き、美しい色彩が、神秘的な、特別な力をもつと信仰される理由の根源にあると考えられ、護符として携帯することが多い。たとえばルビーは、古代インドでは持ち主に健康や富、知恵や幸福をもたらすとされ、中世ヨーロッパでも毒消し、落雷とコレラよけの効力をもつとされていた。誕生石の信仰も元をただせば、こうした信仰から生まれた。また、宝石を1年の12か月に割り当てるという占星学にたけたカルデア人の風習をはじめとしたさまざまな俗信からは、月々の宝石を身につければ幸福になるという信仰が生まれるが、後代宝石の価値の上昇とともにこのぜいたくな行為が不可能になり、自分の生まれ月の宝石だけを身につける習慣に変わっていった。

宝石のもう一つの重要な役割は、医薬として用いられたことにある。エメラルド、ルビー、サファイア、ざくろ石、真珠などは、中世医学のなかで堂々と取り上げられている薬であり、通常粉末にしたものを調合する。また、止血療法として血石(けっせき)を患部にあてがうという記録や、わき腹の痛みを和らげるのには「ひすい」がよいという俗信はよく知られている。とくにひすいjadeiteの語源は、スペイン語の「わき腹の石」に由来している。古代ギリシアの宝石細工の職人たちはエメラルドを見ては目の疲れをいやしていたというが、この方法は現代科学でも認められている。このエメラルドは、のどとあごの病気を治すものとも考えられる一方で、悪魔を退ける宝石とみなされていた。こうした宝石のもつ象徴性に目を向けると、ざくろ石が貞操、友愛、忠実を表現しているし、アメシストは高い徳と理想、権威のシンボルであった。このほか、貞操、純粋を象徴し、怒りを和らげ恋の勇気を与え、夫婦間の信頼を壊さぬ宝石としてダイヤモンドを、また富や処女の象徴として真珠をあげることができる。

[関 雄二]

『P・J・フィッシャー著、崎川範行訳『宝石の科学』(1970・共立出版)』▽『砂川一郎・鹿子木昭介著『宝石の話』(1970・出光書店)』▽『ジャン・ランリエ、マリー・アンヌ・ピニ著、菱田安彦・田辺貞之助訳『世界の宝石美術館――ルネッサンス以後のジュウリー・デザイン』(1972・鎌倉書房)』▽『H・バンク著、川田功訳『宝石の世界』(1974・日貿出版社)』▽『寺内隆著、近山晶監修『宝石手帖』(1975・ブックマン社)』▽『酒井美恵子・池田裕著『宝石全書』(1977・主婦と生活社)』▽『ロバート・ウェブスター著、砂川一郎監訳『宝石学gems――宝石の起源・特性・鑑別』(1980)』▽『近山晶編著『宝石学必携』新訂(1983)』▽『近山晶著『宝石――その美と科学』(1984・以上全国宝石学協会)』▽『乙竹宏・塩月弥栄子監修『宝石宝飾事典』改訂版(1985・講談社)』▽『白水晴雄・青木義和著『宝石のはなし』(1989・技報堂出版)』▽『『ビジュアル博物館25 結晶と宝石』(1992・同朋舎出版)』▽『C・ホール著、H・テイラー写真、宮田七枝訳『完璧版 宝石の写真図鑑――オールカラー世界の宝石130』(1996・日本ヴォーグ社)』▽『エンマ・フォーア著、砂川一郎監修『ポケットペディア 結晶と宝石』(1998・紀伊國屋書店)』▽『ジャック・オグデン著、小山修三監修、園田直子訳『宝石の考古学』(1998・学芸書林)』▽『諏訪恭一著『宝石』全3巻(1999~2002・世界文化社)』▽『北出幸男著『宝石の力――幸運は形に宿る』(2003・青弓社)』▽『崎川範行著『宝石』(保育社・カラーブックス)』▽『F・H・プー著、原田馨訳『宝石に強くなる本』(講談社・ブルーバックス)』▽『塩月弥栄子著『宝石の本』(光文社・カッパ・ホームス)』▽『砂川一郎著『宝石は語る』(岩波新書)』

アクアマリン

アクアマリン〔原石〕

アマゾナイト

アマゾナイト〔原石〕

アメシスト(紫水晶)

アメシスト(紫水晶)〔原石〕

エメラルド

エメラルド(緑柱石)〔原石〕

オパール

オパール(たんぱく石)〔原石〕

ガーネット(ざくろ石)

ガーネット(ざくろ石)〔原石〕

クンツァイト(クンツ石)

サファイア

サファイア(コランダム)〔原石〕

ジルコン

水晶

水晶〔原石〕

スピネル

スピネル(尖晶石)〔原石〕

ソーダライト

ソーダライト〔原石〕

ダイヤモンド

ダイヤモンド〔原石〕

タンザナイト

トパーズ

虎目石(タイガーズアイ)

トルコ石(ターコイズ)

トルコ石(ターコイズ)〔原石〕

トルマリン

トルマリン(電気石)〔原石〕

軟玉(ネフライト)

ひすい

ヒデナイト

ペリドット

ムーンストーン

めのう

モルガナイト

ラピスラズリ(ラズライト)〔原石〕

ルビー

ルビー(コランダム)〔原石〕

ローズクォーツ(紅水晶)

宝石のカット形式(1)

宝石のカット形式(2)

宝石のカット形式(3)

ダイヤモンドのブリリアント・カット各部…

ダイヤモンドのカラット表

美しい色と輝きをもち,宝飾となる石。宝石のほとんどは鉱物に属し,その多くは結晶質構造をもつ。しかし一部には非晶質のオパールや黒曜石なども含まれる。また有機質の宝石として,真珠,サンゴ,コハク,さらに岩石でもとくに美しさをもつもの,たとえばラピスラズリやユナカイトなども広義の宝石に含められる。

宝石として認められる条件としては次の三つが挙げられる。(1)比類なく美しいこと(beauty) 宝石は色や透明度,光輝に優れていることが不可欠の条件である。ダイヤモンドは,宝石の王といわれて最も高く評価されるが,それはダイヤモンドだから珍重されるという理由からではない。その透明度と光輝が優れているからである。その透明度が落ちたり,純白さを失って黄色や褐色を帯びれば,ダイヤモンドといえどもその価値を著しく減ずる。さらに不純物含有が増えて黒色に近くなれば,宝石用としての価値はまったく失われて,工業用の工具材料などの用途だけになる。(2)不変の耐久性をもつこと(durability) 種々の条件下で常に安定した性質をもち,退色したり変質したりする経時変化のないことも当然要求されるが,耐久性の点でとくに重要なことは容易に損傷を受けない高い硬度をもつことである。(3)希少性をもつこと(rarity) 宝石の価値づけにおいて希少性が重視されるのは,他の物質や材料にはあまりみられない宝石の一つの特徴である。高い需要に対して,その供給は天然産という,人為的にはいかんともし難い自然の摂理に左右されるため,高い価値を生じる。それゆえ,天然宝石と成分,結晶や諸特性がまったく同じ人工結晶,つまり合成宝石がつくられても,その価値は人為的な再現性が可能なため,天然石よりもはるかに低い評価となる。

宝石はさらに財宝としてもしくは宝飾として高く評価される貴石precious stoneと,それらよりも評価の低い半貴石semi-precious stoneとに二大別される。場合によっては,着用するという用途からは離れるが,置石(鑑賞石)あるいは装飾目的に用いられる飾石(かざりいし)ornamental stoneを加えて,三つに分類されることもある。貴石と半貴石とを,どこで区分するか,19世紀以来多くの宝石学者や関係機関で議論されてきたが,明確な区分といえるものはない。しかし耐久性に観点をしぼってみると,わかりやすい基準を与えてくれる。宝石が損傷を受けず変わらぬ価値を持続するためには,まず大気中の砂塵に対して十分耐久性のある硬度をもつことが必要である。砂塵の主体は石英粉末で,それは地球の表面の地殻を構成している造岩鉱物の代表的なものである。石英はモース硬度7の硬さをもつので,宝石が砂塵で傷つかないためには,それよりも高い硬度をもつことが不可欠である。それゆえモース硬度7以上を一応貴石として取り上げると,その区分は明確となる。

比較的純粋な主成分で,原子結合の密な硬度の高い石は,一般に透明度がよく,色彩も鮮やかで,美しさも十分備えている。しかも,このような,硬度が高く,美しい宝石類の産出は少なく,希少価値も加わって,貴石としての条件をいずれも兼ね備える。これに対して,水晶類やメノウなどで代表される半貴石類は,地球上に多いケイ酸SiO2を主成分とするか,ケイ酸化合物からなる鉱物が多い。そのため産出量は比較的多く,しかも硬度は当然モース硬度7もしくはそれ以下である。そして,それらは屈折率が低いか,半透明石が多く,美しさにおいて高い屈折率をもつ透明石の貴石に劣ることとなる。以上はあくまで一つの基準であって,ヒスイやオパールがとくに高く評価される日本などでは,それらはしばしば貴石として取り扱われている。

ほとんどの宝石は,マグマの火成活動によって生まれるが,既存の地層中にマグマが噴出し,その際の高温・高圧のもとでの変成作用によって誕生する。そしてそれらが生成されたままの場所,つまりその本源の地に存在していることをイン・シトゥin situ(ラテン語。英語読みではイン・サイチュー)という。アフリカ南部やシベリアなどでダイヤモンドを産出する円筒状のパイプ鉱床は,この代表的なものである。鉱床地帯の崩壊や地すべり,風化作用,流水による浸食・運搬作用によって本源の地を離れた地域に再生成された〈漂砂鉱床〉は,2次成の堆積鉱床であって,プレーサーplacerと呼ばれる。代表的なものは,ナミビアにおけるダイヤモンドの海岸大鉱床や,ルビー,サファイアなどの産出で知られるスリランカのラトナプラ地区や,ミャンマーのモゴク地区である。世界第一の宝石産出国ブラジルにおいては,これら2種の鉱床が入り組んで一大宝石産出地帯を構成している。

宝石の埋蔵は,通常の金属鉱物や石炭の場合のように,その鉱脈や鉱床がある地域に大きく広がって存在する例はごく少ない。また鉱床,母岩中から色や透明度など品質のよいもののみを選択的に採取しなければならない点があるため,機械力を投入した大規模な採掘はきわめて少ない。規模の大きな採鉱の例としては,アフリカ各地やシベリアなどのダイヤモンド・パイプ鉱山やナミビア海岸の漂砂鉱床の採鉱などがある。これらは,初期には露天掘りで,採掘穴が深くなると地下坑道掘りに改めて,ともに大型鉱山機械類を設置した近代的な採鉱法が採られている。しかし,その他においてはいずれも規模は小さく,小企業や個人的な採掘が主流となっている。ブラジルにおける各種宝石の産出鉱区,オーストラリアのオパール鉱区,スリランカ,タイなどのルビー,サファイア鉱区にみられるような,井戸掘式のピット(立坑)採掘法が昔から今日まで続けられてきている。鉱区地域に数百,数千の個人採掘者が,無数の穴を掘り下げる原始的な採掘法によって宝石の産出が支えられている。

硬度の低い軟質石の場合には,のみやたがねなどの金属工具による手彫加工(エングレービングengraving)が可能であるが,一般的に硬度の高い宝石類は,回転工具に研磨材を塗布しながら行う研磨加工が主として用いられる。この技法は前4千年紀後半の南メソポタミアですでに始められていたといわれ,貴石類でつくられる円筒印章などがおもにこの技法でつくられた。円筒印章は沈み彫(インタリオ)で粘土板にころがして使うが,紐でつるされて携帯され,それが着用宝飾石の起源ともいわれている。エジプトでも甲虫形に彫刻された宝石,すなわちスカラベが天地創造の神とされ,再生・長寿の象徴として神聖視され,護符として着用された。全メソポタミアを統一したバビロニア王朝時代には,円筒印章の流行は続いたが,円錐形や半球形の印章石の平面に,紋章的な図柄を彫り込んで押印や封印用として用いるスタンプ・シールstamp sealが普及し始めた。クレタ文明を経てギリシア・ローマ時代の宝石は,その時代の美術の発展を如実に示して優美,華麗となり,宝石彫刻も一つの最盛期を迎えた。主題も神話の神々,美女,戦士,動物などの図柄が好まれた。スカラベ尊重の風潮と封印目的の印章の習慣が結びつき,上部はスカラベ形で下部の平面に印影を彫刻して,押印の際には石が回転できるように考案された指輪も生まれ,着用目的が重視されるようになった。この時代に導入された技術的な革新は,純粋に着用目的の宝飾石であるカメオである。その図柄の大部分は人像で,メノウの2色の層を巧妙かつ効果的に彫り分けて立体感を出している。カメオはメノウを素材として彫刻されたストーン・カメオstone cameoが本来のものであり,石の代用として貝殻に彫刻したものはシェル・カメオshell cameoと称する。ローマの共和政時代後期と帝政時代の初期においてカメオは広く愛好されておおいに普及したが,2世紀になって衰退した。しかしルネサンス期に復活し,往時の活況を取り戻した。

→彫玉

宝石の研磨加工のおもな目的は,透明宝石の光の反射・屈折による輝きや分散を引き出すため,ある角度をもって多数の面をカットすることにある。カットには,多面体で構成するファセット・カットfacet cutと,半透明もしくは不透明の宝石を球状に研磨し,表面の艶と形状の美しさ,量感を引き出すカボション・カットcabochon cutがある。

さまざまな硬度をもつ宝石が加工の対象となるために,その研磨皿の種類や研磨材の選択ならびにその加工条件に差異が生じる。それゆえ,宝石のカット加工法は,技術的に次の3種の石に分けて考えられている。(1)モース硬度10のダイヤモンドの加工(ダイヤモンド・カッティングdiamond cutting),(2)モース硬度8,9の貴石加工(ラピダリーlapidary),(3)モース硬度7およびそれ以下の半貴石加工(ジェム・カッティングgem cutting)。これに基づいて,宝石の集中加工地は,専業的に分かれて世界各地に発達してきている。たとえば,ダイヤモンドの加工はベルギーのアントワープ,イスラエルのテルアビブ,南アフリカのヨハネスバーグ,アメリカのニューヨーク(実際の加工はプエルト・リコが多い),オランダのアムステルダム,インドのボンベイ(現,ムンバイー)など。貴石類のルビー,サファイアの加工はタイのバンコク,スリランカのコロンボ,エメラルドの加工はインドのジャイプルなど。半貴石類はドイツのイダー・オーベルシュタイン,日本の甲府などである。

宝石は美しさが価値の第一条件であり,しかも色が生命であって,そのわずかの良否が評価に大きく影響する。したがって,その色を改善して価値を上げようとする試みは,宝石加工の発祥の頃よりなされ,なかでも最も簡単な加熱による色の改善が行われてきた。人工処理にはこのほか着色や放射線処理も行われる。主要宝石に対する熱処理の代表的な例は,アクアマリンで,産出原石のほとんどがもつ緑色味を除いて,よい海水青色にするための加熱処理が必ず行われる。同様に透明なゾイサイトも,よいサファイア・ブルー色にする熱処理が行われている。ジルコンは産出のままでは,褐色であることが多いが,これを熱処理することにより無色のホワイト・ジルコンあるいは青色のブルー・ジルコンが得られる。トパーズの代用石として用いられるリオグランデ・シトリンはブラジル南部産のアメシストを焼成して黄変させたものである。最近ではスリランカ産で内部にルチルの針状結晶を含んで白色を呈するギューダと呼ばれるサファイア原石を,高温処理してルチル結晶を再溶融して青色に変化させ,美しいブルー・サファイアを得る処理も行われている。メノウは産出原石のままで色のあるものはわずかで大量に産出する白色ないし灰色の原石に対して人工的な着色を行うことが多い。メノウは潜晶質構造をもち,ごくごく微細な結晶の集合からなり,その間に微細な空隙部が存在する。その部分に金属塩溶液を浸透させ,加熱による酸化あるいは第2液による反応処理を行って,内部に無機顔料,つまり着色成分を沈着させて着色が行われている。酸化鉄Fe2O3により赤色,酸化クロムCr2O3により緑色,酸化コバルトCoOとフェロシアン化第一鉄Fe(CN)2で青色,炭素Cで黒色などの着色が行われる。放射線処理による宝石の着色法は新しい技術である。コバルト60を線源とするガンマγ線の照射によって,水晶を着色して黄水晶,茶水晶にし,また真珠もブルーやブラックにする処理は盛んに行われている。色の悪いダイヤモンドに,電子加速器や原子炉によって中性子線などを照射して,ファンシー・カラー(変り色)のブルー,カナリー・イェロー,グリーンなどにする着色処理(ダイヤモンド)もまた新技術として開発されている。

最高の財宝である宝石を人工によって創り出そうとする人類の数千年来の夢が現実にこぎ着けたのは20世紀に入ってからである。それ以前には,外観的な類似はあっても,成分の不同や結晶化されていない模造石や天然石粉末を固めた再生石であった。合成宝石(シンセティック・ストーンsynthetic stone),つまり宝飾用に使われる人工結晶が,天然石と成分,結晶など特性を同じくして人工的育成が可能になったのは,1904年フランスのベルヌーイA.Verneuilによる合成ルビーの製造法に始まる。最近の合成宝石技術の長足な進歩は,宝石用としての開発よりも,むしろ近代科学の各分野の要求によって生まれた単結晶育成の技術の発達によるところが大きい。これらの人工結晶は必ずしも天然宝石の再現でなくても,美しくかつ硬度があれば合成宝石としての用途をもつことになる。ダイヤモンドの代用石として広く普及をみたイットリウム・アルミニウム・ガーネットYttrium Aluminium Garnet(略称YAG(ヤグ))やキュービック・ジルコニアなどはその例である。宝石合成技術の20世紀のハイライトともいうべき,人工ダイヤモンドの成功は,55年春,アメリカのゼネラル・エレクトリック(GE)社による超高圧・高温の条件下での合成法である。ただしこの人工ダイヤモンドは,黒色微小結晶で,研削・研磨材としての工業用途をもって生産され,宝石用品質のものではなかった。工業用人工ダイヤモンドは,アメリカに引き続き,スウェーデン,イギリス,南アフリカ,オランダ,ソ連(ロシア)そして日本において生産が行われている。70年5月,GE社は1カラットあるいはそれ以上の宝石用ダイヤモンドの結晶の合成に成功したことを発表した。ただし,これらは試験的な合成であり,そのコストは天然産原石よりもはるかに高価であり,宝石用人工ダイヤモンドの経済的生産は困難なために,以後はまったく生産はされていない。

結晶を人工的に育成する方法は,ダイヤモンドの超高圧法を除いて,溶融体からの結晶化(融体固化法)および溶液からの結晶化(溶液析出法)のいくつかの液相法が現用され,最近ではそれに気体から結晶化の気相法が加わろうとしている。

融体固化法のうち代表的なものは,〈火炎溶融法〉である。発明者の名をとってベルヌーイ法ともいわれる。2500°C程度の高温で燃焼する酸水素炎中に原料粉末を落下させながら溶融し,結晶を順次成長させていく方法である。この方法で,合成コランダム(ルビー,サファイア),合成スピネル,チタン系合成石(合成ルチルなど)が製造されている。結晶成長がきわめて速く,経済性が最もよく,また合成ルビーは時計用宝石,合成サファイアは計器用軸受石などの材料としての用途もあるために,火炎溶融法による合成石は最も多く生産されている。融体固化法のもう一つの方法に〈引上げ法〉がある。高温るつぼ中の,その結晶成分の溶融体から育成結晶が回転しながらゆっくり引き上げられ,円筒状の原石に合成されるためにこの名がある。高温溶解のためそのるつぼは耐熱性のある白金やイリジウムなどの貴金属製のものが用いられる。高温加熱の方法はおもに高周波誘導加熱方式が採られている。

高温用るつぼの高価につく点や2500°C以上に耐えるるつぼ材のない問題点を解決したのが,〈スカル・メルティング法skull-melting process〉である。水冷式の銅パイプの配列で構成されたるつぼで原料溶解がなされるので,〈冷却るつぼ法〉ともいわれる。内部の原料は高周波加熱で高温となって溶融されるが,周囲の原料は冷却パイプのため,温度は溶融点に達せず,るつぼ内側に固結して,内部溶融体の容器壁をつくって,自らがるつぼを形成している。結晶化は内部の溶融体のみが冷却されて進行する。この方法は現在ダイヤモンドの代用石として最も普及しているキュービック・ジルコニアが2700℃の高温溶解を必要とするために,その製造にもっぱら用いられている。容器とかるつぼを必要としない利点をもつ育成法に〈フロート・ゾーン法〉がある。あらかじめ焼結して棒状にしてある原料を炉内に保持し,赤外線(熱線)を集中して加熱し,少しずつ溶融しながら結晶化を進めて,透明な棒状結晶を育成する方法である。加熱には,ハロゲンランプやクセノンランプから発生する赤外線を,楕円反射鏡で集中加熱するような経済性ある方式が用いられている。

溶液析出法では,まず〈フラックス法flux-fusion process〉がある。成分の粉末原料の溶解のため,それを容易にする溶剤,つまりフラックスが用いられることを特徴としている。白金製るつぼ内に,主成分原料と着色剤,それに溶剤を加えた混合物溶液を入れ,完全に溶解するまで加熱する。この場合に溶剤の働きで,主原料のみの溶解温度よりも低い温度で溶解する。ゆっくりした冷却によって結晶が析出し始めるが,その適切な温度調整によって結晶成長が進行して,求める育成結晶が得られる。現在各国における合成エメラルドの多くのもの,新しい合成ルビー,合成アレキサンドライトなどがこの方法によって製造されている。もう一つの方法は,結晶育成法としては重要な温度差移動法である。このうち〈熱水法〉は高圧下で温度の上昇した水が,有力な溶剤となって結晶成分を溶解させる。そしてその後の圧力や温度の低下は,過飽和状態の成分含有の水溶液からその結晶を析出させることになる。この方法は水晶の合成に最も利用されており,無線通信やクオーツ時計などに欠かすことのできない水晶発振子原料は,この方法による合成水晶である。さらに宝石用色水晶,つまり合成シトリン,合成ブルー・クオーツ,合成グリーン・クオーツ,そして合成アメシストの製造も現在では行われている。さらに水熱法による新しいタイプの合成ルビーや合成エメラルドも出現し,これらは従来の合成石よりも諸特性がより天然石に近づいたため,宝石の鑑別に困難さをますます加えるようになってきている。

→結晶成長

高価な商品となる宝石に対しては,鉱物分析のように,一部試料をとったり,粉末にして成分分析したりすることは不可能であり,いわゆる非破壊検査が大原則である。そのため鉱物学とは別に宝石学が生まれ,実技的な面で宝石鑑別法が確立された。宝石鑑別においては,石名の決定のほかに,同種石でも天然石と合成石との判別はきわめて重要な事項である。科学技術は次々とより天然石に近い新種合成石を世に送り出している。したがって宝石を経験と勘によって判定する時代は過ぎ,科学的な特性検査に基づく宝石鑑別法がとられるようになった。宝石鑑別法においては,その宝石の光学的特性や物理的な測定および検査が重点となる。硬度テストは傷を残すために,通常は行われない。光学的測定および検査には,宝石用屈折計による屈折率測定,偏光器による偏光性(単屈折性,複屈折性の別)の検査,紫外線による蛍光性検査,二色鏡による多色性検査,分光器による分光吸収特性検査,エメラルド・カラー・フィルター検査などが全般的に行われる。物理的測定および検査には,金具にセットされていない裸石の場合には,比重計による比重値測定が有効である。天然石とその合成石の判別のためには,宝石顕微鏡によるインクルージョン(内包物)の検査が行われる。地下鉱床において複雑な条件下で,長い時間の下で生成された天然結晶と,人工条件で経済的な時間内で育成された合成結晶との間には,なんらかの成長条件や内包鉱物の相違が認められるからである。最近ではダイヤモンドの取引や販売が,4Cのグレード(品質等級)を表示して行われることが慣習化している。4Cのグレードとはカラットcarat(重量),カットcut(研磨),カラーcolor(色),クラリティclarity(透明度)の四つであり,おのおの等級が評価の基準となる。ダイヤモンドのグレード検査は,評価基準を与えるという意味で,別に鑑定の語を用いる場合もある。

宝石は装飾的な目的のみならず,おもにその優れた硬度,耐摩耗性により工業部品としても重要な役割をもっている。ダイヤモンドは線引きダイス,切削用バイト,ドレッサー,削岩ビット,ダイヤモンド砥石,切断ブレードなど近代精密工業に不可欠な工具として,また硬度計圧子,レコード針,ガラス切りなどの多くの用途がある。ダイヤモンドに次ぐ硬度をもつコランダムは,おもにその合成石ではあるが,合成ルビーは時計用宝石,合成サファイアは各種の計器用軸受石として重要な用途をもっている。その他繊維工業用の糸道やサファイア針にも用いられている。さらにホワイト・サファイアは,紫外線や赤外線もほとんど吸収せずに伝達する特性があるので,人工衛星や太陽電池などの窓用として宇宙時代の新しい用途も開けている。従来はメノウが精密天秤のナイフ・エッジと刃受の主役であったが,最近では合成ルビー製が多くなりつつある。水晶のもつ圧電気現象を利用した水晶発振子・振動子は無線機器やクオーツ時計などの心臓部を構成する重要部品であるが,天然水晶に代わって現在は合成水晶がその目的のために量産されている。

執筆者:近山 晶

ローマの博物学者大プリニウスの《博物誌》全37巻のうちで,宝石を扱った部は最終巻,すなわち第37巻である。どうして宝石の部が最後に置かれているのかというと,著者の言によれば,〈そこに自然の崇高さがいちばん凝縮されて現れているからであり,そこより以上に嘆賞すべき自然の領域はないから〉である。このプリニウスの言葉が端的に示しているように,あらゆる時代,あらゆる地方で,宝石こそは自然界の最も貴重な物質,最も純粋な価値とみなされてきた。その硬さ,その透明性,その光輝,その色彩,ひっくるめていえば,その超自然的な美しさが,おそらく宝石を価値あらしめる何よりの条件だったのである。いわばユング=バシュラール的な意味での,抜群の想像的価値をもった結晶する物質,それが宝石の心理学的な内容であった。〈金銭がわれわれを社会的に強者たらしめるのに対して,宝石はわれわれを夢の世界の強者たらしめる〉とはバシュラールの名言(《大地と意志の夢想》)である。宝石が単に装飾としてばかりでなく,古来,治療や魔術のための護符として利用されてきたのも,それが人間の無意識の深い領域で,夢の世界を開いてくれるものと考えられていたためにほかなるまい。いわば宝石のなかには,夢すなわち人間の願望が圧縮されて詰まっていたのである。

宝石の硬さが尊重されたのは,むろんそれが鉱物一般と同じく不老と永生の象徴とみなされたためでもあろうが,それと同時に強い凝集力を表していると考えられたためでもあった。凝集力が強ければ,宝石から放射される神秘な力も,容易には逃げずに,いつまでも宝石の内部に貯蔵されているはずだからである。宝石が天体と感応して,星の影響を受けるということも,バビロニアの昔から信じられてきたことで,いま述べた凝集力と大いに関係のあることであった。たとえば16世紀の錬金術師パラケルススは,〈ガマエ〉という特殊な石が,あたかも貯蔵瓶のように,そのなかに天体の力や効能を吸い込んで,保存しておくことができると主張している。この〈ガマエ〉のなかに貯えられた力を患者に注げば,医師は患者を治療することができるわけである。この場合,石の硬さはだいじな条件である。というのは,16世紀の博物学者ポルタも述べているように,硬度の高い宝石ほど凝集力が強いので,いったん吸収された天体の力は堅固に保存されることになるからである。かくて宝石を護符として身に着けていれば,いざというときに,その保存された力を有効に使うことができると信じられたのであった。

アリストテレス,テオフラストス,ディオスコリデス,プリニウス,ソリヌスなどといった古代ギリシア・ローマの博物学者ばかりでなく,中世のキリスト教の聖職者たちも,こうした宝石の治療効果や魔術的効能を信じていた。それらの聖職者のなかで,とくに宝石に関する著述によって名高いのはセビリャの大司教イシドルス(7世紀),レンヌの司教マルボードMarbode(11世紀),ビンゲンの聖女ヒルデガルト(12世紀),それにアルベルトゥス・マグヌス(13世紀)らである。ホイジンガやÉ.マールが再三述べているように,中世人は自然界の万物を象徴によって解釈していたから,動物誌のなかの動物と同じく,宝石にもそれぞれ独特の象徴が付随していた。マルボードは次のように述べている。〈緑柱石は,太陽の光にあたると水のように輝き,これを握っている手を温める。これこそキリスト教徒のイメージではないか。キリストは太陽で,石を温め,その奥底までも輝かせるのだ〉と。16世紀や17世紀の博物学者の科学的な著作にも,まだ宝石の治療効果や魔術的効能に対する信仰のなごりが認められるほどである。宝石を歌った詩人として16世紀フランスのベローRemi Belleau,17世紀ドイツのアンゲルス・ジレージウスの名を挙げておこう。19世紀末フランスの作家ユイスマンスも逸すべからざる人で,その作品《さかしま》《大伽藍》で宝石について論じている。日本の江戸時代に,初めて鉱物に関する本《雲根志》を出版した石の収集家,近江の木内石亭の名も忘れずに記しておこう。

執筆者:澁澤 龍

宝石は古代より人類にとって魅惑的なものとして存在し,宝飾として用いられたのみならず,神秘的な魔力を秘めたものとして護符や魔よけに用いられてきた。前3千年紀の古代エジプトや,前2千年紀のシュメール時代には,すでに宝石が着用されていたことは確かである。また古代ギリシア・ローマの博物学者たちは,さまざまな宝石の魔力を論じている。これら宝石尊重の風潮はさらに中世以降にも引き継がれ,ひいては誕生石を身に着けるという現代の風習にまで及んでいる。各種の宝石の象徴の意味はさまざまで,ときには重複している場合もある。無色透明のダイヤモンドは,清浄無垢を象徴し,邪気をはらい悪霊や魔術に対しての護符とされた。ブルー・サファイアは誠実や徳望を象徴し,天上の喜びを示して神聖な石とみなされ,キリスト教の聖職者の指輪に選ばれてきた。ルビーの赤は不滅の炎と信ぜられ,情熱や仁愛を象徴し,また出血や炎症の病いに効果があると信ぜられ,戦場での血よけ,傷よけの護符であり,婦人の出産のお守でもある。血よけと赤色宝石との関連は,ルビーに限らず,十字軍の兵士が負傷から身を守るために好んで身に着けたカボション・カットの赤ガーネット(カーバンクルcarbuncle)にもみられる。またシルクロード沿いに居住するチベット人やカフィール族などの女性たちが,多数の赤サンゴ玉やその代用の赤色玉を信仰的に身に着けているのも,出産のお守と考えられる。緑色のエメラルドは,新緑の季節を思わせ,希望と幸福の象徴である。紫色のアメシストは,そのワイン色からの連想で酒の神バッコスの石として,悪酔いを防ぎ,解毒の効果があると信ぜられている。

宝石はまた薬用としてもおおいに効果があると信ぜられ,たとえば,エメラルドの緑色は,眼に安らぎを与え眼病の治療に特効があり,ネフライト(軟玉)は温石(おんじやく)として,腎臓病の治療の際の懐炉として用いられたのがその名の起源になっている(ヒスイ)。古代から王侯貴族が,莫大な量の宝石を惜しげもなく粉砕して,粉末として薬用に供したという逸話は数多く伝えられている。また宝石自体が支配や権力の象徴として,時代を超えて尊重されてきた事実は,それぞれの王朝・王家に伝来した宝物類,戴冠式の際の王冠,王笏,王珠などに明らかにみることができる。さらに宝石は宗教的儀式には欠かせないものであった。インドにおいては,5種の宝石パンチャラトナpañcaratnaや9種の宝石ナバラトナnavaratnaが,信者によってヒンドゥー教寺院に奉納された。12ヵ月の誕生石の起源になったといわれる,ユダヤ教の大祭司の12個の宝石をはめ込んだ胸当ては,宗教的儀式に宝石を着用した代表的な例である。その他法冠,教皇冠,司祭指輪,礼拝衣装,十字架,聖体顕示台,高脚杯,聖体器,聖遺物などが宝石で飾られることが多く,またロザリオ,念珠の多くのものは,これまた宝玉を連装したものが多い。

→石

執筆者:近山 晶

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新