精選版 日本国語大辞典 「天気図」の意味・読み・例文・類語

てんき‐ず ‥ヅ【天気図】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「天気図」の意味・わかりやすい解説

天気図

てんきず

weather map (chart)

synoptic weather chart

広い範囲のある時刻の大気の状態が、数字、記号、等値線などによって表現されている地図。天気図を一定時間間隔で連続して作成すると、大気の状態の時間的変化がわかり、またその変化をおこす「仕組み」を解明することができる。天気図を英語で表したときのsynopticは「同時に見渡す」という意味で、同時刻の広範囲の気象状態を一目で見渡すことを強調したものである。synoptic chartは総観図とよばれることもある。天気図を用いて広範囲の気象を研究し天気予報に応用する気象学の分野を総観気象学という。

[倉嶋 厚・青木 孝]

天気図の歴史

最初の天気図は19世紀の初めにドイツの物理学者ブランデスによってつくられたが、その天気図の日付は当時よりさらに25年以上も前の1783年3月6日のもので、天気予報の実用にはなりえなかった。1840年代になり電信の利用が急速に広まるにつれて、各地の気象状況を迅速に集信することが可能になり、1848年にイギリスの『デーリー・ニュース』紙が天気の一覧表を載せ始めた。アメリカでも翌年から気象資料の電信による集信が試みられ、1858年には、これを天気図にしたものが発表されている。しかし、これらの事業は民間人によって行われたため、あまり発展しなかった。というのは、天気図をつくるためには、観測網と通信網の建設・維持・経営に多大の投資を必要とするが、それに見合う直接の利潤を天気図は生み出さなかったからである。今日、気象事業は世界各国とも国家が行っているが、これは気象事業が公益を目的とする場合は成立しうるが、営利事業としては成り立たないためである。先進資本主義国における民間気象会社の成立も、国家の気象事業からの膨大な気象資料の無料提供を前提としている。

国家の仕事としての天気図の作成のきっかけをつくったのは、1854年11月14日にクリミア半島を襲った大暴風である。これにより、当時、クリミア戦争に参加していた英仏連合艦隊はバラクラバ沖で大損害を受け、鋼鉄製のフランス最新鋭艦アンリ4世号が沈没した。フランス政府は、この暴風の予測の可能性の調査をパリの天文台台長ルベリエに命じた。彼は助手のリアスとともにヨーロッパの各観測所から250通ほどの気象記録を取り寄せ、天気図をつくり、この暴風が、スペイン付近から地中海を通って黒海に進んできた低気圧によっておこされたことを明らかにした。そしてフランス政府は、天気図の有無が国運を左右しうることを認識する。ルベリエたちによって日々の天気図が公刊され始めたのは1863年で、その後、世界の文明国がこれに倣って気象事業を本格的に開始した。

日本では、現在の気象庁の前身にあたる東京気象台が正式に発足したのが1875年(明治8)6月1日(気象記念日はこれに由来する)であるが、初めて天気図がつくられたのは1883年2月16日のことで、3月1日には印刷して発行され、この日以後毎日刊行されるようになった。当時は全国でわずか11か所の測候所しかなかった。

[倉嶋 厚・青木 孝]

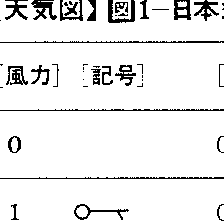

天気記号と天気図記入形式

天気図上では各地点の天気、気象要素、必要に応じてその他の大気の状態を表す各種物理量が、天気記号や数字で、地点円の中または近傍に記入される。記入の仕方にも一定の約束があり、これを天気図記入形式という。天気記号および天気図記入形式には国際式と日本式がある。国際式は世界気象機関の調整のもとに決められており、万国共通で、天気の状態が詳細に表される。これは気象庁など専門の機関で用いられ、また船舶などで利用される無線模写放送(ファクシミリ放送)の天気図にも用いられている。日本式は、ラジオの気象通報などで国内の一般の人がつくる天気図や、気象庁が一般向けに提供する速報天気図、新聞天気図などに用いられている。

[倉嶋 厚・青木 孝]

天気図解析

各地点の天気や気象要素などが記入された地図に等圧線や等温線を引き、高気圧、低気圧、台風、前線の位置を決め、気団を判別し、それらの動きを明らかにすることを天気図解析という。解析結果は天気図解析記号で表現される。天気図解析には等圧線解析、気団解析、前線解析などの通常の解析のほかに、流線解析、等風速線解析(アイソタック・アナリシスisotach analysis)、雲解析(ネフ・アナリシスneph analysis)など特別の解析がある。

[倉嶋 厚・青木 孝]

天気図の種類

解析する範囲により局地天気図、極東天気図、アジア太平洋天気図、北半球天気図、全球天気図などがある。普通の高気圧、低気圧、前線などは1日に1000キロメートル程度の距離を移動するから、極東天気図は24~48時間予報に使うのに適しており、週間予報には北半球天気図が必要である。アジア太平洋天気図は台風の追跡や太平洋上の船舶に対する海上警報を行うのに用いられる。局地天気図は、たとえば関東地方とか東京都周辺などのように狭い範囲を大きな地図にして、アメダスのような細かいネットの観測値を記入し、空間的、時間的なスケールが普通の高・低気圧よりはるかに小さなメソ高気圧、メソ低気圧などの動きをとらえ、雷雨や集中豪雨を予報するのに用いられる。また日本に接近・上陸した台風の詳細な動きを1時間ごとに追跡するのにも、局地天気図が用いられる。

天気図は、大気の状態を描き出す面によって、地上天気図と高層天気図に大別される。高層天気図は通常いくつかの等圧面について作成され、これを等圧面天気図という。等圧面天気図に描かれる等高線は、その付近の定高度面の等圧線に相当する。このほかに等温線が引かれ、流線が描かれること(流線解析という)や、また等風速線が描かれ、ジェット気流の位置が解析される。これを等風速線解析という。等温位面の天気図がつくられることもある。

雨量、気圧変化量などの気象要素や、渦度(うずど)、発散、上昇気流、水蒸気輸送量などの物理量の分布を図にしたものも、広義の天気図である。とくに物理量の分布図は気象力学・熱力学の理論の発展と、大型高速度電子計算機の利用によって、その実用化が可能になったもので、大気の状態や構造を理解して天気予報を行うのにきわめて重要な天気図になっている。特別の天気図には、雲分布の特徴を表したネフ・チャートneph chartがあり、また気象衛星から得られた雲写真に前線や高気圧、低気圧の位置などを描いたものもある。これらの解析を雲解析という。

将来の気象要素や各種物理量の分布を描き出したものは予想天気図prognostic chartとよばれ、実況天気図と区別される。そのほかに、主として長期予報に用いられる平均天気図がある。これには時間平均したものと空間平均したものとがある。

また、時間的に連続した天気図から、高・低気圧の中心、前線、気圧の谷、特定等圧線、特定等温線などを選び、1枚の天気図上に記入するなど、大気の状態の時間的経過を1枚の図に表したものを連続図という。

[倉嶋 厚・青木 孝]

地上天気図の見方

新聞・テレビなどの天気図や、ラジオの気象通報により自分でつくった天気図を利用するためには、次の心得がたいせつである。

(1)天気記号、天気図解析記号を理解しておくこと。

(2)等圧線の形式と風の吹き方および天気分布についての関係を知り、天気記号の記入されていない地域の天気を大まかに推定できるようになること。等圧線が密集しているところでは気圧傾度が大きく、風が強い。風は、北半球においては、高気圧を右に、低気圧を左にみるような形で、気圧の高いほうから低いほうに向かって、等圧線をある角度(温帯では陸上で30~40度、海上で15~30度)で横切って吹く。日本付近では2ヘクトパスカルごとに引いた等圧線の間隔が緯度にして1度(約110キロメートル)ぐらいあると、風速は海上で毎秒8~10メートル(風力5)ぐらいになる。等圧線と風のこのような関係は、大規模な風系に当てはまることであり、個々の地点では地形などの影響で、この関係が著しく乱れてしまうことがある。しかし気圧分布から、大規模な気団の動きや、広い範囲での気温の下降(寒波)や上昇(暖波)を判断するのには、この関係の応用が重要である。からもわかるように、高気圧や気圧の峰からは風が吹き出しており(発散気流)、したがって下降気流が卓越し、晴天になりやすい。一方、低気圧や気圧の谷には風が吹き込んでおり(収束気流)、したがって上昇気流が卓越し、降水現象がおこりやすい。また吹き込んでくる気流の性質が異なる場合は、その触れ合うところに前線ができる。一方、高気圧や気圧の尾根では、たとえ前線があっても、両側の気団が離れていくから、前線は消滅する。

(3)1枚だけの天気図をみるのではなく、過去3~4日分の天気図を並べて、高・低気圧や前線の動き(等速か加速か減速か)や発達・衰弱のようすを観察し、それぞれの動きを先に延ばして考えてみること。

(4)天気図の変化に現れる周期性や類似性を利用すること。新聞天気図をスクラップ・ブックなどに貼(は)って、過去1~2か月間の天気図の変化をみると、同じような型の天気図が周期的に現れ、同じように変化していることに気づくことがある。このような周期性を利用すると、予報期間を1週間程度延長することができる。また、その年だけでなく、過去の各年の同じ季節の多数の天気図のなかから、現在の天気図と似た型を選び出し、その翌日の天気図をみれば、明日の天気図の型が想像できる。この場合の類似天気図は、1日だけでなく2~3日間の変化が現在と似ているものを選び出すのがもっともよい。

(5)西高東低型、南高北低型、梅雨型、……などとよばれている典型的な気圧配置の型と、その性質をよく知っておくこと。

(6)まず「習うより慣れる」こと。気象学の本をよく読んでから天気図を使おうとするよりは、まず天気図を眺め、その形の変化を自分自身でみつけ、それを日々の天気変化に対応させて、自分なりに使い方をつくりだしてみる。そのあとで気象学の本を読んで、自分がみいだした予報則の根拠を考えてみる。そのような繰り返しで天気図に慣れていくのがよい。

[倉嶋 厚・青木 孝]

高層天気図と天気予報

上空の風は、北半球では高気圧を右、低気圧を左にみながら、等圧面天気図の等高線にほとんど並行に吹いている。700ヘクトパスカル(約3000メートル)から上空の北半球における対流圏の高層天気図は、大きくみると、北極圏上空が巨大な低気圧になっており、亜熱帯が高圧帯となっている。温帯上空の等圧面の等高線は、西から東へ長く伸びて北半球を一周しているものが多い。そして温帯上空では、これらの等高線に沿って偏西風が吹いている。この偏西風は南北に蛇行しながら流れており、これに対応して等高線も南北に蛇行している。この蛇行で、等高線が南に突出する部分は北極方面の低気圧から南に伸びる気圧の谷(トラフtrough)、北に突出する部分は亜熱帯の高圧帯から北に伸びる気圧の尾根(リッジridge)となっている。これらの気圧の谷や尾根は、1日に経度にして約10度(約1000キロメートル)の速度で東進するものが多い。そして谷の斜め東側の地上には低気圧、尾根の斜め東側の地上に高気圧が発達しやすく、これらの低気圧・高気圧は上空の偏西風波動とともに、低気圧は北向き、高気圧は南向きの成分をもちながら東進する。そして地上の高・低気圧が消滅しても、上空の偏西風波動は東進を続け、低気圧や高気圧の発生しやすい地域に行くと、そこでまた新しい低気圧や高気圧をつくる。

高層天気図に描き出される偏西風波動には、前述の移動性のもののほかに、もっと波長の長い超長波がある。これには停滞性のものが多く、ときには西へ逆行したり、振幅を増大させて、ブロッキング現象をおこしたりする。超長波の谷の東側は、移動性の谷が通るとき、低気圧が発生しやすい場所に相当し、北東から南西に伸びる前線上に、衰弱した低気圧、発達した低気圧、発生初期の低気圧が順に並んだ状態の低気圧家族ができやすい。

地上の気圧系(高気圧、低気圧、台風など)は、川の渦巻が川の流れとともに動くように、上空の風に流されて動く。この観点から、高層天気図に描き出される気流系は、地上の気圧系の動きを支配する指向流(または一般流)とみなされ、進路予想の目安となっている。このように高層天気図は、現代の天気予報には必要欠くべからざるものになっており、コンピュータによる数値予報でも、地上天気図のほかに、数多くの高層天気図の予想図がつくられている。

[倉嶋 厚・青木 孝]

天気図の書き方

一般の人が自分で天気図をつくるには、ラジオの気象通報を利用する。

NHKラジオの気象通報の放送内容は、(1)各地の風向、風力、天気、気圧、気温、(2)船舶の風向、風力、天気、気圧、(3)漁業気象、の順になっている。漁業気象では、台風、低気圧、高気圧の位置、中心気圧、進行方向と速さ、台風と強い低気圧の24時間後の予想位置とその誤差範囲を示す予報円の半径、前線と特定の等圧線の通る点などが放送される。天気図用紙は市販されており、放送地点とその順序は決まっているので、慣れないうちは放送を録音したり、要点をメモして、放送が終わってから、ゆっくりと天気図を作成するとよい。市販の天気図には、メモに便利な欄が印刷されている。また、気象庁のホームページには、放送された気象通報の原稿が載っている。

各地の風向、風力などは、天気記号と天気図記入形式で記入する。これらはインクで記入したほうがよい。鉛筆で記入すると、あとで等圧線を引くときに、何度も消しゴムを使ううちに、いっしょに消してしまうことが多いからである。気圧は下の2桁(けた)の数字しか放送されない場合が多い。天気図に記入する場合も、たとえば1015ヘクトパスカルの場合は15、992ヘクトパスカルの場合は92のようにヘクトパスカルの10位と1位を記入すればよい。

等圧線は各地点の気圧の値から案分して、地形図の等高線を引くのとよく似た要領で描く。この場合、気体の連続性や高気圧・低気圧の気圧系の特性からくる等圧線の性質に矛盾のないように引く。なお天気図に記入されている各地点の気圧の値は小数点以下が四捨五入してあるから、たとえば1012ヘクトパスカルの等圧線が、12と記入されている地点の真上をかならず通るとは限らない。また風と等圧線の関係を利用して引くが、実際に観測される風は、地形などの影響により、この関係から外れている場合のあることにも留意し、あまり細部にとらわれず、気圧分布の大勢を表すのを目的として、大まかな案分で大胆に線を引くとよい。

[倉嶋 厚・青木 孝]

『倉嶋厚・青木孝著『防災担当者のための天気図の読み方』(1976・東京堂出版)』▽『日本気象協会編・刊『改訂 わかりやすい天気図の話』(1979)』▽『斎藤直輔著『天気図の歴史』(1982・東京堂出版)』▽『下山紀夫著『気象予報のための天気図のみかた』(1998・東京堂出版)』▽『木村龍治監修『気象・天気図の読み方・楽しみ方』(2004・成美堂出版)』▽『青木孝監修『図解 気象・天気のしくみがわかる事典』(2009・成美堂出版)』

改訂新版 世界大百科事典 「天気図」の意味・わかりやすい解説

天気図 (てんきず)

weather map

広い範囲の気象状況を観察するため,各地で観測された風向,風速,天気,気圧などを白地図の上に記号で記入し,気圧の等しい線を結んだ等圧線,気温や風向などが急変しているところを結んだ前線などを引いた図。地上の天気図のことを地上天気図,上空の一定の高度または一定の気圧の面の天気図を高層天気図といい,ふつう天気図というと地上天気図をさす。1820年ドイツのH.W.ブランデスがつくったのがはじめてである。それまでは,1地点で観測をしていただけだったので,雷雨とか竜巻のようなスケールの小さい気象しかわからなかったが,天気図の出現により,低気圧や高気圧のようなスケールの大きい気象現象が観察できるようになり,科学的な天気予報が可能になった。フランスでは1856年から定期的につくるようになり,日本で最初の天気図は1883年につくられた。現在,日本で日々つくられている天気図には,使用目的により,局地天気図,アジア天気図,北半球天気図など,いろいろの範囲のものがある。また,一般の人がつかうための速報天気図や新聞天気図もつくられている。

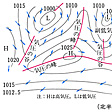

新聞天気図や速報天気図などでは,図1のような記号を用いる。等圧線は1000hPaを規準として4hPaごとに引き,必要に応じて破線で2hPaごとの線を引く。気象台などで用いられる天気図では,図4のような国際的に決められた,より複雑な天気記号が用いられ,雲量,露点温度,雲形,気圧傾向なども記入する。等圧線,前線は速報天気図の場合と同じである。なお,白地図に各地の天気の状況を記入し,それをもとにして等圧線や前線を引き,大きなスケールの気象を明らかにすることを天気図解析とよんでいる。高層天気図(図5-b,c)は地上天気図と違い,1000hPa,850hPa,700hPa,500hPa,300hPaなどの一定の気圧の面における風向,風速,気温,露点温度,その気圧面の高度を記入し,等圧線のかわりに等高線が引かれる。天気図上でまわりより気圧の高いところが高気圧,低いところが低気圧であり,二つの違った性質の気団が接触している境の線が前線である。一般に高気圧内では天気がよく,低気圧や前線の近くでは天気が悪い。風はほぼ等圧線に平行に,北半球では高気圧の中では時計回り,低気圧の中では反時計回りに吹く。また,高気圧内では一般に風が弱く,低気圧内では強い。高気圧や低気圧,前線はわりあい規則正しく移動するので,一定の時間ごとに天気図をつくり,これらの動きを見ると,およその天気の変りが予想できる。グリニジ時の0,6,12,18時,日本標準時の3,9,15,21時が国際的に決められた標準の天気図をつくる時刻である。

天気図は,もとは人が記入し,等圧線や前線を引いていたが,現在ではすべてコンピューターによってつくることができるようになっている。気象庁では,各種の天気図をつくり,ファクシミリで放送している。

→天気予報

執筆者:高橋 浩一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天気図」の意味・わかりやすい解説

天気図

てんきず

synoptic chart; weather map

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「天気図」の解説

天気図

(饒村曜 和歌山気象台長 / 宮澤清治 NHK放送用語委員会専門委員 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

百科事典マイペディア 「天気図」の意味・わかりやすい解説

天気図【てんきず】

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

パラグライダー用語辞典 「天気図」の解説

天気図

出典 パラグライダー用語辞典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新