精選版 日本国語大辞典 「大奥」の意味・読み・例文・類語

おお‐おく おほ‥【大奥】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「大奥」の意味・わかりやすい解説

大奥 (おおおく)

江戸城内殿舎の奥向の称。江戸時代には,大名・旗本など大身の武家の邸宅では,当主を中心として家政処理や対外的応接などを処理する〈表〉と,当主の妻を中心に子女たち家族が生活する〈奥〉とが明確に区別されていた。将軍の居城たる江戸城の本丸・西丸・二丸などの殿舎でも表と奥の区分があり,江戸城の奥向を他の大名などと区別してとくに〈大奥〉と称した。大奥は御殿向,御広敷向,長局(ながつぼね)向の3部分に分かれる。御殿向はその大奥の主人,すなわち本丸ならば御台所,西丸ならば大御台所もしくは将軍世子夫人,その子女たちの居住する場所,御広敷向は大奥管理事務所で,男の御広敷役人の勤務する場所,長局向は大奥に勤務する女中いわゆる大奥女中たちの住む宿舎である。将軍が日常起居する場所は表のなかの中奥であるが,中奥と大奥の間は厳重な塀で仕切られ,御鈴廊下と呼ばれる廊下のみでつながり,御鈴廊下と中奥の境に設けられた〈御錠口〉から大奥側へは将軍以外の男子は入ることができなかった。

本丸の大奥

大奥の規模・構造は時代によって若干の変化があったが,だいたいにおいては従前の形式が踏襲されていた。本丸を例にとると,御殿向には御台所用の御休息の間,将軍御成り用の御小座敷,仏間である御清の間,その他対面所,客座敷,御化粧の間,呉服の間,右筆の間,奥膳所,御広座敷,御使座敷など大小数十の部屋があり,主要な部屋は2~5室からなるという大規模なものである。大奥の東の部分に設けられた御広敷向には,御広敷番,御広敷用人,御広敷伊賀者など御広敷諸役人の詰所や御広敷台所人,陸尺(ろくしやく)などの部屋,長屋などが備わっていた。長局向は一の側(かわ)長局から四の側長局,さらに時代により東の側,新の側と数棟の細長い建物からなる。各棟は2階建てで内部は十数部屋に仕切られ,1部屋を1人または数人の女中が使用し,その女中たちがそれぞれ自分の使用人をもっていたから,そこに起居する女性はきわめて多人数にのぼった。長局と長局は長廊下でつながり,1棟の長局の廊下の長さが40間,奥の長局から出仕廊下の奥までが70余間もあったというからその規模の大きさが察せられる。御殿向,長局向ともに大奥への出入りはすべて御広敷を通過しなければならず,御広敷は大奥の玄関でもあった。また御広敷と御殿向の境にも御錠口があり,御広敷役人といえども男子はこれから奥へは入ることができなかった。

大奥女中

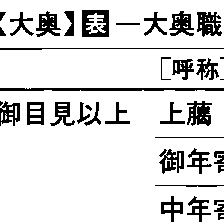

大奥の女中には御台所付と将軍付があるが役職名や人員数はほぼ同じであり,幕末ごろの本丸大奥では表のとおりである。ただし御坊主は将軍付,御小姓は御台所付のみの職種である。身分的には上﨟(じようろう)・御年寄から呉服之間までは将軍や御台所に目通りが許される〈御目見(おめみえ)以上〉であったが,それ以下は〈御目見以下〉であった。上﨟は京都の公家の女が多いが,御年寄以下は武家の女から選ばれた。しかし御末のような下級者は町人の女でも武家の取次ぎによって採用された。大奥女中の奉公は一生奉公が原則であったが,下級者の場合は願いによって暇をとることもできた。奉公が決定すると,奥向のことはいっさい他言しない,表向き願いがましいことを取持ちしないなどの条項を記した誓紙を差し出し,また支配の女中から〈女中法度〉の条項を申し渡された。

独特の風習

幕府の諸制度が〈庄屋仕立て〉と称されるような簡素な時代には,表と奥の区別もさほど厳重ではなかった。しかし3代将軍家光以後歴代の将軍が天皇家・皇族・上級公家から御台所を迎えるようになり,また文治政治の方針が確立して諸事に形式・儀礼の尊重の風がゆきわたるとともに,大奥に京都の公家風が浸透し,諸制度も繁雑なものになり,大奥独特の風俗習慣を形成した。平常の衣服も,御台所をはじめ御目見以上の身分の者は,品質の高下はあったが贅沢な絹物の衣類を用い,結髪の仕方,衣服の色柄なども身分・役柄・季節・式日と平日によって変えるなどし,倹約令の施行なども大奥には及ばないことが多かった。

幕政と大奥

大奥法度にも規定されているように,表の政治に介入することは厳禁されていたが,実際には影響を及ぼしたことも少なくなかった。田沼意次が将軍家治の側妾津田氏と結んで大奥を操縦し,家斉の大御所時代には水野忠篤や中野清茂(碩翁)が家斉の側妾お美代の方との縁故で権勢を振るったなどがその例である。松平定信,水野忠邦らが失脚した原因の一つにも,その厳しい緊縮政策が大奥勢力の反感を買ったことがあげられるほどで,幕政と大奥は実際には無関係ではなかった。

執筆者:村井 益男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大奥」の意味・わかりやすい解説

大奥

おおおく

徳川将軍家の夫人の居住区。武家の夫人の居所を奥と汎称(はんしょう)する。大奥は徳川将軍家に限って用いられていた。江戸城本丸(ほんまる)、西の丸、二の丸に、それぞれ大奥とよばれる区画があり、いずれも各御殿の北側に設けられていたので「北御殿(きたのごてん)」とよばれていた。本丸の御殿の建坪は1万1373坪(約3万7530平方メートル)で、そのうち大奥は6318坪(約2万0850平方メートル)を占めていた(1845)が、1863年(文久3)の焼失後は再建されなかった。西の丸の大奥は758坪4合(約2500平方メートル)であった(1864)。

本丸御殿は将軍夫妻の居所であるが、家政や政治向きの事務処理機関も含まれているので、儀式向きの部屋や、客間や事務所のある部分を「表(おもて)」、将軍の居間にあたる部分を「中奥(なかおく)」(「ちゅうおく」とも)、夫人の居間にあたる部分を「大奥」と区別していた。

大奥の管理事務所として「御広敷(おひろしき)」が付属していて、そこには男の役人が勤務した。中奥と大奥との間は銅塀で仕切られており、1か所あるいは2か所の「御錠口(おじょうぐち)」が通じているだけである。そこを通って大奥に入れる男性は将軍だけであり、御広敷の役人も通れなかった。

[進士慶幹]

職務と規模

大奥での諸事は、夜間の警備までもが女(おんな)奉公人で処理されていた。寛永(かんえい)(1624~1644)のころ、3代将軍徳川家光(いえみつ)の乳母(うば)春日局(かすがのつぼね)によって、大奥女中の職制が整えられたといわれている。家光が没したとき、3700余人の女中たちに暇(いとま)が出され、尼になった女中たちが100余人もあったといわれるから、その規模が察せられよう。家光以後、歴代の将軍は、公家(くげ)や親王家の娘を夫人としている(「御台所(みだいどころ)」「御台様(みだいさま)」という)ので、それに従って江戸に下ってきたお付きの女中たちが大奥に入り、京都風の生活様式が持ち込まれ、江戸幕府の大奥風が形成されていった。

大奥の部屋は、御台所用の御休息の間(35畳)をはじめ、主要なものだけでも60余間(ま)あり、1間は2~5室をもって形成されていた。寝室用の切形の間(10畳)、将軍お成りの際の寝所蔦(つた)の間(15畳)、式日用としての御座(ござ)の間(上段30畳、下段20畳)、御小座敷(おこざしき)、御対面所、御化粧の間、御納戸(おなんど)、呉服の間、御清(おきよ)の間、さらに御膳所(ごぜんしょ)、溜(たまり)の間、御三(おさん)の間(飯炊き下女の詰めている部屋)などに分かれる。

女中には御台所付きと将軍付きとがあるが、役職名や人員はほぼ同じである。公家出身の3人の上﨟(じょうろう)をはじめ、7人の御年寄、御客会釈(おきゃくあしらい)、中年寄、御中﨟、御小姓(おこしょう)、御錠口詰など27階層に分かれ、20位の御切手(おきって)以上が御目通(おめどお)りに出られる役向き(御目見(おめみえ)以上)で、それ以下は御目見以下の役であった。大奥の奉公は一生奉公をたてまえとしたが、御小姓以下は願いによって御暇(おいとま)を与えられた。旗本の娘が大奥奉公にあがるのが本来であるが、庶民の娘でも、旗本を仮親にし、出入り商人などの手づると御中﨟以上の人たちの斡旋(あっせん)で奉公に出て、それが一つの履歴となった。「一引き、二運、三器量」というように、奉公の女中たちは御中﨟以上のだれかを世話親(せわおや)とし、その引きによって昇進の度合いが異なった。御台所をはじめ側室(そくしつ)方は、自分のほうから差し出した女中を将軍が寵愛(ちょうあい)することによって、自派の勢力を大きくしようと、京都をはじめ各所から美女、才媛(さいえん)を連れてくるようなことが行われていた。

[進士慶幹]

政治的側面

大奥の経費は莫大(ばくだい)なもので、江戸末期には、女中方の給料を別にして、年間約2万両(金1両は約6~7万円。1984年での換算)といわれている。それだけに大奥は隠然たる勢力として、「表」の政治向き、人事などにも陰から容喙(ようかい)し、大きな影響を与えていた。7代将軍徳川家継(いえつぐ)のときに、大奥に表の粛正の手が入り、御年寄の絵島(えじま)を中心とする疑獄事件が起き、1500人にも上る連座者を出しているのは、幼将軍の大奥という特殊な条件のもとに行われた表の攻勢といえよう。幕政立て直しを図り、財政の健全化や風紀の粛正などを指標とした、寛政(かんせい)の改革の松平定信(まつだいらさだのぶ)や、天保(てんぽう)の改革の水野忠邦(みずのただくに)が、その改革の実を十分にあげえなかったのも、大奥の強い反対にあったためであるという。また、女性ばかりの集団という点から、風紀上の乱れも多かった。

[進士慶幹]

『永島今四郎・太田贇雄著『千代田城大奥』(1892・林書房/改題復刻版『江戸城大奥』1968・新人物往来社)』▽『池田晃淵著『大奥の女中』(1894・冨山房)』

百科事典マイペディア 「大奥」の意味・わかりやすい解説

大奥【おおおく】

→関連項目江島事件|お狂言師|奥女中|御庭番|徳川家継|留守居

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

デジタル大辞泉プラス 「大奥」の解説

大奥〔漫画〕

②2010年公開の日本映画。①を原作とする。監督:金子文紀、脚本:高橋ナツコ。出演:二宮和也、柴咲コウ、堀北真希ほか。2012年、続編としてテレビドラマ「大奥~誕生[有功・家光篇]」(TBS系列)、映画「大奥~永遠~[右衛門佐・綱吉篇]」(どちらも主演:堺雅人)が放映・公開された。

③①を原作とする日本のテレビドラマ。放映はNHK(シーズン1:2023年1月~3月、シーズン2:10月~12月)。脚本:森下佳子。出演:シーズン1:冨永愛、中島裕翔、堀田真由、福士蒼汰、仲里依紗、山本耕史、竜雷太ほか、シーズン2:鈴木杏、玉置玲央、村雨辰剛、古川雄大、愛希れいか、瀧内公美ほか。

大奥〔ドラマ〕

②日本のテレビドラマ。放映はフジテレビ系列(1983年4月~1984年3月)。江戸城大奥を舞台に女たちの愛憎を描いた時代劇。関西テレビの開局25周年を記念し、①と同じ主題の女性時代劇を、当時と同じ東映との共同製作により放映したもの。出演:栗原小巻、大谷直子、加賀まりこほか。語り手は旧作と同じ岸田今日子。

③日本のテレビドラマ。放映はフジテレビ系列(2003年6月~8月)。①と同じ主題の女性時代劇。全11回。脚本:浅野妙子ほか。出演:菅野美穂、浅野ゆう子、池脇千鶴、安達祐実ほか。江戸時代の大奥の女たちの争いと運命を描く。最終回の翌週に特別編として「明治編」が放映されたほか、単発のスペシャルドラマもある。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大奥」の意味・わかりやすい解説

大奥

おおおく

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「大奥」の解説

大奥

おおおく

江戸城の本丸・西丸などで,将軍やその父・世子の妻妾が生活していた場所。本丸の場合は,幕府の政治機構がおかれていた表,将軍が日常生活を送る中奥(なかおく)に対していう。御錠口(おじょうぐち)から北側が中奥で,中奥と大奥の間には上御鈴廊下があり,将軍だけが通行できた。その際には鈴のついた紐をひいて知らせる。大奥の内部は,妻妾の居室である御殿向(ごてんむき)・奥女中の居室である長局(ながつぼね)向・御広敷向の三つにわかれ,御広敷向のみ大奥の事務を担当する武士が勤務していたが,御殿向・長局向は将軍以外男子禁制であった。大奥には,将軍の妻妾のほか,上臈(じょうろう)を筆頭に御年寄・中年寄・御客会釈(あしらい)・中臈などの大奥女中がおかれた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の大奥の言及

【江戸城】より

…本丸の主要な建物は天守閣(1657年以後なし)と本丸御殿である。本丸御殿はその用途により表,中奥,大奥に3区分されていた。表は謁見などの儀式を行う広間と,日常諸役人が詰めて執務する諸座敷からなり,幕府の中央政庁にあたる。…

【御広敷番】より

…江戸幕府の職名。大奥の管理・警衛にあたる御広敷向の役人のうち,警衛を主とした役人。責任者は番頭で留守居支配,200石高,役料200俵,人数は9人,交代制で昼夜詰切りで勤務した。…

【住居】より

…また,伝承された住宅建築の数も多くなり,具体的な状態がよくわかるようになる。当時,支配体制を確立した上層武士階級の住居には,儀式や政務など政治的機能が持ちこまれ,その機能に対応して,表(儀式的空間),中奥(政務空間),大奥(私的空間)の空間が統合される形になった。表の建築は,前代に完成した書院造の殿舎形式が重んじられ,多数の人々と対面できる大広間を中心に,2~3の書院を連ねる形式を採っている。…

【上﨟】より

…元来は身分の高い女官の称であるが,江戸時代には幕府の大奥女中の職名の一つ。上﨟年寄,大上﨟,小上﨟などがあった。…

【徳川家斉】より

…とくに1837年(天保8)家斉が将軍職を次男家慶に譲っても引き続き幕政の実権を握り,いわゆる大御所政治を実施した時期がもっともはなはだしかった。家斉の大奥生活を中心とした華美・驕奢に象徴されるような側近による幕政の私物化は,幕府財政の行詰りをいっそう深刻化した。貨幣悪鋳などによる安易な切抜け策は金融市場の拡大に資するところがあったが,他方,商業高利貸資本と政治との癒着に拍車を加えた。…

【用人】より

…三卿の家政組織もほぼ大名家に類似し,用人が設けられて家政庶務を担当したが,その多くは幕臣の出向であった。幕府には単に用人という職名・職種はないが,側(そば)用人は将軍側近の最上首として政務に関する上申・令達に当たり,広敷(ひろしき)用人(将軍に正夫人のあるときは御台所(みだいどころ)用人)は大奥の役人の長として大奥の事務を統轄したほか,大名家へ嫁した将軍の娘の世話をする姫君用人,将軍の側室の世話をした女中用人などがあった。【辻 達也】。…

※「大奥」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新