精選版 日本国語大辞典 「塩酸」の意味・読み・例文・類語

えん‐さん【塩酸】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「塩酸」の意味・わかりやすい解説

塩酸 (えんさん)

hydrochloric acid

塩化水素HClの水溶液で,塩化水素酸ともいう。脊椎動物の胃から分泌される胃液の主成分で,胃酸と呼ばれ,消化酵素ペプシンの活性化を果たしている。

性質

市販の濃塩酸は37.2%の塩化水素を含み(約12規定,比重1.190),湿った空気中で発煙する。非常に刺激性の強い無色の液体であるが,工業用塩酸は塩素や塩化鉄(III)を含むため黄色を呈する。20.222%の塩酸は沸点108.584℃の共沸混合物である。代表的な強酸の一つで,水溶液中では完全に解離している(HCl+H2O─→H3O⁺+Cl⁻)が,イオン間の静電気的相互作用のため,0.1mol/dm3水溶液の電気伝導度は理論値(完全解離としたとき)の92.6%程度となる。イオン化傾向の大きい亜鉛,アルミニウム,スズなどの金属を常温で溶かし水素を発生する。銅,鉄,ニッケル,コバルトなどとは加熱すれば反応するが,イオン化傾向の小さいチタン,ニオブ,タンタル,バナジウム,金,銀,白金属金属とはほとんど反応しない。多くの金属酸化物は塩酸と反応して塩化物となる。過酸化物,重クロム酸塩,ペルオキソ二硫酸,過マンガン酸塩などは塩酸を酸化し,塩素を発生する。

製法

実験室では,塩化ナトリウムに濃硫酸を作用させ,生成する塩化水素を水に吸収させてつくる。工業的には,その製造法によって,合成塩酸,副生塩酸,塩化物分解によるもの,その他に分類されるが,現在は前2者が実施されている。

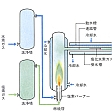

(1)合成塩酸 水素と塩素とのガス合成反応で製造する。塩化水素ガスの合成,その冷却,および水による吸収,の3工程からなる。工業塩(食塩NaCl)電解の際に陽極に発生する塩素ガスと陰極に発生する水素ガスとを直接高温で反応させる。

Cl2(g)+H2(g)=2HCl(g)+44.1kcal

この反応は発熱量の大きい連鎖反応で,本来は爆発的に起きる。それゆえ,塩素ガスを過剰量の水素ガス中でバーナー式の装置を用いて燃焼させると,連続的に反応を進めることができる。装置材質は,古くは石英で,現在は不浸透性黒鉛である。35%程度の純良な塩酸が得られる。

(2)副生塩酸 有機塩素化合物の製造時には,一般的に示すと

R-H+Cl2─→R-Cl+HCl

の反応で,塩化水素が副生する。これを水で洗浄し回収すると,塩酸が得られる。低分子アルカン(パラフィン系炭化水素),芳香族炭化水素などでの実施例は多い。副生ガス自体は有機物などの不純分を含むため,分離精製を行うことにより,合成塩酸に劣らぬ純度・濃度の塩酸を製造できる。生産量は年とともに増加し,現在では合成塩酸のそれを上回っている。

(3)その他 無機塩化物(NaCl,KCl,MgCl2など)の分解でHClをつくる方式も,広義には副生塩酸と呼びうる。炭酸ナトリウム製造法の一つであったルブラン・ソーダ法の第1工程

2NaCl+H2SO4─→Na2SO4+2HCl

は,同法の消滅するまでは,塩酸の工業的製法の代表であった。ほかに木炭-水蒸気-塩素間の反応(木炭法),アンモニア-塩素間の反応などで製造する方式もある。

用途

グルタミン酸ナトリウムなど調味料系統の食品用,無機薬品,医薬,農薬,染料,中間物などの化学工業用,鉄鋼用,紙パルプ用,染色など,用途は広い。重要な基本化学資材の一つである。

執筆者:大瀧 仁志+金澤 孝文

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「塩酸」の意味・わかりやすい解説

塩酸

えんさん

hydrochloric acid

塩化水素HClの水溶液で、塩化水素酸、鹹水酸(かんすいさん)ともいう。脊椎(せきつい)動物の胃から分泌される胃酸の主要成分となっている。塩化水素を水に吸収させて製造する。工業的には、食塩水の電解に際して生成する塩素と水素とを直接反応させ、生じた塩化水素を水に吸収させてつくるのが普通で、これを合成塩酸という(合成塩酸の製造装置についてはを参照)。試薬として用いられるものは、ほとんどが合成塩酸である。また現在では、有機合成化学工業で各種有機化合物の塩素化に際して塩化水素を副生するので、これを吸収させてつくる。これを副生塩酸といい、不純物のため着色していることが多い。

普通、濃度35%以上のものを濃塩酸という。JIS(ジス)(日本産業規格)では、濃度35~37%と定められている。容器は耐酸性のあるガラス瓶やポリエチレン、タンク車などが用いられる。無色、刺激臭のある溶液で、濃塩酸は湿った空気中で発煙する。市販の濃塩酸は、塩化水素を約37%含む。沸点は濃度によって異なり、1気圧では20.2%のとき最高沸点108.58℃を示す。20.2%の塩酸は、混合物でありながら純物質のように一定の沸点をもつ共沸混合物で、108.58℃は共沸点である。塩酸の比重は、濃度が増すとともに大きくなり、濃度c(%)と比重dとの間には、およそc=200(d-1)の関係がある。通常の濃塩酸を等量の水で希釈した塩酸(約6mol/L)およびそれに近い濃度のものを単に塩酸といい、これをさらに希釈したものを希塩酸ということが多い。1モル溶液は79.0%(18℃)、0.1モル溶液は92.6%(18℃)電離する強酸である。工業用の塩酸は、微量の鉄塩を溶かしているなどのため、黄色に着色していることが多い。化学的には、非金属元素とはあまり反応しないが、金、銀、白金族以外の金属と反応して水素を発生する。銅、鉄、ニッケル、コバルトなどは、加熱すれば反応する。金属酸化物と反応して塩化物をつくる。二クロム酸塩や過マンガン酸塩などの酸化剤により酸化されて、塩素を発生する。濃塩酸に硫酸を滴加すると塩化水素を発生するが、この反応は、実験室で純粋な塩化水素をつくるのに適している。実験室において試薬として使われるほか、工業的には製鉄工業用、各種塩化物や色素の製造に用いられる。また、医薬品や調味料(アミノ酸しょうゆ、グルタミン酸ナトリウム)の製造(日本ではこの消費量がもっとも多い)、デンプンの糖化など、きわめて広い用途をもつ。濃塩酸は劇薬であるから、取扱いに注意を要する。

[守永健一・中原勝儼]

化学辞典 第2版 「塩酸」の解説

塩酸

エンサン

hydrochloric acid

HCl(36.46).塩化水素酸ともいう.塩化水素の水溶液.工業的には,水素と塩素の混合ガスを反応させてつくる.実験室では,食塩に熱濃硫酸を作用させて生成した塩化水素を水に吸収させてつくる.市販の濃塩酸は37.2% の塩化水素を含む.密度1.19 g cm-3.濃塩酸は湿った空気中で発煙し,非常に刺激性の強い無色の液体である.20.24% 塩酸は共沸混合物で沸点は110 ℃.強酸で0.1 mol L-1 溶液の電離度は92.6% である.多くの金属を常温で溶かし,水素を発生する.ニオブ,タンタル,バナジウム,金,銀,白金族金属はほとんど反応しない.二クロム酸塩,過マンガン酸塩,ペルオキソ二硫酸などによって酸化され,塩素を発生する.脊椎動物の胃から分泌され,胃酸とよばれる.試薬,無機薬品,色素類の製造,医薬品,農薬の製造など多方面に用いられる.眼や皮膚に触れると炎症をおこす.濃塩酸は劇薬.[CAS 7647-01-0][別用語参照]合成塩酸製造法

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「塩酸」の意味・わかりやすい解説

塩酸【えんさん】

→関連項目ハステロイ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「塩酸」の意味・わかりやすい解説

塩酸

えんさん

hydrochloric acid

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「塩酸」の解説

塩酸

世界大百科事典(旧版)内の塩酸の言及

【胃液】より

…胃腺は幽門前庭部にある幽門腺,胃体部・胃穹窿(きゆうりゆう)部にある体部腺(胃底腺ともいう),噴門の近傍にある噴門腺の三つに分けられる。胃液は体部腺から分泌されるものが主体であり,体部腺の腺細胞には塩酸を分泌する壁細胞,ペプシノーゲンを分泌する主細胞,粘液を分泌する副細胞がある。幽門腺と噴門腺からは粘液が分泌される。…

※「塩酸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新