堤防(読み)テイボウ(英語表記)embankment

改訂新版 世界大百科事典 「堤防」の意味・わかりやすい解説

堤防 (ていぼう)

embankment

levee

洪水時に河川が平地にはんらんして人家や耕地などに被害を与えることのないように,または舟運や利水のために水路を固定させる目的で,川を一定の河道の中で流れるようにする構造物。堤(つつみ)とも呼ばれ,土でつくった堤防を土堤または土手という。堤防には人工的なもののほか,自然に形成されるものもあり,自然状態にある河川のはんらんによって,上流から運ばれてきた土砂が河岸沿いに堆積し,背後地より若干高くなったところを自然堤防という。

堤防の種類と発達

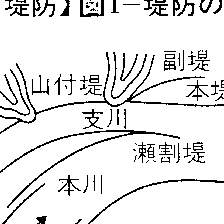

堤防の呼び方には,雁堤(雁行堤)などのように形状に由来するもの,荒川の吉見堤や向島堤のように地名に由来するもの,信玄堤などのように施工者名を冠したものがある。日本で初めて記録に現れる堤防は淀川筋の茨田堤(まんだのつつみ)で,《日本書紀》によれば,仁徳天皇の11年,枚方付近の堤防を修築し,これより下流の淀川左岸一帯のはんらんを防止したとされている。昔は川に接する人家や畑の周囲に土を盛って洪水の浸入を防いだが(畑囲い堤という),時代が下がると,川の下流部では大きな集落を単位として強固な堤防でその周囲を巡らし,洪水を防ぐようになった。これが木曾川に多く見られる輪中堤(輪中)である。小高いところを利用して,その山すその低地を洪水から守るため,その山に堤防を取り付けることも行われた。これを山付堤という。河川こう配の急な河川では,不連続になっている堤防において,上流側堤防の下流部と下流側堤防の上流部とを平行重複して築き,水位こう配の急なことを利用してその堤防の間で水を遊ばせて勢いを弱めたり,上流堤防が破堤しても下流堤防で水害を防ぐ方式のものが築かれている。これを霞(かすみ)堤といい,もともとは山梨県釜無川で武田信玄が編み出した治水工法といわれ,不連続の堤防群が折り重なって連なり,あたかも春霞のたなびくように見えたのでこの名がある。洪水の被害の激しかったところでは,幹川の堤防(本堤)よりも奥へ入ったところに副堤(控堤ともいう)をつくり,本堤が破堤しても被害を最小限におさえるための堤防とした事例もある。また河川によっては,重要な地域を守るため,その対岸の土地利用度の低い地域へ洪水を意図的にはんらんさせる目的で,ほかの部分より若干低くした越流堤がつくられている。ただし最近では,越流堤によりはんらんさせる土地を周囲堤によって囲み,洪水時のみ遊水させ,被害を極力おさえるようにしている(図1)。

以上のように,昔の堤防はおおむね局部的に洪水被害を防止する目的でつくられたもので,不連続の堤防(不連続堤)が多かったが,時代とともに平地部の開発が進み土地利用が高まるにつれて,これらの不連続堤がつなげられて,河川に沿って連続堤がつくられるようになった。

明治時代になると,当時大洪水が頻発したこともあって,河川ごとに一定の改修計画が立てられた。これによって洪水を無害に流下させるよう堤防の築造を主体とした河川工事が行われ,在来の堤防(旧堤という)を一部利用してかさ上げをしたり,不連続の部分に新しい堤防を築造してつなぎ,現在見られるような連続した本堤を中心とする河川堤防ができ上がったのである。

このほか,堤防には二つの河川の合流点で,合流による流れの乱れを減少させるため堤防を合流地点よりもさらに延ばした瀬割堤,海や湖に流入する河川の河口部の流れを一定に保つために設けられる導流堤があり,また最近はほとんど見られないが,本堤からほぼ直角に出し,低水路を固定するとともに,洪水時には水を遊ばせて洪水の勢いを緩和させることを目的とした横堤もある。

以上,述べてきたのは河川の堤防についてであるが,海岸にも堤防がつくられることがあり,これを海岸堤防coastal leveeと呼ぶ。海岸堤防は,台風による高潮や高波の被害を防止するために築造されるもので,越波などを考慮して構造的には河川の堤防よりは強固にしてある。

堤防の構造

堤防は,通常土砂で築造されることが多いが,水の勢いが激しいところでは護岸で保護するほか,ふつうは芝で法面(のりめん)を保護して表面の欠落を防ぐ。海岸堤防の場合は越波を考えて海側だけでなく,表面すべてをコンクリートで覆う。また市街地など用地の確保が困難な場合に,その一部または全部にコンクリートを用いた擁壁構造とすることがある。これを特殊堤といい,高潮堤にも使われることが多い。

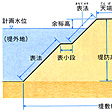

堤防の高さは,改修計画に基づいた洪水時の川の水位(計画高水位という)に余裕高を加え,さらに将来の堤体や地盤の沈下などに備えた余盛りを加えた高さとするのがふつうである。その標準的な断面は,ある幅をもった天端(てんば)(堤防の最上面)の両端(法肩)から前後に傾斜をつけ,その斜面(表法,裏法という)が長いときは斜面の途中で表小段(こだん),裏小段を設け,また堤内(人家などのあるほう)側にはさらに犬走りと称する幅の狭い段を設ける(図2)。

執筆者:中沢 弌仁

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「堤防」の意味・わかりやすい解説

堤防

ていぼう

embankment

levee

dyke

洪水が河道外に氾濫(はんらん)するのを防止するために、河道に沿って築造される工作物。堤防は土を台形に盛り上げ、締固めてつくられる。堤防の河道側の面を表法(おもてのり)、土地側の面を裏法(うらのり)、天辺を天端(てんば)という。堤防の高さが高い場合は、法面(のりめん)に小段(こだん)を設けることがある。裏法の堤脚部の狭い平場は犬走りという。堤防で守られる土地を堤内地、堤防で挟まれる河道側を堤外地という。下流に向かって左側の堤防を左岸堤、右側の堤防を右岸堤という。堤防には連続堤と不連続堤(霞堤(かすみてい))がある。

堤防は、機能に応じて本堤、副堤(控堤(ひかえてい)、二線堤)、輪中堤(わじゅうてい)、導流堤、背割堤(せわりてい)、越流堤(えつりゅうてい)、囲繞堤(いぎょうてい)、締切堤などの名がつけられる。本堤は河道に沿ってつくられる堤防で、副堤は本堤が破堤した場合に備えて本堤の背後につくられる堤防。輪中堤は、ある特定の地域を洪水から守るためにその地域を囲むようにつくられる堤防。導流堤は、合流点、河口などで流向を調整するためにつくられる堤防。背割堤は、河川の合流点で合流を滑らかにし、互いに悪影響を及ぼさないように河川を分離するためにつくられる堤防。越流堤は、洪水の一部を調節地(遊水地)に導水するために堤防の一部を低くして洪水を越流させるようにした堤防。囲繞堤は、調節地(遊水地)に貯留した水が周辺に拡がらないようにするために調節地を囲むようにつくられる堤防。締切堤は、派川(はせん)を廃川にしたり、新川開削に伴い旧川を締め切る際に派川や旧川を横断してつくられる堤防。

河川流による浸食から堤防を防護するために必要に応じて表法に石、コンクリートブロック、コンクリートなどの護岸を施す。表法の護岸を施さない部分は芝、チガヤなどの植生で防護する。裏法には降雨による浸食から法面を防護するために、芝、チガヤなどの植生を植える。

都市を流れる河川では鉄筋コンクリートや鋼矢板でつくられる堤防(特殊堤)もある。

海岸に沿って高波を防ぐためにつくられる堤防を海岸堤防、高潮・津波を防ぐためにつくられる堤防を防潮堤という。海岸堤防、防潮堤は、天端、表法、裏法をコンクリートやアスファルトなどで覆う三面張りにする。

[鮏川 登]

百科事典マイペディア 「堤防」の意味・わかりやすい解説

堤防【ていぼう】

→関連項目突堤

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「堤防」の意味・わかりやすい解説

堤防

ていぼう

dike, dyke

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「堤防」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の堤防の言及

【海底地形】より

… 海底扇状地fancone―deep sea fan―deep sea cone―submarine fan―submarine cone―海底または海底谷の集りの末端から外側へ規則的に傾斜していく,比較的滑らかな地形。 海底堤防levee海底谷,海谷またはチャンネルを境する堤。 海峰peak顕著な高まりで,尖っているかまたは頂上がごく限られた広さしかないもの。…

【溜池】より

…これらの事実を基礎に各種の農書にも,溜池築造の適地の選定や,築造技術の詳細な諸事項についての論述が数多く見いだされる。熊沢蕃山は池の築造の地盤に着目し,まず〈根切り〉を行うことを説き,池底からの漏水を防ぐべく,池床の底を堅固に固め,堤は十分に幅広く堅固に,十分の人夫を投じて築くべしとし,佐藤信淵は《堤防溝洫志》に,溜池は土地が高く川水を用水に引き揚げ難い所に築くとし,まず,よく谷川・清水のある場所を考え,その山の形状にしたがって,3方,2方,あるいは丸堤(池の全周を堤で囲む)を築いて谷水を蓄え,堤の大小は溜池面積の広狭に準じ,勾配は内法(うちのり)7寸5分,外法5寸が法であり,堤の内腹は〈ハセネリ〉と称する土性のよい真土(まつち)で塗り込み,下地をよく突き固めておけば漏水がないとしている。また《地方の聞書(才蔵記)》には,よい池とは堤が短く池の内が広く,床はよくつみ,打樋(うちひ)(用水を流し出す樋の位置)は岩か,もし土であっても,水の当たる所は堅い土の場所がよい(池の決壊は樋の場所の崩壊による実例が多い),池床の深浅は両側に山の立つ所は床が浅く,平地の場合は深く,谷に常に水のある所は浅く(すぐ下が岩盤であるから),少々の降雨にも谷底に水のない所は岩盤までが深いから池床には不適であるなどと詳細に述べている。…

【治水】より

…治水は文字どおり水を治めることであるが,河川の氾濫や高潮による被害から住屋,集落,耕地などを守るために堤防を築いたり,河川の流路そのものを変えたり,河川の水流・水量を制御調整するための諸工事を行ったり,河底の土砂をさらえ,流水に障害となる岩石を除去することなどがあげられる。また河川交通の安全や発展のため,河川流路を整備したり運河を開削することもその一つである。…

※「堤防」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新