日本大百科全書(ニッポニカ) 「城(軍事的構築物)」の意味・わかりやすい解説

城(軍事的構築物)

しろ

塁、堀、柵(さく)など外敵の侵入を防ぐために設けられた軍事的構築物のことをいい、さらにそれによって防衛された地域もいう。城郭という語も城と同義に用いられる。しかし火器の発達した近代に構築された軍事的防衛施設は城とよばず要塞(ようさい)とよばれる。最初は自然の地形を利用して防衛のためにのみ築城したが、時代が下るにつれて軍事目的だけでなく、支配者つまり国王・領主の居住、権勢表示、領内統治を兼ねるようになった。また中国の大部分や西洋の一部にみられるように、都市全体を城壁で囲む城郭都市も現れた。城は現在も世界の各地に残されており、名所、旧跡として重要な観光資源となっている。なお日本では文化財保護法によって城郭の遺構を史跡や重要文化財に指定し、保守修理を行っている。

[工藤圭章]

日本の城

沿革

日本では古くは城(き)と訓じられている。『古事記』に「宇陀(うだ)の高城(たかき)に鴫罠(しぎわな)張る」とあるが、この城の実体は明らかでない。古代の城として知られているものに神籠石(こうごいし)がある。神籠石は山を巡って傾斜面に環状に石が配されていることから、神霊を祀(まつ)る神域を列石で区画した神の磐境(いわさか)と考えられ、この名がつけられた。しかし、神籠石の配されている地形は、百済(くだら)、新羅(しらぎ)、高句麗(こうくり)などの古代朝鮮における山城の地形に似ており、神籠石で囲まれる要所には門や水門もみられるので、いまでは磐境よりも、朝鮮式山城に倣って7世紀に築城された古代山城施設とするのが一般的となっている。

このような古代山城は関西から西の地域に所在するので、大和(やまと)朝廷が対朝鮮関係を考慮して設置したものと考えられている。神籠石として著名なものには山口県の石城山(いわきさん)、福岡県の鹿毛馬(かげのうま)、雷山(らいざん)、御所ヶ谷、高良山(こうらさん)、把木(はき)の各神籠石、佐賀県の帯隈山(おぶくまやま)、おつぼ山の神籠石があり、九州北部を中心に分布する。また、7世紀後期から8世紀にかけての山城施設としては、奈良県高安城、香川県城山(きやま)城、岡山県鬼城(きのじょう)、山口県長門(ながと)城、福岡県大野城、怡土(いと)城、佐賀県基肄(きい)城、長崎県対馬(つしま)の金田城が著名である。これら山城は瀬戸内海沿いや大宰府(だざいふ)周辺に分布しており、百済が663年に滅亡してからの大和朝廷の防御施設として把握できる。大宰府付近では、平地に築堤した水城(みずき)も設けられている。一方、大和朝廷が東北経営の一環として設けた奥羽の城柵(じょうさく)は、蝦夷(えぞ)対策の前進基地であり、奥羽平定に伴って北上して築城されている。丘陵上の平坦(へいたん)部に政庁が設けられ、周辺に土塁や木柵を巡らして屯営がつくられた。軍事基地だけではなく、陸奥(むつ)や出羽(でわ)の国府や郡衙(ぐんが)としての機能も果たしていた。宮城県では多賀城、桃生(ものう)城、伊治城、城生城、岩手県では胆沢(いさわ)城、徳丹(とくたん)城、志波(しわ)城があり、これらの遺跡の多くは方八丁の名でよばれている。また、山形県の城輪柵(きのわのさく)、秋田県の払田柵(ほったのさく)、秋田城もよく知られている。奥羽の城柵のなかには、文献上では名が知られているが、宮城県宮沢遺跡や山形県八森遺跡のように、実名の明らかでないものがある。

東北地方から北海道にかけては、このほかチャシとか館(たて)とかの名で示される城と居館を兼ねたような遺跡が知られている。これらは丘陵を利用してつくられ、空堀(からぼり)を巡らした郭(くるわ)(曲輪(くるわ))を設けるものもある。古代から中世にかけて律令(りつりょう)制の崩壊により在地の豪族が領地を確保して武士化するようになると、その居館も城郭の機能が高まってゆく。『一遍上人(いっぺんしょうにん)絵伝』にみる筑前国(ちくぜんのくに)の武士の館は、屋敷の周囲に堀と板塀を巡らし、門の上には櫓(やぐら)を設け弓矢や盾を備えていて、中世の武士の居館の防御施設がうかがわれる。栃木県那須(なす)神田(かんだ)城跡は那須氏の、埼玉県菅谷館跡は畠山(はたけやま)氏の居館跡として知られ、周囲には堀を巡らしている。ところで、平地における居館よりも、丘陵あるいは山地に防御施設を設けるほうが守りやすく、平時は居館、戦時は高所の要害へと場所をかえるようになり、要害の地での築城が山城として発展する。山城には空堀や柵を巡らして複数の郭をつくり、井戸を掘り、櫓や倉を建て、籠城(ろうじょう)にも耐える施設が設けられた。山麓(さんろく)には家臣団の居住地として根小屋が成立する。福井県一乗谷(いちじょうだに)の遺跡は、越前(えちぜん)守護朝倉氏の山城、居館、武家屋敷、寺院の跡がよく残り、山あいにある中世末の城下町の姿を彷彿(ほうふつ)させる。

近世の城郭はこのような山城から出発したが、城下町が整備され、単に家臣団の武家屋敷だけではなしに、商人を集め楽市(らくいち)を開くようになると、城下町は領国の政治・経済の中心地として交通の要衝につくられるようになる。そして、城郭も、山城から、平地に臨む丘陵に平山城(ひらやまじろ)として築かれたり、また、平地に平城(ひらじろ)として築かれることが多くなる。さらに、城下町に君臨するかのように城郭の櫓は高層化され、その中心となる櫓は天守と名づけられる。山城では一乗谷城や岐阜城、奈良県高取城、岡山県備中(びっちゅう)松山城が好例である。織田信長の築城した安土(あづち)城は平山城であるが、山の高さが高く山城的な名残(なごり)をとどめる。平山城としては、彦根(ひこね)、和歌山、姫路、伊予松山、高知、熊本の各城が好例であり、江戸城、大坂城は平城に近い。平城では富山、名古屋、高松、佐賀が代表的な城にあげられる。江戸時代末になると西洋式の築城が日本でも試みられ、星形の平面に堀を巡らした城郭の出現をみる。一つは1864年(元治1)に完成した伊予大洲(おおず)藩出身の武田斐三郎(あやさぶろう)の指導による箱館(はこだて)五稜郭(ごりょうかく)であり、一つは1866年(慶応2)にほぼ竣工(しゅんこう)をみた松平乗謨(のりかた)の築いた信州南佐久田野口(たのくち)藩の竜岡(たつおか)城である。この2城は日本の城郭のなかではもっとも斬新(ざんしん)なものとして評価されている。

[工藤圭章]

配置

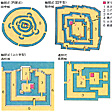

近世城郭の平面構成は縄張りとよばれ、城内は堀、石垣、土塁、塀により数区画の郭(曲輪)をつくり、数段の防御線を敷く。郭はまた、丸ともよばれ、天守と城主の居館のつくられた本丸を城の中枢部とし、この外郭に二の丸、三の丸などが配される。本丸、二の丸、三の丸などの配置は各城郭ごとに固有であり、一つの丸から次の丸へ移るのに、迷路を設けたり、いかに攻守しやすいかを考慮して計画されている。城の表口を大手、裏口を搦手(からめて)という。大手、搦手はもちろん、各郭の入口には升形(ますがた)や馬出(うまだし)を設け、容易な出入を拒んでいる。また、堀に架けられる橋には桔橋(はねばし)もつくられた。

城内の建物は、攻守のための櫓と、城主の居館や家臣の住宅に分けられる。櫓の最大のものは天守であり、外観を数重とし、内部は石垣内に地下室を設けたり、外観の一重分が2階分になるなど、重と階が一致しない。屋根には千鳥破風(ちどりはふ)や唐(から)破風をつけ、外観を整えるとともに、狭間(はざま)や石落しなど実戦用の設備も設ける。天守には大天守と小天守を連結したものがあり、姫路城がその代表的なものである。

各郭の隅には二重あるいは三重の隅櫓(すみやぐら)を建て、隅櫓どうしを渡(わたり)櫓・続(つづき)櫓でつなぐ。このような渡櫓や続櫓の長大なものを多聞(たもん)櫓ともよぶ。松永久秀が築いた奈良多聞城の櫓からこの名がおこったという。また天守の名は摂津の伊丹(いたみ)城に始まるという。各郭の入口の門としては櫓門が開かれる。櫓門は構造的には石垣と石垣、あるいは土塁と土塁の間に渡櫓を渡し、その下に門を設けたものである。入口の升形は、この櫓門と矩の手(かねのて)に高麗(こうらい)門を建てて、石垣や塀で閉鎖されるのが一般的である。天守、櫓、門はそれぞれ攻守に便利なようにつくられ建てられているが、一方では領主の威厳の誇示として、豪壮・華麗も意図されて建設されたので、建築的にもみるべきものがある。

[工藤圭章]

東洋の城

外敵に対する防備を目的として集落や都市の周囲、あるいは王の宮殿や領主の居館などの周囲に、城壁、塀、土塁、堀などを巡らすことが、古代から近世に至るまで東洋各地で広く行われた。中国語で「城」といえば、広義には田園と区別された「まち」(都市)を、狭義には天子の住む「みや」(王宮)を意味することが多く、また、もっぱら軍事的な意図で建設された「とりで」(塞)を意味することもある。

[石井 昭]

アジア各地

西アジアでは城の起源は少なくともメソポタミアの初期王朝時代(前三千年紀)までさかのぼる。当時の都市は市街の外周を城壁(市壁)で囲み、その内部に神殿、宮殿およびそれらの付属施設を含む聖域(内域)を設け、これを城壁(内城壁)で囲むのが普通であった。こうした基本形態は、その後も長期にわたって続く。紀元前22~前21世紀ごろのウルをみると、内城は350メートル×200メートルほどの長方形、市街は1200メートル×800メートルほどの長円状で、市壁の外側に運河を巡らしていた。前8世紀末に建設されたアッシリアのコルサバードは1辺約1600メートルのほぼ方形の都市で、内城が一隅にあり、市壁の厚さは約28メートルに達した。下ってヘレニスティック期以後は、整然たる幾何学的形態をもつ都城の出現が注目される。ササン朝ペルシアの円形都城フィルザバードや方格都市ビシャプールはその好例といってよい。一般に古代西アジアで発達した城壁は日干しれんが造または焼成れんが造が多く、外側へほぼ等間隔に半円形、もしくは方形の稜堡(りょうほ)(バスチオン)を突出させ、上端外縁に狭間(はざま)付きの胸壁(バトルメント)を設ける型式であった。

イスラムの城はビザンティンやペルシアの築城術を継承して発展した。ダマスカスのアル・ハドラー宮(7世紀後半)をはじめ、カリフの宮殿はたいていの場合、軍団の本拠としても機能する大規模な城塞(じょうさい)であった。シリア砂漠にはウマイヤ朝の離宮兼城塞の遺跡が数多くみられる。カスル・アル・ハイル(8世紀前半)はその好例で、中庭式正方形プラン、城壁1辺約72メートル、2階建て、下階59室という建築であり、城壁には半円形稜堡がつき、城門には左右2基の塔と突廊(マチコレーション、石落し)などの装置が備わっていた。アッバース朝の新都として762~766年に建設されたバグダードは、アル・ムダッワラ(円い城)と称され、堀と三重の城壁を巡らす完全に幾何学的な円城であって、第1―第2城壁間は空き地、第2―第3城壁間は軍人や貴族層の居住区、第3城壁内は王宮、寺院、諸官庁の施設にあてられた。城門は4か所で、円を正確に等分する位置にあった。最近の研究によれば、円城の直径は約2500メートル、防備の主体となる第2城壁は厚さ約5メートル、高さ約17メートル、総数112基ある半円形稜堡は高さ約19.5メートル、城門は入口で進路が屈折する「升形」状を呈し、第3城壁に達するまで300メートル以上が厳重に防備されたアーケードになっていたという。十字軍に対する戦闘を契機として、11~12世紀以降、イスラムの築城術はいっそう進歩した。代表的な実例としてアレッポの城(12~16世紀)をみれば、比高約50メートルのすり鉢形の岩山上に築かれた強固な石造の城塞で、麓(ふもと)には堀が、上部の約400メートル×250メートルの範囲には等高線沿いに方形稜堡を伴う城壁が巡り、山の斜面にも要所に塔(櫓)がある。出入口はただ1か所で、麓の塔門、斜面上の橋、城壁から突出する巨大な城門という組合せになっている。

中央アジアやインドにも中世以後イスラムの築城術が伝播(でんぱ)した。たとえばデリーの周辺には中世の城塞遺跡が数多く残っている。また、16、17世紀にムガル朝の諸王が政治的、軍事的本拠として建設したファテープル・シークリー、アグラ、シャージャハナバード、ラホールなどの城は、とりわけ壮麗なものとして名高い。

[石井 昭]

中国

中国の城の起源は少なくとも殷(いん)代(前二千年紀中ごろ)までさかのぼる。当時、城壁は版築法、つまり木板を仮枠にして土を層状につき固める方法で築造し、これを都市の外周に巡らすのが普通であった。殷に次ぐ周代の洛陽(らくよう)城は1辺約4キロメートルの方形市街の中央に約400メートル四方の宮城(王宮)を設けていたらしい。前5~前4世紀の春秋戦国時代から城は数を増し、規模も大きくなった。斉(せい)の首都である臨淄(りんし)は周囲20キロメートルに達し、城中に約7万戸を収容したといわれる。

秦(しん)・漢(かん)代には、郡県制度によって全土に成立した1500以上の県治が、すべて城壁で防備された。漢の首都の長安は周囲約25キロメートル、後漢(ごかん)の首都の洛陽は周囲約13キロメートルという規模であった。古代中国における都城のもっとも完成された姿は唐代(7~8世紀)の長安にみることができる。漢の長安の南東方に建設されたこの都城は、東西9.6キロメートル、南北8.5キロメートルという広大な長方形で、高さ5メートル余の城壁によって外周を囲み、各辺に3ないし4か所の城門を開いていた。ここでは城壁の築造に塼(せん)(焼成れんが)が使われた。城内は東西・南北の直交軸に沿う碁盤目状の地割を特色とする。天子の居住する宮城は北辺中央部に、諸官庁の建ち並ぶ皇城はその南方に設けられ、それぞれ城壁を伴っていた。そして、市街地は中軸線上の「朱雀(すざく)大街」を含む11本の南北路(幅150メートル内外)と14本の東西路(幅70メートル内外)とによって約110坊(区画)に分割され、各坊がそれぞれ土牆(どしょう)(築地(ついじ))で防備を固めていた。この長安城の型式は東アジア諸国の都城、たとえば日本の平城京や平安京の模範となったし、中国でも後世まで都城の基本として継承された。

明(みん)代および清(しん)代の北京(ペキン)も、のちに南方へ発展した新市街を城壁で囲んだ(これを外城(がいじょう)とよぶ)ので、やや複雑な形を示すとはいえ、本来は宮城(紫禁城(しきんじょう))と皇城を中核とする市街を城壁で囲んだもの(内城とよぶ)であった。北京内城の城壁は高さ11メートル、基底の厚さ19メートル、上部の厚さ15メートルに及び、表面は塼、内部は土でつくられている。

中国の城壁もバスチオンとバトルメントを伴うのが原則で、前者を馬面(見張り塔)、後者を女牆(じょしょう)という。城門は、その部分だけ城壁を厚くしてアーチ状の門口を開く型式が多く、防備を厳重にする場合には、その前方に月城(げつじょう)とか甕城(おうじょう)とか称する半円形または方形の小城壁を付加することによって、升形のごとく進路を屈折させる。城門の上には一般に木造の楼閣、すなわち門楼が建つ。甕城や馬面の上にも木造もしくは塼造の楼(櫓)を建てることがあり、これらは箭楼(せんろう)とか敵楼とかよぶ。城壁の隅に立つ楼(隅櫓(すみやぐら))だけは区別して角楼(かくろう)とよぶことも多い。他方、城壁の外側にはしばしば堀が設けられたが、両者は直結せず、中間に崖径(がいけい)を残すのが普通である。

城壁は都城の防衛だけでなく、小は塞、大は領土の防衛にも使われた。秦の始皇帝が築いた有名な「万里の長城」は甘粛(かんしゅく)省の臨洮(りんとう)から北朝鮮の大同江付近まで延長約3000キロメートルに及んだ。たびたび改修されて、現存するのは明代の遺構であるが、石と塼とで築成された堂々たる城壁で、八達嶺(はったつれい)付近でみると、高さ約8.5メートル、上部の厚さ約5.7メートル、女牆が上端外縁につき、馬面が約150メートル間隔に設けられている。

[石井 昭]

ヨーロッパの城

古代の築城の特色と変遷

ヨーロッパのもっとも古い築城は、険要な自然地形を利用し、それに土塁や空堀(からぼり)などの防御設備を施した広大な土城earthworkである。イギリスに現存するメイドン・カースルMaiden Castle(前2000~前300)はその好例である。

キクロポス巨石城壁Cyclopean Masonryで有名なティリンス城塞(じょうさい)(前1400)は、ミケーネ時代のギリシア築城を代表するものであるが、それは丘陵上の崖(がけ)縁に沿って城壁を巡らし、上城と下城の二つの郭を内包した不規則な平面構成である。丘陵的なギリシアの地形も影響し、初期ギリシアの築城は、一般に、ティリンスのように丘陵城郭で、いわゆる平山城(ひらやまじろ)式であった。この特徴はまた古典期のポリス築城にも認められる。たとえば、アテネ市はポリス守護神の神殿があり、聖域である丘陵上の城塞的なアクロポリスとその下のアゴラ(広場)を核とし、市民の公共生活の営まれたアステイ(市街地)からなる平山城式の城壁都市であった。ローマ帝政時代になると、その支配地方には陣屋、城塞、城壁都市および長城などが築かれた。ローマ都市城壁の残存がロンドンのタワー・ヒルにあり、クリップルゲート付近には城塞址(し)が発見されている。また、ポーチェスター城Porchester Castle(ハンプシャー)の外壁はローマ陣屋囲壁の完全に近い遺構である。長城遺構としては、北方に対する防御線として築かれたアグリコラ国境線Agricola's Frontier Line(1世紀)とハドリアヌス城壁Hadrian's Wall(2世紀)が残り、大陸ではゲルマン民族に対する防壁として、ラインとドナウ両河間の地帯に長城リメスLimesが築かれている。ローマ帝国に次いで5世紀から11世紀にイギリスを支配したアングロ・サクソンの築城は、ブルフBurhで代表される。ブルフとは、土塁、木柵および空堀または水濠(すいごう)で防衛された村落や初期の町を意味した。ウォリングフォードのブルフ遺構(バークシャー)はその一例である。さて、先史時代から10世紀ごろまでのヨーロッパ築城の本質的特色を考えてみると、要するに、いずれも、ある地域住民全体の擁護を目的としたものであった。このような防御目的をもった築城を中世ではカストルムcastrumとよび、それに対し「防御設備を施した個人的家屋または小規模な砦(とりで)」をカステルムcastellum(カストルムの指小語)とよんだのである。そのカステルムから、カースルcastle、シャトーchâteauおよびロマンス語系の城という語が派生している。したがって、カースルやシャトーは正式には「個人的城郭」を意味した。ゲルマン語系のブルクburgは元来「防御設備を施した場所または避難所」を意味したが、12世紀ごろには同じく「個人的城郭」を示している。したがって、前述の10世紀ごろまでの築城は、一般にカースル、シャトーの2語でよばれるべきものではない。たとえば、普通にカースルとは封建領主の城(封建城郭)を意味する。

カロリング朝フランク(9世紀)に関する文献にパラティウムpalatiumという語がしばしば現れてくる。この語は「宮殿」を意味したが、他方では王侯や有力者の個人的な家屋にも適用された。ところが建築史によれば、このラテン語は同じ9世紀のイギリスのホール・ハウスhall-houseにも使用された。ホール・ハウスとはアングロ・サクソン社会の支配層の住居で、ホールを中心とした木造の建物である。パラティウムもこのホール・ハウスもおそらく簡単な防御設備はあったろうが住居性のまさった建物で、いまだ個人的な城といえるものではなかったろう。当時のカロリング朝フランクは集権的国家であり、イギリスもウェセックスによる統一時期を迎え、社会の治安は国家主権により維持され、個人的自衛の城郭は必要ではなかったと考えられるからである。ところが、大陸でフランク王国の解体と封建制への指向が現れるころから、またイギリスではデーン人の侵攻が盛んになるころ(9世紀後半ごろ)からパラティウムやホール・ハウスに変化が現れ、それまで平面的に築かれていたのが、立体的な塔形式のいわゆるタワー・ハウスtower-houseに変わったのである。この変化は、防御力を増大するために「高さを求め防御線を縮小する」という築城の基本原理を意識したことに始まったのであろう。さらに、このタワー・ハウスの設営意識は、次のモット城郭へと発展する。

[小室榮一]

中世城郭の諸形式

モット城郭とは、イギリスのテトフォードThetford(ノーフォーク)やアイルランドのナックグラフォンKnackgraffon(ティペレリー)などの城址にみられる、すり鉢を伏せたようなモットmotte(小丘。一般に人工の6~10メートルくらいの丘)を中核とした城郭である。有名なバイユー壁掛けなどの考古学的研究調査の結果によれば、モット頂上面はこの城の内郭で、そこに城主とその家族の生活する木材の塔が建てられ、モットの裾(すそ)には外郭が設けられていた。さらに、それら全体が土塁、木柵、水濠または空堀で囲まれていた。遺構の内包全面積は一般に3~1.5エーカーほどで、それは、既述の10世紀ごろまでの広大なカストルム的な築城に比較して著しく狭小であり、関係史料の考証と相まって、モット城郭が封建領主の個人的防衛を目的とした初期封建城郭であったことが明らかである。この形式の城は、10世紀なかばごろから11世紀に西ヨーロッパ各地に広く築かれたが、やがてそれにかわって石材の城(石城)が現れたのである。

さて、石城には多くの形式があり、さまざまな分類がなされているが、ここではキープkeep(主塔、天守閣)の有無とその形式による分類法を取り上げてみる。

〔1〕「キープを備えた城」 次のように分類される。

(1)矩形(くけい)キープ城郭 キープの平面構成が四辺形か、その組合せを基本型とし、12世紀がその築城時期であった。ドーバーDover C.(イギリス)、ロシュChâteau de Loches(フランス)、シヨンChâteau de Chillon(スイス)などの諸城はこの好例である。

(2)輪形キープ城郭 この術語の原語であるshell keepとは「貝殻のように内部が空のキープ」という意味で、モット上に城壁と建物を円形または多辺形に巡らし、中央に内庭を残したもので、平面構成は輪形である。イギリスでは、この形式は12世紀後半ごろから13世紀に設営され、レストーメルRestormel C.(イギリス)、カリスブルックCarisbrooke C.(イギリスのワイト島)、ライデン城Leidse Burcht(オランダ)の諸城はその好例である。

(3)円筒形キープ城郭 キープが円筒のような塔形の城で、平面構成は円形であり、イギリスでは12世紀後半ごろから現れ始める。ペンブロークPembroke C.(イギリス)、ミュンツェンベルクMünzenberg(ドイツ)、クーシーChâteau de Coucy(フランス)などの諸城はこの形式に属する。

これらのほかに、イギリスのヨーク城York C.やポンテフラクト城Pontefract C.にみるような平面構成が四葉形のキープもあり、またワークワース城Warkwarth C.のキープのように、正四辺形と正十字形を組み合わせたようなグランド・プランをはじめとして変形的なものがヨーロッパの城にはある。

〔2〕「キープを備えない城」 それまで城主の居館であり、城攻め時に城方の最後の拠戦場でもあったキープを設けない形式であり、イギリスでは13世紀後半ごろから14世紀中ごろにかけて現れている。それは次のように分類される。

(1)囲郭(いかく)城郭 内庭を囲み、建物が囲壁に沿って建ち並び、出入口に壮大な門楼gate-house式建物が設けられるのが特色である。カーナーボンCaernarfon C.(イギリス)、ピエルフォンChâteau de Pierrefonds(フランス)、バリーモウトBallymote C.(アイルランド)などはこの種類である。

(2)同心円的城郭 中核的な囲郭を外方の城壁が同心円的concentricに囲む平面構成であり、ボーマリスBeaumaris C.(イギリス)、コカCastillo de Coca(スペイン)、カルカソンヌCarcassonne(フランスの城郭都市)、ハンシュタインHanstein(ドイツ)、クラック・デ・シュバリエKrack des Chevaliers(シリア)の諸城はこの典型である。

囲郭城郭と同心円的城郭の2形式において、ヨーロッパ中世城郭はその完成を示すのである。たとえば壁塔、隅塔、跳ね橋、落し格子、狭間(はざま)、ホーアディングhoardingやマチコレーションmachicolation(城壁基部や城門に接近した敵を撃退するために、床に俯射(ふしゃ)装置を設けた張り出し狭間のことで、ホーアディングは一般に木材で、マチコレーションは石材でつくられている)などの防御設備が完備し、壁塔や隅塔は相互に弓矢の射程内に設けられ、同心円的城郭では、内壁はつねに外壁より高く築かれており、内外の城壁上から同時に城外を射ることができた。要するに、従来の城郭の受動的防御とは異なり、能動的に有効な反撃を攻城軍に与えられるように設計されているのである。

さて、築城の第一目的は、攻城軍を防御し、撃退することである。したがって、攻城武器や攻城法の発達に対応して、築城も変化しなければならない。前記のような城郭諸形式の出現は、一面ではその関連からでもあろう。つまり、城郭形式の変化と攻城武器や攻城法の進歩との相関性が理論的には考えられよう。しかし、多くの新城郭形式が現れても、旧(ふる)い形式の城が時代を超越し、依然として存続し、新旧諸形式の城が混在していたのが中世城郭の現実であった。これはいかに理解すべきであろうか。中世の城主や攻城者は、一般に彼らの経済力や当面の軍事的必要度などから、新しい攻城武器や攻城法、または新城郭形式の採用には、おのおのその限界があったであろう。つまり、新知識としての攻城法や築城法と実際の採用とは、かならずしも同時的ではなかったことが、その理由と考えられるのである。

さらに、封建城郭について触れねばならないことがある。封建領主は、かつて公権に属していたその地方の軍事的防衛責任を、彼の個人的利害に関係させ、その居城を拠点として果たしたのである。また、領主はその地方の課税、裁判、警察などの公権を私権化していたので、城は前記の軍事的機能と並んで、領主がそれら諸権を行使する拠点としての性格をもったのであった。このような封建城郭は、領主(城主)の家士による輪番制の守城賦役castle-guardで守備されたのである。

城も完成期に近づくと、城内生活者は住居性を求め、囲郭内に快適な生活の送れる建物を設け、日常生活に不便なキープは不要視され始めていた。つまり、キープの廃止は、大砲の破壊力という軍事的理由だけに原因したのではなかった。城郭におけるこの住居性を求める傾向の進展は、やがて領主層を日常生活に不便な旧い城郭から離れさせようとしたのである。そこに、次に述べる新形式の城郭が現れた。

(3)後期城郭 完成期城郭にみるような種々な防御設備を施した屋敷城である。しかし、その防御設備はすでに装飾的なもので、城であるより本質的には館(やかた)または屋敷であった。イギリスでは14世紀後半ごろから現れ始めた「四角形城郭」とよばれるのがそれを代表する。それは、中央に四角形の内庭を含んだ四辺形レイアウトの屋敷城である。ボーディアムBodiam C.(イギリス)、ムイデンMuiderslot, kasteel Muiden(オランダ)、フレゼリクスボーFrederiksborg(デンマーク)などの諸城はその好例である。また、フランスのロアール川畔の有名なシャトー群の大部分は、外見は異なっていても、その築城意図の根底には同じものが考えられるであろう。

中世城郭の衰退はすでに述べたように、城における住居性の追求に関連して早くから進展していたが、それを具体的に決定づけたのは、15世紀の改良された大砲の破壊力であった。城方も初めはそれに対応するために、城郭に部分的な改造を加え、大砲も据えて変貌(へんぼう)していった。

この経過は、エジンバラEdinburgh(イギリス)、マリエンブルクMarienburg(ドイツ)、カルマルKalmar(スウェーデン)などの諸城に認められる。要するに、この変貌は、城郭の特質である防御性の発展を示すもので、やがてそれは「高さを占める」という古い築城原理にかわり、「低さと厚さを求める」という新しい近代要塞の原理を生み出し、17世紀のフランス築城家ボーバンS. Le Prestre Vaubanに始まる近代の要塞築城に到達するのである。

[小室榮一]

『伊藤ていじ著『城』(1966・読売新聞社)』▽『藤岡通夫著『日本の城』(1966・至文堂)』▽『藤岡通夫著『原色日本の美術12 城と書院』(1968・小学館)』▽『鳥羽正雄他編『探訪日本の城』全10巻(1977~1978・小学館)』▽『児玉幸多・坪井清足監修『日本城郭大系』18巻・別巻2巻(1979~1981・新人物往来社)』▽『西ヶ谷恭弘編『万有ガイドシリーズ16 城 日本編』(1982・小学館)』▽『西ヶ谷恭弘編『日本城郭古写真集成』(1983・小学館)』▽『南條範夫監修『日本の城事典』(1984・三省堂)』▽『佐藤信・五味文彦編『城と館を掘る・読む――古代から中世へ』(1994・山川出版社)』▽『塩照夫著『実証日本の城 そのルーツと構造を探る』(1995・北国新聞社)』▽『佐原真・春成秀爾・白石太一郎・阿部義平・岡田茂弘・石井進・千田嘉博・小島道裕著『城の語る日本史』(1996・朝日新聞社)』▽『三浦正幸著『城の鑑賞基礎知識』(1999・至文堂)』▽『小室榮一著『ヨーロッパ中世城郭』(『世界の戦史5 ルネサンスと宗教戦争』所収・1966・人物往来社)』▽『小室榮一著『イギリスの城』(『世界の文化史蹟 ヨーロッパの城と町』所収・1978・講談社)』▽『紅山雪夫著『ヨーロッパの旅 城と城壁都市』(1998・創元社)』▽『アラン・ギイェルム著、大山正史訳『ヨーロッパの城と艦隊』(2000・大学教育出版)』▽『野崎直治著『ヨーロッパ中世の城』(中公新書)』▽『Sidoney ToyA History of Fortification, From 3000 B.C. to A.D. 1700(1955, William Heinemann, London)』▽『Otto PiperBurgenkunde(1967, Weidlich, Frankfurt)』▽『R. Allen BrownEnglish Castles(1976, B. T. Batsford, London)』▽『Gabriel FournierLe Château dans La France Médiévale(1978, Aubier Montaigne, Paris)』▽『B. H. TaylorNorman Castles(1985, Scientific American, New York)』

姫路城

姫路城の平面図

城郭の種類(日本)

弘前城

若松城(鶴ヶ城)

富山城

松本城

稲葉山城(岐阜城)

浜松城

名古屋城

岡崎城

彦根城

長浜城

大阪城(大坂城)

岸和田城

和歌山城

松江城

岡山城

松山城〈高梁市〉

広島城

岩国城

松山城〈松山市〉

今治城

宇和島城

高知城

唐津城

熊本城

五稜郭

万里の長城

ドーバー城〔構造図・平面図〕

ハドリアヌスの長城

シヨン城

カーナーボン城

カルカソンヌの城郭

フレゼリクスボー城

カルマル城