精選版 日本国語大辞典 「地震」の意味・読み・例文・類語

じ‐しん ヂ‥【地震】

ない なゐ【地震】

なえ【地震】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

翻訳|earthquake

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

| 順位 | 日時(日本時間) | 発生場所 | マグニチュード(Mw) |

| 1 | 1960年5月23日 | チリ | 9.5 |

| 2 | 1964年3月28日 | アラスカ湾 | 9.2 |

| 3 | 2004年12月26日 | インドネシア、スマトラ島北部西方沖 | 9.1 |

| 4 | 2011年3月11日 | 日本、三陸沖(東北地方太平洋沖) | 9.0 |

| 1952年11月5日 | カムチャツカ半島 | 9.0 | |

| 6 | 2010年2月27日 | チリ、マウリ沖 | 8.8 |

| 1906年2月1日 | エクアドル沖 | 8.8 | |

| 8 | 1965年2月4日 | アラスカ、アリューシャン列島 | 8.7 |

| 9 | 2005年3月29日 | インドネシア、スマトラ島北部 | 8.6 |

| 1950年8月15日 | チベット、アッサム | 8.6 | |

| 2012年4月11日 | インドネシア、スマトラ島北部西方沖 | 8.6 | |

| 1957年3月9日 | アラスカ、アリューシャン列島 | 8.6 |

地震という現象について多くの人が抱いているのは、単に自然現象としての関心だけではないであろう。地震はときとしてわれわれの生命や財産を根こそぎ奪うような大災害を引き起こすことがあるからである。その災害の程度は社会のあり方と密接な関係がある。過密化した人口を抱え、その機能が高度化・複雑化している現代の大都市が、ひとたび大地震にみまわれれば、予想もつかないほどの大災害が引き起こされるであろう。地震災害軽減のためには、地震学の研究や行政機関等による震災対策が強力に推し進められなければならないのは当然であるが、われわれひとりひとりが地震現象について正しい知識をもち、地震に対して的確な行動をとる必要がある。「地震がおきた」とか「地震を感じた」とか、地震ということばは、日常、非常によく使われるが、いったいどのように定義されたことばなのだろうか。「地震」ということばは伝統的には「地球内部でさまざまな形でエネルギーが蓄積され、それがある種の破壊により局所的にしかも急激に解放されて弾性波動を発生する現象」をさすと定義される。発生した弾性波は地球内部を伝わり、われわれ人類の生活基盤である地球表面に振動を引き起こす。この弾性波を「地震波」といい、地震波が伝わることによっておこされる振動を「地震動」という。したがって、正確には「地震を感じた」という言い方は正しくなく、「地震動を感じた」というべきである。このように「地震」とその結果としての「地震動」は区別されるべきものではあるが、広義には「地震」の定義のなかに「地震動」を含めることもある。最近では、地震波をほとんど発生しないようなゆっくりとエネルギーが解放される地球内部の破壊現象も観測されるようになり、「地震」という概念にこのような現象も含められるようになってきた。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震の定義のところで述べた「蓄積されたエネルギー」の解放は、ある種の破壊により生じると考えられるが、この破壊のおきた場所を震源域という。震源域の広がりは、普通、規模の大きな地震ほど大きく、ときには数百キロメートルにも達することがある。震源域での破壊は瞬間的に全体が破壊するのではなく、一点から始まり有限な速度で広がっていくのだということが震源過程の解析によりわかっている。P波(primary wave:第一波。縦波。伝播(でんぱ)方向と平行な方向に振動)やS波(secondary wave:第二波。横波。伝播方向と垂直な方向に振動)などの実体波の初動の到達時刻の観測から、その地震波の発生した場所を求めると、例外なくほぼ一点に決まる。これは地震に伴う破壊が開始した点と考えられる。この点を震源という。震源の真上の地表の点を震央といい、震央付近の地域を震源地ということもある。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震ということばは前述のように明確に定義されたが、地震を引き起こすエネルギーとはどのようなもので、どのように蓄積されるのだろうか。またそのエネルギーはどのような破壊により解放されるのであろうか。地震の原因を明らかにするには、これらの問題に解答しなければならない。

蓄積されたエネルギーがどのような破壊により解放されるのかという問題について、観測に基づいた自然科学的考察がなされるようになったのは、近代的地震観測網が整備され始めた20世紀に入ってからである。観測されたP波の初動の振動方向の分布を調べてみると、震央の周りに非常に規則的に分布していることが1920年(大正9)ごろ日本で明らかにされた。このような観測がなされた背景には、当時の日本が世界でもっとも密な地震観測網をもっていたという事実がある。この観測がきっかけとなって、地震の発生機構についての理論的および計測学的研究が華々しい展開をみせた。この観測事実を説明する地震発生機構として、日本では断層説(小藤文次郎(ことうぶんじろう)、1892年)や岩漿貫入説(がんしょうかんにゅうせつ)(石本巳四雄(みしお)、1929年)が考えられた。前者では断層を境として両側の岩盤が急激にずれることにより地震がおこると考え、後者では高圧状態にある岩漿(マグマ)が抵抗のもっとも小さい部分に突入することにより地震がおこると考えるものである。

諸外国では、当時の日本のように密な地震観測網はなかったが、アメリカでは1906年のサンフランシスコ地震のときに生じた三角点の水平移動を説明するものとして弾性反発説が考えられた。これは断層説の一種であり、次のようなものである。地面に既存の断層があるとする。この断層の両側に遠方から剪断(せんだん)的な力が徐々に加わっていき、断層の周りがひずんでいく。そのひずみがある大きさに達すると断層がすべり、いままで大きく変形していた地殻は跳ね返ってひずみの小さい状態に戻ると考える()。

第二次世界大戦後の地震発生機構についての理論的研究の進歩や精度の高い地震観測により、地震の一般的な発生機構として断層説が受け入れられるようになり、浅い地震については弾性反発説が大筋で正しいということがわかってきた。

高圧下では岩石の破壊強度は高くなり、破壊しにくくなることが岩石実験から知られている。より高圧になったり、または高温になったりすると、岩石は流れる性質を示すようになり、普通の破壊はおこりにくくなることも知られている。それでは、どのような物理的機構で、地下の高温高圧状態にあると考えられる場所で地震のような破壊がおこるのであろうか。これには水などの流体が重要な役割を果たすのではないかという考え方がある。1962年アメリカのコロラド州デンバーの郊外で軍需工場(ロッキー・マウンテン・アーセナル)の廃液を高圧で大量に地下に注入したところ、それまでまったく地震活動のなかった所に群発性の地震が生じた。これは地下の岩石の微小な割れ目に高圧の流体が入り込み、その割れ目を押し広げることにより岩石が破壊されやすくなるためだと説明されている。地殻やマントル内の岩石もなんらかの形で流体を含んでおり、地下深部での地震発生に流体が重要な役割を果たしている可能性がある。

地震は断層を境とする両側の岩盤が急激にずれることにより生じるということがわかったわけだが、では地震を引き起こすエネルギーとはどのようなものであろうか。弾性反発説によれば、エネルギーは遠方から加わる剪断的な力によって蓄えられるわけだが、なぜそのような力が生じるのかということまでは説明されなかった。しかし1960年代後半にほぼ確立したプレートテクトニクス理論により、その力まである程度わかるようになってきた。海溝沿いにおこる浅い大地震のようにプレートとプレートの境でおこる地震の場合、プレートとプレートのぶつかり合う力が、前述の剪断的な力となると考えられている。日本の内陸でおこる浅い地震のようにプレート内部でおこる地震の場合はその二次的、三次的な効果によると考えられている。地下100キロメートルから数百キロメートルの所でおこる地震は、潜り込むプレート内部でおきていると考えられているが、そのような地震を引き起こす力は、プレートの潜り込む運動そのものに起源があるようである。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

発震機構とは本来、地震の発生機構のことを意味しているはずであるが、今日では地震をおこした断層(震源断層)の形態を表すことばとして、より狭い意味に用いられる。ここでいう断層の形態とは、断層の走向、地表面に対する断層面の傾きや岩盤の食い違う方向などを意味する。断層の走向とは、断層面またはその延長と地表面との交線の向いている方向のことである。この狭い意味での発震機構は、P波の初動の振動方向の分布などを調べることにより推定できる。1969年(昭和44)の岐阜県中部地震の際、気象庁の観測網で観測されたP波初動の振動方向の分布を-1に示す。これは震源がきわめて浅い地震の場合の典型的な例である。引き(初動の振動方向が震源のほうを向いている)と押し(その反対方向を向いている)の領域が2本の節線A―B、およびC―Dで分けられているのがはっきりわかる。断層理論によれば、この二つの節線のどちらか一方が震源断層の走向と一致する。しかし、初動分布だけからでは、そのどちらが震源断層の走向なのかを選ぶことはできない。その決定には、余震分布(-2)がよく用いられる。余震は普通、本震で動いた断層面上で発生すると考えられているからである。岐阜県中部地震の場合の気象庁で決められた余震の震央分布をみると、細長く狭い地域に集中的に発生しており、その方向は初動分布の節線方向A―B(東海地方から能登半島に向かう線)にほぼ一致していることがわかる。したがって震源断層の走向はA―Bの方向であるということがわかる。

断層の形態は、岩盤の食い違う方向の相違により縦ずれ型と横ずれ型に分けられる。縦ずれ断層はさらに正断層と逆断層に分けられる。正断層の場合は、断層の上盤側が下方にすべり、逆断層の場合は下盤側が下方にすべる。横ずれ断層は左ずれ断層と右ずれ断層に分けられる。左ずれ断層とは向こう側の岩盤が手前の岩盤に対して左のほうへ動くものである。右ずれ断層はその逆である。一般の震源断層は縦ずれ成分と横ずれ成分の両方をもっているが、その大きなほうの成分をとってその断層の形態を表すことが多い。断層が縦ずれ型か横ずれ型かは、断層理論に基づきP波初動分布を調べることにより推定できる。岐阜県中部地震は左横ずれ断層の例である。

断層の形態には地域性があるということが知られている。たとえば太平洋岸地域の海溝沿いにおこる浅い大地震の場合、低角で内陸のほうに傾く逆断層により生じる。これらの地震は、日本付近でマントル内に沈み込んでいる海洋性プレート(太平洋プレートとフィリピン海プレート)と、それに衝突している大陸性プレートである北アメリカ(オホーツク)プレートとユーラシアプレートの境界でおきていると考えられている。

震源が浅く、規模の大きな地震の場合、地震をおこした断層の一部が地表に現れることがあるが、これを地表地震断層とよぶ(混乱を与えることばだが、これを地震断層とよぶこともある)。日本では濃尾(のうび)地震(1891=明治24)の際の根尾谷(ねおだに)断層、北丹後(きたたんご)地震(1927=昭和2)の際の郷村(ごうむら)断層、北伊豆地震(1930=昭和5)の際の丹那(たんな)断層、鳥取地震(1943=昭和18)の際の鹿野(しかの)断層、兵庫県南部地震(1995=平成7)の際の野島断層などが有名である。地震の際地表に現れた断層は、多くの場合、活断層とよばれる既存の断層に沿って生じる。活断層とは、最近の地質時代(第四紀または第四紀後期をさすことが多い)に繰り返し活動を行った形跡が認められ今後も活動しそうな断層のことである。したがって、震源の浅い地震の多くは活断層の運動によって生じると考えることができる。活断層の動き方には大別すると二つのタイプがある。第一のタイプは、断層の両側の岩盤がずるずると非常にゆっくりした食い違いをおこし、地震波をほとんど発生しないようなものである。これを「クリープ性断層運動」とよぶことがあり、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンアンドレアス断層のある部分はこのような動きをすることが知られている。第二のタイプは、普段は静止しているが、あるとき急激に岩盤の食い違いが生じ、強い地震波を発生するようなものである。これはごく普通の意味の地震を発生する断層運動である。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

震源の位置や震源で破壊が開始した時刻(震源時という)の正確な決定は地震学においてはきわめて重要な問題であり、地震学の種々の研究の基礎となっている。また、地震発生直後の震源位置の迅速な決定は、それが大まかなものであっても防災上重要である。たとえば、発生した地震の震源が海底下の浅い場所にあり、しかも規模が大きいものなら、津波発生のおそれが十分にある。そのような場合、震源の位置や地震の規模を迅速に求めることができれば、有効な津波警報・注意報を速やかに発表することができる。

迅速に震源位置を決定しようとする場合、もっとも簡単な方法は、大森公式とよばれるものを使う方法である。これは、明治から大正にかけて活躍した地震学者大森房吉(ふさきち)が発見したものである。地震波を観測していると、最初にP波が、次にS波が到着するのに気づくが、両者の到達時間の差をS―P時間(初期微動継続時間ともいう)という。大森公式とは、S―P時間を秒単位で測り、それに7~8を掛けると震源までの距離(キロメートル単位)が求められるというものである。したがって、3か所以上の観測点でS―P時間を観測していれば、震源のだいたいの位置は求められる。しかし大森公式の係数7~8は、どこでおきた地震にも適用できるというものではない。場所により、これは3とか10 になることもある。この係数は、実は、地震波が通ってきた場所の構造に関係した量であるということが現在ではわかっている。したがって当然、震源の位置や観測点の位置により変化しうる量なのである。

より正確でかつ客観的に震源位置や震源時を決定するには、まず、できるだけ多くの観測点でP波やS波の到着時刻を観測記録から読み取る。次に震源の位置や震源時をある値に仮定して理論的な計算を行い、各観測点でのP波やS波の到着時刻を求める。震源位置や震源時をどのように仮定したら、できるだけ多くの観測点で、しかももっともよく理論値が観測値と適合するかをコンピュータを用いて探し求める。適合度のもっともよい仮定値を真の値と考えるわけである。

前にも述べたが、このようにして求められる震源は、地震に伴う破壊が開始した点にすぎないということに注意しなければならない。地震に伴いエネルギーが解放されたのは震源域全体にわたってであり、地震の発生した場所を考える場合、震源という一点よりむしろ震源域全体を考えるべきである。震源域は震源となる断層の生じた場所と一致する。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震を分類するときには、地震そのものの大きさをなんらかの尺度を用いて定量的に表す必要がある。震源域から地震波として放射されたエネルギーの総量は、その尺度として用いるのにたいへん適切な量であろう。われわれが地震を認識するのは地震波により引き起こされた地震動を通してであるから、この考え方はわれわれの生活実感にもかなっている。しかし、現実にはエネルギーそのものを測るのはたいへんむずかしい。そこで、エネルギーに関係した量ではあるが、もっと測定しやすいものを地震の大きさの尺度として用いることが多い。

地震の大きさを定量的に考えようとするときにはマグニチュードmagnitudeという量が用いられる。後述するように、マグニチュードは地震波として放射されたエネルギーに比例することがわかっている。マグニチュードは日本語では規模ともいう。マグニチュードにはいくつかの異なる定義があるが、通常使われているマグニチュードは、ある一定の震源距離に置かれている、標準的な地震計に記録された地動の最大振幅に比例する量、として定義されている。なお震源距離とは、観測点と震源の間の直線距離のことである。実際には標準的な地震計が一定の決められた震源距離の所に置かれていることはめったにない。しかし、震源距離とともに地動の最大振幅がどのように減少していくかということは経験的なデータに基づいてわかっているので、地震計がどのような場所に置かれていてもマグニチュードは算出されるわけである。各観測点で算出されたマグニチュードを平均したものをその地震のマグニチュードとする。マグニチュードは基本的にはこのようにして求められるわけであるが、用いられる地震波の違いにより異なるマグニチュードが定義される。よく使われるものに周期20秒前後の表面波を用いる表面波マグニチュード(MS)や周期1秒前後のP波を用いる実体波マグニチュード(mB)などがある。気象庁で決められているマグニチュード(MJ)は表面波を用いているわけではないが、浅い地震については表面波マグニチュードに近いとされている。なお、地震の大きさが大きくなるにつれて、周期の長い地震波がより強く放射されるため、大きな地震ほどより長い周期の地震波に着目してマグニチュードを決める必要がある。地震モーメントという量は、断層の広がりよりはるかに長い波長でみた場合の地震の大きさを表す量であるため、大地震の大きさを表現するのに適切な量である。そこで、その対数に比例するものとしてモーメントマグニチュード(MW)が定義され、大地震の大きさを表すために広く使われている。以下では、Mで表すマグニチュードは、断らない限り気象庁マグニチュードをさすものとする。

マグニチュードはあまり精度のよい物理量とはいえないが、地震現象の解釈・比較や防災を考える際にたいへん重要な役割を果たす。たとえば、マグニチュードはほかのいくつかの量と密接な関係があることがわかっている。地震波エネルギー(ES、単位ジュールJ)と表面波マグニチュード MSの間には

log10ES=4.8+1.5MS (1)

の関係があることが知られている。ここから、マグニチュードが2増えると、地震波エネルギーは1000倍になることがわかる。また、ある一定地域における一定期間内の地震の発生頻度とマグニチュードMの間には

log10N=a-bM (2)

で表される関係がある。この式は発見した二人の名前をとってグーテンベルク‐リヒターの式とよばれる。NはマグニチュードがM以上である地震の総数である。aはその地域において、その期間に発生する地震の頻度を表す量である。係数bは多くの場合0.7~1.0程度であるが、地域により異なる値をとるということが知られている。この式からわかることは規模の小さい地震ほど発生頻度は大きくなるということである。

マグニチュードは地震そのものの大きさを表すのに対し、震度は各地点での地震動の強さを表す。したがって、同一地震でも震度は土地土地で異なるものである。気象庁では、かつて震度は人体感覚の程度、家具の揺れ方や被害の程度などから推定していたが、1996年(平成8)からは計測震度計により自動的に揺れの強さを計測している。計測震度は、地震動の加速度の大きさ、周期や震動の継続時間から決められる。計測震度の大きさにより震度の尺度が決められており、震度0から震度7までの10階級からなる。これを震度階級という(、)。

一つの地震について各地の震度を地図上に記入し等震度の所を結ぶ線を引くと、一般にそれは震央を囲む同心円のようになり、震央に近いほど震度は大きくなる。しかし、震央から比較的遠いにもかかわらず広い範囲で異常に大きな震度が観測されることがある。この地域を異常震域という。異常震域の発生は地下の構造の大規模な不均質性つまり海洋性プレートの潜り込みと関係がある。上に述べた震度は、地表付近の比較的周期の短い揺れを対象とした指標であるため、近年増えてきた高層ビルの高層階のゆっくりとした揺れを表すのには適切とはいえない。そのため、気象庁では、おおむね14、15階建て以上の高層ビルの揺れの大きさの目安とするため、2013年(平成25)に「長周期地震動階級」を導入し、「長周期地震動に関する観測情報(試行)」として運用を始めた。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震は一定の場所でしかも一定の期間内に群をなして発生する傾向がある。その群のなかで地震活動の時間的推移をみていると、飛び抜けて規模の大きな地震があることが多い。これを本震または主震とよぶ。本震の前におこったものを前震、あとにおこったものを余震という。飛び抜けて規模の大きなものがその群のなかにないとき、この一群の地震を群発地震とよぶ。

明確な前震を伴った地震の観測例は少ないため、前震の性質については未解明な点が多い。現在の地震学の知識では、地震活動が終息に向かって初めて、それまでに発生した地震が前震なのか本震なのかということの判断が可能となる。前震がはっきりと観測された数少ない例として、2011年東北地方太平洋沖地震や2016年熊本地震をあげることができるが、前者では本震の約51時間前、後者では本震の約28時間前に最大規模の前震が起きている。

前震とは対照的に、すべての浅い大地震は余震を伴う。余震は観測例が多いだけに、前震に比べてその統計的性質は比較的よくわかっている。浅い大地震が発生すると、その直後から本震の震源付近に多数の余震が発生する。余震の発生する領域を余震域という。本震のマグニチュードが大きいほど余震数、余震活動の継続時間や余震域は大きくなる傾向にある。余震域の面積S(単位、平方キロメートル)は、本震のマグニチュードMと次のような関係にあることが知られている。

log10S=1.02M-4.0 (3)

精度のよい観測によれば、余震の震源は、ほかの方法で推定された震源断層と思われる場所にきれいに平面状に分布することが多い。したがって余震域は震源断層のある場所とほぼ一致していると考えられている。余震の発生数は普通、日がたつにつれてかなり規則的に減っていく。本震発生後t日たったとき、ある一定の決められた時間内に発生するある大きさ以上の余震数n(t)は

n(t)=A/(t+c)p (4)

という式でよく表される。この式は、大森房吉が発見した当初の式を改良(宇津徳治(1928―2004)による改良)したという意味で、改良大森公式とよばれている。A、c、pは正の定数である。pは余震数の減り方に関係するパラメーターで、普通1.0~1.5くらいの値をとる。cは大きくても1日、普通は0.1日程度以下の量である。Aはどれくらいの大きさ以上の余震を数えるかによる。

浅い大地震の後には、普通の地震計では検知できないようなゆっくりとしたすべりが震源域の外に向かって広がっていくことも知られている。これは、余効すべり(アフタースリップ)とよばれている。

群発地震はある特定の地域でおこりやすい。とくに火山地域、地熱地帯や海嶺(かいれい)で多く発生する。そのため、水などの流体が群発地震の発生に関与している可能性が指摘されている。たとえば、1965年8月から1967年ころにかけて起きた長野県の松代(まつしろ)群発地震では、活動期間中107m3にも及ぶ湧水(ゆうすい)があったと考えられており、水が地震発生に関係した可能性が示唆される。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震は震源の深さにより普通、次のように分類される。60~70キロメートルより浅い所でおこるものを浅発地震、それよりも深く300キロメートル以浅のものをやや深発地震、300キロメートルより深い所でおこるものを深発地震とよぶ。ただし 700キロメートルより深い所でおこる地震は知られていない。この3種類の地震のなかでは、浅発地震の活動度が圧倒的に高い。なお、いくつかの沈み込み帯では、これまでに述べた通常の地震がおきる場所のすぐ上やすぐ下のあたりで、通常の地震と性格が大きく異なる、地震波をほとんど発生しないゆっくり地震(スロー地震ともよばれる)といわれる破壊現象がおきていることがわかってきた。

地震は世界中のどこにでも均等に発生しているわけではない。地震活動が盛んな所は大まかにいって次の三つの地域に分けられる。第一は太平洋の周りの活動帯、第二は東南アジアからインド北部、中近東を経て地中海へと続く活動帯である。前者は環太平洋地震帯、後者は地中海ヒマラヤ地震帯と以前からよばれていたものである。第三は海嶺(かいれい)に沿う活動帯である。アイスランドを横切り大西洋の真ん中を南下し東西に分岐する活動帯、南米大陸の太平洋側に弓状に張り出した活動帯、オーストラリアの南方を通りインド洋の南方を経て紅海へ伸びる活動帯、それからマダガスカル島沖で分岐して大西洋へ伸びる活動帯は、いずれも海嶺に沿う地震活動帯である。海嶺に沿う地震帯がはっきりわかるようになったのは、第一、第二の地震帯に比べるとずっとあとの1960年代になってからである。海嶺に沿う地震の震源は非常に浅いのが特徴的で、深発地震は第一、第二の地震帯でしかおきない()。

プレートテクトニクスにおいては、すべての大規模な地学的運動は地球表面を覆っているいくつかのプレートの相互作用により生じると考える。プレートとは地殻を含めたマントル最上部(この部分はリソスフェアともよばれる)をさし、アセノスフェアとよばれる比較的柔らかな層の上にのって剛体的に運動していると考えられている。プレートは、マントル物質が海嶺部でわき上がり冷却することによって生じる。新しく生まれたプレートは海嶺から左右に広がっていく。海嶺付近の地震は、マントル物質のわき上がりや、新しく生まれたプレートが広がっていくことに伴って生じると解釈される。海嶺で生まれたプレートは密度の小さいほかのプレートに衝突すると、そのプレートの下に沈み込みをおこす。環太平洋地震帯や地中海ヒマラヤ地震帯でおこる地震は、プレートの沈み込みや衝突により生じていると考えられている。環太平洋地震帯に沿った地域でやや深発地震や深発地震の震源分布を調べてみると、一つの特徴的な事実に気がつく。すなわち、海側から陸側に向かって斜めに沈み込む面に沿って地震がおきている。これを深発地震面という。深発地震面に沿って同じ深さの周囲の部分よりも固い層があることが、地震学的観測からわかっている。この傾斜層は大陸性プレートの下に沈み込んでいる海洋性プレートそのものである。海洋性プレートが大陸性プレートの下に沈み込んだ部分はスラブとよばれる。日本の近くでは、日本海溝、伊豆・小笠原(おがさわら)海溝付近で太平洋プレートが、日本列島の東北部をその上にのせている北アメリカプレートの下に沈み込んでいる。南海トラフや南西諸島海溝では、フィリピン海プレートが沈み込んでいる。ただし、フィリピン海プレートの沈み込みは、太平洋プレートほど深くない。太平洋プレートやフィリピン海プレートに押されて北アメリカプレートやユーラシアプレートは地下深部に引きずり込まれようとするが、ひずみがある限界を超えるとプレート間に大規模なずれが生じ、大きな地震(プレート間地震)が発生する。そのとき北アメリカプレートとユーラシアプレートは引きずり込まれる前の形に戻る。日本付近の歴史上の大地震のほとんどは海溝やトラフに沿っておきているが、その発生機構はこのようなものと思われる()。

細かく地震活動を調べてみると、周りのほかの地域に比べて地震活動度が異常に低い地域がみいだされることがある。これを地震活動の空白域という。

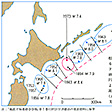

海溝沿いにおこるマグニチュードが8程度かそれ以上の巨大地震は、ある適当な長い期間をとって考えると、その震源域がお互いにほとんど重ならず、巨大地震のおきていない場所(巨大地震の空白域という)を埋め尽くすようにして発生していく傾向がある。このような考えから、きたるべき大地震の発生する場所を予測する試みがなされ、実際そのような場所で大地震が発生した例がいくつかある。1973年(昭和48)6月17日の根室半島沖地震(マグニチュード7.4)はその一例である()。東海沖から駿河(するが)湾内にかけての場所も巨大地震の空白域とみなされる所である。

大きな地震の発生前にその震源域内での小さな地震の活動が異常に低下することがある。前に述べた巨大地震の空白域とこのような小地震活動の空白域とをはっきり区別するため、前者を第1種地震空白域、後者を第2種地震空白域とよぶことがある。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震予知は地震学に課せられた大きな課題の一つである。しかし、地震の大きさ、地震の発生する場所、地震の発生する時期という三つの要素すべてを精度よく地震発生前に決定論的に示すという意味での地震予知は、少なくとも現時点では甚だ困難だといわざるをえない。このような状況のなか、国内の主要な活断層で発生する地震や海溝型地震を対象に、数十年以上の一定期間内に発生しうる地震の規模や地震が発生する確率を予測する努力が、地震調査研究推進本部において行われている。このような長期予測(長期評価ともよばれる)は、地震発生直前の対応には使えないが、長期的な防災計画の立案には有用であろう。なお、長期予測には、地震を記載した古文書の解読、活断層の野外調査、津波堆積物(たいせきぶつ)調査、過去の地震記録や巨大地震の空白域の調査などが有用である。しかし、大きな地震ほどその発生頻度が少ないだけに、大地震についての長期予測の精度向上や予測結果の検証は容易ではない。たとえば、マグニチュードが9以上の地震は、計器による地震観測が始まって、国内では、ただ一度経験しただけである(2011年東北地方太平洋沖地震)。

上に述べた三要素を決定論的に示すという意味での地震予知の困難さは次の点にある。第一には、異常の検出のためには日本全国を海域も含めきわめて稠密(ちゅうみつ)な観測網で覆い、常時監視を行う必要があるが、これは実際上不可能である。第二には、異常と思われる現象がすべて地震の発生に結び付くわけではなく、これまでの経験によると地震により前兆現象の生じ方が大きく異なるようである。これは地震の発生の仕方はたいへん複雑で、しかも各種前兆現象を統一的に説明するモデルが現在ないということにも関係している。第二の点を克服するためには、多種類の異なる観測を実施するとともに地震発生過程そのものの理解を深める必要がある。しかし、地震発生過程についての理解はいまだ不十分といわざるをえない。最近では個々の地震が、「どのようにおきたか」ということについては、詳細なデータ解析により比較的よくわかるようになってきたが、「なぜそのようにおきたか」ということについての理解はいまだ道なかばである。さらに、複雑な地震破壊現象全体にわたっての統一的理解については、さらに前途遼遠(りょうえん)である。

日本では、1968年(昭和43)5月16日の十勝沖(とかちおき)地震(M7.9)をきっかけにして、地震予知の実用化を目ざして地震予知連絡会(以下、予知連と略称する)が設けられた。予知連の役割は地震予知の情報交換とその総合判断であり、観測により異常があると判断された場合には、地震予知に向けて、観測の強化や集中が行われた。

1995年(平成7)1月の兵庫県南部地震(M7.3)により阪神・淡路地域は大きな震災を被り、これをきっかけとして、行政施策に直結すべき地震調査研究の責任体制を明らかにし、これを政府として一元的に推進するため、地震防災対策特別措置法に基づき、政府の機関として地震調査研究推進本部が設置された。同本部は、本部長を文部科学大臣とし、地震防災対策の強化、とくに地震被害を軽減するための調査研究の推進などを基本的目的とし、地震に関する総合的な施策の立案、地震活動に関する総合的評価やそれに基づく広報などに取り組んでいる。予知連は、地震調査研究推進本部の発足に伴い、地震予知に関する観測研究を実施している機関や大学が情報を交換し、これらの情報に基づいて学術的判断を行うという性格をより強く反映した組織となった。

四国沖から東海沖の南海トラフに沿って、マグニチュードが8くらいの巨大地震が 100年くらいの周期で比較的規則的におきている。最近500年以内におきたおもなものには、慶長(けいちょう)の地震(1605=慶長9、M7.9)、宝永(ほうえい)の地震(1707=宝永4、M8.6)、安政(あんせい)の地震(1854=安政1、M8.4)、昭和の東南海地震(1944=昭和19、M7.9)、および南海地震(1946=昭和21、M8.0)がある()。南海、東南海および東海地域の地震は、連動して発生することもあり、そのような場合は、日本社会に甚大な被害を与える可能性がある。なお、ここでいう南海、東南海および東海とは、それぞれ、四国沖から紀伊半島沖の南海トラフ、紀伊半島沖以東の南海トラフおよび駿河トラフ沿いをさす。慶長と宝永の地震の際には、東海から南海にかけてほぼ同時に地震が発生したと考えられており、安政の地震の際には東海・東南海地域の地震の発生後約32時間して、南海地域の地震が発生した。遠くない将来におきうるこれらの地震発生の予測やこの地域での地震の発生過程の理解のために、多種多様な観測が実施されている。なお、東海地域でおきると想定されている大地震については、その予知のための体制が整備されており、前兆の把握のために気象庁では常時監視を行っている。とくに、前兆すべり(プレスリップともいう)の検知が、予知の鍵と考えられている。この地域で異常と思われる現象がとらえられた場合には、それが大規模な地震に結び付く前兆現象と関連するかどうかを緊急に判断するため、気象庁に設置された地震防災対策強化地域判定会を開催し、データの検討を行うことにしている。

[山下輝夫 2017年6月20日]

大地震は昔から繰り返し発生し、そのたびに大きな災害をもたらしてきた。そしていまだ同じ種類の災害が繰り返されているが、同時に社会構造の変化とともに新しい形の災害も加わってきている。過去に発生した大地震の性質や被害のようすを知っていれば、われわれひとりひとりが地震対策をたてるうえでの参考になろう。以下に、日本付近の地震を中心とし、過去の社会的影響の大きかった大地震の性質や被害のようすを簡単に述べる。20世紀に入ってからは、大地震が発生するたびに詳細な自然科学的調査がなされ、地震学の進歩に大きな寄与をしたことも事実であり、各地震の地震学の進歩に果たした役割も簡単に述べる。1923年(大正12)以降に日本で起きた地震については、Mは気象庁マグニチュードを表す。また、それ以前の古い地震の震央や規模は震度分布から推定したものを用いる。

(1)元禄地震(げんろくじしん) 1703年12月31日(元禄16年11月23日)。震央北緯34.7度、東経139.8度。M7.9~8.2。1923年の関東地震とほぼ同じ所でおきたと考えられ、被害分布などが似ている。小田原(おだわら)方面の震害が甚大であった。しかし震源域は関東地震のものより広かったようである。伊豆や房総に大きな津波被害があった。

(2)宝永地震(ほうえいじしん) 1707年10月28日(宝永4年10月4日)。震央北緯33.2度、東経135.9度。M8.6。日本史上最大の地震の一つといえる。非常に広い範囲で被害を受けた。家屋倒壊地域は現在の静岡県から東海道、伊勢湾(いせわん)地域、紀伊半島、中国、そして一部は九州にも及ぶ。津波は伊豆半島から九州に至る太平洋沿岸や大阪湾などを襲い、高知県の被害が甚大であった。この年の12月26日(宝永4年11月23日)に富士山が大爆発をおこし、宝永火口ができた。南海トラフに沿って生じた断層運動による地震と思われる。

(3)八重山地震・津波(やえやまじしんつなみ) 1771年4月24日(明和8年3月10日)。震央北緯24.0度、東経124.3度。M7.4。地震動による被害はなかったようである。震源は石垣島の南南東約30キロメートルの海底下にあった。津波被害は石垣島で最大で、島内の最大波高は一説によれば85メートルにも達したという。この津波により、当時の八重山列島の総人口約2万9000人の4割余りが死亡したといわれている。

(4)善光寺地震 1847年5月8日(弘化4年3月24日)。震央北緯36.7度、東経138.2度。M7.4。長野盆地を襲った地震。善光寺は御開帳(ごかいちょう)の年にあたり全国からの参詣(さんけい)人でにぎわっていた。地震後、善光寺の町には火災も発生した。地震により多くの地すべりが生じ、虚空蔵(こくぞう)山で発生した地すべりは犀川(さいがわ)をせき止め、湖をつくり、いくつかの村を水没させた。地震後20日ほどして川をせき止めていた堤が崩れ、長野盆地に大洪水を引き起こした。

(5)濃尾地震(のうびじしん) 1891年(明治24)10月28日。震央北緯35.6度、東経136.6度。M8.0。日本の内陸でおきた地震では最大のもの。震災地全体で死者は7000余人、全壊家屋は14万余戸、名古屋付近にあった西洋式の新しいれんが造りの建物の多くが大きな被害を受け注目を浴びた。なかには一瞬のうちに崩壊したものもあった。地震の際、延長約80キロメートルにも及ぶ根尾谷断層帯が地表に現れた。この地震をきっかけとして震災予防の研究は大きく進展した。

(6)サンフランシスコ地震 1906年4月18日。震央北緯37.7度、西経122.5度。M8.3、MS7.8。サンフランシスコ市で大火災が発生した。サンアンドレアス断層に沿って両側の岩盤が食い違い、大きい所で6メートルにも上る横ずれが地表で観測された。この地震による三角点の移動を説明する地震のモデルとして弾性反発説が考えられた。

(7)関東地震 1923年9月1日。震央北緯35.3度、東経139.1度。M7.9。この地震は首都圏を襲い、死者・行方不明者10万5000人余、全壊家屋は11万戸弱という大災害となった。地震後各地で一斉に発生した火災は被害を増大させ、当時の東京市では総戸数の70%強が焼失したといわれる。この地震に伴う震災は、関東大震災とよばれる。この地震をきっかけとして地震研究所が生まれた。

(8)新潟地震 1964年(昭和39)6月16日。震央北緯38.4度、東経139.2度。M7.5。死者26人、全壊家屋1960戸。ほぼ半月も燃え続けた石油タンク火災など都市型災害が注目を集めた。また砂地盤で液状化現象がおき、各地でおきた地盤災害は、埋立地などの砂地盤上の市街建設に問題を投げかけた。

(9)海城地震 1975年2月4日。震央北緯40.7度、東経122.8度。M7.3、MS7.2。死者1300余人。中華人民共和国遼寧(りょうねい)省海城付近でおきた地震。前震の発生が直前予知の成功につながった。しかし、すべての大地震が前震を伴うわけではなく、前震を用いた予知手法が普遍的に使えるとは限らない。

(10)宮城県沖地震 1978年6月12日。震央北緯38.2度、東経142.2度。M7.4、MW7.6。死者28人、全壊家屋1183戸。死亡原因の過半数がブロック塀、石塀や門柱の倒壊による犠牲であり、これらの構造物の耐震性の問題が注目された。また、沖積層の軟弱地盤上や丘陵地に人工造成された地盤上の建築物の被害が多かった。

(11)日本海中部地震 1983年5月26日。震央北緯40.4度、東経139.1度。M7.7、MW7.7。死者104人、全壊家屋934戸。震源域が陸地に非常に近く、地震発生後まもなく津波が青森県、秋田県沿岸を襲った。津波の脅威を再認識させた地震であった。死者のほとんどが津波による犠牲者である。

(12)メキシコ地震 1985年9月19日。震央北緯18.2度、西経102.5度。MS8.1、MW8.0。震央距離にして約400キロメートルも離れたメキシコ市に被害が集中し、高層建物の倒壊により多くの死傷者が出た。メキシコ市が軟弱地盤上にあることや、建物の耐震設計強度の基準が低かったことなどが、このような大被害のおもな原因と考えられる。

(13)兵庫県南部地震 1995年(平成7)1月17日。震央北緯34.6度、東経135.0度。M7.3、MW6.9。死者6434人、行方不明者3人、全半壊家屋24万戸以上。これまで安全だといわれていた日本のビルや高速道路が倒壊し注目を集めた。また、発生が早朝であったこともあり、家屋の倒壊や火災により多くの死者が出た。この地震に伴う震災は、阪神・淡路大震災とよばれる。この震災をきっかけとして、地震防災対策特別措置法が制定され、地震調査研究推進本部が設置された。

(14)新潟県中越地震 2004年(平成16)10月23日。震央北緯37.3度、東経138.9度。M6.8、MW6.6。死者68人。全壊家屋3175戸。地震発生前のたび重なる台風などによる降雨のため、地盤がゆるんでいたことが災いして、大規模な土砂崩れ、地すべり、道路の損壊が各地でみられた。また、土砂崩れによる河道閉塞(へいそく)箇所が多数形成され、そこでは、せき止められた川がダム湖状となり、被害を大きくした。

(15)スマトラ島沖地震・津波 2004年12月26日。震央北緯3.3度、東経96.0度。インドネシアのスマトラ島西方沖の震源、および北方のニコバル諸島―アンダマン諸島に沿って約1200キロメートルに及ぶ震源域をもつ海溝型巨大地震と考えられる。M9.1、MW9.0。各国における死者・行方不明者はインドネシア(約17万)、スリランカ(約4万)、インド(約2万)、タイ(約1万)、ソマリア(約300)、マレーシア(約100)、モルジブ(約100)、日本人の犠牲者は40人。この地震とこれに伴い発生した大津波が、広くインド洋上と周辺の国々に甚大な被害をもたらした。

(16)パキスタン大地震 2005年10月8日。震央北緯34.5度、東経73.6度。震源の深さ約10キロメートル。M7.7、MW7.6。死者約8万人。家を失った被災者は250~330万人ともいわれる。パキスタン北部のカシミール地方を中心に、インド北部、アフガニスタンなどを含む広い地域で発生、甚大な被害をもたらした。被災地の多くが交通の便の悪い山岳地帯にあり、被災後の救援活動の遅れや二次災害などが問題となる。

(17)東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日。震央北緯38.1度、東経142.9度。M9.0、MW9.1。死者1万9689人、行方不明者2563人、全半壊家屋40万4934戸(2019年3月1日時点。消防庁資料)。計器による地震観測が始まって以来、国内で初めてマグニチュード9を記録した地震。地震により大規模な津波が発生し、東北から関東にかけ東日本一帯に甚大な被害をもたらした。また、地震・津波に伴い福島第一原子力発電所事故が発生し、原子力政策や原子力発電所のあり方が問われることとなった。この地震に伴う震災は、東日本大震災とよばれる。

(18)熊本地震 2016年4月16日。震央北緯32.8度、東経130.8度。震源の深さ約12キロメートル。M7.3、MW7.0。地震による直接の死者50人、震災関連死者223人、全半壊家屋4万3386戸(2019年4月12日時点。消防庁資料)。4月14日には本震の震央近くで比較的大規模な前震(M6.5)があった。震源断層近傍の熊本県益城(ましき)町では、この前震および本震の際、2度にわたって震度7の強い揺れにおそわれた。九州を北東―南西方向に横断するように広域にわたって余震活動が起きた。

(19)北海道胆振東部地震(いぶりとうぶじしん) 2018年9月6日。震央北緯42.7度、東経142.0度。震源の深さ約37キロメートル。M6.7、MW6.6。死者43人、全半壊家屋2129戸(2019年4月1日時点。消防庁資料)。震央付近の厚真(あつま)町では震度7の強い揺れにおそわれた。北海道厚真町を中心として広範囲に斜面崩壊が起き、建物や農地、山林などに大きな被害があった。本震発生とともに、苫東(とまとう)厚真火力発電所をはじめとした道内のすべての電源が緊急停止し、北海道全域で停電が発生した。

[浅田 敏・山下輝夫 2019年9月17日]

地震災害は大まかにいって、地震そのものに起因する一次災害と、それから副次的に生ずる二次災害とに分けられる。一次災害とは、強い地震動による家屋などの地表や地中の構造物の破壊、地盤の崩壊、津波による家屋や舟などの流失、破壊などである。二次災害としては、火災や水道、電気、ガス、通信網の破壊、生活物資流通網の破壊による生活の混乱などがあげられよう。都市化した社会が地震災害を受けると二次災害の比重が大きくなる。現代社会の震災対策の特徴は、一次災害の軽減だけではなく、二次災害の抑止にも大きな対策を講じなければならないところにある。

まず一次災害とその対策について述べよう。地表構造物の地震動に対する強さは、構造物自身の振動に対する強さと、構造物の建っている地盤の性質による。木造家屋を耐震的にするには、屋根を軽くすること、柱と梁(はり)の結合をしっかりすること、筋かいやパネル張りにした壁(耐力壁)を入れることなどが必要である。鉄筋コンクリートや鉄骨造りのビルの耐震構造の理論は大きな進歩を遂げてきたが、設計や施工の不完全さにより被害を生じる例が多い。震源からやってきた地震波は地表付近で増幅させられる。この増幅作用は、一般に、地盤が柔らかいほど、また柔らかい地盤の厚さが厚いほど大きく、地表構造物の被害を大きくすることがある。原子力施設など重要な建物は、地盤調査を詳しく行い、設計や施工にも万全を期さなければならない。

強い地震動により地盤そのものが崩壊することもある。砂地盤は普段はたいへんしっかりした地盤だが、強い地震動を受けると液体のようにふるまうことがある。これを砂地盤の流動化(液状化)という。このようになると、砂地盤上のビルは地中に沈み込んだり傾いたりし、砂や水が各所で地表に噴き出す。対策としては、都市計画の際に地盤調査をよく行い、流動化の危険のある所は地盤改良を行い、ビルは硬い地盤まで深い基礎杭(ぐい)を打ったりする必要がある。地震の際、山崩れが発生し大被害を起こすことも非常に多い。丘陵地に造成された宅地では、裏込めや水抜きがないなどの欠陥擁壁の崩壊により造成地が崩れることが多い。

昔から大地震多発地帯の沿岸地域は大きな津波被害を受けてきた。現在では気象庁が津波警報・注意報を出すことになっており、これに基づき避難などの対策をとることが必要である。ただし震源域が海岸に非常に近い場合、津波警報・注意報が出される前に、地震発生後数分くらいで津波が襲ってくることがある。海岸地域で強い地震動を感じたら津波の来襲を考慮すべきである。しかし、地震動が小さいからといって津波来襲の可能性が低いわけではない。震源域がはるか沖合いにあったり、地震の性質などで地震動はきわめて弱いが、大きな津波が襲ってくることがある。1896年(明治29)の三陸津波では、三陸地方の震度はせいぜい3程度であったが、地震の約30分後に襲ってきた津波により死者2万6000人余にも上る大被害を出した。このような場合は、津波警報・注意報に従って行動する必要がある。

二次災害のなかでもっとも恐ろしいものの一つとして火災がよくあげられる。1923年(大正12)の関東地震の際の大火災はよく知られている。現代都市は多くの発火源を抱えており、大地震時に発生する火災は同時多発的である。道路の混乱、水道、通信網の破壊により、このような火災を現在の消防力で消し止めるのは困難である。地震動を感じたら、ひとりひとりがまず火を消すことがたいせつである。2011年(平成23)東北地方太平洋沖地震の際の、福島第一原子力発電所事故による広範囲のしかも長期にわたる放射能汚染は、これまでの二次災害とは比較にならないきわめて深刻な被害をもたらすとともに、今後の二次災害対策について大きな課題を突きつけることになった。

現代の大都市が大地震に襲われたら、過去の例からは想像もつかないような大惨事となるであろう。石油タンク火災、化学プラントからの有毒ガスの流出やその爆発、道路上の自動車が招く混乱やその燃料への引火、地下街や繁華街でのパニックなど、枚挙にいとまがない。都市の二次災害対策は市民ひとりひとりの努力もたいせつであるが、それ以上に政府、各自治体は都市計画のなかで防災都市づくりを考えていかなければならない。

1978年(昭和53)に、地震発生の直前予知が可能であるとの前提に基づき、「大規模地震対策特別措置法」が施行された。この法律の特徴は次のようなものである。大地震発生のおそれがあり大きな地震災害が予想される地域を「地震防災対策強化地域」に指定する。その地域内の国の機関、地方公共機関、防災上重要な施設の管理者は、地震災害を防ぐための計画をたて防災対策をとる。大地震の発生のおそれがあるとの予知情報が出された場合には、内閣総理大臣は警戒宣言を出す。この宣言が出された場合には、前出の各種組織は、作成された計画どおりに行動し防災措置を強化する。現在、この法律のもと、地震防災対策強化地域に指定されているのは、駿河湾内を含む東海沖にマグニチュード8程度の地震がおきたとき震度が6弱以上になると予想される地域や大津波が予想される地域などである。しかし、この法律の前提となっている直前予知は、少なくとも現時点では容易ではなく、地震予知に頼らない対策も重要である。遠くない将来におきうると考えられている東南海と南海地域の大地震を念頭に、2003年には「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が施行された。「東南海・南海地震防災対策推進地域」として、東南海・南海地震が発生した場合に震度が6弱以上になると予想される地域や大津波が予想される地域などが市町村単位で指定され、地震防災対策が他に優先して実施されることとなった。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

P波やS波などの実体波は震源で発生し、地球内部のさまざまな場所を通って、地震計の置かれてある地表に到着する。多くの観測点に地震計を設置することにより、地震発生後どれだけの時間がたつとどれだけの震央距離の所にこのような地震波が到着するかということがわかる。P波やS波が震源を出て各観測点に到着するまでにかかる時間は、地球内部の構造によって決まる。P波やS波の伝わる速度は物質の弾性的性質によって決まるからである。このことを逆に考えれば、実体波の到着時間を多くの観測点で観測することにより地球内部の構造が推定できるはずである。このような研究の歴史は古く、20世紀初頭から行われている。

震源の浅い地震の場合、レイリー波やラブ波などの表面波が生じることが多い。層をなした媒質を伝わる表面波は、速度が周期(または波長)によって異なるということが知られている。この現象を分散という。分散の仕方、つまり速度が周期によりどのように変化するかということは地下の構造によって決まる。このことを逆に利用して、分散を観測することにより地球内部の構造を推定する研究も行われている。

地中に埋められた爆薬の破裂により発生する地震波を利用して地下の構造を調べる研究も、1920年代ころより行われてきた。このような研究分野を爆破地震学という。また、このようにしておこす地震を人工地震という。人工地震を用いると、震源の位置や震源時が正確にわかる、多数の臨時観測点をまえもって配置できる、地震があまりおこらない場所でも行える、いつでも任意なときに地震をおこさせることができるなど、自然地震を用いる場合に比べていくつかの利点がある。人工地震は地球物理学的研究だけではなく、地殻内のより小規模な構造を調べ、地下の鉱床や、石油や石炭の含まれている層をみいだす目的にも使われている。これらに用いられる方法、技術は地震探査あるいは地震探鉱などとよばれる。地震探査は、ダムや橋などの土木工事の際の基盤調査にも用いられている。

第二次世界大戦後は、海中で人工爆発を起こして海底の構造を調べる研究が盛んになってきた。震源には火薬のほかに圧縮空気の急速な噴出を行うエアガンとよばれるものを用い、海底地震計や水中の圧力変化を記録するハイドロフォンhydrophoneとよばれるもので記録をとる。このような研究により、海洋性プレートの比較的細かな構造や、海溝付近での沈み込みのようすが、しだいに明らかになってきた。

[浅田 敏・山下輝夫 2017年6月20日]

地震は人間の生命、生活を脅かす最大の災害の一つであり、そのため昔から多くの民族が地震の原因を説明しようとしてきた。まず、地震は大地を支えているものが動くからだとする説明が広くみられる。メキシコのマヤ語族ツォツィル語系マヤ人では、大地の4本ないし8本の支柱が揺れ動くと地震がおこるという。地を支える、また地下に住む神的存在、巨人、怪物が動くためとする説明は古代ギリシア、ヨーロッパ、朝鮮、南北アメリカ大陸などでみられる。マヤ人のチャムラ村では聖ミゲルが地を背負っていると信じられ、地震はそれと関連づけられる。地下の動物、とくに、牛、亀、魚類の行動を地震の原因と考えることも非常に多い。牛が地を支え、その牛が身動きすると地震がおこるとする考えは、イスラム圏に広く行き渡っている。亀と魚類は、ブリヤート人、ツングース人、アルタイ・タタール人など東北アジアに多い。クリム・タタール人は、大地は巨大魚の背に乗った水牛の一方の角(つの)に支えられており、水牛が疲れて片方の角から別の角に移すとき地震が発生するという。さらに、地震は神的存在の怒りのため、天意、天の裁き、あるいはより悪いことの前兆とする考えも多い。アラブ人はしばしば地震をアラーの怒りととらえる。紀元1世紀ごろのローマでは地震はキリスト教徒のせいにされた。中国では古くから地震を天意ととらえ、その意味を解読しようとした。大地の大変動は社会の大変革、たとえば王朝の交替などと結び付けて考えられることが多かった。なお、地震の原因を科学的に考察しようとする試みも古くからあり、とくにギリシアではエピクロス、デモクリトス、アナクサゴラス、アリストテレスなど、多くの学者が地震発生のメカニズムに言及している。これらはたいてい水、火、風、土などの諸元素間の関係のなかでとらえようとしている。

[板橋作美]

地震は、大地を支えている(あるいは地中にいる)神霊や動物が動くためにおこると伝えている民族が多い。日本では江戸時代以後、地下にいる大鯰(おおなまず)が暴れると地震がおこるという地震鯰の伝えが広く知られており、茨城県鹿嶋(かしま)市の鹿島神宮にある要石(かなめいし)(一名、御座(みまし)の石)で神が鯰を押さえているために、普段は地震がおこらないともいう。しかし、鯰と要石が結び付いたのは江戸初期のことらしく、それ以前の記録にはみえない。むしろ中世の『鹿島宮社例伝記』などでは、要石は地底の金輪際(こんりんざい)から生えた石なので鹿島には地震がないとし、僧由阿(ゆあ)の『詞林采葉(しりんさいよう)抄』(1365)には、鹿島の神がその石に日本国を藤(ふじ)の根でつないでいるとある。琵琶(びわ)湖の竹生島(ちくぶじま)も、金輪際から生えた島として古来有名で、そのために地震がないとする伝えは『源平盛衰記』や『鹿島宮社例伝記』にみえる。大鯰が竹生島の周りを取り巻いているという話も護国寺本『諸寺縁起集』(1345)にはあり、地震鯰の原拠は竹生島であろう。琵琶湖には特産のビワコオオナマズも生息しており、自然条件があっている。

地震魚の観念は東アジアから東ヨーロッパの諸民族に分布するが、仏教的世界観の影響もある。ビルマ(ミャンマー)のシャン人は、尾を口にくわえた巨魚が須弥山(しゅみせん)をのせているという。須弥山は仏教でいう世界の中心で、要石や竹生島も宗教的には須弥山に相当し、しかも鯰が尾を口にくわえているという伝えもある。両地とも仏教信仰の霊場でもあり、地震鯰の伝承にもそうした宗教家の知識が影響しているらしい。アイヌでは、大地をのせているアメマスが暴れると地震になるといい、水を激しく吸ったり吐いたりすると津波がおこるという。鯰は地震の前兆を予知するという俗信もあり、日本の地震鯰もそれなりに古い歴史があるのであろう。琉球(りゅうきゅう)諸島には、大鰻(うなぎ)が動くと地震がおこるという伝えがあり、石垣島では地中の大蟹(かに)がはさみで挟むので、大鰻が暴れるという。類話はフィリピンのミンダナオ島のマンダヤ人にもあり、古風な伝承であることをうかがわせている。大地を支えている巨人が動くと地震がおこるという伝えも、世界の地震多発地帯に広く分布しており、近くは朝鮮にもある。日本では八丈島にあり、達磨(だるま)さんが頭の上に島をのせているが、疲れると、物をのせるために頭の上に置く藁(わら)製の輪をずらすため、地震がおこるといわれている。

[小島瓔 ]

]

『浅田敏著『地震』(1973・東京大学出版会)』▽『宇佐美龍夫他著『東京大学公開講座 地震』(1976・東京大学出版会)』▽『羽鳥徳太郎著『歴史津波』(1977・海洋出版)』▽『浅田敏編著『地震予知の方法』(1978・東京大学出版会)』▽『宇佐美龍夫著『大地震』(1978・そしえて)』▽『金森博雄編『岩波講座 地球科学8 地震の物理』(1978・岩波書店)』▽『力武常次著『地震予報・警報論』(1980・学会出版センター)』▽『杉山隆二著『地震 地震学者と地質学者との対話』(1980・東海大学出版会)』▽『ゴードン・B・オークショット著、中村一明訳『地震と火山 大自然の猛威』(1980・サイエンス社)』▽『大屋竹之著『地震と耐震設計』(1980・槙書店)』▽『高橋博著『地震百科』(1980・白亜書房)』▽『萩原尊禮監修『地震の事典』(1983・三省堂)』▽『笠原慶一著『地震の力学』(1983・鹿島出版会)』▽『島崎邦彦・松田時彦著『地震と断層』(1994・東京大学出版会)』▽『ブルース・A・ボルト著、松田時彦・渡辺トキエ訳『地震』(1995・古今書院)』▽『パリティ編集委員会編『地震の科学』(1996・丸善)』▽『池谷元伺著『地震の前、なぜ動物は騒ぐのか 電磁気地震学の誕生』(1998・NHKブックス)』▽『茅野一郎著『環境と人間 地震をしらべる』(1999・小峰書店)』▽『饒村曜著『地震のことがわかる本』(2000・新星出版社)』▽『宇津徳治著『地震学』第3版(2001・共立出版)』▽『長尾年恭著『地震予知研究の新展開』(2001・近未来社)』▽『寒川旭著『地震――なまずの活動史』(2001・大巧社)』▽『茂木清夫著『地震のはなし』(2001・朝倉書店)』▽『望月利男・中林一樹編『大都市と直下の地震――阪神・淡路大震災の教訓と東京の直下の地震』(2001・東京都立大学出版会)』▽『菊地正幸編『地殻ダイナミクスと地震発生』(2002・朝倉書店)』▽『名古屋大学災害対策室編著『東海地震がわかる本』(2003・東京新聞出版局)』▽『神沼克伊・平田光司著・監修、溝上恵・島村英紀他著『地震予知と社会』(2003・古今書院)』▽『藤井敏嗣・纐纈一起編『地震・津波と火山の事典』(2008・丸善)』▽『金森博雄著『巨大地震の科学と防災』(2013・朝日選書)』▽『金子史朗著『活断層と地震』(中公文庫)』▽『山下輝夫編著『大地の躍動を見る――新しい地震・火山像』(岩波ジュニア新書)』

弾性反発説〔図A〕

発震機構の推定〔図B〕

浅い地震の震央分布とプレート境界〔図C…

東北日本付近の地震発生機構〔図D〕

巨大地震の空白域〔図E〕

東海~南海での大地震の繰り返し〔図F〕

気象庁震度階級関連解説表〔表1〕

気象庁震度階級関連解説表〔表2〕

関東大震災の被害(1)

関東大震災の被害(2)

関東大震災の被害(3)

関東大震災の被害(4)

地震は地球を構成している岩石の一部分に急激な運動が起こり,それに伴って地震波が発生する現象である。地震波は地球の内部あるいは表面を伝わる弾性波動で,P波(縦波),S波(横波),および表面波があり,上記の順で伝わる速度が大きい。地震波が到着した地点では地面が揺れる。この揺れのことを地震動というが,一般には地震動のことも地震と呼んでいる。

地震には,数百kmの範囲にわたって強い地震動をもたらし,大災害を生じるような巨大地震から,地震動は人体に感じられず,高感度の地震計だけが記録するような微小地震まで,大小さまざまなものがある。地震の大きさ(規模)はマグニチュードによって表示される。一方,ある地点における地震動の強さは震度によって表示される。マグニチュードも震度もその定め方には種々の方式がある。日本では気象庁の方式によって定められた数値が発表されるが,外国では別の方式によっている。マグニチュードはふつうMと略記するが,本項目におけるMの値は,日本の地震については気象庁の方式により,外国の地震については表面波マグニチュード(ただしきわめて大きい地震についてはモーメント・マグニチュード,深い地震については実体波マグニチュード)というものによっている。震度は気象庁では0から4,5弱,5強,6弱,6強,7の10階級を用いているが,外国では1から12までの12階級を用いている。

日本ではM7以上を大地震,5以上7未満を中地震,3以上5未満を小地震,1以上3未満を微小地震,1未満を極微小地震と呼ぶことにしている。巨大地震あるいは大規模地震ということばも使われるが,M7.8ないし8.0程度よりも大きいものを指すことが多い。1982年までに起こった世界の巨大地震を7位まで挙げると,次のように1950年代~60年代に集中している。(1)1960年チリ地震(M9.5),(2)1964年アラスカ地震(M9.2),(3)1957年アリューシャン地震(M9.1),(4)1952年カムチャツカ地震(M9.0),(5)1906年エクアドル地震(M8.8),(6)1965年アリューシャン地震(M8.7),(7)1950年アッサム地震(M8.6)。これらのうち(3)(4)(6)は災害面からはそれほど著しいものではない。一方,M7クラスあるいはそれ以下でも,都市の直下に起こると数万人の死者を出す大震災となることがある(地震災害)。

地震の直接の原因である岩石の急激な運動は,岩石の破壊によって起こる。この破壊が生じた領域を震源域という。地震波は震源域全体から発生する。大地震では震源域の寸法は数十kmから数百kmに達するから,その位置を点で示すことは無理である。震源とは震源域内で破壊が最初に発生した点であり,震源域の中心ではなく,縁に近いことが多い。震源の真上の地表の点を震央という。地震計による観測から求められるのは震源の位置(震央と震源の深さ)である。地震の直後に気象庁が発表する震源地は震央の地名であるから,○○沖地震というように震央が海域の地震でも,震源域は内陸に及んでいることもある。震源域の位置や形は,その地震の後に起こる多数の余震の震源の分布や,地震に伴う地殻変動その他を分析して求められる。

地震には震源がほとんど地表付近のごく浅い地震から,700kmも深い所に起こるものまで,さまざまな深さのものがある。震源の深さが70km(または60km)未満の地震を浅発地震,70km(または60km)以上300km未満をやや深発地震,300km以上を深発地震ということが多い。しかし70kmあるいは300kmの深さを境として地震の性質が急に変わるわけではないので,この分類はまったく便宜的なものである。

大きい地震が起こると,その直後からその震源域内に(ときには震源域の周辺にも),小さい地震が多数発生する。これを余震といい,初めに起こった大きい地震を本震(または主震)という。本震の前に本震の震源の近くに小さい地震が起こることがある。これが前震である。すなわち,ある地域に地震が群をなして起こったとき,そのうちの一つが特に大きければ,それが本震,その前と後に起こった地震が前震と余震になる。本震と呼べるような一つだけ特に大きい地震がない場合は群発地震と呼ばれる。

地震は自然に発生するものであるが,人為的な原因,たとえば火薬の爆発,核実験,あるいは重い物体の落下による衝撃などによっても,地震と似た現象が起こる。これを人工地震という。また,深い井戸に大量の水を注入したり,高いダムを造って貯水したりすると,その付近に地震が起こることがある。この種の地震は誘発地震と呼ばれている。

ある地点の地震動を記録する器械が地震計である。地震動は図1のように複雑な波形をしており,微小地震では周期が0.1秒以下の波が卓越するが,大地震では数十~数百秒という長い周期の波も含まれる。大地震の震源域付近では地震動の振幅が1mをこえることもありうるが,極微小地震の地震動は数十万倍に拡大してようやく認められる。このように広い周期・振幅の範囲を,1台の地震計ですべて記録することは容易でない。地震計には,記録する周期の範囲(周波数特性)や倍率が異なる種々の型式のものがあり,目的に応じて使い分けている。震源の位置やマグニチュードを求め発震機構を調べるためには,多くの地点に地震計を設置して,地震観測網を構成する。近年は,各地の地震計の電気的出力を電話線または電波にのせて観測センターに送り,多くの地点の地震動を1ヵ所で集中記録するテレメーターシステムが広く採用されている。

地震計の記録を見ると,地面はつねに揺れ動いていることがわかる。これは常時微動または雑微動と呼ばれるもので,市街地では交通機関や作業場などから出る振動が卓越するが,人里離れた場所でも,遠くの海岸に打ち寄せる波など自然の原因による微動が必ず存在する。常時微動のうち,周期がほぼ一定で単純な波形の振動が続くものは脈動と呼ばれる。

地震の発生は,地球内部の地表から700kmまでの部分,すなわち地殻と上部マントルに限られている。700kmより浅い部分でも,いたるところに起こるわけではない。図2に示すように,地域的にみると,世界の地震の大部分は地震帯と呼ばれる帯状の地帯に集中している。太平洋をとりまく環太平洋地震帯とインドネシアからミャンマー,ヒマラヤ山脈,中東を経て地中海地方へ至るユーラシア地震帯の存在は19世紀から知られていたが,大洋の底を延々と連なる地震帯の詳細が明らかになったのは20世紀半ば以降である。

これらの地震帯は,プレートテクトニクスという学説におけるプレートの境界とその付近に当たる。この学説によれば,地球の表層を構成する厚さ数十ないし100km程度の固い部分(地殻と最上部マントル)は,ユーラシアプレート(その日本に近い部分は中国プレートと呼ばれる),太平洋プレート,北アメリカプレートというようにいくつかのプレートに分かれて,それぞれ水平方向に動いている。プレートの境界には次の3種類があり,それぞれ特徴ある地震の分布がみられる。(1)二つのプレートが収斂(しゆうれん)する境界。日本列島や南米大陸の西岸のように,大洋側に海溝をもつ島弧や海岸山脈の地帯では,大洋側のプレートが大陸側のプレートの下にもぐり込んでいる。両プレートは海溝付近から大陸側に向かって傾斜している面で接しており,この境界面上で多数の浅発地震が発生し,巨大な地震も起こる。浅発地震は境界面上に限らず,その周辺の大陸・大洋両プレートの中にも起こる。また,もぐり込んだ大洋プレートの中には,やや深発地震,深発地震が起こる。したがってこの地帯における震源の立体的分布には,図3に見られるように,海溝から大陸側に向かってしだいに深くなるという著しい規則性がみられる。ヒマラヤ山脈のような大褶曲山脈は,二つの大陸プレートが押しあっている境界に当たり,このような地域では,境界からかなり離れたプレート内部にまで大きな地震が分布している。(2)二つのプレートが分離する境界。中央海嶺では,二つのプレートが分かれていき,その隙間に下から熱い岩がわき出してきて盛り上がり,冷えて新しいプレートが生成されている。ここでは浅発地震のみが起こるが,巨大地震はほとんど起こらない。(3)二つのプレートが水平にすれ違って動いている境界。この境界面をトランスフォーム断層という。北米西岸のカリフォルニア州を縦走するサン・アンドレアス断層はこの例である。ここでも浅発地震だけが起こり,場所によってはM8程度の巨大地震も発生する。

プレート境界から遠く離れた大陸内部や大洋底では,地震は概して少なく,大地震はほとんど起こらない。ただし特別な地域(アフリカ東部,ハワイ諸島など)では,かなり大きい地震が起こることがある。

日本には416年の河内地震以来,多くの大地震の記録が残っている。1880年ころ地震計が開発され,観測が始まったが,明治初年以前については,今後,古文書等の調査が進めば新しく大地震が見いだされたり,現在推定されている震源地やマグニチュードが訂正されることもありえよう。図3には地震計による観測から定められた1901年以降のM6.0以上の地震の震央が示されている。日本付近の地震活動には,太平洋プレート,ユーラシアプレート(中国プレート),フィリピンプレート,北アメリカプレートが関係している。ユーラシアプレートと北アメリカプレートの相対運動は日本付近では小さいので,その境界は明瞭でないが,その他のプレートの境界では海溝またはトラフが発達し,その内側で多くの地震が起こっている。特に日本海溝と千島海溝の内側の海域では地震活動が著しく活発で,M8クラスの巨大地震も珍しくない。日本の内陸部から日本海沿岸にかけての地震活動は,この海域に比べれば概して弱いが,震源が浅いとM6クラスの地震でも被害を伴い,M7クラスでは大震災となる。南海トラフ,琉球海溝の内側の地震活動は常時はそれほど活発ではないが,東海道から南海道沖にかけてはM8クラスの巨大地震が間欠的に起こっており,琉球海溝沿いにも巨大地震の起こることがある。このような地震の分布を反映して,各地で地震動を感じる回数にはかなりの地域差があり,表に見られるように東日本の太平洋側が多いが,西日本でも和歌山のように付近に小地震が多発するため,異常に回数の多い地点もある。

千島海溝と南千島・北海道の間,および日本海溝と青森県の間の海域には,M8前後の巨大地震が数十~100年程度の間隔でくり返し起こっている。歴史が浅いので300年以上前のことはわからないが,これらの巨大地震には活動期があり,150~300kmの幅をもつ震源域が互いにほとんど重なりあわず次々とこの海域を埋めていくような起こり方をする。近年では1952年から73年にかけて一連の活動があり,6回の大地震によって全海域が埋まった。このうち1952年十勝沖地震(M8.2),1968年十勝沖地震(M7.9,震源域は青森県沖)の両地震はかなりの被害を伴った。北海道の内陸部は大地震は少ないが,M7.0程度までは起こる。北海道の日本海岸沖合にも,ときには1940年積丹半島沖地震(M7.5)のような大地震があり,津波による被害が発生する。

三陸沖には大地震が多く津波を伴う。869年(貞観11),1611年(慶長16),1677年(延宝5),1896年,1933年の各年に起こったものは特に大きく,沿岸に大津波による大災害をもたらした(三陸沖地震)。これらはM8をこえているが,M7クラスでも海岸に近いと,例えば1978年宮城県沖地震(M7.4)のように,地震動による被害が避けられない。東北地方内陸部から日本海岸の沖合にかけても,1833年(天保4)の庄内沖地震,1896年陸羽地震(M7.2),1983年日本海中部地震(M7.7),2008年岩手・宮城内陸地震(M7.2),2011年東北地方太平洋沖地震(M9.0)など,M7.0~7.7程度の大地震がいくつか知られている。

関東地方南部は太平洋プレートのもぐり込みに伴う地震と相模トラフからもぐり込むフィリピンプレートに関連する地震とが入りまじっており,震源の立体的分布は複雑である。茨城・千葉両県の東方沖は地震活動が活発で,M7強までの地震が多いが,M8クラスの巨大地震の記録はない。房総半島沖の相模トラフ沿いにはM8クラスの巨大地震も起こる。1923年関東地震(M7.9)は相模トラフの北端部に起こったもので,日本史上最大の震災となった(関東大震災)。1703年(元禄16)の元禄地震も同じタイプの地震であるが,規模はより大きく,震源域はさらに南東方に及んでいた。首都圏に災害をもたらす地震には,このような相模トラフの大地震のほか,首都圏の直下に起こるM7前後の地震がある。1855年(安政2)の安政江戸地震(安政地震)や1894年東京地震(M7.0)などが後者の例である。関東地方で最も地震の多いのは茨城県南西部,千葉県北部・中部の地下50~90km付近であるが,これらは震源がやや深いので大災害を伴うことはまずない。しかし浅い地震も伊豆諸島を含め各都県に起こりうるので安心はできない。

南海トラフの内側,すなわち静岡,愛知,三重,和歌山の各県から高知県を含めその沿岸,沖合の一帯を震源域として,M8クラスの巨大地震が100~200年程度の間隔で,くり返し発生している。1707年(宝永4)の宝永地震は,長さ600kmに及ぶこの地帯全域を震源域として起こったものとみられるが,1854年(安政1)の安政地震のように東海道沖と南海道沖の二つの地震に分かれ,東側から先に起こることが多い。1944年の東南海地震(M7.9)と1946年の南海道地震(M8.0)もこの例であるが,このときは南海トラフの東端(駿河トラフと呼ばれる)までは震源域が広がらず,駿河湾から御前崎沖にかけては,安政地震以後破壊せず残っているものと考えられる。内陸部から日本海岸沖合にかけても,M7前後の大地震による災害が比較的多く,昭和年代以降にも1927年丹後地震(M7.3),1930年北伊豆地震(M7.3),1945年三河地震(M6.8),1948年福井地震(M7.1),1964年新潟地震(M7.5),1995年兵庫県南部地震(M7.2)などが数えられる。特に岐阜県とその周辺は745年(天平17)の天平地震,1586年(天正14)の天正地震,1891年濃尾地震(M8.0)のようにM8前後の巨大地震も起こる(〈新潟県中越地震〉〈阪神・淡路大震災〉〈東日本大震災〉の項参照)。

南海トラフ沿いの巨大地震の震源域は高知県沖に及んでいるが,四国・中国の内陸部では,大地震は概して少ない。しかし,日本海側には1872年(明治5)の浜田地震,1943年鳥取地震(M7.2),2000年鳥取西部地震(M7.3)のような例もあり,また瀬戸内海西部でも1905年芸予地震(M7.1)のようなかなりの大地震が起こる。

琉球海溝の内側にも,場所によっては1911年奄美大島沖地震(M8.0)のようにM8クラスの巨大地震が起こる。1771年(正徳1)の八重山列島沖地震は巨大な津波を伴い,石垣島で85mに達し,住民の80~90%が流亡した(八重山地震津波)。日向灘も地震が多いが,最大でもM7.5程度と思われる。九州内陸部にはM6.5~7.0程度でかなりの被害を伴う地震が起こる。近年のものとしては,2005年の福岡県西方沖地震(気象庁暫定値でM7.0)が知られる。

最近50年間(1931-80)に全世界に起こったM7.0以上の浅発地震は490回(うちM8.0以上は18回)である。同じ期間に日本付近(図3の範囲)に起こったM7.0以上の浅発地震は68回(うちM8.0以上は5回)であるから,日本付近はM7.0以上の大地震の数では,全世界の約14%を占めている。一般にMのレベルを1.0だけ下げると,地震数は数倍ないし10倍になるから,M7以下の地震の比率もほぼ同じであろう。ただし,地震のエネルギーとしては,M9クラスの地震が日本付近には起こっていないため,過去100年間に日本付近に起こった全地震のエネルギーを合わせても,1960年チリ地震1回にはるかに及ばない。

アレウト(アリューシャン)列島を含むアラスカ州の太平洋岸は,島弧型の地震活動が活発で,今世紀にもM8~9クラスの巨大地震が5回起こっている。この地域の大地震はハワイ諸島にも大津波をもたらす。アメリカ西部,特にカリフォルニア,ネバダの両州は地震が多い。1906年サンフランシスコ地震(M8.3)や1857年フォルト・テホン地震(ロサンゼルス北方)などは,サン・アンドレアス断層に起こった巨大地震である。中部,東部にもまれには大地震が起こる。1811年ミズーリ州ニューマドリッド地震,1886年サウス・カロライナ州チャールストン地震のMは8に近いと推定されている。

メキシコ,グアテマラからコスタリカにかけては島弧型の大地震が起こる。内陸部に起こる地震はM6クラスでも,1972年ニカラグア地震(M6.2)のような大災害となることがある。グアテマラは北アメリカプレートとカリブプレートの境界をなすトランスフォーム断層が横断しており,1976年の地震(M7.5)はこの断層の活動で起こった。西インド諸島,ベネズエラなどカリブプレートの縁も地震活動が活発である。

南米大陸の太平洋岸は,ココスプレートの南アメリカプレートの下へのもぐり込みに伴う巨大地震が発生する。1960年チリ地震(M9.5)は過去100年間における世界最大の地震で,震源域の長さは1000km近くに達し,発生した津波は全太平洋に波及した。日本やハワイ諸島は,この地震や1868年と1877年のペルー・チリ国境沖の地震などによる津波で大きな被害をこうむっている。1970年のペルーの地震(M7.6)は氷河なだれに端を発した土石流による大災害が発生し,7万に近い死者が出た。

ニュージーランドからケルマデク,トンガ,ニューヘブリデス,サンタ・クルーズ,ソロモンの各諸島を経てニューギニアに至る地帯は,太平洋プレートとインドプレートの境界に当たり,島弧型の地震活動が活発で,M8.0程度以下の地震の発生数はかなり多い。しかし死者数万人というような大震災は知られていない。

フィリピン,インドネシア,ミャンマーは地震国であり,おもに島弧型の地震活動が盛んである。20世紀にM8.0以上の巨大地震は台湾付近に1回,フィリピン付近に3回,インドネシア地域に4回,ミャンマーに3回起こっている。1976年フィリピンのミンダナオ島南方沖地震(M8.2)が地震動,津波の双方による大被害をもたらしている。2006年に発生したインドネシアのジャワ島中部地震(M6.3)は直下型地震で,5700人以上の死者を出した。

ヒマラヤ山脈に沿っては,インドとユーラシアの両プレートの衝突に伴う地震が起こり,1897年アッサム地震(M8.7)などの巨大地震も起こる。地震は両プレートの内部にも広がっており,インド,パキスタン,アフガニスタン各国の北部から,中国の西部,タジキスタン,キルギス両国とその周辺にも大地震が起こる。さらに活動は中国東部,モンゴルからバイカル湖周辺にまで及んでいる。中国には古代から大地震の記録が多数残っているが,1668年郯城地震(山東省),1920年海原地震(寧夏回族自治区,M8.6,死者20万余)などは特に大きかった。また1556年華県地震(陝西省)は83万をこえる死者が記録されている。1976年唐山地震(河北省,M8.0)が20世紀最多の死者24万2000人を出した。2008年に発生した四川大地震は四川省を中心に大きな被害を出し,マグニチュードは7.9~8.0とされている。

イラン,トルコはアラビアプレートとユーラシアプレートの境界に当たり,地震災害の多い国である。イランでは今世紀だけで,死者が数千ないし1万人以上の大震災が9回起こっているが,Mは7クラスである。近年のものとしては1978年タバス地震(M7.7,死者1万5000)がある。トルコでは東西に800kmにわたって延びている北アナトリア断層上に,1939年エルジンジャン地震(M8.0,死者3万3000)以後,M7クラスの地震が1~10年おきに6回発生し,大被害を出している。この断層以外にも大地震は少なくない。

ギリシア,アルバニア,ユーゴスラビア,イタリア,アルジェリア,モロッコなどには大災害を伴う地震が起こる。これらはアフリカとユーラシアの両プレートの相互作用によるものであるが,両プレートの境界線は必ずしも明瞭ではない。ギリシアの地震活動は活発で,やや深発地震が多く,ときにM8に近いものも起こる。中小の被害地震も多いが,死者1000人をこえるような大震災はまれである。イタリアの地震活動はそれほど高くないが,歴史上多くの大震災が記録され,死者数万人という事例がいくつかある。1908年メッシナ地震(M7.2,死者11万)では,メッシナ,レッジョ両市の人口の半分以上が死亡した。東アフリカの地中海岸にも大震災がある。1960年アガディール地震(M5.8)は,小さい地震でも条件が悪いと1万人をこえる死者が出る例として引用される。ジブラルタル海峡から大西洋のアゾレス諸島にかけては,M8程度の巨大地震が起こる。1755年リスボン地震はこの系統のもので,Mは9に近いと推測される。

地震は1日のどの時間帯にも,1年のどの月にも,まんべんなく起こるものである。月の満ち欠け(月齢)や太陽活動の11年周期などとも,特に関係はない。一部の地域では,ある季節に大地震が比較的多いとか,地球潮汐や海洋の潮汐と関連して小地震の数が変動するなどの傾向がみられることもあるが,広い地域にわたって共通に認められる現象ではない。地震の発生を支配するものは,震源域における応力状態と岩石の物性であるが,潮汐,海流の変動,気圧変化,降雨による地下水の変化などが,応力状態をわずかに変化させ,いわゆる引金作用として地震の発生に多少の影響を及ぼすことは考えられなくはない。しかしこの種の影響について一般的な規則性が認められているわけではない。

大地震が起こると,その震源域にはしばらくの間は余震が起こるが,同じ震源域から同じような大地震が続いて起こることはまずない。しかし,その震源域に隣接する地域あるいはやや離れた地域で群発地震が起こったり,ときにはかなりの大地震が起こることがある。したがって震源域は異なるが,ほとんど同じ地域から大地震が続発して,同じ場所が続けて被害をこうむることはありうる。島弧やトランスフォーム断層型のプレート境界では,いくつかの大地震が,その震源域を互いにほとんど重ね合わすことなく,境界地帯を次々と埋めるように起こることがある。日本の太平洋岸沖の巨大地震の前の10年~数十年間と,後の数年~10年間は,その震源域の周辺,特にその内側の日本内陸部で地震活動が活発化する傾向がある。

大きな地震は同じ震源域からある間隔をおいてくり返し発生するといわれる。この性質は後で述べる地震発生の機構から考えても当然予想されるものである。しかしこれを,地震発生に周期性がある,というと誤解を生じやすい。くり返しの間隔は一定でなく,大きくばらつくのがふつうだからである。島弧やトランスフォーム断層型のプレート境界では,大地震が数十~数百年の間隔でくり返していることが歴史上の記録から確かめられる地域もあるが,日本の内陸部などプレート内部に起こる大地震は,間隔が1000年程度以上と考えられるので,同じ震源域から大地震が2回発生したという歴史上の記録はほとんど見いだせない(活断層)。

大地震は自然界および人間社会に大きな影響を及ぼす。地震に伴う自然現象のうち,特に著しいものは地殻変動であろう。地震発生のもとである断層の変位が地表に及んで,地盤の食違いが何十kmにもわたって現れたり,海岸では地盤が海面に対して数mも隆起したり沈降したりする。変動が目撃されなかった地域でも,地震後,測量を行うと数十cm,ときには数mにも及ぶ大地の上下あるいは水平方向の移動が確認されることがある。断層は岩盤のずれがかなりの深さまで達しているものであるが,地割れや山崩れ,地すべりは地表の現象である。これらは地殻変動に伴って生じる場合もあるが,多くは強い地震動が原因である。崩壊した多量の土砂,岩石,氷河などは,ときに土石流となって谷を非常な速さで流れ下る。山崩れが川をせきとめて湖をつくることもあり,しばらく後にせきが決壊して洪水となることもまれではない。ある種の地盤では,地震動によって地下水と砂が混じりあって,地盤の液状化が起こり,水や砂が噴き出ることもある(クイックサンド)。

海底の地殻変動は海水にじょう乱を与え,津波という周期数分~数十分の海の波を発生し,ときには地震動以上の災害をもたらす。海底の地震動は海水中にも伝わり,海上の船を振動させる。これが海震である。大地震のとき,地震波に含まれる長周期の成分に共振して,湖などの水がゆっくりと振動することがある。これが地震によるセイシュseiche(静振)で,巨大地震の際には地震動を感じない遠隔地の湖でセイシュが目撃されることがある。海底の斜面が地震動によって地すべりを起こし,土砂が混濁流として非常な遠方まで運ばれることもある。短周期の地震動が地表から空気中に伝わり,音として聞こえることがある。これが地鳴りである。大地震に伴う地殻変動や強い地震動によって地下水の状態が変わり,井戸の水位や水温・水質,温泉や冷泉の湧出量や温度・成分などに変化がみられた例は多い。夜間の大地震のときには,雷のときのように空が光る発光現象が見られることがある。そのほか,測定器による観測によれば,地震に伴って土地のひずみ,傾斜,電気抵抗や,地磁気,地電流,重力などが変化した例が多数知られている。これら土地のひずみ,傾斜,地下水,地磁気の変化などは,地震の前にその前兆として出現することもあるので,地震の発生状況や地盤の昇降などとともに,地震予知の資料として利用される。

執筆者:宇津 徳治

地震は地球内部の一部に急激な破壊が起こり,これによって生じた地震波が伝搬する現象であることは,今日ではよく知られている。しかし地震がなぜ起こるかその原因については古くから種々の仮説があり,地下空洞の陥落説,マグマの貫入説,地下火山の爆発説,熱機関説,岩石の相転移による破壊説,構造的断層地震説などが提唱されていた。そして20世紀半ばになっても,これらの地震,すなわち地下で破壊を発生させる原動力がどこからくるのかという問題は未解決であった。地球の内部,すなわち地殻や上部マントルの一部で急激な破壊が起こるためには,破壊の前には応力がこの部分に働いており,この応力が徐々に増加することによってこの部分を構成する岩石の内部に大きいひずみが蓄積され,これがある限界をこえることが必要である。1960年代後半から70年代前半にかけて,世界的な地震観測網が飛躍的に発展し,地震発生に関する多くの確実なデータが蓄積されるとともに理論地震学が著しく進歩し,さらに固体地球物理学にプレートテクトニクスの概念が導入されるに及んで,地震発生の原因については一気に解明に近づいたといえよう。

すなわち,世界的な震源分布の研究やP波初動分布などによるメカニズムの研究,地震に伴って生ずる地震波の波形や地殻変動の観測データの詳しい解析,弾性転位論(ディスロケーション・モデルあるいは食違い弾性論とも呼ばれる)の地震学分野への応用などの最近の地震発生機構に関する理論的研究が,地震発生原因の究明に著しい貢献をもたらしたということができる。そしてこれらの研究の結果,浅発地震の直接の原因が,地殻や上部マントルの岩石内に起こる破壊面の発生,それも多くの場合は既存の断層の急激なすべりによることが証明され,今ではほとんど疑う余地がなくなるに至った。地震を発生させる力,すなわち断層を動かす力がどこから生ずるかという長年の問題も,プレートテクトニクスの考え方に立てば,地球表面全体をおおういくつかのプレートの相対運動によって生ずるものと理解することができるようになった。

これを裏づけるのは次のような観測事実である。(1)地震発生の場所 前述のように,全地球的規模でみた地震の起こる場所は主として以下の地域に限られる。(a)大西洋中央海嶺,インド洋海嶺,東太平洋海膨などの海底下の中央海嶺。(b)南米大陸の西側や日本列島を含む西太平洋地域の海溝・島弧地帯。(c)二つの海嶺にはさまれた東太平洋地域などの断裂帯(トランスフォーム断層をなす)。(2)地震のメカニズム プレート境界で発生する地震のメカニズムがプレート間の相互運動を示すこと。(a)中央海嶺下で起こる地震のメカニズムは正断層型であって,これらの地震が海嶺と直角方向に両側へ引っ張る張力によって,すなわちこの境界でプレートが両側へ分離することによって起こされたことを示している。(b)海溝・島弧下の浅い部分で起こる大部分の浅発巨大地震のメカニズムは低角の逆断層型であって,これらの地震は海洋プレートが大陸プレートへ沈み込むときにその接触面の浅い部分で起こされたことを意味する。しかし,まれには沈み込むプレートの張力によって起こされたと思われる正断層型巨大地震や,プレートのたわみに基因して海溝に平行な方向の張力によると思われる正断層型地震もある。(c)トランスフォーム断層に起こる大部分の地震のメカニズムは水平横ずれ断層型であって,二つのプレートがすれ違うことによって起こされたことを示している。(3)この三つの型の地震のメカニズムから断層のすべり方向(スリップ・ベクトルという)を推定することができるが,この水平成分を,二つのプレート間の相対的回転運動の軸を極とするメルカトル図に投影すると,これらはすべて緯度線に平行になることがわかる。この事実は,海嶺とトランスフォーム断層で境された二つのプレートの相対運動が,地球の中心を通る一つの軸の周りの剛体的回転運動として表現できることを意味する。そしてこのことは,これらの地震が二つのプレートの相対運動によってその境界面またはその付近で発生した破壊現象であることを示している。

以上のプレート境界に起こる地震のほか,境界から遠く離れた大陸あるいは海洋プレートの内部,たとえば中国大陸や北米大陸中東部などで発生する地震も存在する。このようなプレート内地震の起こる原因については,大局的には,海洋プレートの進行に伴って大陸プレート内に生じた圧縮力によるものと考えられている。一方,海溝・島弧地域の下に沈み込む海洋プレート内に発生する深発地震の原因については,なお若干の議論が残っている。それは岩石実験の結果によれば,深発地震が起こっている深さでは地球内部の高温・高圧のために岩石は流動を起こし,急激な脆性(ぜいせい)破壊は起こらないし,また既存の破壊面があっても,圧力が高いため破壊面に働く摩擦力は大きなものとなり,摩擦に打ち勝つだけのすべりが起こりえないと思われるからである。このため深い地震の原因は岩石の脆性破壊ではなく,急激な相転移またはクリープ的不安定によるすべりとする説もある。しかし現在のところ最も確からしく思われているのは,ラリーC.B.RaleighとパターソンM.S.Patersonの実験結果にもとづく考え方である。すなわち高温下では岩石中の含水鉱物の脱水作用によって水を生じ,これが破壊面付近の空隙の水圧を上昇させる。そのため空隙にかかる有効圧力が低下する。したがって破壊面の摩擦強度が低下し,断層の急激なすべりが起こると考えられている。

地震のメカニズムとは,地殻や上部マントルの中でどのような条件のもとで破壊が起こり,断層運動が形成され,これに伴って地震波や地殻変動を生ずるかという震源で起こる過程を意味する。20世紀に入って地震の発生機構の解明につながる二つの重要な発見があった。一つは地震によって発生したP波の初動方向の分布が明瞭な規則性を示すことである。この分布が震源で互いに直交する二つの平面で分けられる場合を〈象限型〉と呼ぶ。象限型初動分布は理論的には,点とみなせるような小さい震源に1組の偶力(シングル・カプルsingle couple),あるいは2組の偶力(ダブル・カプルdouble couple)が働くと考えると説明できる。そしてこの偶力の方向あるいはこれと同等な主圧力と主張力の方向が,種々の地学的現象と密接な関係をもつことも明らかになった。もう一つは1906年のサンフランシスコ大地震の際に,延長約400kmにも及ぶサン・アンドレアス断層に沿って平均4mもの土地の水平ずれが生じ,付近の地殻にも大きい水平変動が見られたことである。リードF.F.Reidはこの現象を説明するために,地殻が弾性応力によって徐々にひずみ,このひずみがある限界をこえると断層の両側の地殻がひずみを解消する方向に急激にずれ動いて地震波を発生するという〈弾性反発説〉を提出した。そしてこのような断層を動かす力としてシングル・カプルが考えられた。しかし1960年代前半までに得られたS波や表面波の観測の結果はすべてダブル・カプル型のメカニズムが正しいことを明らかにした。

このころに至って地震学に〈食違い弾性論〉が導入され,地震発生機構の研究は飛躍的に進展し,定量的な震源モデルが確立した。ひずみのある弾性体に割れ目ができると,その両側はこの付近に加わっている応力によってひずみのない状態に戻ろうとして,割れ目の両側に横ずれ型の食違いを生ずる。これを〈剪断(せんだん)型の食違い〉という。この食違い弾性論によって,小さい剪断型の食違いは震源から十分離れた場所では震源に働くダブル・カプルと同じ作用を及ぼすことが証明され,この結果,地震がある大きさをもった剪断型食違い,すなわち断層運動によって発生することが確かめられた。またこれによって弾性反発説が正しいことも裏づけられた。

ダブル・カプルと断層モデルが等価であることから,一つの重要な関係が導かれる。すなわちダブル・カプルのモーメントM0は,断層面積S上の平均変位量Dと地殻の剛性率μの積M0=μDSで表される。M0は地震モーメントと呼ばれ,地震の強さを表す最も基本的な量であって,一般に観測される地震波の振幅はモーメントに比例する。また断層運動生成前に断層面に働いていた剪断応力σ0と生成後の応力σ1の差⊿σ=σ1-σ0を応力降下量と呼び,DとS,またはM0とSの関数として表すことができる。このようにして断層運動を物理的に規定する主要な量,すなわちいくつかの断層パラメーターによって,地震発生の状況を完全に表現できるようになった。

これらのパラメーターのうち,断層面の走向・傾斜と断層運動の方向(スリップ・ベクトル)は地震を発生させる断層の型を表現する。縦ずれ正断層,縦ずれ逆断層,右横ずれあるいは左横ずれ断層などである。実際の断層運動は縦ずれ成分と横ずれ成分の両方を含むことが多い。このほかの物理的パラメーターは,先の断層面積,平均変位量,地震モーメント,応力降下量のほか,断層形成時間,あるいは断層すべり速度,破壊進行速度などである。このようなすべての断層パラメーターがわかれば,この断層から発生し,地球内部を伝搬して任意の観測点に達し,特定の観測計器に記録される地震波の波形を,理論的に計算することが可能である。このように理論的に期待される記象を理論地震記象という。また同時に断層の比較的近くで起こる地殻の静的な上下・水平変動やひずみ,傾斜の変化も計算できる。実際には,遠距離の多数の観測点で観測された長周期の実体波や表面波,震源域に近い観測点で観測された強震地動などの波形・振幅をそれぞれの理論地震記象と比較する。また浅い大地震の場合には,これらとともに地震前後の水準・三角測量から求められる地殻の上下・水平変動を理論値と比較したり,余震が発生した領域の面積や,海底地震の場合は津波の波源面積や波高などのデータを用いたりして,断層パラメーターを推定することが多い。最近では,Mが6.5をこえるような大きい大部分の地震については詳しい断層パラメーターが決定されている。これまでに起こった世界最大の地震である1960年チリ地震の場合,断層の長さ800km,幅200km,平均変位量21m,地震モーメント2.4×1030dyn・cm,応力降下量90bar,断層形成時間450秒,破壊進行速度3.5~4.5km/sと見積もられている。多くの浅発地震の場合の応力降下量はだいたい10~100bar程度であるが,海溝付近の地震の場合には内陸部の地震に比べて平均してこの量は多少小さいといわれている。深発地震の際の応力降下量は約100~1000barであり,浅い地震の場合に比べて1けたほど大きい。

断層を動かして地震を発生させるのは直接的には断層面に平行に働く剪断応力であって,この応力が岩石の剪断破壊強度あるいは摩擦強度をこえたときに断層面の最も弱い場所から破壊が始まるものと考えられる。いったん破壊が始まると,隣接する領域の応力が増加してさらにここで破壊を生じ,これが次々と伝搬して断層面全体を破壊する。このような断層の動的な破壊と地震波の発生過程は,剪断クラックの立場から最近研究されるようになった。この場合には,断層の破壊に関係する物理量は初期剪断応力,破壊強度(または静止摩擦強度)およびすべり摩擦強度であって,これらの量の空間分布によって先に述ベた断層パラメーターは規定される。これらの応力と強度が断層面上で不均一な場合には断層の破壊はきわめて複雑になり,破壊しない部分が残ることがある。本震すなわち主破壊が終わった後,残留応力の分布が不規則であると,余震が発生する。

地殻あるいは上部マントルを構成する岩石の破壊強度は場所によってかなり異なると思われるので,地震を発生させる初期剪断応力の大きさも場所により必ずしも一定ではない。この大きさを直接的に決定することは難しいが,地震波や地殻変動の観測データから求められる応力降下量と,岩石摩擦実験から推定される静止摩擦強度とすべり摩擦強度の比を用いて求めた次のような見積りもある。この見積りによれば,初期応力はプレート境界地震の場合は100~200bar程度,プレート内部地震の場合は300~600bar程度,沈み込む海洋プレート内の数百kmの深さで2~3kbar程度といわれる。しかしこの推定には多くの仮定が含まれるため,かなりの問題があろう。

執筆者:三雲 健

アメリカ航空宇宙局(NASA(ナサ))がアポロ計画により1969年から72年にかけて月面5ヵ所に設置した地震計は,数年以上にわたって記録を地球に送り続け,これにより月の地震(これを月震と呼ぶ)の発生状況や月の内部構造がかなりの程度までわかっている。月震は地球の地震に比べ規模が小さく,ほとんどが極微小地震程度であり,深さ800kmあたりに多発するが,月面は常時微動がほとんどないので,明瞭に記録される。火星でも地震観測が試みられたが,成功していない。

執筆者:宇津 徳治

大地震が起こると,関西地方では〈世直り世直り〉,関東地方では〈万歳楽万歳楽〉などと唱えたという伝承がある。いずれもこの世が変わるという潜在意識の表現であり,民衆の地震観をよく示している。世界を支えている動物がおり,その動物が動くと大地震が起こるという信仰が人類文化に共通して存在している。東南アジアや東アジアには,世界魚または世界蛇が多い。茨城県鹿島地方の鹿島神宮には要石(かなめいし)があって,鹿島明神が世界魚である鯰(なまず)の頭と尾を押さえつけているという俗信がある。要石が鯰を押さえている釘(くぎ)で,これがゆるくなると鯰が動き地震が起こるというのである。〈揺ぐともよもや抜けじの要石鹿島の神のあらん限りは〉という和歌が地震除けのまじないとして伝承されている。鯰以前は大蛇であったという。島国日本を大蛇がぐるりととり巻いている絵が,1198年(建久9)に作られた暦の表紙に描かれている。この大蛇が鯰に変化したのは江戸時代中期だったらしい。日本の昔話には〈物言う魚〉のモティーフがあり,これは魚王が人間に対して自然界の災厄を予知するという信仰を基底に成り立っている。この場合,鰻(うなぎ),鯰,岩魚(いわな)などが多い。1855年(安政2)10月に起こった大地震は江戸市中を破壊したが,その直後に流布した瓦版として鯰絵がある。鯰絵の図柄は鹿島明神と要石と鯰が題材となっており,一般に知られているのは鹿島明神が要石で鯰を押さえ込む構図である。地震を〈地新〉と表記し,世界が新しくなるという理解のあったことがわかる。これは世直りの観念と揆(き)を一にしている。一方,大鯰が鯰男の姿となり,海の彼方から出現してきて金持ちの悪徳商人たちをたたきのめしている図もあり,これは〈世直し鯰〉として包括されている。〈世直り〉とか〈世直し〉という日本語は,江戸時代の初期にはすでに存在していたらしい。

執筆者:宮田 登

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

(阿部勝征 東京大学教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

…多量の塩分を含む鉱水ならば,地下深くまで掘ると世界中どこでも見つけることができ,断層に沿って温泉,鉱泉が湧出することはよく知られている。しかし,地熱発電を可能とするような高温地熱地帯の分布は火山分布,褶曲山脈分布,地震分布とほぼ一致している。地球表面を十数板の巨大岩盤(プレート)に分け,水平に移動するプレートの衝突,重なり合い,離れ合いなどの相互作用によって地球上の変動帯を説明するプレートテクトニクスによれば温泉の分布は次のように分類される。…

… ナマズは昔から日本各地に多く産し,あの独特の風貌と相まって,日本人とのかかわりも深い。その一つに地震との関係がある。最近では地震の予知にナマズが役だつのではないかとの実験が行われ,伝説と現実の世界との接点がみられる。…

…1855年(安政2)10月の安政の大地震を契機に,江戸市中に大量に出回った鯰の怪物を描いた浮世絵版画。地底の大鯰が地震を引き起こすという民間信仰に基づいて描かれた版画で,一部は地震の護符や守り札とされた。…

…このため猛烈にもがくので大地が震える。これが地震と呼ばれる。ロキはこうして世界の終末まで縛られている(図)。…

※「地震」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新