精選版 日本国語大辞典 「地衣類」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地衣類」の意味・わかりやすい解説

地衣類

ちいるい

lichens

[学] Lichenobionta

Lichens

植物体(地衣体)の大部分が菌類の菌糸で構成され、これに緑藻類または藍藻(らんそう)類が共生関係で入り込んでいる生物群。分類学上は菌類の一群として考える場合が多いが、ときには独立した植物群と考えられたこともある。

[井上 浩]

地衣類の特性

地衣体のなかでは、藻類と菌類はそれぞれが規則正しく並んでいる。菌類の菌糸は吸器とよばれるもので藻類の一部に付着し、養分を藻類から提供されている。一方、藻類は菌糸に包まれて保護され、水分の供給を受けている。このように地衣体のなかでは菌糸と藻類という2種の異なる生物が共生関係にあるが、こうしてつくられた地衣体は、独立した植物群と同じく、一定の形態、構造、生理的特性をもっている。地衣体を構成する藻類は地衣構成藻(ゴニジアgonidia)とよばれ、地衣体内では集団を形成していることが多い。地衣体を構成するものはクロレラChlorella、コッコボトリスCoccobotrys、コッコミクサCoccomyxaなどの単細胞性の緑藻類か、ノストックNostoc、スティゴネマStigonemaなどの藍藻類である。地衣体を構成する菌類は子嚢(しのう)菌類、担子菌類および不完全菌類で、地衣類はこの菌類の群に応じて、それぞれ子嚢地衣類、担子地衣類、不完全地衣類に分類される。また、地衣体の外部形態や生態によって、便宜的に固着地衣(岩上や樹皮に密着して痂(か)状や粉末状になる)、葉状地衣(地衣体が扁平(へんぺい)な葉状になる)、樹枝状地衣(地衣体が樹枝状に分枝する)に分けることもある。

地衣類の生殖法には栄養生殖と、菌類が行う有性生殖による場合がある。栄養生殖は粉芽、裂芽、ロビュール(地衣体の表面や縁(へり)にできる小裂片)などの器官によって行われ、これらの器官が形成されるか否かは、地衣類の種の分類に際してはきわめて重要である。地衣体を構成する菌糸が有性生殖を行うと、子嚢胞子または担子胞子がつくられる。これらの胞子の形成される場所が地衣類の子器(しき)(子嚢果)である。子器の形態は地衣類の群によってさまざまであるが、皿状またはカップ(盃(はい))状となる。子器は地衣体の表面にできる裸子器と、地衣体の体の中になかば埋もれて形成されるフラスコ状となる被子器とに分けられる。子器で形成された胞子は、発芽して菌糸を伸ばし、新しく藻類を取り込んで地衣体を形成する。

地衣類のもつ大きな特性として、生理的特性があげられる。その特性とは、地衣体を構成する菌類は各種の代謝産物をつくるということである(これを地衣成分とよんでいる)。これは他の菌類にはみられない生理的な仕組みである。こうした地衣成分の差は、地衣類の種の分類を行うときには重要となる。外部形態的にはまったく同じでも、地衣成分が異なると種が異なることがしばしばある。たとえば、ムシゴケThamnolia vermicularisとトキワムシゴケT. subuliformisは、外形では区別がつかないが、地衣成分を調べると別種であることがわかる。

菌類は一般的に、乾燥に対しては抵抗力がないが、地衣を構成すると耐乾性が強まり、直射日光の当たるような乾燥した岩上、松林などにもよく生育する。このように、地衣類を全体としてみると、環境条件が厳しく、他の植物が生育できないような所にもよく生育するといえる。極地や高山に地衣類が多いのも、この現れである。地衣類は、海水または淡水中には生育しないが、海岸の波打ち際のしぶきがかかるような所には生育する。ハマカラタチゴケRamalina crassaなどがこの例である。

[井上 浩]

分類

地衣類は世界中で約2万種が知られており、このうち、日本には約1500内外の種があるとされている。地衣類の主要な群は、次のような分類となっている。〔1〕子嚢地衣類 (1)レカノラ目=子嚢が皿状の裸子器につくられるもので、盤果地衣ともいう。ムカデゴケ科、サルオガセ科、ウメノキゴケ科、チャシブゴケ科、イワタケ科、キゴケ科、ヨロイゴケ科、モジゴケ科などがある。(2)スフェリア目=子嚢は球形またはフラスコ形の被子器の中につくられ、球菌目ともよばれる。アナイボゴケ科、サネゴケ科などがある。(3)ピンゴケ目=子嚢から出た胞子が粉塊状になる。サンゴゴケ科、ピンゴケ科などがある。〔2〕担子地衣類 子嚢地衣にみられるような地衣成分はなく、種類も少ない。ケットゴケ科、マツタケ科などがある。〔3〕不完全地衣類 正確な所属が不明な菌類から構成されている地衣で、ムシゴケ属、シロツノゴケ属、イワゴケ属などがある。

[井上 浩]

地衣類の利用

地衣類の利用面はそれほど広いものではないが、有名なものとしては日本国内で食用に供されるイワタケがある。北部ヨーロッパでは、古くからエイランタイの粉末が市販されている。エイランタイは独特の苦味成分をもっており、ヨーロッパではこのエキスを健胃剤として用いるほか、食用ともしてきた。日本でかつて「アイスランドゴケ」とよんだのは、このエイランタイである。染料としてはリトマスゴケが有名であるが、ウメノキゴケ、サルオガセなども衣類の染料として用いられ、地衣染めとして珍重される。また、最近では市街地の大気汚染の程度を測るのに地衣類を用いる方法が日本各地で試みられている。たとえば、大気汚染の著しい所ではウメノキゴケの生育がなく、汚染の程度に応じて、その出現度は変わってくる。つまり、この場合はウメノキゴケが大気汚染の指標植物となる。

[井上 浩]

改訂新版 世界大百科事典 「地衣類」の意味・わかりやすい解説

地衣類 (ちいるい)

lichen

菌類と藻類の共生植物。地衣植物とも呼ばれる。地衣体と呼ばれる特殊な体を形成し,乾燥や低温などの厳しい環境に耐えて,熱帯から極地まで広く分布する。現在地球上で約2万種,日本では約1000種類が知られている。地衣体の大部分を構成する菌類は,子囊菌類,担子菌類,不完全菌類で,それぞれ藻類と共生したものを子囊地衣類,担子地衣類,不完全地衣類と呼ぶ。共生藻はゴニジアgonidiaとも呼ばれ,緑藻類やラン藻類に属し,トレブクシア属Trebouxia,ネンジュモ属Nostoc,スミレモ属Trentepohliaが多い。

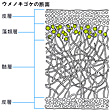

地衣体の外部形態はさまざまであるが,地衣体が未分化で基物に密着する固着地衣類(例,チズゴケ),地衣体が葉状で背腹性があり,裏面に仮根(偽根)や臍状体(さいじようたい)をもつ葉状地衣類(例,ウメノキゴケ,イワタケ),地衣体の基部で基物に付着し,立ち上がったり垂れ下がったりする樹枝状地衣類(例,サルオガセ,ハナゴケ)の三つに大別できる。地衣体の内部構造は典型的な葉状地衣類では,保護組織の皮層と同化組織の藻類層(ゴニジア層)や髄層medullaに分化する。樹枝状地衣類では皮層,藻類層,髄層が外側から内側へと同心円状に配列し,中心に軸をもつものもある。藻類がかたまって薄い層になるものを異層地衣(例,ウメノキゴケ,サルオガセ),地衣体全体に散在するものを同層地衣(例,イワノリ)と呼ぶ。固着地衣類は一般に皮層がほとんど分化せず,髄層の菌糸で基物に固着する。藻類は地衣体内の水分を利用して光合成を行い,その同化産物は髄層の菌糸から吸収され,共生菌の生活に利用される。

付属器官と生殖

地衣類には粉芽,裂芽(針芽),ロビュール,仮根(偽根),臍状体,盃点,偽盃点,頭状体等の地衣類特有の付属器官が発達する。粉芽,裂芽,ロビュールは地衣体表面に生じる無性生殖器官で,地衣体から容易に分離して新個体を形成する。粉芽sorediaは菌糸と藻類の細胞がゆるくからまりあった塊である。裂芽isidiaやロビュールlobuleは棍棒状あるいはへら形の突起で皮層,藻類層,髄層をもつ。仮根rhizineは地衣体裏面の下皮層の菌糸がのびて集まったもので,地衣体を基物に固定する働きをもつが,維管束組織は発達しない。臍状体umbilicusは仮根と同じ起源をもつ固いへそ状の菌糸束で,イワタケ科地衣に特有である。盃点cyphellaと偽盃点pseudocyphellaは地衣体表面に生じた微小な穴や亀裂で,円形,線形となり,ガス交換に役立つと考えられる。頭状体cephalodiaは緑藻を共生藻とする地衣類に生じるラン藻の入った袋状の器官で,カブトゴケ,ツメゴケ,モゴケ属等に生じる。地衣体表面にできるものを外部頭状体,地衣体内部にできるものを内部頭状体と呼び,その形状は地衣類の種類によって決まっている。

地衣類の生殖は胞子による有性的な方法と,粉芽,裂芽等による無性的な方法によって行われる。胞子は子囊果ascocarp(裸子器,被子器)の中で形成される。子囊果は皿形,線形,フラスコ状等で永続性があり,胞子は年間を通じて生産される。放出された胞子は適当な藻類を見つけて共生し,新個体を形成すると考えられている。

地衣類の多くは地衣類特有の地衣酸(または地衣成分)と呼ばれる二次代謝産物を含んでいる。地衣酸は共生活動の産物と考えられるが,その働きについてはよくわかっていない。現在までに100種類以上の地衣成分が検出され,また地衣類の種類ごとに含まれる地衣成分も決まっている。代表的な地衣成分には,アトラノリン,ウスニン酸,サラチン酸,ジロフオール酸,レカノール酸等がある。

利用

地衣類は食用,動物の飼料,染料,薬用,装飾用等に用いられる。食用地衣としてはイワタケ,バンダイキノリが有名である。化学実験に用いるリトマスは,リトマスゴケからとった色素を利用したもの,またサルオガセは薬用にされた。また環境汚染の指標植物となるものも多い。

執筆者:柏谷 博之

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「地衣類」の意味・わかりやすい解説

地衣類【ちいるい】

→関連項目ウメノキゴケ|コケ(苔)植物|サルオガセ|遷移|チズゴケ|ツンドラ|ハナゴケ|北極地方

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地衣類」の意味・わかりやすい解説

地衣類

ちいるい

lichens

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の地衣類の言及

【植物】より

… 菌界もいくつかの群に分類される。また,菌類と藻類の共生体である地衣類はふつう菌界に含められる。なお,前述したように卵菌類,サカゲツボカビ類,変形菌類は5界説では藻類などとともに原生生物界に含められる。…

※「地衣類」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新