土岐氏 (ときうじ)

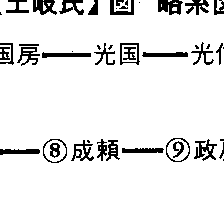

清和源氏の支流が,美濃国土岐郡に土着し,その地名をもって姓としたのにはじまる。始祖は,国房,光信,光衡など諸説があり未詳。源経基の子孫満仲,頼光,頼国らは代々美濃守となり,任国に勢力を扶植し,12世紀の初め,頼国の子国房,その子光国らは厚見郡鶉郷などを拠点に在地武士団の形成の動きをしめしている。光国の子光信は土岐と称したと伝えるが,なおその活動は院の近臣として都を中心とするものであった。源平の合戦の際,光信の子光長は美濃源氏の中心として活躍したが,法住寺合戦で敗死した。光長の三男光衡は,院との関係を保ちつつも,土岐郡を本拠とし鎌倉幕府の御家人となり在地武士化の道を歩んだ。子光行も承久の乱に際して幕府側にたち,饗庭荘などを恩賞として与えられ国内に勢力を伸張させた。その後,土岐氏は北条氏と縁戚関係を結び,一族を国内に繁栄させ,美濃源氏の雄族としての地位を確立しつつあった。正中の変で,後醍醐天皇の討幕計画に参加した武士のなかに土岐頼員,多治見国長ら土岐一族の名がみられるが,元弘の乱での動向は定かでない。

建武の政変では,惣領土岐頼貞は足利尊氏に従って活躍し,1336年(延元1・建武3)ごろには美濃国の守護に任じられた。以後南北朝の動乱においては終始足利将軍の与党として軍功をあげ,頼康の時代には尾張,伊勢の守護職をも獲得し,幕政においても不動の地位を占めるにいたった。美濃国内の支配においては,膨大な国衙領を半済などの手段で手中にし,一族・家臣に給与することにより安定した領国制を築きあげた。この時代国内に分布した土岐氏の庶家には,長瀬,落合,世安(よやす),島田など国衙領の地名を名字に冠したものが多くみられる。室町時代の前期においては,西濃の豪族富島氏を守護代とし,小島城を中心とする池田郡・本巣郡を主要基盤としたが,15世紀,目代の系譜をひく斎藤氏を守護代とすることによって,現岐阜市周辺部にも勢力を伸ばし,革手(かわて)府城を築いた。土岐氏の強大化を恐れた幕府は,土岐氏の乱を挑発するとともに乱後,土岐一族を奉公衆に編入した。そのため石谷,今峰,多治見,揖斐,明智など土岐一族の奉公衆は18~20家を数え,守護の庶家のなかで最大の家数をしめす。応仁の乱において,成頼は西軍に属して戦い,守護代斎藤妙椿(みようちん)が国内を統率し安定していたが,乱後下剋上の高まりのなかで家督争いが頻発し,勢力を失い,1552年(天文21)頼芸(よりのり)は斎藤道三に国を追われ,土岐氏は滅亡した。

土岐氏一族は,歴代和歌,連歌など文芸を愛好するものが多く,また歴代鷹の絵を描くのを得意とし,〈土岐の鷹〉として伝える絵を残している。江戸時代,頼芸(よりのり)の子孫は旗本として幕府に仕え,また一族の定政も大名となり,下総守谷1万石を領し,その子孫は上野沼田3万5000石を領した。

執筆者:勝俣 鎮夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

土岐氏【ときうじ】

美濃(みの)国守護家。平安時代末期に美濃国土岐郡に土着。足利尊氏に従って軍功をあげ,頼康の時代に美濃・尾張(おわり)・伊勢(いせ)三国守護となる。この時代までに国内に多くの庶家を分出,明智氏・多治見氏も庶流である。しかし頼康の子康行の時に一族の内紛から将軍足利義満の追討をうけ,一族は約20家に及ぶ奉公衆に編入。1552年頼芸(よりのり)の時に斎藤道三(どうさん)に滅ぼされた。近世上野(こうずけ)国沼田(ぬまた)藩主の土岐氏も同族。

→関連項目足利義視|岐阜城|信太荘|美濃三人衆

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

土岐氏

ときうじ

清和源氏(せいわげんじ)。源頼光(みなもとのよりみつ)の7代の孫光衡(みつひら)が平安末期美濃国(みののくに)(岐阜県)土岐郡内に住し、土岐氏を称す。頼兼(よりかね)や一族の多治見国長(たじみくになが)らは正中(しょうちゅう)の変(1324)に参画し失敗するが、頼貞(よりさだ)は足利尊氏(あしかがたかうじ)に従って美濃守護となる。南北朝時代には家紋桔梗(ききょう)を冠した一族一揆(いっき)を結び足利方として活躍、頼康(よりやす)・康行(やすゆき)は美濃・尾張(おわり)・伊勢(いせ)3か国守護を兼帯して一族繁栄したが、康行が足利義満(よしみつ)に討伐されて尾張・伊勢守護職を失う。その後一族のなかに幕府奉公衆(ほうこうしゅう)となる家が多く、美濃では豊嶋斎藤(としまさいとう)合戦、文明美濃の乱、舟田(ふなだ)合戦など家臣団内部の抗争が相次ぎ、1552年(天文21)頼芸(よりのり)が斎藤道三(どうさん)に追われて主流は没落。一族は全国に分派しており、江戸時代には上野(こうずけ)(群馬県)沼田(ぬまた)藩主土岐家のほか、旗本数家があって明治維新に至っている。

[谷口研語]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

土岐氏

ときし

中世美濃国の豪族。清和源氏頼光(よりみつ)流。美濃源氏。一説には源頼光の子孫光衡(みつひら)が,土岐郷(現,岐阜県瑞浪(みずなみ)市・土岐市)に住み,土岐氏を称したのに始まるという。南北朝期,光衡の孫頼貞は足利尊氏に仕えて活躍し,美濃国守護となる。一族は桔梗一揆(ききょういっき)と称し,団結して足利方に加わり活躍。子頼遠(よりとお)・孫頼康も足利氏と深い関係を結び勢力を伸ばしたが,その後内紛が続き,勢力が衰えた。室町中期には,庶流20余家も幕府奉公衆に列し,一族の結束が崩れた。天文年間頼芸(よりなり)が斎藤道三に追われ,主流は没落。その子頼重・頼次(よりつぐ)の子孫が江戸時代に旗本となる。一族の庶流は多く,多治見(たじみ)・明智・饗庭(あえば)・浅野・池尻・池田・蜂谷・原など100余家を数える。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

土岐氏

ときうじ

美濃の豪族。清和源氏。源頼光の子孫光信が,美濃国土岐郷に居住したのに始る。南北朝時代,頼貞が足利尊氏に従って勢力を得て,美濃守護に補任され,以後頼遠,頼康,頼雄などが足利氏の有力な武将として活躍。代々美濃守護職を世襲した。天文 21 (1552) 年頼芸のとき,斎藤道三に滅ぼされたが,頼芸の子孫は代々旗本として美濃国本巣郡に住し,明治に及んだ。なお土岐支族の定政は徳川氏に仕え,その子孫は下総守谷 (1万石) ,摂津高槻 (3万石) の転封を経て寛保2 (1742) 年頼稔のとき老中に就任,上野沼田3万 5000石を領して明治にいたっている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

土岐氏

ときし

中世,美濃国の守護大名

清和源氏の一流。美濃土岐郷に住み土岐氏を称す。頼貞は足利尊氏に従い転戦し,美濃守護となり以後一族は繁栄した。14世紀末の一族内紛後衰え,1542年頼芸 (よりなり) のとき,守護代斎藤道三に敗れ没落。子孫や一族は江戸時代に旗本・大名として続いた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の土岐氏の言及

【尾張国】より

…頼康の在任期間は以後36ヵ年に及び美濃と合わせた領国形成を強力に進めたが,これを牽制せんとする幕府と直接結び,守護支配に服さぬ国人もいた。明徳の乱(1391)による土岐氏の失脚後,守護職には畠山基国,今川仲秋,同法珍らが任ぜられたがいずれも短期間で交代し,14世紀末の約10年間,国内には混乱が続いた。この時期,おそくも1391年(元中8∥明徳2)には,知多(智多)郡が尾張守護の管轄からはずされ三河守護一色詮範の下におかれた。…

【斎藤道三】より

…道三は法名。父長井新左衛門尉は,京都の妙覚寺の僧で,還俗して美濃守護土岐氏の家臣長井弥二郎に仕え,西村と名のり土岐家中の混乱に乗じ土岐氏の三奉行の一人にまで出世した。道三は父の死により1533年(天文2)家督をつぎ,翌年長井氏の惣領長井藤左衛門尉景弘を倒した。…

【四職】より

…室町幕府の侍所は南北朝後期以降,主として山名,土岐,赤松,京極,畠山,一色の6家から交替で就任していたが,1398年(応永5)畠山氏が管領家に昇格した結果,残余の5家から頭人を出した。なお美濃守護土岐氏は1439年(永享11)以後侍所に補任された徴証がなく,また赤松氏も嘉吉の乱(1441)で没落したので,以後は京極,一色,山名の3家となり,実際に4家が恒常的に頭人を出した安定期間というのはなかった。したがって侍所家のことを俗に四職と称するのは,戦国期に至って実情を誤って回顧した結果であろうと思われ,同時代の史料・記録で四職と呼んだ例はない。…

【土岐氏の乱】より

…1389‐90年(元中6∥康応1‐元中7∥明徳1)将軍足利義満が土岐氏の内紛に介入して土岐氏の勢力を削減させた乱。美濃の乱ともいう。…

【土岐洞文】より

…戦国時代の美濃の土岐氏一族の武人画家。土岐氏はその一門の中から画技をよくした者を輩出したが,そのもっとも著名な一人である。…

【美濃国】より

…清和源氏の祖経基王をはじめ,その子満仲,満政,孫の頼光,頼信など美濃守に任ぜられたものが多く,彼らは任国でその基盤を徐々に形成していった。その流れの主たる系統は,満政の曾孫重宗を祖とする重宗流と,頼光の子頼国の流れで,この流れはのちに[土岐氏]を称する国房流と,山県郡に土着しのち山県氏を名のった頼綱の流れに大別される。国房流が院と結びついて光信,光保のように検非違使(けびいし)となって主として京都で活躍するのに対し,重宗流は比較的早い時期に方県郡を中心に土着し,院分の国衙領をおさえて勢力を拡大するといった対照的な歩みをみせるが,ともに平安末から鎌倉初期の争乱のなかで,中央政界の複雑な動きにほんろうされて打撃をうけ,武家の棟梁への道をとざされてしまった。…

※「土岐氏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」