翻訳|cough

精選版 日本国語大辞典 「咳」の意味・読み・例文・類語

しわ‐ぶき しは‥【咳】

しわ‐ぶ・く しは‥【咳】

せ・く【咳】

すわ‐ぶ・く すは‥【咳】

すわ‐ぶき すは‥【咳】

がい【咳】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「咳」の意味・わかりやすい解説

咳 (せき)

cough

医学的には〈咳嗽(がいそう)〉という。咳中枢の興奮によって生じる気道の防御反射。呼吸による気管内の気流の速さは,ふつう秒速6~7m程度であるが,咳の際には,ときに200~300mにも及ぶことがあり,台風の風速よりはるかに速い。これによって,気道内にたまった痰や異物をふきとばす。

咳発生のしくみ

咳の動作は3段階にわけられる。(1)吸息期 深く息を吸い声門を閉じる。(2)加圧期 胸・胸壁の筋肉を一気に強く収縮させて,胸腔内の圧力を高め,ときに2気圧にも達する。(3)駆出期 声門を急激に開き,加圧された空気は一気におし出される。この際,気管支筋が収縮して気管支の内腔がせまくなることによって,気流はさらに加速される。また軟口蓋がもち上がって,鼻腔を閉じることによって,鼻のほうへ異物がまわらないようにする。

咳は,いったん出はじめると止めることは難しい。それは,咳が基本的に大脳から独立した神経反射(咳反射)によって生じるからである。しかし,ある程度の大脳支配も受けているため,咳払いのように意志によっておこしたり,軽い咳ではがまんすることもできる。気道の粘膜には,外部からの刺激を感じとる部位(刺激受容器)がある。痰や異物などのような機械刺激に反応する受容器は,おもに咽頭,喉頭および気管分岐部など気道の入口近くに分布する。刺激ガスのような化学刺激に反応する受容器は,より末梢の気管支や細気管支に分布している。温度刺激のみでは一般に咳をおこすことはないが,炎症などをおこして受容器が敏感になっていると,温度刺激でも咳はおこる。これらの受容器に生じた刺激は,迷走神経を介して延髄にある咳中枢に伝えられ,そこから咳動作をおこす諸器官(呼吸筋,声門,気管支筋など)へ命令が伝達されて咳が生じる。咳にともなって気管支筋は収縮するが,その役割は従来,気流速度を速めるためと,異物がさらに奥に進入しないようにするためと理解されてきた。しかし最近,気管支筋の収縮は,咳発生のしくみそのものにかかわっているという考え方が出されてきた。すなわち,気道刺激によって,まず気管支筋の収縮がおこり,これによってさらに二次的に受容器が刺激され,それによって咳がひきおこされるという考え方である。咳は一つ出るとつぎつぎと続くことがあり,この場合は肺の伸展受容器stretch receptorによるヘーリング=ブロイエル反射も関与する。吸う息が深く,急速であるほど,伸展受容器の興奮は大きく,強い呼気すなわち強い咳をひきおこす。ヘーリング=ブロイエル反射自体は,咳を始動するものではないが,咳を強めるはたらきがある。

湿性咳嗽と乾性咳嗽

咳は臨床上,痰を伴うものと伴わないものにわけられ,前者は湿性咳嗽,後者は乾性咳嗽いわゆる空咳とよばれる。湿性咳嗽は,慢性気管支炎や気管支拡張症など痰の出る病気にみられる。乾性咳嗽は,咽頭,喉頭の炎症や異物,腫瘍などによる気道の刺激によるほか,胸膜への刺激や外耳道への刺激のように,直接,迷走神経を興奮させることによっておこることもある。百日咳では百日咳トキシンによって,直接咳中枢が刺激される。風邪をこじらせた状態でみられる咳は,通常,乾性咳嗽と湿性咳嗽が入りまじる。

病気によって特徴的な咳がみられる場合がある。ジフテリアやクループにみられる犬の遠ぼえ様の咳,百日咳や,気管分岐部リンパ節腫張などの痙攣(けいれん)性咳などである。百日咳では,しばしば咳のあとの吸気に高いヒューという音がする。

咳と咳止め

咳は本来気道の防御反射であり,鎮咳薬(ちんがいやく)によって,むやみに止めてはならない。咳をおこす原因となっている疾患そのものをまず治療することが原則である。とくに湿性咳嗽では,痰の切れをよくし,去痰を円滑にすることがたいせつである。しかし,1回の咳は2cal以上のエネルギーを消耗するといわれ,空咳や必要以上の咳は止める必要がある。今日使われている鎮咳薬には,コデインのような麻薬性のものとその他の非麻薬性のものがあるが,いずれも咳中枢の抑制剤である。最近,伸展受容器を抑制する末梢性の鎮咳薬もつくられている。

執筆者:工藤 翔二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

内科学 第10版 「咳」の解説

咳(咳・痰)

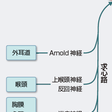

咳は家庭医を訪れる患者の主訴の中で最も多いものの1つである.咳とは深吸気後に一瞬声帯を閉じて気道内圧が十分上昇したところで声門を開放することにより,爆発的に息を吐き出す一種の呼吸運動である.咳の発生機序を図2-35-1に示す.ほとんどの場合反射的に発生するが,大脳皮質の指令により,意識的に行うこともできる.本来は気道内異物,吸入性有害物質,喀痰などを排除する重要な生体防御症状である.咳の気道清浄化作用は,呼気流速に大きく依存する.咳の呼気流速が低下する原因には,呼気筋の収縮を制御する中枢ないし末梢神経疾患,筋疾患や,胸壁痛,腹筋痛などがある.また喘息では気道攣縮や粘稠な喀痰による気道閉塞により,肺気腫や気管・気管支の軟骨異常症では,呼気時に通常より気道が狭細化する(動的圧縮)ことにより,やはり咳の気道浄化作用が阻害される.

合併症

咳は過剰となると障害をもたらす.すなわち1回の咳でおよそ2 kcalのエネルギーを消費し,長期に続くと体力が消耗する.また肋間筋や腹筋の障害や肋骨骨折により強度の胸痛の原因となる.声帯に負担がかかり,喉頭痛や嗄声の原因となる.腹圧の上昇のために,失禁や嘔吐を誘発することもある.胸腔内圧は最大100~300 mmHgまで上昇するため,心臓への血液還流が低下し,一過性の低血圧が生じて失神に至る咳失神(cough syncope)が発生することがある.高い胸腔内圧のために,肺末梢から間質に空気が入り込み,縦隔気腫ひいては皮下気腫の原因となる.咳は一般に夜間に多く,睡眠障害の原因となる.

原因

ほとんどの呼吸器疾患が咳の原因となる.胸部X線写真やCTで異常所見が認められるなら,それと咳との関連を検討することが優先される.しかし日常診療では陰影を認めない例も多い.そのうち3週間程度で自然軽快する急性咳嗽のおもな原因は,各種の細菌,ウイルス,マイコプラズマ,クラミジアによる急性気管支炎である.これらは3~8週間程度持続する遷延性咳嗽の原因としても重要である.8週間以上続く慢性咳嗽のおもな原因疾患は,副鼻腔気管支症候群,咳喘息,アトピー咳嗽,胃食道逆流症,慢性気管支炎などである.

痰を伴う咳は湿性咳嗽(productive cough),伴わないものを乾性咳嗽(dry cough)とよぶ.湿性咳嗽をきたす代表的疾患として慢性気管支炎,びまん性汎細気管支炎,気管支拡張症がある.乾性咳嗽をきたす代表的疾患には,咳喘息,アトピー咳嗽,間質性肺炎,アンジオテンシン転換酵素阻害薬による咳,心因性咳などがある.

治療

咳は患者にとってしばしば大変つらい症状である.鎮咳薬や気管支拡張薬により適宜抑制する必要がある.しかし,湿性咳嗽では痰の存在が咳の一因であるので,過度な咳の抑制は痰の貯留を助長し,むしろ病態を悪化させる可能性がある.高齢者の唾液の不顕性吸引による咳の場合も同様である.[山口悦郎]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「咳」の意味・わかりやすい解説

咳

せき

咽頭(いんとう)、気管、気管支などの気道粘膜の刺激が、迷走神経を介して、呼吸筋を支配する神経線維に伝達され、反射的に肺の中の空気が気道から音をたて、爆発的に出る現象で、生体防御反応の重要な一つである。医学的には咳嗽(がいそう)ということもある。この現象は、生理学的には、短時間の吸気期、内圧の亢進(こうしん)する圧縮期、空気が急速に外に飛び出す駆出期と細かい段階に分けられている。咳は、通常、痰(たん)を伴う湿性と、伴わない乾性とに分類される。また、咳の出方は、日中・夜間といった時間帯や体の位置にも影響され、爆発的に、あるいは発作的に、ときにはいわゆる咳払い状に出ることがある。発作的に激しい咳が続き、顔面が紅潮または蒼白(そうはく)になって苦しみ、そのあと笛声(ふえごえ)というヒューといった音をたて、深い吸気を伴う咳は百日咳の特徴として知られている。咳は、元来、気管支の線毛運動などの生理的機能では除くことのできない異物の除去を目的とした反射であるため、塵(ちり)・煙などの環境の変化によっても容易におこるが、咳を症状とする疾患には次のようなさまざまなものがある。すなわち、扁桃(へんとう)炎、咽喉(いんこう)頭炎、副鼻腔(びくう)炎、アデノイド、喉頭癌(こうとうがん)などの上気道疾患、および、気管支炎、気管支喘息(ぜんそく)、肺うっ血水腫(すいしゅ)、塵肺(じんぱい)症、肺炎、肺結核、百日咳、肺ジストマ、肺癌、胸膜炎などの呼吸器疾患、さらに、耳内異物、外耳疾患、反回神経および横隔膜神経の反射、ヒステリーなどである。咳は防御反応の一つであるといっても、睡眠を妨げるばかりでなく、気道の内容を奥に押し込んだり、感染を他の部分に広げたり、胸膜の癒着がはがれたりする危険もあるので注意を要する。

[渡辺 裕]

百科事典マイペディア 「咳」の意味・わかりやすい解説

咳【せき】

→関連項目去痰薬|鎮咳薬

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「咳」の意味・わかりやすい解説

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の咳の言及

【喉頭】より

…これには披裂喉頭蓋レベル,仮声帯レベル,声帯レベルの三つの高さで,それぞれ喉頭腔を閉鎖する働きがある。これによって異物が下気道に侵入することを防ぐが,万一,喉頭腔内に異物が迷入すれば反射的な咳が起こり,これを排除する。発声機能は,とくにヒトではコミュニケーションの面で重要な位置を占めている。…

【呼吸】より

… 呼吸反射による神経性調節には,気道にある肺伸張受容器から起こるヘーリング=ブロイエル反射,肺刺激受容器,肺胞壁のJ受容器から起こる反射,肺血管反射,肺化学反射などをふくむ肺迷走神経反射がある。また,気道とくに咽頭,喉頭,気管,気管支内面にある咳の受容器の機械的および化学的刺激によって発生する求心性インパルスが,肺迷走神経内を上行して延髄に達してひき起こされる咳の反射,鼻腔内の受容器から三叉神経内を上行する求心性インパルスによって起こるくしゃみの反射のように,防御反射としての意味をもつ反射がある。このほか,皮膚,粘膜の化学刺激,温熱,機械的刺激などに応ずる非特異的受容器,骨格筋と腱の固有受容器からの反射も知られている。…

【鎮咳薬】より

…咳を止める薬で,俗に〈咳止め〉ともいう。咳がおこる機構は複雑であるが,気道内の異物,分泌物,炎症などが気道粘膜を刺激して気管を収縮させるのが咳反射の引金になると考えられる。…

※「咳」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

〈ガイ〉せき。せきをする。「

〈ガイ〉せき。せきをする。「 〈せき(ぜき)〉「

〈せき(ぜき)〉「