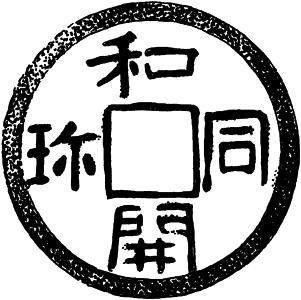

デジタル大辞泉 「和同開珎」の意味・読み・例文・類語

わどう‐かいちん【和同開×珎】

[補説]奈良文化財研究所の調査では、平城京で和同開珎の元になる種銭を作成し、それを銅の産出地に送って大量生産した可能性があるとされる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本古代の銭貨。皇朝十二銭のはじめ。銀銭と銅銭がある。708年(和銅1)正月,武蔵国秩父郡から和銅が献上され,元号を和銅と改めたのをうけて,同年2月に鋳銭事業の督促を職務としたらしい〈催鋳銭司〉が置かれ,5月に初めて銀銭を行い,8月に初めて銅銭を行ったと《続日本紀》に見えるのが,その発行を示す史料である。銭文〈和同〉の意味については,年号,吉祥句の両説があるが,両方の意味を含めたと見るべきであろう。また〈開珎〉の読みについても,〈珎〉を〈珍〉と通字として〈かいちん〉とする説と〈宝〉の俗字の〈寳〉の省文として〈かいほう〉とする2説がある。しかし当時の原史料では,〈珎〉の文字は〈ちん〉の音を表しているので,〈かいちん〉と読むべきであろう。

銀銅2種のうち律令国家の銭貨政策の中心に置かれたのは銅銭のほうで,律令国家はこれに地金の銅より高い法定価値を付与して支払手段として使用し,財政的利益を得た。一方,銀銭は,和同開珎発行以前にすでに定着していた地金の銀のもつ貨幣的機能を銅銭にうけつがせるための媒介物として発行されたと考えられる。銅銭がある程度流通すると銀銭の存在意義は少なくなり,709年8月と翌年9月の2回使用の停止令が出された。

和同開珎の出土地は,大和,山背の平地部を中心とする畿内と近江南部に多く,この地域では《正倉院文書》を中心に多数史料があるように,和同開珎は交易手段として使用された。これに対して,陸奥国(岩手県北上市の旧江釣子村猫谷地遺跡その他),出羽国(秋田市秋田城址その他)や長門国(山口県萩市の北方海上の見島ジーコンボ古墳群その他)など,中央から遠く隔たった地域からも出土し,その浸透ぶりをうかがうことができるが,これらは官・権力を象徴する宝物として扱われていたと考えられる。なお中国でも,黒竜江省寧安県の渤海国東京城址(銅銭1枚)と西安市の唐長安城興化坊址(銀銭5枚)の2ヵ所で発見されている。

→鋳銭司

執筆者:栄原 永遠男

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本古代の銭貨。銀銅両種があり、銅銭は皇朝十二銭の第一番目とされてきた。708年(和銅1)正月、武蔵(むさし)国秩父(ちちぶ)郡(埼玉県秩父市)から和銅が献上されて「和銅」と改元されたのを受けて、5月に銀銭、8月に銅銭が初めて発行されたが、律令(りつりょう)国家の銭貨政策の中心に置かれたのは銅銭であった。「わどうかいほう」とよばれることもあるが、銭文「和同」は年号と吉祥句の両意を含み、「珎」は当時の原史料からみて「珍」の異体で「チン」と訓(よ)むべきであろう。

その出土地は畿内(きない)とその周辺(とくに大和(やまと)、山背(やましろ)、近江(おうみ)南部)に多く、この地域では交易手段や律令国家の支払い手段として機能した。これに対して辺境の古墳から出土する例(岩手県花巻(はなまき)市湯口熊堂(ゆぐちくまんどう)古墳群、山口県萩(はぎ)市見島(みしま)ジーコンボ古墳群その他)などは、富、権力を象徴する宝物として扱われたことを示している。

[栄原永遠男]

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

708年(和銅元)に発行された金属貨幣。皇朝十二銭の1番目。5月発行の銀銭と,8月発行の銅銭があり,銅銭には鋳造時期により大別して古和同と新和同がある。「和同」は年号和銅とは別の吉語か。「珎」を「寳」の省画とみて「かいほう」と読む説もあるが,「珎」は「珍」であり,「かいちん」と読む説が有力。唐の開元通宝にならって銭貨制度を整え律令国家の儀容を整備するとともに,平城京遷都に要する莫大な経費を確保し財政運用の円滑化を図るため発行された。蓄銭叙位令や,畿内の調の銭納などによって京畿内を中心に広く流通するようになった。709年8月,銀銭の使用を禁止。和同銀銭の発行には,それまで貨幣的機能を担ってきた銀の地金の機能を,和同銅銭にうけつがせるための仲立ちとして意味があった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

…これらは飛鳥時代に朝鮮から伝来した鋳貨といわれる。最初の官銭は708年(和銅1)に鋳造された和同開珎(わどうかいちん)であった。これに続いて奈良・平安時代には万年通宝(760創鋳),神功開宝(765),隆平永宝(796),富寿神宝(818),承和昌宝(835),長年大宝(848),饒益神宝(859),貞観永宝(870),寛平大宝(890),延喜通宝(907),乾元大宝(958)が相次いで発行された。…

…正倉院もまた金工の宝庫であり,鏡,錫杖,柄香炉,銀壺などの鋳造品,薫炉,盤などの鍛造品と多種多彩の金工遺品を伝えている。奈良時代にはこのほか,日本ではじめて和同開珎などの貨幣が鋳造された。これらは惣型鋳造によるもので,このうちの開基勝宝は金貨幣である。…

…銭と金銀貨との比価。日本において銭貨の交換割合がはじめて定められたのは721年(養老5)1月で,銀貨の和同開珎1枚をもって銅貨の和同開珎25枚(文)に相当することとした。ついで760年(天平宝字4)発行の金貨開基勝宝は1枚をもって同年発行の太平元宝(銀貨)10枚,また太平元宝1枚は同年発行の万年通宝(銅貨)10枚に相当するという交換割合が規定された。…

…清末の1900年(光緒26),銅元(洋式の銅貨)の発行によって銅銭は歴史的使命を終えた。日本にも王莽(おうもう)の貨泉をはじめ,開元通宝,宋銭,永楽通宝など多くの銅銭が輸入されたが,なかでも開元通宝は和同開珎のモデルとなったことはよく知られている。なお日本の銅銭については〈銭(ぜに)〉の項を参照されたい。…

…しかし律令制はもともと社会・文化の発展段階の異なる中国のそれを,性急に日本に受容・適合させようとしたものであるため,やがてその矛盾が各方面に現れ,政府はその対応に苦慮することになった。たとえば最初の銭貨として鋳造された和同開珎が,蓄銭叙位令などで流通を奨励されたにもかかわらず,貨幣経済の基盤が未成熟であったため,その利用範囲が畿内をあまり出なかったという事実や,班田収授法の基礎として公地公民を標榜しながら,人口増加に伴う田地不足を解消するため開墾を奨励した三世一身法(723)や墾田永年私財法(743)が,やがて大寺院や貴族・豪族の大土地私有を誘発して荘園を成立させ,土地制度の根底をゆるがすようになった事実などは,その一例である。

[文化]

奈良時代の文化はその頂点をなす聖武朝の年号によって〈天平文化〉ともよばれる。…

…貨幣(紙幣も含む)を偽造したもの。その歴史は貨幣の製造,流通とともにあり,日本では和同開珎発行直後の翌709年(和銅2)1月以来頻繁に私鋳銭(しちゆうせん)に対する禁令が出されている。しかし,室町時代のように私鋳銭が日常的に流通したような例もあり,私鋳銭が贋金であるかどうかは,金属貨幣の場合はその品位と社会条件によって左右されることもあった。…

※「和同開珎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新