改訂新版 世界大百科事典 「史跡」の意味・わかりやすい解説

史跡 (しせき)

一般には,遺跡と同義で,明治時代末期以降現在でもその意味で使用されていることが多いが,1919年の〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉以降は,遺跡のうち,特に法律にもとづいて指定保護されているものを指すようになり,現在では狭義の史跡は,国宝,重要文化財,名勝,天然記念物などとならぶ,文化財の種別の一つとなっている。

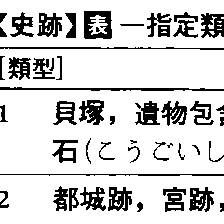

法律による史跡保護の制度は,〈史蹟名勝天然紀念物保存法〉により重要な遺跡の史跡指定と,その破壊や現状変更に対する規制その他の制度が定められたのを初めとし,50年,文化財保護法に制度の基本が引き継がれ,現在に至っている。それによると史跡は,遺跡のうち,規模,遺構の状況,出土遺物等において歴史上・学術上の価値が高く,日本の歴史の正しい理解のために欠くことのできないものについて,文部大臣が文化財保護審議会に諮問し,対象地域を特定して官報に告示し,その土地等の所有者,占有者に通知して行われる。史跡のうち特に価値が高く,日本の文化の象徴であるものは,同様の手続により特別史跡に指定される。84年10月末現在,史跡の数は1211件,うち56件が特別史跡である。指定理由の分類は9項にわたってなされている。その実例とともに表を参照されたい。

これら史跡の現状を変更し,またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,文化庁長官の許可を得なければならない。無許可の現状変更等については,罰則が適用され,原状回復が命ぜられることがある。許可が得られない場合には損失補償が行われることとされているが,実態上このような場合を含めて,規制を受けている土地等をおもに地方公共団体が買い取る措置がとられる。さらに史跡の所在,範囲,意義等を明示するための標識類,あるいは損壊,荒廃を予防する各種施設の設置が行われ,また損壊部分の修理,永久保存のための民有地の買取り等も実施され,ときにはその活用をはかるために整備し,史跡公園などとして公開することも行われている。この種の事業は,通常,文化庁長官によって管理団体として指定されている地方公共団体等またはその史跡の所有者が実施し,多くの場合国による補助が行われている。なお史跡と特別史跡の間には,保護上の差異はほとんどない。

国による史跡指定のほかに,地方公共団体においても,その地方として重要な遺跡につき,文化財保護に関する条例によって教育委員会が史跡の指定・保護を図っている。

遺跡の保護は,その原則からみると,日本の史跡のようにそのうち特に重要なものについて特定し,その厳正保存を図ろうとする方法と,イギリスや北欧諸国のように,すべての遺跡を登録し,その保存に影響を及ぼす問題が発生するたびに,対処・方途を検討する方法とがある。しかし,史跡指定方式のみだと,史跡以外の遺跡の軽視におちいりがちだし,登録方式のみだと,すべての遺跡の保存が不可能な現実のなかでは,遺跡破壊の歯止めがなくなることも少なくない。いずれにしても一長一短がある。日本の遺跡保護は,史跡指定と並行して,すべての遺跡を登録することも行われていて,両方式を折衷したものといえる。

→遺跡

執筆者:和田 勝彦+田中 琢

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「史跡」の意味・わかりやすい解説

史跡

しせき

広い意味にとれば、先史時代から現代に至るまでの、人類の活動を示す痕跡(こんせき)(遺構・遺物)を認めうる場所、あるいは由緒のある場所をさすが、法律や条例によって指定され、特別の保護・顕彰の措置を受ける特定の場所を史跡とよび(指定史跡)、それ以外の場所を遺跡とよんで区別する場合もある。古くは一般的に史跡といった場合、前者をさすことが多かったが、最近は史跡と遺跡とを使い分けることが多い。

[田村晃一]

山川 日本史小辞典 改訂新版 「史跡」の解説

史跡

しせき

広義には遺跡をさす。狭義には文化財保護法により,日本の歴史の理解に欠くことができず,かつ学術的な価値が高い遺跡として文部大臣が指定したものをいい,史跡と特別史跡がある。集落・古墳・官衙・寺社・教育施設・産業・交通・土木・旧宅など多岐にわたるが,それらの具体的な分類は,1951年(昭和26)に文化財保護委員会が告示した「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」による。2015年(平成27)3月現在で,国特別史跡は61件,国史跡は1733件。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

百科事典マイペディア 「史跡」の意味・わかりやすい解説

史跡【しせき】

→関連項目文化財

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の史跡の言及

【文化財保護法】より

…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…

※「史跡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新