精選版 日本国語大辞典 「台湾総督府」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「台湾総督府」の意味・わかりやすい解説

台湾総督府 (たいわんそうとくふ)

日本が台湾での植民地支配のために台北においた官庁。当初は台湾総督府条例(1896)に基づく軍政機構で,首長の総督は陸・海軍の大・中将に限られ,民政・軍政・軍令の総合機関だった。1919年に世界的民主化の潮流のもとで武官総督制は廃止,別に軍令機関として台湾軍司令官がおかれ,陸軍武官総督のみが台湾軍司令官を兼ねた。日本の台湾支配は朝鮮統治に14年先行した。それにもかかわらず大枠のうえで,形式と内実に差があったゆえに,総督の格付け,総督府の政策にも微妙な違いが見られた。台湾は清朝下中国の辺境の一部を〈割譲〉し,朝鮮は一国を丸ごとに〈併合〉して植民地支配を行った。日露戦争の勝利,日韓併合を契機に北進政策が明確化し推進されることなどが差異の大前提となる。差異は朝鮮総督に総理大臣・大臣経験者が多く着任したが,台湾には総理大臣どころか大臣経験者すらまれなケースだった。統治の総鎮守と象徴化された朝鮮神宮(1925年に朝鮮神社から昇格)と台湾神宮(1944年になってはじめて台湾神社から昇格)の創建,祭神,社格にも著しい違いがあった。志願兵制度(朝鮮は1938年1月,台湾は42年4月に陸軍,43年7月に海軍が発足)と徴兵制(朝鮮は1942年,台湾は44年度から発足)の実施期,創氏改名(朝鮮),改姓名(台湾)の実施内容,さらには華族(朝鮮には李王家,台湾にはなし)の有無の面でも差は歴然だった。

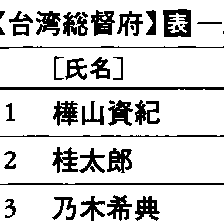

総督は天皇親任で,中央政府監督下に民政部門の首脳(民政局長官1895.5.21~96.4.1→民政局長1896.4.1~98.6.20→民政長官1898.6.20~1919.8.20→総務長官1919.8.20~1945.10.25)がおかれ,総督を補佐した。台湾総督府は総督,総務長官,台湾軍司令官(中央統帥権に直結)のいわば三位一体(陸軍武官総督だけは軍司令官兼務で二位一体)の強力な官庁として,台湾を50年間支配した。総督は警察権力を掌握するほか出兵請求権をもち,帝国議会からほぼ自由に律令の名の〈法律〉を制定し,特別会計,事業公債,専売(アヘン,塩,ショウノウ,タバコ,酒,マッチが中心)と広範な官業(鉄道,港湾,林業が中心)によって生み出した豊かな財源で強権政治を行った。50年間在任した総督は19代,うち武官は初期の7代と後期3代で約33年間を数え,中間が文官総督で9代約17年間である(表参照)。第4代の児玉総督期までに漢族系反日ゲリラを制圧し,漢族系社会での支配秩序を確立した。第5代佐久間総督は在任期間の9年を使って高山族を全面的に弾圧し,山地,林野の国有化,高山族社会での開発秩序の樹立を図った。文官総督期間は植民地秩序の保持強化に力点が移り,総督人事は中央政局に連動して与党の利権ポスト化した。〈満州事変〉以降,対岸と東南アジアへの軍事的配慮と島内治安保持強化の必要から武官総督が復活し,島内では戦時体制に即した皇民化運動が終戦まで続いた。

執筆者:戴 国 煇

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「台湾総督府」の意味・わかりやすい解説

台湾総督府【たいわんそうとくふ】

→関連項目伊沢修二|後藤新平|台北|拓務省|霧社事件

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「台湾総督府」の意味・わかりやすい解説

台湾総督府

たいわんそうとくふ

日本の台湾統治のための植民地行政官庁。1895年(明治28)台北に設置された。初めは軍政機関で総督には武官をあて、軍事・行政の統一的運用を図った。総督には法律の効力を有する命令(律令)を発する権限が与えられ、憲法との関係で長く法学上の論争をよんだ。1919年(大正8)には総督の武官制を廃し、文官を任用、同時に台湾軍司令部が独立した。36年(昭和11)以降は武官総督制が復活した。機構は総督、民政長官(のちに総務長官)のもとに内務、財務、殖産、警務などの内局と、法院、交通局、専売局などの所属官衙(かんが)をもち、州、庁の地方行政機関があった。台湾領有以来、強力な治安政策を遂行して漢民族、高山族の抵抗を抑え、積極的に台湾の植民地化を推進し、樟脳(しょうのう)、阿片(あへん)、煙草(たばこ)などの専売、阿里(あり)山林業などの官営で大きな財政収入をあげた。45年(昭和20)日本の敗戦で消滅。

[岡部牧夫]

山川 世界史小辞典 改訂新版 「台湾総督府」の解説

台湾総督府(たいわんそうとくふ)

日本が台湾を植民地統治するための行政機構。1895年下関条約批准後,台湾総督府が設置され,台湾総督には律令制定権や軍事権などの絶大な権限が与えられた。1898~1917年までは旧慣尊重政策にもとづき,土地調査を実施し,産業インフラを整備,植民地教育を行った。18~35年までは内地延長主義にもとづき,本国の法律を台湾に適用し,同化政策を推進した。36~45年には皇民化政策を実施,日本語常用や神社参拝を強要し,台湾住民を戦時動員した。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「台湾総督府」の意味・わかりやすい解説

台湾総督府

たいわんそうとくふ

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「台湾総督府」の解説

台湾総督府

たいわんそうとくふ

日清戦争後,日本が台湾統治のため設置した行政府。1895年(明治28)台北に設置。最高行政官は台湾総督で,陸海軍大将・中将から任命。初代樺山資紀(すけのり)から敗戦時の安藤利吉まで19人が就任した。行政・司法・立法・軍事にわたる権限を掌握していた。1919年(大正8)の官制改革で武官総督制が廃止され,文官総督が就任する場合には別に台湾軍司令官が任命されることになった。21年以降新たに台湾議会を設置する請願が帝国議会にだされ,また抗日運動もおこったが,弾圧され抑えられた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「台湾総督府」の解説

台湾総督府

たいわんそうとくふ

総督は陸海軍の大・中将から任命。初代は樺山資紀。民政とともに軍政・軍令の全権を有していたが,1919年より文官が総督に任命されるようになり,別に台湾軍司令官が置かれた。'45年の敗戦により廃止された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

旺文社世界史事典 三訂版 「台湾総督府」の解説

台湾総督府

たいわんそうとくふ

1895〜1945年の50年間にわたり,台湾を支配し,その間に在任した総督は19代におよんだ。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新