日本大百科全書(ニッポニカ) 「古代オリエント文明」の意味・わかりやすい解説

古代オリエント文明

こだいおりえんとぶんめい

紀元前3200年ごろから紀元前4世紀後半のアレクサンドロス大王による統一まで、およそ3000年間、西アジア、エジプトに栄えた世界最古の文明。

[高橋正男]

古代オリエント学の誕生

現在のイラン、イラク、シリア、トルコ、レバノン、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、エジプトなどの国々にまたがるオリエント地方は、人類最古の文明の発祥地であるのみならず、世界の四大宗教のうち三つまで、すなわちユダヤ教、キリスト教、イスラム教がこの地で生まれた。また東西文明の交流の場として東西の諸文明に大きな影響を及ぼし、かつ近年の中東地域の緊張は全世界に強い影響を与えている。

今日歴史用語として広く用いられている「オリエント」は、東はインダス川流域から西はアナトリア半島とナイル川の流域を含む今日の政治的・地理的概念としての欧米中心主義を表している「中近東」もしくは「中東」とよばれている地域をさし、悠久のいにしえから現代に至るまで一つの完結した独自の歴史的世界を形成していたことが明らかにされつつある。

その中心は、ティグリス、ユーフラテス両川流域のメソポタミアと、ナイル川の流域のエジプトで、両地方とも前3000年前後に国家が誕生し、都市文明が成立した。これをもって歴史時代の始まりとされる。しかし、文明の中心が地中海域に移るにしたがい、古代オリエント文明はしだいに忘れ去られていった。

かつて優れた文明を残したこの地方は、16世紀ごろまでは、東西いずれの地方からみても辺境の地であった。聖書を日常生活の唯一の規範としていたヨーロッパ人が古代オリエントの歴史や風土に新たな関心を抱いて同地を旅行するようになったのは、地理上の発見以後のことであった。古代オリエントの歴史が科学的に解明され始めたのはここ150年余りのことである。19世紀までのわれわれの古代オリエントに関する知識は、おもに『旧約聖書』と、古代のギリシア・ローマ時代の古記録や、ヨーロッパ人の旅行記に限られていた。すなわち、「モーセの五書(ごしょ)」を中心としたイスラエルの諸伝承と前5世紀のヘロドトスやストラボン(前64ころ―後21ころ)などの比較的後代の諸記録を中心としたものであった。

古代オリエント文明の発生、盛衰、伝播(でんぱ)を研究対象とする科学的な学問が生まれ発達したのは、19世紀の西ヨーロッパにおいてであった。これは当時の列強、とくにフランス、イギリスの植民地活動と、それに伴う古代文字の解読と密接なかかわりをもっていた。19世紀に入って、フランスのシャンポリオンが、ナポレオンによって将来された「ロゼッタ石(ロゼッタ・ストーン)」の上段に刻まれていた人間や獣をかたどった象形文字=聖刻文字(ヒエログリフ、神聖文字)――中段には民間(民衆)文字(デモティック)が、下段にはギリシア文字が刻まれていた――の音価を探り当て、およそ2000年余りの間死語となっていた文字を解読(1822)した。

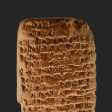

楔形(くさびがた)文字の解読にはエジプト聖刻文字の場合のような劇的な競争や記念すべき日はない。古代ペルシア語で刻されたペルセポリスの碑文や、古代ペルシア語、エラム語、バビロニア語の3か国語を併刻したビストゥン(ベヒスタン)碑文などによって解読されていった。

これらの古代文字が解読されていくなかで、古代オリエント学の双璧(そうへき)である「エジプト学」と「アッシリア学」とが誕生した。一方、19世紀中葉ごろからの遺跡の発掘調査は、数千年間土砂に埋もれていた古代都市をはじめ、神殿、宮殿、墳墓などを明らかにした。ここに文献学、考古学の両面からの研究は、古代オリエント文明の解明に大きな貢献をした。「エジプト学」はその対象とする地域も人種も一様であるが、「アッシリア学」は古バビロニア、新バビロニアなど楔形文字が使用された文化地域の諸民族を対象とする。その後、欧米において、古代オリエントに関するあらゆる文献、遺構、遺物などを用いて古代オリエントの言語、歴史、文化、および社会全般を研究する古代オリエント学の諸分野の研究の専門化が急速に進んだ。さらに現在では、「エジプト学」に加えて、「シュメール学」「バビロニア学」「エラム学」「ヒッタイト学」「イラン学」「ウガリト学」「旧約聖書学」などの独立した研究諸分野が存在している。今日では古代オリエント文明を抜きにして人類文化史は語れず、その世界史的意義はきわめて大きい。

[高橋正男]

文明の発生

いまからおよそ5000年余り前に、メソポタミア南部(イラク南部)において、同地に移住してきたシュメール人(人種的帰属や言語系統は不明)によって、なぜ、いかにして人類最古の文明の原型がつくりだされたのかについての研究が、19世紀中葉ごろから開始された考古学の発掘調査によって本格的に進められた。19世紀末葉には、アッシリアやバビロニアの文明に先行するシュメール文明の存在が、テルロー(古代のラガシュ)の発掘調査によって初めて明らかにされた。メソポタミア南部のシュメールの遺跡の発掘調査は、第一次世界大戦中も大英博物館の後援のもとに続行された。さらに大戦後はウル、エリドゥ、ウバイド、ウルク、ジェムデト・ナスルなどの遺跡の調査が相次いで行われ、シュメール文明の形成過程の一端が確認された。

文明形成の過程については、これら多くの考古史料およびその諸成果を踏まえて、これまでにいくつかの理由があげられてきた。そのなかで最大の要因は、人類史の大部分を占める自然依存の狩猟、採集経済生活から脱出して、初めて農耕、牧畜という食糧生産経済生活へ移行したことである。これは火の発見に次ぐ重要な段階であった。イギリスの考古学者チャイルドは、この転換=食糧生産の開始を人類史の第一次革命、すなわち「新石器革命」と名づけた。そして文明の開始を第二次革命(「都市革命」)とよんだ。新石器革命の結果、余剰生産と蓄積が可能となるとともに性別や年齢別による仕事の分業が行われ、道具や建築、製陶、機(はた)織りなどの諸技術の進歩、専門化が促された。このように新石器革命は人間生活にひとまず安定をもたらした。およそ1万年前のことであった。

以後、生活の諸条件、諸実体は今日まで変わっていない。そして、乾燥が始まったころの大河の諸流域は沼沢地や大密林であって、同地には猛獣、毒蛇が生息し、しばしば洪水が起こり、もっとも困難な環境をなしていた。文明への道は、この逆境と取り組み、これを克服した人々の努力の結果生み出されたものであった。こうして新石器文化はメソポタミアおよびエジプトを中心としてオリエント一帯に広がり、さらに中央アジアを越えて華北にまで農耕文化をもたらした。やがて彼らは文字と金属器とを発明し、統一ある国家組織を形成して、ここに人類最古の都市文明が発生した。

人類の歴史が文明とよばれる段階に到達し歴史時代が始まったのは、メソポタミアとエジプトではおおむね前四千年紀末葉から前三千年紀初頭にかけてであった。やや遅れてインダスおよびクレタがこれに加わり、東アジアではさらに遅れ、殷(いん)が文明の段階に入ったのは前1500年ごろであった。

[高橋正男]

エジプトとメソポタミア

オリエントの定住農耕社会は大規模な治水、灌漑(かんがい)機構のうえに成立したが、エジプトとメソポタミアでは自然的・社会的諸条件の相違から事情がかなり異なる。

エジプトは、東西を不毛の砂漠、北方は海、南方はヌビアの大密林に囲まれ、周囲から隔絶され孤立した位置を占めていたが、自然資源が豊富であったため、ほぼ自給自足可能な一つの完成した世界を形成していた。エジプトは「ナイルの賜物(たまもの)」(ヘロドトス)といわれるように、恵みをもたらすナイル川の両岸にわずかに耕地をもち、早くから溜池(ためいけ)灌漑を行って生産をあげていた。狭長な河谷地帯(上(かみ)エジプト)に異民族の侵入はほとんどなく、地中海に面するデルタ地帯(下(しも)エジプト)もときおり西アジアや北アフリカからの異民族の侵入がみられる程度であった。したがって国土の一体的統治が容易であったため、最初から統一国家の形態をとり、その文明には地理的環境に支えられた閉鎖性と伝統を重んじる強い保守性がみられる。エジプト人(ハム人)は、国内に強固な統一政権が確立していた限りは、植民地を他に求めたり他国に侵略的征服を行うことはせず、平和を愛した保守的、現実的な定着農耕民であった。神なる王ファラオによる国土の支配、ピラミッドやミイラ、それに新王国時代の『死者の書』などにみられる来世観、建築、絵画、彫刻などに示された芸術上の伝統主義など、エジプト文明のもつ諸特徴は、古王国時代(前2686ころ~前2181ころ)にほぼ出そろった。そしてエジプト人による3000年の歴史が始まった。

これに対してメソポタミアは、ティグリス、ユーフラテス両川が多くの支流をもち、南部の多くは沼沢地である。点在していた耕地や村落にとっては周囲の砂漠やステップや沼沢地が自然の障壁となっていた。シュメール文明は、前3200年ごろから都市国家の形態をとって出現した。メソポタミアの沖積層平野は、エジプトと違って、金属、石材、木材など文明生活に必要な必需品に乏しく、歴史のあけぼの期から交易が必要であった。さらに、四方に開放されたこの地方は、「人種のるつぼ」といわれるように、周囲の山岳地帯やステップ地帯から多くの諸民族が侵入、混血し、諸民族の移動、抗争、征服、協調などによって相互に刺激し合いながら絶えず変化を続け、諸国家の興亡、諸民族の盛衰を繰り返した。また洪水はしばしば災害をもたらすほどの激しいものであった。したがって、来世に対する思想は否定的であり、文化の性格は開放的、動的、多元的、現実的であった。

ちなみに、バグダード以北の洪積層台地はアッシリア、バグダード以南の沖積層平野はバビロニアとよばれ、バビロニアはさらに北部のアッカド、南部のシュメール地方に分かれ、シュメール地方は最古の文明の揺籃(ようらん)地であった。両河地方には、シュメール人、バビロニア人、アッシリア人、カッシート人、エラム人、フルリ人、ペルシア人などが侵入し、相次いで支配権を掌握した。しかしオリエント全域はかつて一度も一つに統一されたことがない。大統一はあっても全統一はなかった。すなわち、古代においてはアッシリア、ペルシアが、ついでアレクサンドロス大王がその統一を成し遂げたのであった。

メソポタミア文明の基礎はシュメール文明であった。シュメール人の人種的帰属は不明であるが、文化的には、前5000年ごろから両河の中・上流域から南下してバビロニア南部を開拓した人々が中心となって築いた文化が徐々に発展して、これがシュメール文明の根幹になった。都市国家の中心は、市神を祀(まつ)った神殿で、それは政治的、社会的、経済的にも国家の中枢であった。そして複雑多岐にわたる神殿経済を能率的に処理する必要から文字が発明された。文字の発明は精神面の革命の第一の成果であった。これは、国王の名前や事績、および宗教的目的を後世に書き残すために創案されたエジプトの聖刻文字と比べると非常に対照的である。文字は記号として始まり、絵文字(前3200ころ)に発展して、事柄や事件およびその経過までも表すようになり、やがて楔形文字の形をとった。この文字はその後オリエント全域に伝わり、3000年にわたって広く使用された。都市国家が互いに覇権を競った初期王朝時代(前2800ころ~前2350ころ)は、金属、貴石、石材、木材などの原料を求めて、シリア、アナトリア、エラムなどとの交易が盛んで、シュメール文化は各地に伝わった。エジプト統一国家の出現にもシュメールの影響が認められる。当時の高い文化水準を示すものがウルの王墓からの豪華な出土品である。

シュメールの都市国家は、前2350年ごろセム人のサルゴン1世により統一され、アッカド王朝が形成された。エジプトに比べ、統一国家は約半世紀余り遅れて出現した。サルゴン1世は、強力な軍隊と整備された官僚組織で中央集権を完成し、その領土は東はエラム、西はシリアおよび地中海に至るまで拡大し、各地と交易を行い、空前の大征服帝国を建設した。サルゴン帝国は、言語のうえからも、また少なくとも部分的には文化のうえからもシュメール人の王国からセム人の王国に移行した。彼は自らを「キシュの四界の王、シュメール・アッカドの王」と称したが、これは以後メソポタミアの支配者の正式の称号となった。アッカド人は早くからシュメールとりわけ北辺の都市国家に住んで勢力を占め、文字をはじめ、神の観念、神々の系譜、世界観、神話、文学、技術、芸術などの面で、シュメール的要素を広く取り入れ、人種的にも両者はしだいに融合し、バビロニア世界が形成されていった。

近年注目されているのは、シリアのテル・マルディフの遺跡である。前2400年ごろ同地にエブラ王国が成立し、一時強盛を誇り、アッカド王朝と覇を競い、サルゴンに征服され、最後にサルゴンから3代目の王ナラム・シンによって滅ぼされた。1974年から75年にかけて同王室文庫から発見された約2万枚の楔形文字で記された粘土板文書群(エブラ文書(もんじょ))によれば、同王国はシュメール文明の影響を受けていた。しかし、前二千年紀初頭の神殿建築はシリア独自の様式を示していることが明らかにされている。古代シリア文明とのかかわりについては今後の研究課題である。

アッカド王朝の滅亡とともに、シュメール人は前2113年ごろ一時復興してウル第3王朝を建てたが、5人の王、107年で、エラム人に滅ぼされた。

その後は、イシン、ラルサ、マリ、バビロンなどの諸都市が覇権を競ったが、シリアから移住してきたセム系のアムル人が各地に王国を建設した。ユーフラテス川中流右岸の古都マリもその一つで、1933年以来のフランスの学術調査隊による調査によって、ジムリリム王(前18世紀在位)の王宮址(し)や神殿址とともに、当時の国際関係を伝える約2万枚余の粘土板に記された「マリ王室文書」が出土したことによってよく知られている。この分立状態は、アムル人の建てたバビロン第1王朝(前1894ころ~前1595ころ)の第6代目の王ハンムラピ(ハムラビ)によって統一された。彼は、エジプトに匹敵する国家を築いて、「ハムラビ法典」を発布し、神々の系譜を統合するなどして、バビロニア文明を大成させ、以後、バビロンが長く中心都市としての役割を果たすことになった。「ハムラビ法典」は、第二次世界大戦後、それよりも古い三つの法典の発見、解読によって、世界最古の法典の名をこれらに譲ったが、古代法制史研究上もっとも重要な史料である。

このころから、イラン、アナトリア高原からシリア台地にまたがる山岳地帯には、アムル、ヒッタイト、フルリ、カッシート、ミタンニなどのいわゆる「山岳民族」が活動を始め、西アジア世界は列強諸国の対立時代を迎える。彼らに共通していることは、彼らの人種、指導層、宗教にインド・ヨーロッパ語系の要素がみられることである。彼らは、大河の流域の農耕民とは異なり、平時は牧畜に従事し、有事にはウマや兵車を使って農耕地帯に侵入し、略奪を行った。彼らのうちヒッタイト人やフルリ人の上層階級は、インド・ヨーロッパ系またはインド・ヨーロッパ語系の民族移動と深い関係をもっていた。約300年続いたバビロン第1王朝は、ヒッタイトのムルシリシュ1世に率いられた軍隊の急襲を受け、前16世紀初頭に滅亡した。

以後、バビロニアはカッシート王朝によって支配され、同王朝の後半は東方のエラム王国の最盛期にあたり、バビロンを侵略したエラム王シュトルク・ナフンテがハムラビ法典碑を戦利品の一部としてスーサに持ち帰ったのもこのころであった。

一方、エジプトには、前1991年ごろ、中王国第11王朝に次いで第12王朝が興り、第一中間期の混乱からようやく国家の秩序を取り戻した。ついで前1700年ごろから、フルリ人を中心とし、それに古来からオリエント諸地方に勢力を占めていたセム系遊牧民を含む混成民族群のヒクソスが西アジアから南下、侵入し、ふたたび混乱が続いた。このように前二千年紀の前半の一時期に、オリエントの大部分が民族大移動の波に巻き込まれ、諸民族によって新しい要素がもたらされ、動乱の時代が出現した。しかし前15~前14世紀になると、オリエント世界には諸国相対立する国際関係の華やかな時代が到来した。アナトリアのハットゥシャシュに首都を定めオリエント最大の強国となったヒッタイト新王国、インド・ヨーロッパ系のミタンニ人を支配階級として、帰属不明のフルリ人が住民の大多数を占めていた東隣のミタンニ(首都ワシュカニは未発見)、それにカッシートがまず鼎立(ていりつ)し、ついで一時衰えていたエラムやアッシリアも勃興(ぼっこう)した。

一方、アラビアからメソポタミアおよびシリア方面に向かってアラム人が移動を開始し、それにヒクソスを追放して新王国第18王朝を築いてシリア、パレスチナの支配を続けていたエジプトも加わって、ときに抗争し、ときに条約を締結して、一時平和が到来するという時代であった。

カイロの南約300余キロメートルの所に位置するナイル川中流域のテル・エル・アマルナで発見された370余通のアッカド語で記された楔形文字粘土板文書群(アマルナ文書/書簡)は、その大部分がエジプト王アメンヘテプ3世、同4世(のちイクナートンと改名)とバビロニア、アッシリア、ミタンニ、ヒッタイト、アルザワ(小アジア西海岸)、アラシヤ(キプロス)の諸国王のほか、エジプトに服属していたシリア、パレスチナの多くの小君侯たちとの間に取り交わされた公式の往復書簡群であり、当時の国際関係を如実に伝えている。これらの書簡群は、テル・エル・アマルナの宮廷の記録保存局に保管されていた複本ではあるが、世界最古の外交文書の一つとして貴重な史料である。

他方、東地中海沿岸に興ったセム系カナーン人の都市国家のうちもっともよく知られているのは、ラス・シャムラ(キプロスの対岸、シリア西部)の発掘によって明らかになったウガリト王国である。前14世紀初頭、同地で楔形文字のアルファベットがくふうされていたことは注目に値する。往時のウガリトから出土した粘土板文書群に記されている諸言語は、シュメール語、アッカド語、フルリ語、ヒッタイト語、エジプト語、ウガリト語、それにエーゲ音節文字で表されていると考えられる言語である。これらの粘土板文書群は、20世紀に至るまでに発見されたもののなかで、もっとも重要かつ貴重な史料である。これらは、文学、行政、外交などに関する文書からなっており、ウガリト文学はイスラエル人がカナーンに移住する以前のカナーンの農耕、宗教のありさまを伝えている。前二千年紀の中葉から後半にかけて、ミケナイ、クレタ、ウガリト、エジプト(新王国)、およびヒッタイトなどを含む世界の相互関係によって形成されていた、構造を異(こと)にする多様な民族およびそれに伴う多様な文化を包含した社会、すなわち「東地中海世界」と称すべき文化複合体が形成されていたことが、出土文書の実証的な研究を手掛りに明らかにされつつある。

[高橋正男]

オリエント世界の統一

前1200年ごろからのアラム人やフェニキア人の活躍には目覚ましいものがあり、前者は東西交易、後者は地中海交易の中継商人として富を築いた。フェニキア人によるアルファベットは、彼らが後世に残した最大の文化遺産である。アッシリアやエラムが独自の地位を確立したのもこのころであった。前13世紀に偉大な宗教的、政治的、軍事的指導者モーセに率いられ、エジプトを脱出して約束の地カナーンに移住、定着したイスラエル諸族は、唯一神ヤーウェ信仰を中心にして結集し、前11世紀の終わりに、海の民(たみ)ペリシテ人の侵入に促されて、カナーンの地に初めて王国を樹立した。初代の王サウルに次いで、ダビデ、ソロモン両王の活躍で、カナーンの地に南北統一王国を樹立するに至った。前9世紀になると、アッシリアは鉄製の兵器による強力な軍事力を背景に各地を征服し、サルゴン2世からアッシュール・バニパルの時代にかけて最盛期を迎え、一時はエジプトをも併合してオリエント世界を統一し、ここに新しい時代を築き、最初の世界帝国を建設した。当時のエジプトはいわゆる王朝末期時代で、昔日のおもかげはみられなかった。

アッシリアの文化は、これまでのバビロニア文化を集大成し、それに征服した諸民族の文化を融合させたもので、これによりオリエントの一体化は一段と進んだ。この傾向はカルデア(新バビロニア)を経てペルシアに受け継がれた。カルデアの第2代の王ネブカドネザル2世は、ユダ(ユダヤ)王国を征服し(前586)、エルサレムを包囲、破壊し、ユダヤの指導者層を全員捕らえてバビロニアへ移した(バビロン捕囚)。王は、首都バビロンを整備し、「バベルの塔」として名高いジッグラト(神殿塔)を再建し、宮殿の屋上に、古典古代に世界の七不思議の一つに数えられた「空中庭園」(ネブカドネザルが山国メディア生まれの王妃の郷愁を慰めるためにつくった人工の山丘庭園であると伝えられている)を造営した。加えてバビロニアに蓄積された「カルデアの知恵」が西方に伝えられて、ギリシア人に大きな影響を与えたことは特筆さるべきことである。しかし、前538年にイランのアケメネス朝ペルシア(ペルシア帝国)に滅ぼされると、西アジアの政治、経済、文化の中心はイランに移った。

ペルシア帝国は前559年キロス2世により創始された。その子カンビセスは、エジプト、ヌビア、エチオピアまで遠征して、エーゲ海からインド洋までを支配し、アッシリアをしのぐ世界帝国を樹立した。帝国は、多くの州に分かれ、「王の目、王の耳」といわれた監察使が州長官を監視して、強力な中央集権国家となり、貨幣制度を確立し、駅伝制を設けた。当時の代表的な遺跡として、パサルガダエやペルセポリス、スーサの諸王宮、ナクシュ・イ・ロスタムの王墓、アッシリア学の父ローリンソンらの解読で有名なビストゥン碑文などがあるが、首都ペルセポリスの威容は、ペルシア文化の優れた芸術性と高い国際性とを伝えている。そして、王宮遺跡からは、イラン民族の伝統とともに、エラム、ウラルトゥ、バビロニア、アッシリア、エジプトの諸要素のみならず、ギリシア的要素をも取り入れられていたことが明らかにされている。

ペルシア帝国により統一、支配されたオリエント世界も、前5世紀のギリシアとの戦い(ペルシア戦争)で、地中海世界と対決し、前331年、マケドニアのアレクサンドロス大王による首都の占領でついにその幕を閉じ、新しい世界文明の成立への道を開いた。ここにヘレニズム時代が到来し、3000年にわたって独自の文明を築いてきた古代オリエント文明は大きく変貌(へんぼう)し、世界の文明の中心はオリエントからヘラスへ移り、その遺産は現代のわれわれの生活にまで広く寄与し、影響を及ぼしていることは特筆に値する。

[高橋正男]

『S・モスカーティ著、鈴木一州訳『古代オリエント史』(1967・講談社)』▽『三笠宮崇仁著『大世界史1 ここに歴史はじまる』(1967・文芸春秋)』▽『杉勇著『世界の歴史1 古代オリエント』(1977・講談社)』▽『C・H・ゴールドン著、柴山栄訳『聖書以前――ギリシャ・ヘブライ文明の背景』新版(1976・みすず書房)』▽『杉勇・三笠宮崇仁編『筑摩世界文学大系1 古代オリエント集』(1978・筑摩書房)』