なん‐ばん【南蛮】

[1] 〘名〙

① 古代中国で、四周の異民族に対する蔑称の一つ。また、百済国では南方の済州島をさしていった。南夷(なんい)。

※

経国集(827)二〇・白猪広成対策文「復乃南蛮稞壌、占

二青雲

一以航

レ海、北狄章身、蹈

レ雲以梯

レ山」 〔礼記‐曲礼下〕

※

サントスの御作業(1591)一「コノ Apostolo ワ Nanban

(ナンバン) エ

ワタリ タマウ ニ」

③

歌舞伎・文楽や

日本舞踊の演技で、普通の手足の動作とは逆に、右足を前に出す時に右手を出すような動き方をいう。上方では「なんば」ともいう。

※

不在地主(1929)〈小林多喜二〉二「『

なんばん』の乾したのを噛り、噛り飲んだ」

⑦ ネギを入れて煮たうどん・そばをいい、さらに別の具を加えて、「かもなんばん」「カレーなんばん」などともいう。

※洒落本・船頭深話(1802)一「何をかけにした、おおかた大福餠、あったかいとなんばんだろう」

※鹿苑日録‐慶長二年(1597)一二月七日「南蛮於二薩州一破損、其船中之道具御配分也」

※駿国雑志(1843)一四「元船造建、船おろしの時、船乗稼・川岸働きの者悉く出、なんばんをすゑ、木遣(きやり)にてまきおろし」

[2] 品川遊郭の俗称。吉原の北狄、深川の東夷などに対し、江戸の南方にあるところからいう。南国。

※雑俳・柳多留‐二二(1788)「北てきよりもなんばんと芝でいひ」

[3] 〘語素〙 (物の名などに冠して) (一)②から渡来したものであること、または異国風であること、珍しいものであることなどの意を表わす。「南蛮物」「

南蛮鉄」など。

[語誌](1)「東夷」「西戎」「北狄」に対して南方の異民族を指す

漢語で、日本でも①のように古くから用例がみえる。

室町時代以降は②のように東南アジア諸国、また日本に渡来するスペイン人・ポルトガル人の称とされ、転じて東南アジア等を経由してスペイン・ポルトガル人によってもたらされた

舶来品や渡来作物の名にのせて(三)のように用いるようになった。なお、これに対してオランダ人を「紅毛」と称した。

(2)⑥の料理は、元来は魚や野菜を油で揚げたり炒めたりした西洋風料理を意味したが、魚類に限らず鳥獣肉に野菜を加えた煮物に変じ、日本化した。

(3)⑦について、「嬉遊笑覧」では

江戸時代に長崎に伝わった卓袱

(しっぽく)料理の影響を指摘する。なお、「

俚言集覧」のように大坂難波は葱の名産地であるところから葱を入れた煮物である「

難波煮」が変化したものとの解釈も生まれた。

なん‐ば【南蛮】

〘名〙 (「なんばん(南蛮)」の変化した語)

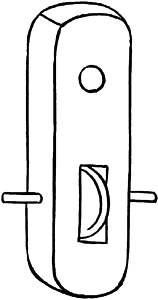

①

和船の帆・舵・碇などの綱具に使う滑車で、樫などの堅木で造る。使用目的により形状や大きさに相違があり、引手なんば・括りなんば・うたせなんば・碇引なんば等の種類がある。近世初期来航の

南蛮船の滑車をとり入れたところからいう。

※虎明本狂言・連歌毘沙門(室町末‐近世初)「此ほこは、なんばの鉾とて、かくれもなひほこじゃによって、さびもせぬよ」

③ 葱(ねぎ)のこと。〔俚言集覧(1797頃)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉

「南蛮」の意味・読み・例文・類語

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

南蛮

なんばん

中国の華夷(かい)思想に基づく南方民族に対する蔑称(べっしょう)。古く中国では中央政府の治政の及ばない地域の民族を東夷(とうい)、西戎(せいじゅう)、南蛮、北狄(ほくてき)とよんだが、その一つである。中国の領土拡大につれ、南蛮の地域もしだいに南方へ移動していった。百済(くだら)で、南方の済州(さいしゅう)島をさしたのもこれに通ずる。

日本では古くは奄美(あまみ)大島から東南アジアにかけての地域をさしていた。史書に「南蛮」の語が登場するのは『日本紀略』長徳(ちょうとく)3年(997)10月1日の条が最初であるが、これは奄美人をさしている。その後、16世紀になって、東南アジアを経てヨーロッパのカトリック教国民が続々渡来し、キリスト教の布教や貿易活動を盛んに行ったので、いつしか南ヨーロッパのカトリック教国(ポルトガル、スペイン)と、その植民地をさすようになった。江戸で品川を南蛮とよんだのは、その位置により、吉原(よしわら)の北狄、深川の東夷に対したものである。南蛮辛(がらし)、南蛮黍(きび)、南蛮漬け、南蛮煮などの略称にも用い、ネギや肉を入れた麺(めん)類のことをいう場合もある。日本舞踊では、右手右足、左手左足を同時に前に出すしぐさを南蛮人の動作に付会して「南蛮」とよぶ。

[松田毅一]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

南蛮

なんばん

もと中国王朝が,中華思想によって,四方の異民族を蛮族と考え,東夷,西戎,南蛮,北狄と呼んだが,それにならって,日本でも南方から来航する諸国民を南蛮と呼んだ。初めは,シャム,ルソン,ジャワなどの東洋人がそう呼ばれていたが,16世紀中頃からポルトガル人,次いでスペイン人をこの名で呼んだ。イギリス人,オランダ人には「紅毛」の呼び名をあて,南蛮とは呼ばない。主としてポルトガル人,スペイン人を南蛮人,彼らの乗ってくる船を南蛮船,彼らの伝えた宗教を南蛮宗,彼らの風俗を描いた屏風を南蛮屏風という。当時のヨーロッパ伝来の文化を南蛮文化といい,またキリシタン文化とも呼んでいる。 (→南蛮貿易 )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

南蛮

室町時代から江戸時代にかけての、シャム、ジャワなど東南アジアの総称。さらに、南蛮経由で渡来したポルトガルやスペインなどキリスト教文化圏の人、文化、文物、食物などに冠する語として広く使われるようになる。南蛮文化は日本人の想像力をかき立て、その世界を広げる上で大きな役割を果たした。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

南蛮

なんばん

漢民族が南方の異民族を蔑視して総称した呼び名

この呼び方の範囲は,交易の拡大につれて広がり,ヨーロッパ人も含めるようになった。日本ではスペインやポルトガルをさすことが多い。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

普及版 字通

「南蛮」の読み・字形・画数・意味

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

南蛮 (ナンバン)

植物。イネ科の一年草,園芸植物,薬用植物。トウモロコシの別称

南蛮 (ナンバン)

植物。ナス科の一年草,園芸植物,薬用植物。トウガラシの別称

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報