デジタル大辞泉 「分銅」の意味・読み・例文・類語

ふん‐どう【分銅】

2 金や銀の塊を分銅形に鋳造したもの。蓄えて不時の用に備えた。

3 紋所の名。1を図案化したもの。

ふん‐どん【分▽銅】

「次郎さんといふ色男の金持ちが、しっかり―を押せえてゐるを」〈人・契情肝粒志〉

翻訳|weight

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

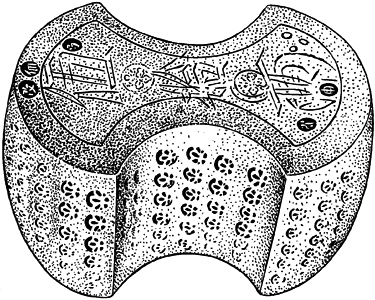

計量器の検査,質量の測定,力などの標準に用い,国際キログラム原器が現示する質量(1kg)に対応する質量がその表面に表記してあるものをいう。使用の便利から特殊なものを除きkgの1,2,5の10n倍(nは整数。nにより表1の補助計量単位を用いる)で,任意の質量が作れる組合せ分銅を組分銅という。分銅は計量法に基づき検査され,基準器検査に合格した基準分銅(精度に応じ1級から3級まであり(1)~(11)の表記がある)には有効期限付きの検査成績書と基準器検査証印が,検定に合格した分銅(1級と2級とがあり(1),(2)の表記がある)には検定証印がつけられ,法定の器差の限界(公差。表2参照)内にあることが保証されている。このほか,貴金属,宝石の計量用カラット分銅(略字はct,またはcar。1ct=200mg),繊度測定用デニール分銅(D。1D=50mg),真珠の計量用もんめ分銅(mom。1mom=3.75g)がある。欧米で使用されるものにポンド分銅(lb。1lb=0.4536kg=16オンス)がある。分銅は化学的,物理的に安定で耐摩耗性の材料で作られる。精密な分銅の多くは非磁性のステンレス鋼で表面積の小さな円柱形,大質量のものは積重ねが容易な台形,小質量のものは取扱いの容易な板状で(図1),表面は研磨(黄銅ではめっき,鋳鉄では塗装)してある。質量表記が困難な小分銅は形状で区別する(図2)。質量の標準維持に用いる分銅を標準分銅という。質量の実用標準は日本キログラム原器と直接に比較し校正した正標準分銅を基にし,校正用標準分銅,検査用標準分銅を順次に校正して精度に応じた質量標準が維持されている。基準分銅は検査用標準分銅で,一般分銅は基準分銅で検査される。密度の異なる分銅を比較するとき,アルキメデスの原理に基づく浮力補正(両分銅の体積差×空気の密度)をする。この場合,分銅の密度は8g/cm3(アルミニウムでは2.7g/cm3),空気の密度は0.0012g/cm3として検査されている。分銅に似たはかりと組み合わせて用いる定量おもり,定量増おもりの質量は表記された質量とは異なり,計量法規で定められた分数値に作られている。

執筆者:小林 好夫

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

天秤(てんびん)による質量測定の際に質量の基準として用いる錘(おもり)。基準分銅と精密分銅とがあり、前者には一級、二級、三級、後者には一級、二級が設けられている。基準分銅は器差検査用に用いられるもので、一般の秤量(ひょうりょう)に用いられるものは精密分銅である。材質もさまざまで、高級なものは白金‐イリジウム合金あるいは純ニッケル製であるが、普通は黄銅製で、表面にニッケルあるいはクロムなどのめっきが施してある。最近はステンレス製のものが多く用いられている。分銅はかならず付属のピンセットで取り扱い、指を触れたり、落として傷をつけることのないよう注意しなければならない。

[成澤芳男]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新