日本大百科全書(ニッポニカ) 「光学活性」の意味・わかりやすい解説

光学活性

こうがくかっせい

optical activity

物質の光学係数(屈折率や光吸収係数)が、左右の円偏光に対して異なる値をもつ現象。

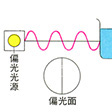

屈折率の相違は旋光性として、光吸収係数の差は円偏光二色性として実験的に観測される。旋光性も円偏光二色性も波長依存性があり、両者の間には、密接な関係がある。旋光性を示す物質を光学活性体という。

旋光とは、平面偏光が物質を通過する際に、その偏光面が回転する現象であるが、平面偏光は左右の円偏光の合成であるとみることができる。旋光性を示す物質の構造には、第2種の対称要素である転義回転軸(対称心、鏡面、回反軸)がなく、対掌体となる構造がかならずある。結晶の場合、それを構成する分子やイオンの構造に転義回転軸があっても、結晶内での配列によって光学活性となることもある(例、水晶、塩素酸ナトリウムなど)。

しかし、そのような結晶は、融体あるいは溶液にすれば光学不活性となる。

観測者から見て、透過した平面偏光の偏光面を右回りに回転させる光学活性体は右旋性dextrorotatory、左回りに回転させるものは左旋性l(a)evorotatoryである(ラテン語の右dexter、左laevusに由来)。右旋性にはdあるいは+、左旋性にはlあるいは-の記号を与える。

[岩本振武]

旋光度

偏光面の回転角度αを旋光角という。旋光度を測定するのには通常は、溶液状態で測定するが、濃度、透過層の厚さ、温度、波長などの条件が一定であれば、d体とl体の旋光角の絶対値は等しい。旋光角を測定するには偏(旋)光計が用いられ、比旋光度は次式で定義される。

ここでc'は試料中の光学活性体の濃度(純物質であれば密度)、d'は透過層の厚さであり、それぞれg cm-3, dmを単位とし、[α]の単位は10-1 deg cm2 g-1となる。溶液の場合、これは溶質1gを含む溶液1cm3の1dmの厚さの液相を偏光が通過したときの旋光角に相当するが、現実の試料では溶解度が高すぎるため、溶液100cm3での値(数値は実測値の100倍となる)も用いられる。モル旋光度

は溶液の濃度を1mol/L、液相の厚さを1cmとしたときの値であり、Mは光学活性体の分子量(モル質量:g/mol)である。単位は105 deg cm2 mol-1となる。旋光度は温度と波長によって変化するので、右上に温度(℃)、右下に波長(ナノメートル)を付記する。たとえば、[α]58920とあれば、20℃、589ナノメートルの波長における比旋光度を示す。結晶の場合には厚さ1ミリメートルに対する値を採用することがある。

[岩本振武]

絶対配置の決定

光学活性の生ずる原因は、それらの物質の不斉構造により原子間距離の程度で螺旋(らせん)的に変化する電磁場が生じ、そこを通過する光の電磁ベクトルが、螺旋の右回りと左回りとで逆の効果を受けることにある。

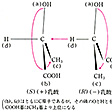

d体あるいはl体のどちらが1対の対掌体のどちらの構造に対応するかは、X線の異常分散を利用した単結晶X線回折法で決定される。これを絶対構造あるいは絶対配置の決定という。絶対配置は、Cabcd型の不斉炭素原子の場合を例にとると、4種の置換基a、b、c、dの配列順序によってRとSとに区別される。原子番号あるいは質量数が減少する順にこれらをa>b>c>dと順序づけ、dを向こう側に置いてd―C結合軸を見込んだとき、a、b、cが右回りに配列していればR(ラテン語の右手rectus)、左回りに配列していればS(ラテン語の左手sinister)である。

[岩本振武]

『中崎昌雄著『化学と対称性』(1951・南江堂)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「光学活性」の意味・わかりやすい解説

光学活性

こうがくかっせい

optical activity

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

化学辞典 第2版 「光学活性」の解説

光学活性

コウガクカッセイ

optical activity

左右の円偏光に対して光学定数(屈折率と吸収係数)の異なる値をもつ性質.屈折率に相違があるときは旋光性を示し,吸収係数に相違があるときは円偏光二色性(円二色性)が現れる.旋光性と二色性とは密接な関係があるので,旋光性物質を一般に光学活性体とよぶこともある.光学活性は物質内での電磁波による分極がらせん型の相関をもつために生じる.四価の結合手にすべて異なった原子をもついわゆる不斉炭素原子は代表的である.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

栄養・生化学辞典 「光学活性」の解説

光学活性

世界大百科事典(旧版)内の光学活性の言及

【光学異性】より

…すなわち一方は直線偏光の偏光面を,光の進行方向に相対して見て右側に回転させれば,もう一方は逆に左側へ回転させる。旋光性を有することを光学活性であるという。鏡像体がたがいに重ね合わすことができないための必要にして十分な条件は,対称性からいえば,第一種の対称要素すなわち回転軸はあってもよいが,第二種の対称要素すなわち対称心および対称面(鏡映面)をもたないことである。…

【旋光性】より

…光学活性の一種で,ある種の物質(旋光性物質)が,その中を通過する直線偏光の偏光面を回転させる性質をいう。他の光学活性の一つである円偏光二色性とクラマース=クローニヒの関係(クラマースの法則)で密接に関係づけられ,両者は互いに裏腹の関係にあるので,旋光性を光学活性と同義に用いることもある。…

※「光学活性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新