精選版 日本国語大辞典 「乎古止点」の意味・読み・例文・類語

をこと‐てん【乎古止点】

おこと‐てん をこと‥【乎古止点】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「乎古止点」の意味・わかりやすい解説

乎古止点

おことてん

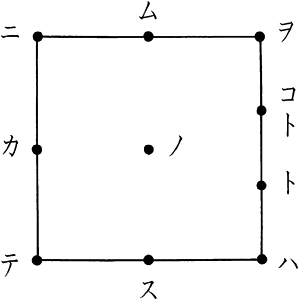

漢文を訓読する際に、読み方を示すために、胡粉(ごふん)・朱・墨などで記入した・ | ― / \ 「 」 > = +などの符号。ヲコト点とも書く。乎古止点、乎己止点、遠古登点などはいずれも当て字。古くは単に点とよんだ。符号の形と記入する位置(漢字の四隅・中央など)によって読み方が決定される。乎古止点の方式には種々のものがあり、仏家(学僧)と博士家(はかせけ)(大学寮の儒学者)とでは形式を異にし、それぞれのなかでも宗派・流派によって違った方式(点法)を用いた。これらを集めて図示したものが「点図集」である。中田祝夫(のりお)は点図集所載の点法を八つのグループに大別し、第一群点から第八群点までとした。この分類は現在広く行われている。各群点に所属するおもな点法の名称をあげれば、第一群点――西墓(にしはか)点、第二群点――喜多院(きたのいん)点、第三群点――東大寺三論宗(さんろんしゅう)点、第四群点――天仁波流(てにはる)点、第五群点――円堂点・紀伝点・明経(みょうぎょう)点、第六群点――叡山(えいざん)点、第七群点――宝幢院(ほうどういん)点、第八群点――順暁和尚(じゅんぎょうわじょう)点、となる。乎古止点は、平安時代の初期(800ころ)に奈良の学僧によって考案されたらしい。当初は漢字漢文の読みを手早く書き入れるための実用的なものであったが、中世に入ると自説を他の流派に知られぬための秘密の符号と考えられたこともあった。平安時代には、仮名とともに漢文の訓点の記入に盛んに使用された乎古止点も、鎌倉時代に入るとしだいに衰え、江戸時代には一部を除いてほとんど用いられなくなった。

[月本雅幸]

『中田祝夫著『古点本の国語学的研究 総論篇』(1954・講談社)』▽『築島裕著『平安時代語新論』(1969・東京大学出版会)』▽『築島裕著『古代日本語発掘』(1970・学生社)』

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「乎古止点」の意味・わかりやすい解説

乎古止点

おことてん

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新