精選版 日本国語大辞典 「中和」の意味・読み・例文・類語

ちゅう‐わ【中和】

ちゅう‐か ‥クヮ【中和】

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

性質の異なるものをいっしょにすることにより,それぞれの特性を失わせたり,あるいはその効力を弱めることを一般に中和という。等量の正および負の電荷がいっしょになれば,外部には電荷の影響がまったく現れなくなる。これを正負の電気が中和したという。また,病原体の出す毒素や,マムシなど動物の毒を適当な抗血清を用いて無害化するのも中和である。化学においては,狭義には,水溶液中の酸と塩基が当量反応して,塩と水を生ずるのが中和である。水溶液中の強酸と強塩基の中和反応では,生じた塩がほとんど完全に電離するので,結局,水素イオンと水酸化物イオンから水を生成する反応となる。このため,正しい当量点での水素イオン濃度は純水の電離による水素イオン濃度(pH=7)となり,中性である。しかし,水溶液中で水素イオンを多量に電離する強酸,たとえば塩酸と,水酸化物イオンを少量電離する弱塩基,たとえばアンモニアとの中和反応では,その当量点で弱酸性を示し,一方,弱酸と強塩基の中和当量点では弱アルカリ性を示す。

酸と塩基の定義が拡張されると,中和の解釈も変わってくる。ブレンステッドJohannes Nicolaus Brønsted(1879-1947)らによると,酸とは陽子を放出しうる物質であり,塩基とは陽子を獲得しうる物質であるから,中和とは酸から塩基への陽子の移行により,解離しがたい共役な塩基と酸を生ずることである。また,G.N.ルイスによると,酸は電子対を受ける物質であり,塩基は電子対を提供する物質であるから,両者の間の反応は陽子の移行を伴わなくても中和である。

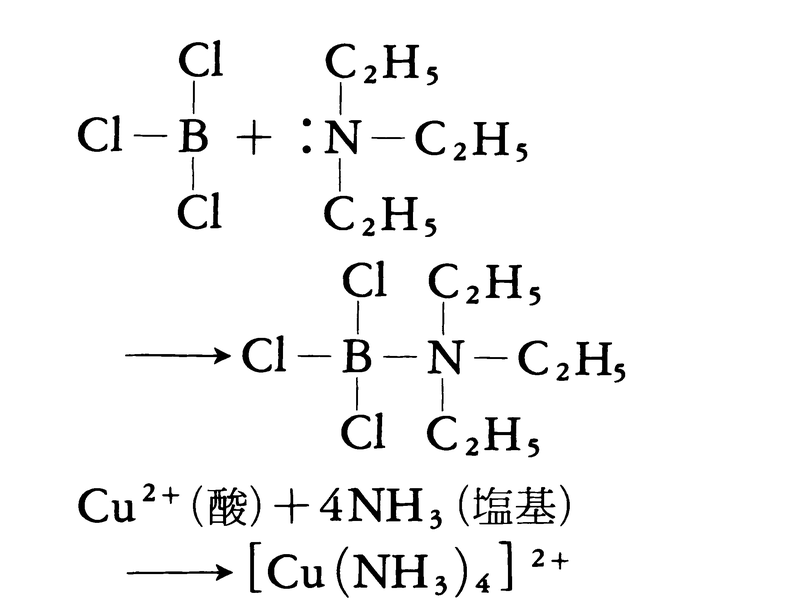

たとえば,つぎの式で示すように,三塩化ホウ素BCl3(酸)がトリエチルアミン(C2H5)3N(塩基)のもつ電子対を共有して結合を作ったり,

のような錯化合物の生成もまた,中和とみなされる。

執筆者:佐野 瑞香

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

【Ⅰ】一般に,1モル量の酸と1モル量の塩基が反応して,塩および水を生成する現象をいうが,ブレンステッド酸・塩基についていえば,必ずしも塩および水を生成するのではなく,それぞれと共役の塩基および酸を生成する.したがって,次にあげた例のうち,(1)および(2)だけでなく,すべてが中和反応である.

(1) H3O+ + OH- → H2O + H2O

(2) CH3COOH + (Na+)OH- → H2O + (Na+)CH3COO-

(3) HCl + NH3 → NH4+ + Cl-

(4) HCl + (Na+)CH3COO- → CH3COOH + (Na+)Cl-

(5) (NH4+)Cl- + (Na+)OH- → H2O + NH3 + (Na+ Cl-)

【Ⅱ】正の電荷と負の電荷,あるいはこれを保有する物質あるいは反応中間体が,反応あるいは相互作用により,電気的に中性な状態を生じる現象.この場合は電荷の再結合ともいう.たとえば,原子,分子のイオン化で生じた正イオンが,電子あるいは負イオンと反応して,中性の励起状態あるいは安定な化合物を生じる場合などがある.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

…/spin/〈つむぐ〉に対し*/sbin/(*は措定形であることを示す)という対立はないので,/s/音の後では/p/と/b/はこえの対立をなさない。これを中和neutralizationと称する。さらにR.ヤコブソンは弁別的素性を調音的でなく音響的特徴により記述しようと試みた。…

※「中和」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新