三井家 (みついけ)

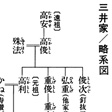

江戸時代の呉服・両替商で,近代には諸企業を経営し財閥を形成した家族,あるいは同族組織。初代は三井高利。同家家伝は高利の祖父高安を家祖,高利を元祖とし,佐々木家の臣で一城の主であった高安が町人となり,その子高俊が松坂に居住したと伝える。高利は,すでに開業し地歩を築いていた長兄俊次の店(釘抜三井という)とは別個に,みずから呉服店(越後屋,1673),両替店(1683)を創業,家産を築いた。高利の遺産は分割せず共有相続とし,各人の持分(割,割歩といい,長男を最大とする不均等配分)を決めておくという形をとり,これを基礎として各三井家が創出された。その構成は,高利の実男子のうち6人を初代とする本家(ほんけ),および長女の夫,五男の長女の婿養子,五男の跡目筋で長男高平の婿に当たる異姓小野田家の3軒およびのちに加えた異姓の2軒(1730年家原家,40年長井家)を連家とする合計11軒である。幕末期に小野田,家原,長井の3連家が絶家となったが,1892年同3家再興の名目で三井姓連家が創設され,11家構成に復した。家系としては長男家の優位性を保ちつつ,これら男系の単独相続によって継承される複数家系全体の結合が三井家である。

この〈家〉を維持するための定律が江戸期には《宗竺(そうちく)遺書》(1722年北家2代高平制定),明治期以降には《三井家憲》(1900制定)であった。これは三井家の構成,家産の持分とその果実配分,同族の義務等の実際的な規定であり,商家家法としては家訓的比重が小さいのが特徴である。共有家産の維持管理には,企業形態と財産所有形態とに対応して執行統轄機関が設けられた。そのはじめは1710年(宝永7)京都に設置された大元方(おおもとかた)で,家政と事業を統轄した。維新後は東京へ移り(各家住居も移転)一時機能弱化の時期を経たのち,1893年三井家同族会と改め,さらに1909年三井合名会社(持株会社)の設立と三井家同族会の改組によって,事業統轄と家政統轄とが組織として分離された。事業統轄は40年に三井合名から三井物産(株),44年株式会社三井本社へと引き継がれ,第2次大戦後の財閥解体で46年三井本社と三井家同族会の解散に至る。

三井家の事業は,江戸期には京都仕入れ,江戸・大坂販売の形態をとる呉服業と,上方~関東間の幕府公金為替を含む為替取扱いを契機とする金融業とが主であった。三都および伊勢松坂に十数店舗を有し,全店舗の店員は最も多い時期には1000人を超えた。幕末期には幕藩体制の崩壊とともに利潤蓄積の基盤を急速に失い,危機に瀕したが,維新政府に深く結び付き,紙幣発行や公金取扱いを契機として金融業を再建して主柱とし,また新たに貿易業を興した(1876年三井銀行,三井物産設立)。ついで1889年三池炭鉱の払下げを受けて主要3会社の事業体制を作り,3事業から派生する関連諸会社を発展させ,日露戦争,第1次大戦を経て〈財閥〉を形成した。また11家中の3家(1896年北家10代高棟,1911年南家8代高弘,15年室町家10代高保)が男爵位を受爵するなど,日本の社会・経済に大きな比重を占めた。

→三井財閥 →三井八郎右衛門

執筆者:田中 康雄

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

三井家

みついけ

近世前期からの豪商として古い歴史をもち、第二次世界大戦前、日本最大の財閥を形成した家。先祖は近江(おうみ)(滋賀県)の六角(ろっかく)佐々木氏の家臣といわれ、のち佐々木氏から養子を迎えたのでその紋所四ツ目を家紋とし、佐々木神社を氏神としている。佐々木氏没落後、伊勢(いせ)(三重県)に移り、三井越後守高安(えちごのかみたかやす)(1610没)の子則兵衛高俊(のりへえたかとし)(1633没)のとき松坂(松阪市)で質屋、酒屋を始めた。高俊の妻殊法(しゅうほう)(多気(たき)郡丹生(にゅう)村永井氏)は商才に富んだ気丈な女で、商家としての三井家の実際の創業者であった。その長男三郎左衛門俊次(としつぐ)は早く江戸へ出て呉服商として成功した。初め兄の店を手伝い、のち松坂に戻って独立し、金融業を営んでいた末弟高利は、1673年(延宝1)長兄の没後、別に江戸本町一丁目(東京都中央区)に呉服店越後屋(えちごや)を開業し、京都に仕入店(しいれだな)を設けた。1681年(天和1)ころ暖簾(のれん)印を改め、さらに1683年には店を駿河(するが)町に移して、「現銀安売無掛値(かけねなし)」の革新商法を掲げると同時に両替店を創設。幕府の公金為替(かわせ)を引き受けるなどのことによって、急激に繁栄した。高利は没年(1694)2月遺言して、子息たちに遺産配分の割歩(わりふ)を定めるとともに、分割を行わないことを強く希望した。高利の遺志は、家政と営業を一元的に統轄する機関として「大元方(おおもとかた)」設置(1710)と、2代高平(法名宗竺(そうちく))の遺書「宗竺遺書」(1722)によって制度化され、「本家六軒、連家(れんけ)三軒、合九軒」の同族による家産の共有、共同経営の様式が固められた。この制度はその後18世紀の末ごろ20年余り2分割された時期を除けば、原理として第二次大戦後の財閥解体のときまで維持された。江戸時代の後半に、三井家の経営は、生糸、絹織物、綿花、木綿の集荷網を全国に張り、かつ問屋商人に対する商業金融を手広く営んで事業を拡張したが、幕末に近づくにつれて事業の不振、たび重なる御用金の賦課などに苦しんだ。しかし明治維新期には討幕派を支援し、新政府の財政政策に協力し、やがて政商から財閥へと発展する素地を築いた。

[三井礼子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

三井家【みついけ】

近世から近・現代にかけての豪商。伊勢(いせ)松阪出身の高利を祖とする。江戸・京都・大坂で呉服店を開き,両替商も営んで幕府・諸藩の為替御用の地位を得て発展。高利没後,〈家〉維持のための家憲を定め,共有財産・共同経営を実施。男子6家を本家,女婿ら3家を連家とする9家,のち2家の連家を追加した11家で構成。明治新政府と深く結び付き,呉服・金融業のほか貿易・鉱工業などにも進出して大財閥を形成したが,1945年の財閥解体によって企業から分離,現在の三井系企業とは無関係となる。→越後屋/三越/三井財閥

→関連項目伊勢商人|豪商|高麗橋|富岡製糸場|三井高利|三井八郎右衛門|三野村利左衛門

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

三井家

みついけ

江戸時代以降の豪商。藤原氏の末裔といわれ,のち近江の領主佐々木家の家臣となった。安土桃山時代,佐々木家没落のあと三井高俊のとき,伊勢松坂に移住して質屋,酒屋を営んだ。高俊の父高安が越後守と称していたので,越後屋の号をつけた。高俊の子俊貞は江戸で呉服商を営み,俊貞の弟高利は同じく呉服店を京都に開き,これが越後屋のおもな家業となった。俊貞の死後,高利が同族を指揮して三井家発展の基礎を固めた。天和3 (1683) 年江戸駿河町で両替商を営み,貞享4 (87) 年幕府御納戸御用,同6年幕府御為替御用となり,呉服,両替を主とし,京都,大坂にそれぞれ支店を出した。以後,同族経営の豪商としてその運営方針が統一され,経営機関としての大元方 (おおもとかた) は同族のみで形成され,本家の当主が総轄する血統主義に拠った。経営方針はすべて寄合で決定され,事業資本はすべて大元方に集中し,各支店は大元方から資金を借りて売上げから納金を納めた。第4代高房は『町人考見録』を著わし,大名貸を抑制する方針をとった。京都,大坂の為替店は独占事業として最も大きな収入源であった。このほか新田開発や飛脚業なども営んだが,幕末には御用金の賦課に悩み,その免除に功績のあった三野村利左衛門は大番頭に抜擢され,政治的変革期に倒幕派にも援助を与えて明治政府の御用達に転身,会計基立金,戊辰戦費の調達,太政官札発行,為替会社創立など政府の財務政策と密接に結びついて,三井組としていちはやく近代的企業へと脱皮をはかった。以後も江戸時代と同様,三菱,古河などの新興企業をしのぐ「政商」として常に権力に密着し,元老井上馨の援助を背景として三井財閥の形成をすすめた。 1876年三井銀行,三井物産を創設し,93年中上川彦次郎の改革で大元方を廃止して同族会議理事会を確立し,1909年には資本金 5000万円の三井合名を持株会社として設立して財閥に発展し,産業金融界に随一の経営力を誇った。第2次世界大戦後,財閥解体により三井家と三井系企業とは分離されたが,52年頃から三井銀行を中心に旧三井系事業の系列化が進行してきた。 (→三井グループ )

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

三井家

みついけ

江戸時代以来の豪商。三井高利(たかとし)を創業者とし,江戸時代は越後屋呉服店と両替店を営業の二つの柱とした。高利の祖父高安は武士だったが,その長男高俊が伊勢国松坂で質や酒・味噌の商売を始めた。高利は高俊の四男。長兄俊次の江戸呉服店で仕事を覚え,1673年(延宝元)に江戸本町1丁目に越後屋呉服店を開店。長男高平(たかひら)・次男高富(たかとみ)・三男高治らが共同で店をとりしきり,高利没後は各店を兄弟が共同で所有,惣領家は高平以後,代々八郎右衛門を通称とした。1710年(宝永7)に大元方(おおもとかた)を設立,店と同族の関係を断ち切り,同族の生活費を賄料(まかないりょう)として配分している。22年(享保7)の「宗竺(そうちく)遺書」で,高利の子供の男系6家と女系3家の9家を確定した。維新後は金融業を営業の中心とし,のちに大財閥を形成。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の三井家の言及

【伊勢商人】より

…【佐々木 銀弥】

[江戸の伊勢商人]

確実な史料によっても寛永期ころには伊勢の丹生(にう),射和,相可(おうか),松坂,津からの木綿を取り扱う商人の出店が大伝馬町1丁目に開店していることがわかる。後に豪富を誇った三井家にしても,本家筋にあたる三郎左衛門家が江戸本町2丁目に出店するのは寛永年間である。こうした伊勢商人の江戸進出は,決して孤立して行われたのでなく,相互の緊密な連携によっていたのである。…

【家法】より

…元禄期(1688‐1704)の投機型商人として一代で産をきずいた奈良屋茂左衛門の1714年(正徳4)の遺言状は,死後の財産管理についての指針を示した家法の先駆的なものといえる。17世紀以降三都に呉服・両替店を設けた三井家の家法は,初代高利の1694年の遺書を祖型とし,1722年(享保7)2代高平の《宗竺遺書》によって確定したといわれ,また大坂随一の豪商鴻池家の場合も,その家法とされる23年の《家定記録覚》は経営の基礎を固めた3代宗利の作成した《先祖之規範幷家務》を集大成したものである。両家家法の内容はそれぞれ個別のものではあるが,その骨子は同族経営の安定性を確保するための家制度のあり方,具体的にいえば,親族・同族の範囲の規定,家督相続法,家産の管理・運営にかかわる定律であり,それを支える営業面での経営方針の明確化,経営組織の合理化・整備,家長の独裁・恣意を抑制する合議制の導入,奉公人の雇用制度・服務規定・冠婚葬祭等に関する精細な規定を伴うものであった。…

【支配人】より

…店によっては本店支配人,店々支配人,後見支配,支配脇などがあった。三井家では雇人の制は,大取締―取締―加判名代―元方名代―勘定名代―名代―後見人―支配役―支配人―組頭―役頭―上座―手代―子供などこまごまとした職階があった。鴻池家では支配人のほか支配役,支配判形役などの名称があり,また,支配人の主だった者を老分(おいぶん∥ろうぶん)などと称した。…

【商業帳簿】より

…この財産勘定のほか,純資産額と前期末純資産額とを比較して資産の増減を確認する方式や,期末の純資産から諸経費を差し引き,純益を求める損益計算を行っている例もまれではない。3都に活躍した三井家,大坂の鴻池家,江州日野の中井家などの帳合法は,記帳法においては西洋式簿記のような取引の貸借複記の形式をとっていないが,原理的には財産勘定と損益計算からなる複式決算構造をもつ,きわめて合理的な決算簿として評価されている。【鶴岡 実枝子】。…

【町人考見録】より

…1730年前後(享保期後半)の成立。北[三井家]代高房が重役手代中西宗助の勧めにより,父高平から同人70年来の町人盛衰の見聞記事(17世紀中期以降の京都商人の隆替事例)の書き下しを得,これに序跋を加えたもの。三井家でも[家訓]として伝存したものではなく,いわば家訓の資料編的性格をもち,一般にも伝写流布した。…

【のれん分け(暖簾分け)】より

…こうして奉公人が主家から暖簾を分けてもらう場合,貢献度によっていろいろと区別されていた。三井家(越後屋)の場合,奉公人のトップクラスである元〆(もとじめ),名代,支配人,それに本店組頭を務めた者は越後屋の屋号と暖簾印に丸に井桁三の文字を使うことが許された。本店以外の店の組頭とか役頭,上座の者といった中間管理職的な立場を務めた者へは,屋号は越後屋だが,暖簾印に丸なしの井桁三の文字が許されている。…

【菱屋新田】より

…これによって東新田面積45町(皆畑),高456石,中新田面積14町(田42%,畑58%),高150石,西新田面積21町(皆畑),高215石の耕地が造成された。開発後に三井家の所有となり,新田経営には新田会所を設け,下作人と呼ぶ新田直属の小作人を置いて耕作させ,同時に周辺本田村落の居住者にも小作人として出作りさせた。3新田の畑はすべて綿作にあてられ,東新田では〈当新田ハ皆畑木綿作ニて御座候〉(天明7年(1787)村明細帳),中新田では〈当新田木綿作四分余ニ而御座候〉(同),西新田でも〈畑 木綿作〉(天明2年村明細帳)という状況にあった。…

【三井高保】より

…明治・大正期の[三井財閥]を率いた[三井家]同族首脳者の一人。三井北家高福の五男として京都に生まれ,幼名を宸之助という。…

【両替】より

…活動力は大坂に比べて弱く,幕末にかけて40人から10人に逓減した。そのなかで御為替御用達を務めた[三井家]が最も栄えた。銭両替は5組の仲間があり,為替や金銀両替も扱った(本両替とは緊密)。…

※「三井家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」