改訂新版 世界大百科事典 「ロシア」の意味・わかりやすい解説

ロシア

Rossiya

総説

ロシヤと表記することもある。漢字では江戸時代から明治初年まで魯西亜,明治中期以後は露西亜の文字をあてる。ソ連時代には,国名としてはソ連邦の一構成要素であるロシア連邦社会主義共和国にその名をとどめていたにすぎないが,ソ連邦崩壊後はこの共和国がロシア連邦(あるいはロシア)を正称とするに至った。1917年の革命以前の国名であるロシア帝国の領域には旧ソ連のほとんどすべての領土のほかに,ポーランドとフィンランドが含まれていた。旧ロシア帝国もソ連もきわめて多くの民族から成り立っているという点で共通しているが,一貫して最も中心的な立場にあるのがロシア人である。

名称の由来

ロシアという言葉が文献に表れるのは15世紀末,それが国家の名称として公式に用いられるのは18世紀初めからであって,それ以前はルーシRus’という古形が使われた。今でもロシア人を意味するロシア語〈ルースキーrusskii〉はルーシの形容詞形である。ルーシの語源については諸説が対立している。12世紀初頭に編まれた年代記《過ぎし年月の物語》によれば,862年に東スラブ諸種族がスカンジナビアのノルマン人(ロシア語で〈ワリャーギvaryagi〉)のもとへ自分たちの支配者を求める使者を送ったが,そのワリャーギがルーシと名づけられていたという。かつてバルト海沿岸に住んでいたフィン人たちが,ノルマン人を〈舟をこぐ人〉の意味で〈ローツィRōtsi〉と呼んでおり,その呼称が東スラブ人に伝わってルーシと発音され,かくしてこの支配者の名称がキエフを中心に形成された東スラブ人の最初の国名になったとする説が有力である。

これに対して,赤っぽい髪の毛の色を指す〈ルースイrusyi〉を語源とみる説,ドニエプル川の支流の一つローシ川Ros’からルーシの名称が生じたとする説などが主張されている。

語源の問題は東スラブ人の最初の国家形成に異民族たるワリャーギ(バイキング)が果たした役割の評価ともかかわるので,民族感情もからんで複雑な様相を呈している。いずれにしても,10~13世紀のキエフ・ロシアの時代には,キエフ大公の支配のもとに,ゆるやかな形で統一された東スラブ人の領域が〈ルーシの地〉と呼ばれた。この時期にキリスト教(東方正教)の受容が一つの契機になって,東スラブ諸種族は多少ともロシア人としての民族的同一性を意識しはじめた。

13世紀中葉のモンゴル族の侵入によってキエフ・ロシアが崩壊すると(タタールのくびき),ロシア人の政治的重心はキエフの北東にあたるウラジーミルやモスクワを中心とする森林地帯に移行した。

初めは小さな勢力にすぎなかったモスクワ公国がしだいに周辺の諸公国を併合していき,1480年にはモンゴル族のつくったキプチャク・ハーン国の支配を脱して,モスクワ大公の主権のもとに北東ロシアが政治的に統一された。これがモスクワ・ロシアあるいはモスコビアMoskovieである。

広義と狭義のロシア

しかしルーシの名称は,モスクワ国家によって独占されたわけではなく,かつてのキエフ・ロシアの南西部にも残った。この地域はモンゴルの侵入をこうむったあと,14~15世紀にリトアニア(14世紀末にポーランドと合併して統一王国を形成)によって征服されたが,ドニエプル上流地方はやがてベロルシア(白ロシア,今日のベラルーシ)と呼ばれ,キエフを中心とするドニエプル中流地方は小ロシアと呼ばれたのである。白ロシアの名称の起源については定説がない。モスクワ・ロシアを含めてさまざまな地方が西ヨーロッパで白ロシアと呼ばれたことがある。

これが現在のように定着するのは16世紀になってからである。小ロシアはモスクワ国家の大ロシアに対する呼称であるが,この区別はコンスタンティノープルの東方正教会によって使用されはじめたものであった。小ロシアは白ロシア同様政治的に独立した国家を形成したことがなく,一時コサックの勢力が盛んな時期には〈コサックの地〉〈ヘトマン(コサックの頭領)の地〉などとも呼ばれた。この地方について,〈辺境〉を意味するウクライナという呼称が確立するのは,ようやく19世紀のことである。ドニエプル左岸のウクライナは17世紀にポーランドの支配を脱してモスクワ国家に併合されたが,西ウクライナと白ロシアは18世紀後半になってロシア帝国の版図の一部になった。13世紀以後の政治的分裂期に,かつての東スラブ(ルーシ)の民族的統一は失われ,一定の共通性は保持しながらも,異なる言語と習俗をもつロシア人,ウクライナ人,白ロシア(ベラルーシ)人の三つの民族が成立したのである。

要するに,ロシアは最も広い意味では,旧ロシア帝国あるいは旧ソ連の範囲を指し,次に広くは,東スラブの三つの民族を包含し,次いで〈ロシア連邦〉の範囲を指し,最も狭い意味ではロシア語を共通の母語とする民族について用いられる。以下の記述は基本的には最も狭義のロシア,地域的にはウラル山脈以西のいわゆるヨーロッパ・ロシアを中心とするが,必要に応じて,広義のロシアについて言及することもある。

自然

海と川の恵み

ロシアの自然の著しい特徴は,温帯の北寄りの内陸に位置し,広大な地域を占めながらきわめて平たんな地形をもつことである。したがってその気候は大陸性であり,変化にとぼしい。気温についてみれば,夏は等温線が東西にほぼ平行して走り,7月の平均気温が18℃のモスクワを中心として北緯45°~65°におよぶロシア平原全体が±3℃の範囲におさまってしまう。他方冬季にはバルト海を通じて海洋の影響を顕著に受けて,1月の等温線は北西から南東へと斜めに走り,北緯60°のサンクト・ペテルブルグ(旧レニングラード)の平均気温-8℃は,北緯46.5°のアストラハンのそれと等しく,サンクト・ペテルブルグより緯度で4°あまり南にありながら,モスクワの1月の平均気温は-11℃である。ウラル山脈を越えてシベリアを東に進むにつれて寒さはさらにきびしくなる。年間の温度差もさることながら,1日の最高気温と最低気温の差も大きい。また冬から夏へ,夏から冬への移り変りも急激で,おだやかな気候の春と秋はごく短い。ロシア人の生活にとって重要なのは,平均気温よりもむしろ彼らが〈モローズmoroz〉あるいは〈マロース〉と呼ぶ厳寒で,モスクワですら冬には気温が-30℃を割ることが珍しくない。ロシア人の住居,衣服など生活全般が,〈モローズ〉に耐えられるよう工夫されている。

ロシア平原の年間の降水量は500~600mmで,夏に雨が多いが,南へいくほど降水量は少なく,カスピ海に注ぐボルガ川の河口では200mmにすぎない。ボルガをはじめドニエプル,西ドビナのような大河はいずれもモスクワの北西のバルダイ丘陵に源を発しているが,この丘陵の最高地点はわずかに標高343mなので,河川のこう配は非常に小さく,流れがゆるやかである。ボルガ川の平均落差は1kmにつき7cm,ドニエプル川のそれは11cmにすぎない。ほぼ北緯60°の線に沿って分水嶺があって,それより北の河川は北流してバレンツ海と白海に注いでいる。一般に北部地方は湿度が高くて湖沼が多い。ロシアの河川のもう一つの特徴は冬に凍結することで,たとえばボルガ川の上流では11月末に結氷し,4月半ばに解氷する。解氷期には著しく水位が高まり,きまってはんらんが生ずる。地方ごとに春の出水の時期は決まっていて,住民の生活のリズムを決める重要な要素になっている。水量が豊富で流れがゆるやかなために,河川は古くからロシアにおける交通路の役割を果たしてきた。すでにキエフ・ロシアの時代に,丸太を横に並べて舟に分水嶺を越させるいわゆる連水陸路によって,いくつかの大河が連絡していた。18世紀以後は運河の開削が進み,国内のすべての河川が水路網を形成している。

三つの大地

土壌と植物相の点からみれば,ロシア平原は緯度にほぼ平行して走る線によって,北から次のように分類することができる。(1)極北地帯 北緯66.5°以北の北極圏に入るツンドラ,すなわち永久凍土地帯である。地表が氷雪から解放されるのは夏季の2ヵ月ほどで,湿地にはスゲやミズゴケ,排水のよい台地にはコケモモ,ハイマツなどが生育する。そこではトナカイが飼育されるのみで,人口はきわめて希薄である。ヨーロッパ・ロシアではバレンツ海沿いの狭い地域であるが,シベリアでは数百kmにおよぶ幅になる。(2)針葉樹林帯 ツンドラとボルガの上・中流に挟まれた北部ロシア全体からなり,含塩灰白土層におおわれている。モミ,ドイツトウヒ,カラマツが主体で,シベリアにかけて広がるうっそうとした森林は〈タイガtaiga〉と呼ばれる。南寄りのごく一部でわずかに穀物が栽培される。サンクト・ペテルブルグ,ビャトカ(旧キーロフ)のような都市もあるが,人口密度は概して低い。(3)混合樹林帯 上記の針葉樹林帯と明確な境界を形成していないが,ドイツトウヒ,シラカバ,オーク,ボダイジュのような針葉樹と広葉樹が混在する。主として灰色森林土壌からなる。モスクワを含む中部ロシアの大部分がここに入る。地味は豊かとはいえないが,大麦,ライ麦,エンバクのような穀類やアマ,ジャガイモなどがつくられる。とりわけモスクワ時代以降ロシア人の活動の中心的な舞台となった地域で,各種の産業も盛んで都市も多く,人口は稠密である。(4)ステップ 腐植を多く含むチェルノーゼム(黒色土壌)からなる地域で,北寄りの一部には広葉樹もみられるが,概してハネガヤのような草が自生する。キエフの南から黒海北岸まで500kmの幅で,西はウクライナから南部ロシアの全体と中部ロシアの一部を包含し,ボルガ川の東では幅が狭まりながら西シベリアまで及んでいる。雨が少なくしばしば干ばつに襲われるが,穀物の栽培に最も適し,世界的にも有数の小麦生産地帯である。しかし南ロシアはキエフ時代とモスクワ時代を通じて遊牧民の勢力範囲であり,ロシア人が入植するのは18世紀以後である。

住民

ロシア人の地域差

東スラブ系の民族の中でも,概してウクライナ人はロシア人に比べて体格ががっしりしており,丸顔に灰色の目をして,髪は黒みをおびている。また白ロシア人はスラブ的特徴をよく保って,灰色の目とブロンドの髪が多い。これに対してロシア人のあいだでは,青あるいは褐色の目と濃淡さまざまな栗色の髪が一般的である。これはドニエプル流域からボルガの上・中流地方に移住した東スラブ人がそこで先住していたフィン人と混血した結果であるといわれている。もっとも,ロシア人の最初の国家の支配者はバイキングであったし,キエフ時代以降も辺境では絶えずアジア系の遊牧民と接触があり,さらに間接統治ながらキプチャク・ハーン国の支配を2世紀半もこうむったので,その間にフィン人以外との混血が多少とも進んだとみなければならない。モスクワ・ロシアの時代以後もリトアニア,リボニア,ポーランドそれにアジア系諸民族の貴族やヨーロッパ諸国の技術者でツァーリに招かれて帰化する者が多かったこと,18世紀末のポーランド併合の結果,大量のユダヤ人がロシア帝国の臣民となり,19世紀の後半からすぐれた人材が輩出してロシア社会に進出したことなども考慮しなければならない。上流階層や知識人ほど他民族との混交が著しく,政治や学芸の分野で多少とも足跡を残した人物で完全に純粋なロシア人はまれであるとさえいわれている。

狭義のロシア人は言語や習俗の点で北部大ロシア人と南部大ロシア人,さらにその中間でボルガ川とオカ川に挟まれたモスクワを含む地域の中部大ロシア人に大別される。南部大ロシア方言の特徴の一つは〈アーカニエakan'e〉(アクセントのない位置の母音〈o〉を〈ア〉と発音する)で,北部大ロシア方言の〈オーカニエokan'e〉(同上の〈o〉を〈オ〉と発音する)と対立している。中部大ロシア方言は〈アーカニエ〉の点では南部方言に近いが,北部方言の特徴の一部を共有している。これらのほか独自の習俗をもつ小グループとして,白海沿いのポモーリエ,リャザンの北のメシチョーラ,ドンやウラルをはじめとするコサックなどがある。

〈赤い隅〉のある民家

一般にロシアの農民は北部では数戸からせいぜい10戸程度の小集落を,南部では比較的大戸数の集落を形成していた。伝統的な家屋はイズバーizbaと呼ばれ,窓枠や軒,棟の縁の彫飾りに地方ごとの特色をもっている。北部では一般に壁面は太い丸太を横に積み重ね,ときには2階をつくったり地下室をしつらえたりすることが多い。屋根は切妻で,裏庭は柵で囲いをする。これに対して南部では家の構えが低く,壁は粘土をぬり,屋根は寄棟で,庭は囲わないのが一般的である。中部ロシアでは屋根が寄棟のほかは北部の家の形に近い。また北部と中部では床が高く,地面から戸口までのあいだに7~8段の階段をもつ昇降口(クリリツォーkryl'tso)がつけられている。概して戸口を入った場所がセーニseniと呼ばれる入口の間で,そこからさらにドアを通って居間あるいは客間に入る。部屋の一隅には大型の暖炉がつくりつけになっていて,その熱は料理のためにも利用される。暖炉と対角線で結ばれる位置にイコンをかざった棚があり,〈赤い隅krasnyi ugol〉と呼ばれる。かつてすべての来客は家族に挨拶する前に必ずイコンに向かって十字を切り,拝礼することになっていた。〈赤い隅〉と暖炉のあいだの隅には天井の近くに板を張り出して,ポラーチpolatiと呼ばれる寝台をつくった。

北部ロシアやボルガ流域では,母屋とは別に池や小川のほとりに浴室(バーニャbanya)が建てられた。強く熱した玉石に水を注ぎ,湯気を浴びる蒸風呂である。体が十分に蒸れたときシラカバの小枝で体をたたくか,ヘチマあるいはボダイジュの繊維の束で皮膚をこすってあかを落とす。ロシア人は週に1度,おもに土曜日に入浴する習慣があった。浴室は出産の場所としても使われた。現在では農家の建築様式も半ば都会風になって地方色を失いつつあり,コルホーズ(集団農場)によってはアパート形式の集団住宅を建てるところすら現れている。

サラファンとルバシカ

伝統がすたれたという点では衣服も同様である。ロシア革命以前には,北部ロシアと中部ロシアの女たちはふつうアマ製のルバシカの上にジャンパースカートに似たサラファンをまとい,南部ロシアではルバシカの下にポニョーワponyovaと呼ばれるスカートをはいていた。娘たちは長い髪の毛を編んでリボンで飾り,既婚婦人はキーチカkichkaやココーシニクkokoshnikと呼ぶ帽子をかぶって必ず髪をかくさなければならなかった。もっとも19世紀末ごろから手のこんだ帽子に代わり,より単純な正方形の布の被り物プラトークが普及して現在にいたっている。男はどこでも裾の長いルバシカを着たが,その袖口や裾の縁には地方ごとに特徴のある縫いとりがほどこされていた。寒くなるとラシャ織りの外套カフタンをルバシカの上にまとい,帯をしめた。履物は古くはボダイジュの樹皮で編んだ一種のわらじが使われたが,しだいに革製の長靴サポギsapogiと,冬用にはフェルト製の長靴ワレンキvalenkiが普及した。現在では特別な場合を除き都市と農村の服装のあいだに大きな差はなく,伝統的な衣服のスタイルやししゅうのデザインなどは,都会のファッションの中に取り入れられている。

黒パンとピローグ

農民の主食は比較的最近まで黒パンとジャガイモ,それに各種の穀物でつくる粥(カーシャkasha)であり,スープには酢漬けのキャベツを具とするシチーshchi,トマトとテンサイで赤い色をつけたボルシチ,クワスをベースとするチューリャtyuryaやオクローシカokroshkaなどがあった。ロシア正教ではふだんでも水曜日と金曜日は精進日とされ,復活祭やキリスト降誕節(クリスマス)のような大きな祭りの前には長い斎戒期が設けられていて,その間は肉食が禁止された。そうでなくても肉や卵は祭日の食物であったが,祭日や祝いごとのあるときには,パイに似たピローグpirog,クレープ風のブリヌイbliny,穀物に蜜や干しブドウをまぜてたきこんだクチヤーkut'yaなども食卓に供された。今では宗教上のタブーがほとんど消滅したばかりでなく,ヨーロッパやカフカス,中央アジアの料理が日常生活に取り入れられて,ロシア人の食生活は著しく多様化している。

社会

1987年に人口が2億8168万を超えた旧ソ連の社会構成は労働者61.8%,職員26.2%,コルホーズ農民・協同組合加入の家内工業者12.0%で,自作農・協同組合非加入の家内工業従事者0.1%以下である。労働者と職員が年ごとに増加し(1939年にはそれぞれ33.7%,16.5%),その一方で,ソホーズ所属の農民が労働者として集計されていることもあって,コルホーズ農民の比率が急激に減っていること(1939年には47.2%)がわかる。この統計はまた,無階級を建前とする旧ソ連では社会的範疇が事実上3種類しかなかったことも示している。なお,〈ソビエト連邦〉の[社会]の項および〈ロシア連邦〉の項目も参照されたい。

国民の80%は農民

これとは対照的に,1897年に施行されたロシア帝国最初の全国国勢調査によれば,ポーランドとフィンランドを含む総人口1億2564万の身分的内訳は次のとおりであった。世襲貴族1%,一代貴族・非貴族官吏0.5%,聖職者0.47%,名誉市民0.27%,商人0.2%,町人10.7%,農民77.1%,コサック2.3%,異民族(ユダヤ人を含む非キリスト教徒)6.6%,フィンランド人0.03%,その他0.28%,身分不詳0.06%,外国人0.5%。すべての将校と九等官以上の文官は一代貴族になる権利があり,大佐以上と四等官からは世襲貴族になれた。ある種の勲章を授けられても貴族身分を取得できた。名誉市民とは一代貴族や聖職者の子ども,高等教育を受けた者,功労ある商人や芸術家などに与えられる身分で,これにも一代と世襲の別があった。商人の身分を得るためにはギルドに所属し,一定の額の貢租を納める必要があった。ロシアの資本主義化を推し進めたのは商人や一部の貴族=企業家であったが,商人の出自はさまざまで,流動性も高かった。農民身分から身を起こして一代で財を築き,商人身分を経て名誉市民になったり,あるいは貴族に列せられたりするケースもまれにあった。都市の住民の大部分は町人であって,彼らは都市ごとに町人団や職人団を組織していた。一代名誉市民の子どもや商人身分を失った者,帰化外国人などもここに加わったが,農民や他の都市の町人はそれまで所属していた身分団体の脱退承認書を示さなければならなかった。

ロシア帝国臣民の3/4以上は農民であったが,狭義のロシア人の中では農民が80%以上の割合を占めていた。1897年の国勢調査の約40年前,すなわち1861年の農奴解放前夜には5000万余りの農民のうち55%が国家農民であり,残りの45%が地主に属する農奴であったと推定されている。農奴は地主の所有物とみなされ,家族ぐるみ,あるいは家族と切りはなされて,売買の対象になった。地主の屋敷で僕婢として働く者は別として,概して農奴は地主に対して賦役労働(バルシチナbarshchina)あるいは年貢(オブロークobrok)の義務を負っていた。地主の畑での賦役労働は週のうち4日以上に及ぶことがあった。一部の農奴は年貢のための現金収入を得るため,地主や共同体の許可を得て出稼ぎに行った。61年の勅令によって農奴身分から解放されたあとも,地主から分与された土地に対して買戻金を支払わなければならなかった。

村むらのくらし

帝政期には国有地と地主の領地とを問わず,農民たちは村単位でミールmirあるいはオプシチナobshchinaと呼ばれる共同体をつくっていた。納税や年貢や兵役などの義務を共同体が連帯責任の形で負っていたのである。共同体は各戸の働き手の数に応じて耕地を分配し,10年前後の期間をおいて成員間で耕地の割替えperedelを行った。共同体の重要な機能の一つは相互扶助で,村内の寡婦や孤児を養うため耕地に特別の区画を設け,ミールの全員がそこで共同作業に従事することもあった。この共同体の存在はロシアの知識人の注意をひき,一部からは社会主義へ移行するための基盤という高い評価を受けたものの,ナロードニキによる〈民衆の中へ〉の運動も結局は農民を啓蒙し,反政府運動に立ち上がらせることができなかった。1905年革命後のストルイピンの改革によって,共同体制度は壊滅的な打撃をこうむった。

貴族のいろいろ

ロシアの貴族にはモスクワ・ロシア時代からの公や貴族の家格をもつものと,ツァーリによっていわば士族身分に取り立てられたものとがあったが,ピョートル1世は両者の身分上の差別を廃止し,平等に国家への奉仕を義務づけた。ピョートル以後の女帝たちの時代に,貴族たちは体刑や徴兵,納税などの免除という特権を獲得したうえ,土地や農奴を所有する権利も独占したので,名実ともにロシアの第一の身分になった。古い家柄の貴族やとくに功績のあった貴族には,公爵や伯爵の爵位が与えられたが(バルト海沿岸出身のドイツ系貴族や実業家には男爵が授けられた),全体としては爵位のない貴族が多かった。所有する農奴の数もさまざまで,1858年の統計によれば,すべての農奴所有者のうち20人以下の農奴をもつ者が44%を占め,21~100人は34%,101~500人は19%,501~1000人は2%,1001人以上は1%となっていた。しかし全体の農奴のほぼ45%は500人以上の農奴をもつ大地主に属していたので,これらの地主貴族は豊かな生活を営むことができた。富裕な貴族はその領地に屋敷を構えたばかりでなく,ペテルブルグとモスクワに邸宅を所有し,概して夏は田舎で過ごし,冬はおおぜいの農奴の僕婢をともなって都会におもむいて,社交に精を出した。農奴からなる劇団や合唱団を組織した貴族もいる。19世紀中葉以後にはラズノチンツィと呼ばれる知識人層が進出するが,概して帝政ロシアで花開いた文化の担い手は貴族であった。

宗教

教会の役割

ロシア帝国ではロシア正教会に対して国教的な地位が与えられていた。1897年の国勢調査では全国民の69.4%が正教徒,1.8%が旧教徒staroobryadtsyと諸分派信徒であったが,それは東スラブ系の住民の数にほぼ見合っていた。同じ調査で帝国領内のその他の主要な宗教の勢力は次のとおりであった。イスラム11.7%,ローマ・カトリック9.1%,ルター派2.8%,アルメニア・グレゴリウス派0.9%。ロシア正教はピョートル1世の時代に総主教職が廃止され俗人の院長をいただくシノド(宗務院)が設けられてから,国家権力の直接的な統制下におかれていた。国内に約60の主教区があり,主教の位には修道士出身者が任命された。生涯不犯の誓いをたてた修道士は黒僧と呼ばれる。これに対して妻帯を許されて司祭などの職につく者は白僧である。末端の教区教会をあずかる司祭には無学の者もいて教区民からつねに尊敬されていたとは限らないが,信者の出生,死亡,結婚などはすべて教会に届け出て,しかるべき儀式を執行してもらわなければならず,年に1度の懺悔も義務づけられていたので,教会はあらゆる面でロシア人の生活に不可欠の存在であった。

旧教徒ラスコーリニキ

前述の国勢調査では旧教徒と諸分派に属する者は220万人と発表されたが,実際の数はこれをはるかに上回っていたと考えられている。旧教徒あるいは旧儀派とは,17世紀半ばの総主教ニコンによる典礼改革を認めず,国家教会から分かれた正教徒で,ラスコーリニキ(分離派)とも呼ばれる。モスクワ・ロシア時代以来の宗教儀式と家父長制をかたく守り,政府や国教会によるたび重なる弾圧や迫害にも節を曲げなかった。19世紀の中ごろに1000万~2000万のロシア人が旧教徒であったとする推定がある。旧教徒の中には司祭の権威を認める容僧派と,その意義を否定する無僧派とがあった。一般に容僧派の方が穏健で多数を占め,少数派の無僧派はラディカルで,戒律の厳しさの異なるさまざまなグループに分かれていた。はじめのうち旧教徒はロシア北部の白海沿岸地方,バルト海沿岸,奥ボルガ,シベリアなどの辺境の地に多く住み,一部は国外へ去ってオーストリアやトルコ領内にコロニーをつくって,独特の集団生活を営んでいたが,18世紀後半から容僧派も無僧派もモスクワの町はずれにそれぞれ墓地と居住区をもつようになった。一般に旧教徒は酒もタバコもたしなまず,迫害を避けるために官憲を買収する必要から蓄財心にも富んでいたので,両派のあいだから有力な商人=企業家が輩出して,ロシアの資本主義発展に寄与した。19世紀後半にはモスクワ市政の実権をにぎった者もいる。信仰の自由が認められて旧教徒が国内で公然と教会を建て,礼拝できるようになったのは1905年の革命以後のことである。

去勢派,ドゥホボル派への弾圧

旧教徒とは別に,17世紀前半に鞭身派(フリストkhlysty)といわれる教派が現れた。自らを鞭で打ったり熱狂的に踊ったりして恍惚感にひたったのでこう呼ばれたのである。18世紀になってこの派から去勢派(スコプツィskoptsy)とドゥホボル派dukhobory(字義どおりには〈聖霊のために闘う者〉の意)の二つの分派が生まれた。前者は清浄な生活を送るためと称して,一定の年齢に達した男から睾丸を摘出して生殖機能を失わせ,後者は禁欲主義を精神的な方向に進めて地上の教会制度を否定し,天国は個々人の心の中にあると主張した。去勢派はその反社会的性格のゆえに,ドゥホボル派は世俗の権力を認めなかったので,ともに政府からきびしい弾圧を受け,19世紀末に2万人のドゥホボルがカナダに移住した。18世紀にドゥホボル派から分かれた教派がモロカン派molokaneである。斎戒期に牛乳molokoを飲むと誤解されたのが名の起りであるが,彼ら自身は〈霊的キリスト教徒〉と称した。19世紀末から20世紀初頭にかけてモロカン派は100万の信徒を擁したという。ロシア起源で神秘主義的傾向をもつセクトとしては,このほかに旧イスラエル派,新イスラエル派,斎戒派,土曜派などがあった。

西ヨーロッパから伝わった合理主義的色彩の強い分派もあった。18世紀にウクライナやボルガ下流地方に入植したドイツ人のもたらしたメノー派,19世紀の60年代にやはりドイツ人入植者を中心にウクライナと南ロシアで急速に広まったバプティスト派がそれである。後者はロシア人のあいだでは時禱派(シトゥンディストshtundisty)の名でよく知られた。

革命後ソビエト政権は正教は無論のこと,あらゆる宗教に対して制約を加え,無神論教育にも力を入れてきた。しかし民衆の信仰心はおさえきることができず,ロシア正教会の発表によれば,旧ソ連国内の信徒の数は3000万ないし5000万といわれていた。バプティスト派をはじめ分派の活動も衰えていないようである。ソ連邦崩壊後のロシア連邦では,信教の自由が回復され,ロシア正教会も活力を取り戻している。

民間信仰

異教時代の習俗

ロシア人は概して熱心な正教徒ではあったが,同時に異教時代以来の自然崇拝や祖先崇拝も彼らの日常生活に根強く残っていた。10世紀末にギリシアからキリスト教を受け入れる以前,東スラブ人が自然の諸現象を神格化し,これを崇拝していたことが年代記などから知られている。異教的な諸神格はキリスト教の聖者たちと結びついた形で,その後も生き残ったので,ロシア人の信仰を二重信仰と呼ぶことすらあった。19世紀になっても,教会で祝われるキリスト教にちなんだ祭日とは別に,祖先の霊を追善するラードゥニッツァradunitsa,ルサーリーrusalii,セミークsemikなどの祭りが行われていた。キリスト降誕節と主顕節(公現祭)のあいだのスビャートキsvyatkiと呼ばれる期間,カーニバルに相当する復活祭7週間前のマースレニッツァmaslenitsaなども,起源的には死者の霊をまつり,来るべき年の豊饒を予祝する行事であったと考えられている。自然の復活を祈願し,つつがなく春を迎えるために,3月初めに小麦粉で鳥の形をした飾物(これをジャーボロノクzhavoronok(ひばり)と呼んだ)をつくり屋根にかかげる風習,5月の初め芽ぶいたばかりのシラカバの若木を切り出してかかしをつくり村中を練り歩く習慣などもロシアのいたるところでみられた。年のめぐり,春の到来は太陽神ヤリーラYarila(ヤリーロYariloともいう)の復活としても意識された。冬のあいだ,眠っていたヤリーラがふたたび目をさまし活動を始めるとき,自然の万物もよみがえる。男性的原理を体現しているヤリーラに対応するのが〈母なる湿れる大地mat' syraya zemlya〉である。ヤリーラの精液である春の雨を受け入れて母なる大地はみごもり,やがて秋になると豊かな実りをもたらす。ヤリーラと地母神の活動が活発で,豊作が保証されるかどうかを占う行事が各地で行われていた。

森の精と水の精

もっと身近にも小さな神々である妖精たちがいた。どの家にもドモボーイdomovoiが住みついていて,しかるべき敬意をもって遇しさえすればその家族に幸福と富をもたらす,とロシア人は信じていた。ドモボーイは白いひげを生やした老人の姿をしており,ときには角や尾をもっている。新築の家に移るときには何らかの贈物をしてドモボーイの機嫌をとりむすぶ必要があった。家の中と同じように,庭にはドボローブイdvorovyi,浴室にはバンニクbannik,乾燥小屋にはオビンニクovinnik,納屋にはグメンニクgumennik,野原にはポレビークpolevikというようにそれぞれの場所の精がいた。勤勉な主婦を助け怠惰な主婦をこらしめるキキーモラkikimoraと呼ばれる女の妖精もいた。人間の生活ととりわけ深いかかわりをもったのが森の精レーシーleshiiである。レーシーはいたずら好きで,木こりでも油断しているとからかわれる。子どもや女をさらうこともある。背丈は伸縮自在で,ときには森の木の頂ほど高く,ときには草と同じ低さにもなる。レーシーは森の守護神の役割も果たしている。

川や湖には水の精ボジャノーイvodyanoiが住んでいて魚の世界を支配している。体はうろこでおおわれ,指のあいだに膜がある。目は火のように赤い。ボジャノーイを怒らせずに豊漁を確保するため,水の精が冬眠からさめたころ犠牲をささげる風習もあった。ルサールカrusalkaも水の精であるが,ボジャノーイの妻と考える所と,まったく無関係とみていた所とがあった。ルサールカになるのは,身投げした娘や洗礼を受ける前に死んだ嬰児である。若い男が夜に川や池の近くを通りかかると,ルサールカが現れて体中をくすぐり,水の中へ引き入れようとするのである。このような妖精の存在は正教会によって承認されたわけではなかったが,庶民のレベルではキリスト教信仰と自然崇拝が無理なく融合していた。

暦法,度量衡

宇宙開闢紀元

ロシアでは古くから太陽暦が用いられた。年代記に初めて採用された年の数え方は,ビザンティンの流儀にしたがってアダムの誕生を起点とするいわゆる宇宙開闢(かいびやく)紀元で,現代のキリスト生誕暦に5508を加えた数に等しい。ロシアがキリスト教を受け入れた988年の事件は,6496年の見出しのもとに記述されている。ただし年の初めを9月としたビザンティンとは異なり,3月から1年を始めていた。モスクワ・ロシア時代の14~15世紀から,ロシアでも9月を年の初めに改めたが,ピョートル1世の治世に西欧化の一端として西暦を採用し,7208年12月31日の翌日を1700年1月1日と決めて,これを新しい年の初めとした。しかし1年の長さは依然としてユリウス暦によったので,いわゆるロシア暦はグレゴリオ暦にもとづく西暦の日付と比べると,18世紀で11日,19世紀で12日,20世紀で13日の遅れがあった。1917年の十月革命は,西暦の日付では11月初めに起きたことになる(旧ソ連の革命記念日は11月7日)。革命の成功後,18年1月31日の翌日を2月14日と決め,グレゴリオ暦を採用して今に至っている(ただしロシア国外の亡命正教会では,現在でもかつてのロシア暦と新暦を併用している)。ソビエト政権下の20-30年代に,キリスト生誕紀元を止め1917年を元年とし,1週間を5日か6日にする暦法が提案され,部分的に実施されたこともあるが,定着しなかった。

春のニコラの日

帝政期の農民たちは月日よりも曜日を重んじ,日付のほうはたとえば〈春のニコラの日〉(ロシア暦5月9日),〈ユーリーの日〉(同11月26日)などのように聖者の名にちなんで呼ぶことが多かった。また正教徒は誕生日の代りに自分と同名の聖者の命日を〈名の日〉として祝う習慣があり,これを〈名の日の祝imeniny〉と呼んでいる。

貨幣制度

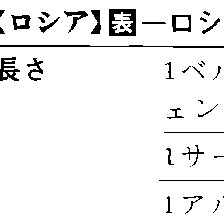

度量衡はロシア革命後の1918年からメートル法を採用しているが,それ以前は表のような単位を用いていた。

貨幣の単位は18世紀以来一貫して1ルーブルrubl’=100コペイカkopeikaの単位を用いてきたが,鋳造された銅貨や銀貨について,たとえば3コペイカ銅貨がアルティンaltyn,5コペイカ銅貨がピャタチョークpyatachok,10コペイカ銀貨がグリベンニクgrivennikと呼ばれるなど,それぞれに異名があった。1769年からアシグナーツィアassignatsiyaと呼ばれる紙幣が発行されたが,その価値は基準貨幣である銀貨に対して下落しつづけ,1812年には4紙幣ルーブル=1銀ルーブルに換算された。39年の大蔵大臣カンクリンEgor Frantsevich Kankrin(1774-1845)の改革によって紙幣は廃止され,その代り43年から信用券が発行された。しかし信用券も銀貨に比べると93~99%の値うちしかなかった。57年にはそれまでの銀本位制から金本位制に移行したこともあって,金貨は格別に尊重され,額面10ルーブルのインペリアルimperial金貨は19世紀末に信用券の15ルーブルで通用した。ロシア革命直後は激しいインフレーションのため10万ルーブル紙幣さえ発行されたが,その後何回かデノミネーションが行われた。

日本との関係

ラクスマンの来訪

コサックの隊長エルマークがウラル山脈を越えてシベリアに進出するのは1579年のことであるが,その60年後の1639年にはロシア人は早くもオホーツク海に達した。18世紀の10年代から千島列島にも進出を始めた。一方,史料によって判明している限りでは,大阪の商人伝兵衛が17世紀の末に初めてカムチャツカ半島に漂流し,1702年にピョートル1世に謁見した。その後何組か漂流する者があったが,日本に帰国できたのは伊勢の大黒屋光太夫が最初である。光太夫を送還するため92年(寛政4)に蝦夷に来航した最初のロシア使節ラクスマンにつづいて,1804年(文化1)にはレザノフが長崎へやってきたが,幕府は交易を拒否した。06-07年にはその報復の形でレザノフの部下のフボストフとダビドフが南千島とサハリンの日本人集落を襲い,幕府に衝撃を与えた。その余波を受けて,11年に海軍士官ゴロブニンらが日本側に捕らえられ,2年近く松前に拘禁された。幕末の53年(嘉永6)になってプチャーチン使節が来航し,ねばり強い交渉の末55年(安政2)下田で日露和親条約が締結された。63年(文久3)には通商条約も結ばれて,箱館にロシア領事館がおかれた。

維新後の1875年には樺太・千島交換条約が調印されて,千島列島は日本領とされ,サハリン全島はロシアに帰属した。その後中国東北部と朝鮮半島をめぐって日本とロシアの二つの帝国はするどく対立し,95年の三国干渉を経て,1904-05年には日露戦争が起こった。戦後のポーツマス条約で日本側は大陸進出の足場を築き,南サハリンをも領有することになった。ロシア革命後の混乱期の18-21年に日本政府はシベリアに軍隊を送ったが,ソビエト政権打倒には至らなかった。25年には日ソ基本条約が結ばれて国交が回復した。30年代には満州国に駐留する関東軍とソ連軍とのあいだに何回か武力衝突が繰り返された。第2次大戦前夜の41年,それぞれ正面に敵をかかえた両国は日ソ中立条約を結んだものの,大戦末期の45年にソ連は日本に宣戦を布告して数日間兵戈をまじえた。南サハリンと千島列島はソ連軍によって占領された。51年のサンフランシスコ講和条約の中で,日本はる千島列島と南サハリンを放棄した。56年の日ソ共同宣言によって正式に国交は回復したが,その後いわゆる〈北方四島〉(歯舞(はぼまい),色丹(しこたん),国後(くなしり),択捉(えとろふ))の帰属について日本側は未解決を主張し,これを解決済みとするソ連(現ロシア連邦)側と対立して現在に至ってい。

芸術と思想の大きな波

文化の面で日本にとくに大きな影響を及ぼしたのは,明治20年代から紹介されたツルゲーネフ,ドストエフスキー,トルストイらのロシア文学と,トルストイ,クロポトキンらの思想である。大正時代以後はロシアの音楽,演劇,バレエなどに対する関心が強まった。またニコライNikolai(1836-1912。俗名はカサトキンIoan Dmitrievich Kasatkin)によってもたらされたロシア正教は,明治末年までに信徒3万人を擁する日本ハリストス正教会へと発展した。

もともとロシアは,日本に隣接する諸国のうちで直接日本に軍事的脅威を与えうる武力を備えた唯一の国であったので,すでに18世紀の後半からしばしば対露警戒論が唱えられてきた。帝国主義による植民地獲得時代に日本とロシアがしばしば対立した事情もあって,ツァーリによる専制政治,進歩派に対する政府の過酷な弾圧,頻発したテロリズムなどは概してロシアについての暗いイメージを日本人に植えつける要因になった。1917年のロシア革命,ならびにその結果成立したソビエト社会主義政権は,一般に社会主義をどう評価するかで,日本人のロシア観を二分した。日本政府はソ連と正式に国交をもつようになっても,国内では社会主義運動をきびしく抑圧したばかりでなく,社会主義関係の文献は出版はもちろん所蔵することさえ許さなかった。第2次大戦後はこの事情に変化があったし,また大戦末期に参戦したソ連軍は捕虜とした日本軍将兵をソ連領内に送り,各地で労役に服させたり投獄したりした(シベリア抑留)。このことは多くの日本人にソビエト体制の現実を認識させる機会にもなった。その後,アメリカとソ連をそれぞれ盟主とするいわゆる自由主義圏と社会主義圏が国際政治の多くの局面で先鋭に対立する状況は緩和され,経済,学術,文化,スポーツなどの領域では相互交流も進められ,日ソ関係は複雑かつ微妙な様相を呈するに至った。1991年のソ連邦崩壊とロシア連邦の発足以後,日ロ関係はさらに新たな局面を迎えている。

→ソビエト連邦 →ロシア帝国

執筆者:中村 喜和

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報