ヘンルーダ(英語表記)common rue

精選版 日本国語大辞典 「ヘンルーダ」の意味・読み・例文・類語

ヘンルーダ

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「ヘンルーダ」の意味・わかりやすい解説

ヘンルーダ

common rue

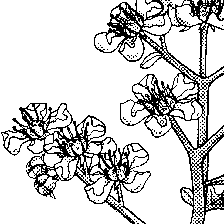

Ruta graveolens L.

強臭のある南ヨーロッパ原産の薬用植物で,日本には1868年に渡来し,現在でもまれに植えられているミカン科の多年草。高さ50~100cmに達する。茎は白色を帯びた緑色で,下部は木質。葉は互生し,2~3回全裂または深裂し,長さ6~12cm。裂片は長楕円形またはへら形で,縁に鋸歯がないかまたは小さい鋸歯があり,淡緑色または紫色を帯びる。初夏,枝先に集散花序を出し,径2cmくらいの黄色の花をつける。萼片は4~5枚。花弁は4~5枚で縁は細裂する。おしべは8~10本。子房の下に緑色の花盤がある。蒴果(さくか)は4~5室,表面に油点が多く,種子は褐色で小型。葉は古来,調理用に使われ,ソース,肉,飲料,酢などの香料としていた。また,葉および枝からとった油は,香水,味付けに用い,葉の浸出液を薬用(通経剤,うがい水,浣腸薬)とする。種子を粉砕してブドウ酒に入れたものも,同様に薬用にされた。また,茎葉を本の間にはさんでおくと虫害を防ぐという。和名ヘンルーダはオランダ語ウェインライトwijnruitのなまり。ヘンルーダ属Rutaのかおりの強い植物を英名rueという。

執筆者:初島 住彦

民俗・伝説

ヘンルーダはローマ時代から魔除けの植物とされ,今でもイタリアの農民はその葉を身に着ける。大プリニウス《博物誌》によれば,これを煎じると眼病や弱視に効果があり,彫刻家や画家に愛用されたという。ヘビやサソリの毒をはじめ猛毒を打ち消すとも信じられ,前2世紀のポントス国王ミトリダテス6世は毒殺から身を守るため,ヘンルーダを含む薬用植物を毎食後に服用し,毒の効かぬ体をつくったといわれる。また中世では魔女がのろいをかけるのに使う代表的な植物となったが,半面,これを携行していれば魔女を見破ることができ,また娘が着ければ男の誘惑に乗らずにすむなど,魔除けの信仰も継続された。エリザベス1世時代のイギリスでは,その強臭が疫病を押さえると信じられ,部屋にまかれたり入口につるされた。なお,イタチが毒ヘビをかみ殺せるのはヘンルーダを食べているおかげだといわれ,よそから盗みとってきたヘンルーダはよく育つとも伝えられる。この植物は12世紀以来ザクセンの標章に用いられている。花言葉は〈徳と慈悲〉。

執筆者:荒俣 宏

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヘンルーダ」の意味・わかりやすい解説

ヘンルーダ

へんるーだ

[学] Ruta graveolens L.

ミカン科(APG分類:ミカン科)の常緑多年草。南ヨーロッパ原産。香草として栽培され、明治初年に日本に導入された。オランダ語のビンルートwijnruitが訛(なま)ってヘンルーダとよばれるようになったという。根元は小木状になる。高さ約1メートル、葉は2~3回羽状に裂け、裂片は長楕円(ちょうだえん)形。6~7月に集散花序を茎頂につけ、黄色の小花を開く。小花は5弁または4弁。蒴果(さくか)は球形、中に褐色小球形の種子がある。葉はもむと強いにおいがし、欧米人はこのにおいを好んで、料理の香料に用い、昔から有名なハーブである。また通経、鎮けいなどの薬効も知られ、葉を書物の間に挟めば虫食い予防になるという。しかし日本人一般にはこのにおいは臭みとして嫌われ、ハーブとしても普及していない。

[星川清親 2020年10月16日]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヘンルーダ」の意味・わかりやすい解説

ヘンルーダ

Ruta graveolens; common rue

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「ヘンルーダ」の意味・わかりやすい解説

ヘンルーダ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

香

香