翻訳|ferrite

精選版 日本国語大辞典 「フェライト」の意味・読み・例文・類語

フェライト

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「フェライト」の意味・わかりやすい解説

フェライト

ferrite

(1)原子配列が体心立方格子をなす鉄鋼の相(組織)の名称。鉄,ニッケル,クロムなどの原子は格子点および中心に,炭素や窒素のような原子半径の小さい原子は格子間に入る。純鉄の場合はおよそ910℃以下(α鉄)および1390~1540℃の範囲(δ鉄)でフェライトとなる。炭素鋼や低合金鋼をオーステナイト状態からゆっくり冷却するとセメンタイトと共存するフェライト,すなわちパーライトが得られる。ケイ素,クロム,モリブデンなどの元素を多く添加するとフェライト領域が広がる。フェライト中にこれらの元素のほかに,チタン,ニッケル,タングステン,ベリリウムなどが固溶すると強さが増す。フェライト相だけから成る鉄鋼材料には,直流磁化条件下の磁心材料として用いられる純鉄や電磁軟鉄,渦電流によるエネルギー損失が少ないため交流磁化条件下の磁心に用いられる電磁鋼板(ケイ素鋼板),鉄-クロム合金のフェライト系ステンレス鋼などがある。フェライト系ステンレス鋼は,耐食性はオーステナイト系ステンレス鋼より劣るが,強度が比較的高く,安価なため,それほど腐食環境が強くない食品工業や台所用品などで多用されている。

→鋼(はがね)

執筆者:柴田 浩司(2)化学式MO・Fe2O3で表される焼結して作られる磁性材料の総称。ここでMは2価の金属で,マンガン,ニッケル,亜鉛などである。この材料の磁性はフェリ磁性と呼ばれる。保磁力が小さく磁心材料として使用されるソフトフェライトと,保磁力が大きく永久磁石として使用されるものがある。一般に原料が安価であり,焼結によって製造されることから複雑な形の製造も容易であるなどの利点がある。磁心材料としてのフェライトの特徴は,透磁率や磁束密度の点からは金属磁心材料よりもすぐれているわけではないが,酸化物であることから電気抵抗がきわめて高く,そのために高周波に使用したときに電磁誘導で発生する渦電流による損失が良導体である金属と比較してきわめて小さいことである。用途としては,テレビあるいは通信機器などに使用される高周波用のコイルあるいはトランスの磁心が主である。組成としては,上記のMがマンガンと亜鉛のものが周波数1MHz程度までの高周波のうちの低周波域に,ニッケルと亜鉛のものがより高い周波数用に実用されている。永久磁石に使用されるものは,1932年に加藤与五郎,武井武によって発明されたOP磁石が最初のものである。この磁石は現在では使用されていないが,フェライト利用の端緒となった。現在はバリウムを含むバリウムフェライトが用いられ,アルニコ磁石と比較して最大磁気エネルギー(BH)maxは高くはないが,安価で安定な化合物であることから大量に使用されている。また,ニッケルとの複合フェライトは磁歪(じわい)材料とされる。

執筆者:大久保 忠恒

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「フェライト」の意味・わかりやすい解説

フェライト

ふぇらいと

ferrite

(1)3価の鉄の酸化物(Fe2O3)と二価金属の酸化物(FeO, CoO, ZnO, BaOなど)との複合酸化物で、磁性材料に使用されている。砂鉄の主成分のマグネタイト(Fe3O4)はFe2O3とFeOよりなるフェライトである。

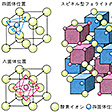

フェライトの代表的な結晶構造はスピネル型であって、酸素イオンが面心立方晶の結晶格子を構成し、金属イオンは4個の酸素イオンに囲まれた四面体位置か、または6個の酸素イオンに囲まれた八面体位置に配列する。これらの金属イオンの種類と組成を調整することによって、フェライトは多種多様な磁気特性を示す。しかも安価であるために、マグネットや磁気テープなどに大量に利用されている。

フェライトを製造するには、まず、酸化物または炭酸塩の混合物を高温で焼成し、細かに粉砕してフェライト粉末をつくる。これを結合剤と混ぜて、ビニル・テープに塗布したものが磁気テープである。また、粉末をプレスで圧縮成型して高温で焼結し、磁化するとマグネットが得られる。

フェライトの開発は1932年(昭和7、特許公告)東京工業大学の加藤与五郎と武井武がOP磁石(Fe2O3とCoOとのフェライト)を発明したことが端緒となり、それ以後、各国において組成制御による特性向上が行われて、各種のフェライトに発展した。

(2)体心立方晶の鉄をα(アルファ)鉄、またはフェライトという。これを910℃以上の温度に加熱すると、結晶構造が面心立方晶に変化して、γ(ガンマ)鉄(オーステナイト)となる。鉄鋼材料は鉄を基本素材として、これに炭素、クロム、ニッケルなどを合金させて、目的に応じた性能を示すように調製されている。添加元素があまり多量でない鉄鋼材料は、α鉄すなわちフェライトを基質(マトリックス)として、その中に粒状または板状の炭化物が分布したような組織に調整される。この種の鋼をフェライト鋼と総称する。これに対して、ニッケルやクロムを多量添加して、面心立方晶のオーステナイトが主体となるように調整した鋼をオーステナイト鋼という。

[西沢泰二]

百科事典マイペディア 「フェライト」の意味・わかりやすい解説

フェライト

→関連項目健康ブレスレット|セメンタイト|耐熱鋼|TDK[株]|ニッケル・クロム鋼|パーライト|変圧器

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「フェライト」の意味・わかりやすい解説

フェライト

ferrite

(2) 金属Mの亜鉄酸塩 MO・γFe2O3 。 γFe2O3 は鉄錆や赤鉄鉱の αFe2O3 の強磁性同素体で,上記のMが Feであれば磁鉄鉱 Fe3O4 となる。Mは人工的にマンガン,コバルト,ニッケル,銅,亜鉛,マグネシウム,バリウム,カドミウムなどまたはその混合物で置換したものがつくられ,マンガンフェライト,コバルトフェライトなどと呼ばれる。強力な永久磁石や高透磁率合金として,高周波用磁心,コンピュータの記憶素子用材料など,電子工業に非常に多く用いられる (→酸化物磁石 ) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

岩石学辞典 「フェライト」の解説

フェライト

知恵蔵 「フェライト」の解説

フェライト

(徳田昌則 東北大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

栄養・生化学辞典 「フェライト」の解説

フェライト

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新