翻訳|bilirubin

精選版 日本国語大辞典 「ビリルビン」の意味・読み・例文・類語

ビリルビン

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ビリルビン」の意味・わかりやすい解説

ビリルビン

びりるびん

bilirubin

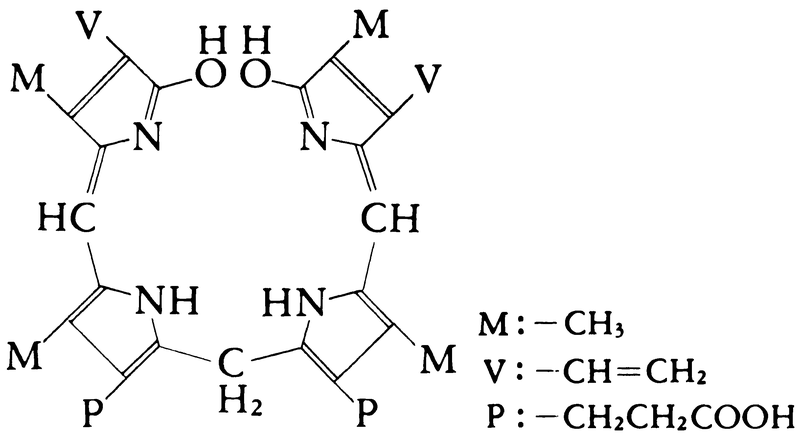

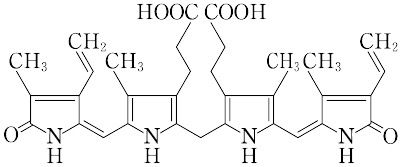

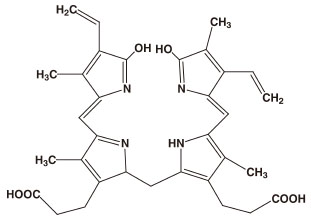

胆汁中に含まれる黄色色素で、胆汁色素の主成分。分子式C33H36N4O6、分子量584.67。赤血球寿命は約120日で、古い赤血球は脾臓(ひぞう)・細網内皮系の細胞に破壊され、赤血球内のヘモグロビンが分解される。その産物であるヘムのプロトポルフィリンのα(アルファ)位のメチン橋(-CH=)がヘムオキシゲナーゼによりヒドロキシル化されて開環しビリベルジンとなる。さらにそのメチン橋がビリベルジン還元酵素biliverdin reductaseによって還元されてビリルビンが生成する。

ビリルビンは血清アルブミンと結合し、肝臓に運ばれて肝細胞の洞様毛細血管(類洞)側の細胞膜から取り込まれる。通常、このビリルビンは直接型ビリルビンまたは非抱合型ビリルビンとよばれる。これは水に不溶性であるが、肝細胞のミクロゾームで、プロピオン酸側鎖に主としてグルクロン酸が付加されることで水に可溶となり、胆汁中に排泄(はいせつ)される。これが直接型ビリルビンまたは抱合型ビリルビンとよばれるもので、この抱合を触媒する酵素はウリジン二リン酸uridine diphosphate(UDP)-グルクロニル(またはキシロシル)トランスフェラーゼである。血液中のビリルビン濃度が上昇すると黄疸(おうだん)が生じる。新生児ではこの酵素活性が低く、生理的黄疸が生ずる。また成人の体質性高ビリルビン血症(体質性黄疸)のなかには、この酵素活性が低く軽い黄疸がみられることがある。

ビリルビンは腸内細菌の還元作用を受けてウロビリノゲンおよびステルコビリノゲンとなり、腸肝循環をするが、一部は糞便(ふんべん)や尿中に排泄される。いずれも無色であるが、空気中では酸化され黄褐色ないし黒褐色のウロビリンおよびステルコビリンとなる。

[有馬暉勝・有馬太郎・竹内多美代]

『南部勝司著『黄疸とその臨床』(1987・新興医学出版社)』▽『サンジブ・チョプラ著、谷川久一・岡田吉博・橋本直明訳、織田敏次監訳『レジデントのための肝臓病学』(1989・メディカル・サイエンス・インターナショナル)』▽『日本生化学会編『新・生化学実験講座15 代謝異常』(1992・東京化学同人)』▽『J・エドワード・バーク編著、土屋雅春監訳『ボッカス 消化器病学5 肝臓』(1992・西村書店)』▽『橋都浩平・岩中督編『小児外科学』新版(1994・診断と治療社)』▽『ポルフィリン研究会編『ポルフィリン・ヘムの生命科学』(1995・東京化学同人)』

四訂版 病院で受ける検査がわかる本 「ビリルビン」の解説

ビリルビン

基準値

総ビリルビン:0.2~1.2mg/dℓ

直接ビリルビン:0.1~0.5mg/dℓ

ビリルビンとは

赤血球中のヘモグロビンが壊れてできる色素。肝臓で処理(

●黄疸 白目や皮膚が黄色くなる

●直接ビリルビン 肝臓や胆管が障害を受けると増加

●間接ビリルビン 赤血球中のヘモグロビンが壊れると増加

肝臓、胆管、血液などの異常を調べる検査です。ビリルビンの高値は、肝機能障害を示していることが多いため、種々の肝機能検査を行い病態を把握します。

黄疸で高値に…総ビリルビン

間接と直接の両方をあわせた総ビリルビンは、おもに

溶血性の病気で高値に…間接ビリルビン

何らかの原因で、赤血球が異常に壊れることを溶血といいます。溶血性の病気があると、肝臓でまだ処理(抱合)されていない状態の間接ビリルビンが血液中に増加してきます。

肝機能障害、胆管結石・腫瘍で高値に…直接ビリルビン

肝臓が障害されると、肝臓で処理された直接ビリルビンが血液中に増加します。また、胆管が胆石や腫瘍により閉塞すると、胆汁中に排泄された直接ビリルビンが増加します。

間接ビリルビンは〈総ビリルビン

ビリルビンは、特殊な色素との結合による色調の変化を測定する方法で定量されています。

検査では、総ビリルビンと直接ビリルビンを測定し、総ビリルビンから直接ビリルビンを引いて、間接ビリルビンを求めます。基準値は、総ビリルビンが0.2~1.2mg/dℓ、直接ビリルビンが0.1~0.5mg/dℓです。総ビリルビンの上限値は病態識別値(体質性黄疸)になります。

ビリルビンは空腹時に増加し、食後に低下します。運動によっても増加するので、検査前日・当日の激しい運動は控えてください。

どのビリルビンが増加しているかを見極めて原因を究明

ビリルビンは、総ビリルビンだけでなく、間接・直接ビリルビンのいずれが増加しているかも、病態解析の重要な指標となります。

境界値の場合は、長時間の空腹や常用薬の影響も考えられるため、食事後もしくは薬剤を中止してから1週間後に再検査します。

ビリルビンの高値は、肝機能障害に由来することが多いため、種々の肝機能検査を行って、病態を把握します。

直接ビリルビンと間接ビリルビン

直接ビリルビンは肝臓で抱合された後のビリルビンで、測定試薬と直接反応するためにこの名前がつき、間接ビリルビンはカフェインやアルコールを加えて初めて測定試薬に反応するのでこの名前がつきました。

疑われるおもな病気などは

◆高値→溶血性黄疸、肝細胞性黄疸(急性肝炎、肝硬変)、肝内胆汁うっ滞(薬剤性肝炎、原発性胆汁うっ滞性肝硬変)、新生児黄疸、体質性黄疸、肝外胆汁うっ滞(総胆管結石、総胆管腫瘍)など

◆低値→鉄欠乏性貧血など

医師が使う一般用語

「ビリルビン」

出典 法研「四訂版 病院で受ける検査がわかる本」四訂版 病院で受ける検査がわかる本について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「ビリルビン」の意味・わかりやすい解説

ビリルビン

bilirubin

胆汁色素の主成分で,赤褐色を呈するので,胆赤素とも呼ばれ,生体中ではビリベルジンの還元によって生成される。血清の淡黄色は主としてこの物質の存在による。胆汁の色調も,ビリルビンとビリベルジンの混在する比率により支配される。血清中にビリルビンが増加した状態が黄疸である。健康成人で1日250~300mgのビリルビンがつくられるが,その85%は,老化した赤血球の崩壊により生じたヘモグロビンの構成成分であるヘム由来である。残りの15%は,ヘモグロビンの崩壊と無関係な肝臓内のヘム,チトクロム酵素,骨髄の赤血球前駆物質由来である。ヘムからビリルビンへの分解は主として肝臓で,一部は脾臓で行われる。

ビリルビンはジアゾ反応により直接型と間接型に区別される。アルコールの添加なしにエールリヒのジアゾ試薬により紫紅色を呈するものが直接型であり,アルコールを添加して初めて呈色するものが間接型である。前者はグルクロン酸と結合したグルクロナイド抱合型で,後者は遊離型ビリルビンである。非抱合型ビリルビンは通常尿中にはほとんど出現せず,胆汁中へ出現する場合でも微量である。化学的性質もかなり異なっている。胆汁により腸管に排出された抱合型ビリルビンは,腸内細菌により還元されてウロビリノーゲン体を形成する。これらは一部は再吸収されて,肝臓から胆汁へ,あるいは血清から尿中へ排出される。吸収されないウロビリノーゲンは,酸化され糞便中へウロビリンとして排出される。遊離型ビリルビンは水に不溶で,肝臓外で形成されたものは血清中で主としてアルブミンと結合して運ばれる。

血清中のビリルビンの測定値は肝臓疾患,溶血性貧血の診断に利用される。間接型ビリルビンの増加する疾患には,先天性あるいは後天性溶血性貧血,非溶血性体質性黄疸などがある。直接型が増加するものには,肝炎,肝硬変などの肝実質に障害がある疾患と,総胆管結石,膵頭部癌,肝内胆汁鬱滞(うつたい)など,胆汁の流れの障害によって起こる疾患がある。胆汁,糞便,尿中のビリルビンの測定値も鑑別診断に利用されている。

執筆者:菅田 文夫+柳田 充弘

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「ビリルビン」の解説

ビリルビン

ビリルビン

bilirubin

C33H36N4O6(584.65).胆赤素ともいう.ヘモグロビンの分解産物で,ビリベルジンとともに胆汁色素の主成分であり,血清中にも少量存在する.ウシの胆石やブタの胆汁から抽出される. 単斜晶系で長斜方形の橙黄色または濃赤色の結晶.加熱によりしだいに黒変する.λmax 450 nm(ε 55600,クロロホルム).ベンゼン,クロロホルム,クロロベンゼン,二硫化炭素,酸,アルカリに可溶,エタノール,エーテルに微溶,水に不溶.酢酸亜鉛とヨウ素で緑色蛍光を発する.肝機能障害によってその血中濃度が高くなると皮膚や粘膜が黄色を帯び,いわゆる黄胆になる.P. Ehrlich(エールリヒ)のジアゾ試薬(ジアゾベンゼンスルホン酸)で紫紅色を呈する定量法があり,このビリルビンの量で肝機能障害の程度を知ることができる.還元されて尿中へ排出されたものがウロビリノーゲンである.[CAS 635-65-4][別用語参照]胆汁色素

単斜晶系で長斜方形の橙黄色または濃赤色の結晶.加熱によりしだいに黒変する.λmax 450 nm(ε 55600,クロロホルム).ベンゼン,クロロホルム,クロロベンゼン,二硫化炭素,酸,アルカリに可溶,エタノール,エーテルに微溶,水に不溶.酢酸亜鉛とヨウ素で緑色蛍光を発する.肝機能障害によってその血中濃度が高くなると皮膚や粘膜が黄色を帯び,いわゆる黄胆になる.P. Ehrlich(エールリヒ)のジアゾ試薬(ジアゾベンゼンスルホン酸)で紫紅色を呈する定量法があり,このビリルビンの量で肝機能障害の程度を知ることができる.還元されて尿中へ排出されたものがウロビリノーゲンである.[CAS 635-65-4][別用語参照]胆汁色素

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ビリルビン」の意味・わかりやすい解説

ビリルビン

bilirubin

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「ビリルビン」の解説

ビリルビン

胆汁に含まれる色素.ヘモグロビンのヘムが分解されて生成する.ヒト血液の正常値は0.4〜0.6mg/dl.

妊娠・子育て用語辞典 「ビリルビン」の解説

びりるびん【ビリルビン】

出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のビリルビンの言及

【黄疸】より

…胆汁色素(ビリルビン)が血液および組織中に増加した状態を意味し,臨床的には血清,皮膚,粘膜が黄色に染まる状態をいう。jaundice,icterus(ラテン語由来)はもともと黄色を意味する言葉であったが,現在は黄疸を指す言葉として用いられている。…

【肝臓】より

…胆汁それ自体は消化酵素を含まないが,小腸内で消化吸収を助ける働きをする。胆汁の組成は,抱合型(タウリン,グリシン)胆汁酸,コレステロール,リン脂質,ビリルビンおよび電解質である。ビリルビンは,脾臓やクッパー細胞で破壊された古い赤血球のヘモグロビンが,加水分解を受け,ヘムとなり,さらにビリベルジンを経て生成されたものである。…

【肝不全】より

…肝臓のビリルビン処理,タンパク質合成,解毒などの代謝機能が,高度に障害された状態。大別して,急性肝不全と慢性肝不全に分けられる。…

【大便】より

…大便の色は胆汁色素による。通常は,胆汁中のビリルビンが腸内細菌の作用で還元されて生じたステルコビリンstercobilinにより,黄褐色を呈する。高度の下痢の場合は,ビリルビン還元の時間が不足するため,ビリルビン本来の色である黄色に近づく。…

【ビリベルジン】より

…緑色を呈するので胆緑素とも呼ばれる。ヘモグロビン(血色素)の代謝中間産物であり,ヘモグロビンからベルドヘモグロビンを経て生成され,さらに還元されるとビリルビンになる。肝臓から胆汁をとりだすと,最初はビリルビンの存在により黄金色を呈するが,放置すると酸化が進み,ビリベルジンが生成し,緑色を呈するようになる。…

※「ビリルビン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新