改訂新版 世界大百科事典 「ヒメハギ」の意味・わかりやすい解説

ヒメハギ

Polygala japonica Houtt.

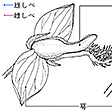

低山のやや乾いた明るい斜面にふつうにみられるヒメハギ科の常緑多年草。北海道~沖縄,朝鮮,中国,インド,ヒマラヤ,フィリピンに広く分布する。細く強い茎が束生し,花時の高さは10cm内外。花後,茎は伸長して20cmになる。葉は互生し,卵形または長楕円形で,光沢があり,花時は小さく長さ1cm程度,花後に3cmになる。花期は4~7月ごろ。葉腋(ようえき)から出た短い総状花序に,一見マメ科の花に似た紫色の蝶形花をつけ,愛らしい。5枚の萼片のうち,側方の2枚は大きく,紫色を呈し花弁状となる。3枚の花弁は合着し,上側に裂け目のある筒をなし,中央の花弁の先が房状となる。おしべは8本,花糸が舟型に合着する。子房は上位で2室。夏季につく花は閉鎖花となる。果実は心円形,扁平な蒴果(さくか)で,2個の種子を入れる。生薬では根を瓜子金(かしこん)と呼んで,同属の遠志(おんじ)P.tenuifolia Willd.(和名イトヒメハギ)の根とともに,咳止め,去痰薬として用いる。

ヒメハギ属Polygalaは世界の温帯~熱帯に約450種あり,20種が観賞用に栽培される。熱帯には木本になる種が多い。日本にはほかに2種が自生する。そのうちの1種カキノハグサP.reinii Fr.et Sav.は東海道~近畿地方の山地の林床に生える多年草で,カキの葉に似た葉をつけ,5~6月ごろに黄色の花をつける。

執筆者:森田 竜義

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報