シクロオクタテトラエン

しくろおくたてとらえん

cyclooctatetraene

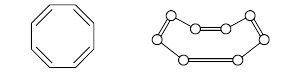

環状の不飽和炭化水素の一つ。[8]アヌレンともよばれる。COTと略称される。悪臭をもつ黄色の液体。空気中において徐々に重合する。1912年ドイツのR・ウィルシュテッターにより、天然物のペレチュリンから初めて合成された。工業的には高圧下、シアン化ニッケルを触媒として、4分子のアセチレンを付加環化させるレッペ法で製造される。この化合物はベンゼンの同族体として、芳香族性をもつかどうか興味をもたれたが、結合角の関係で平面構造をとれないうえ、8π(パイ)電子系であるのでヒュッケル則から平面構造は不安定であると予測され、実際にも非平面構造をとっていて単なるポリオレフィンの性質しか示さない。しかし、金属カリウムで還元すると、2電子の供与を受け、10π電子をもったシクロオクタテトラエン・ジアニオンが生成する。この化合物はヒュッケル則によると芳香族性による安定化を受けるので平面構造をとっている。

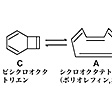

シクロオクタテトラエン(図のA)は原子価異性体のビシクロオクタトリエン(図のC)に転位しやすく、付加反応、臭素化、酸化反応などは、ビシクロオクタトリエンの形の反応生成物を与える。環状化合物の重要な合成中間体として、またフェニルアセトアルデヒドやテレフタルアルデヒドの合成原料として用いられる。

[向井利夫・廣田 穰]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典

「シクロオクタテトラエン」の意味・わかりやすい解説

シクロオクタテトラエン

cyclooctatetraene

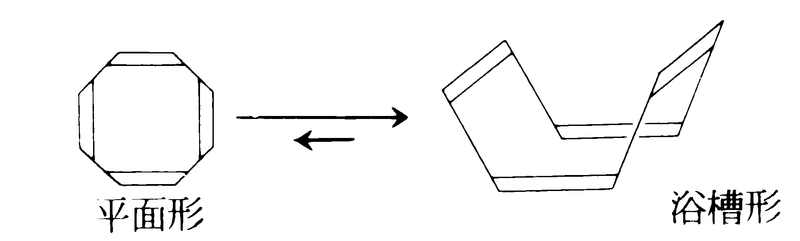

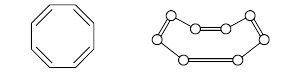

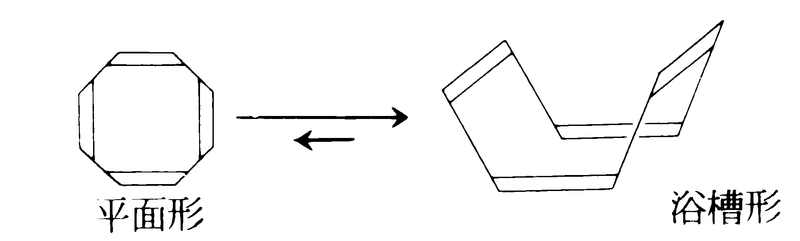

環式不飽和炭化水素の一つ。黄色の液体で,融点-5.8℃,沸点142~143℃。炭素原子8個から成る環内に二重結合を四つ有する化合物であるが,この分子の形については多くの議論があった。実際は図に示すような浴槽形をしており,8個の炭素原子が同一平面内にある平面形ではないことが明らかとなっている。

これは,4個の二重結合は共鳴による分子の安定化をもたらしていないことを意味し,したがってベンゼン類似の芳香族性をもたない。1912年にR.M.ウィルシュテッターにより,疑ペレチエリンを出発物質としてごく少量合成された。のち40年にW.J.レッペはニッケル触媒を用いアセチレンの高圧環化四量化による大量合成法を見いだした。シクロオクタテトラエンは,反応性に富み多種の反応を行うことが知られているが,工業的にはほとんど利用されていない。

執筆者:村井 真二

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版

「シクロオクタテトラエン」の解説

シクロオクタテトラエン

シクロオクタテトラエン

cyclooctatetraene

C8H8(104.15).工業的には,アセチレンからシアン化ニッケルを触媒とするレッペ反応により合成される. 常温では黄色の液体.融点-7 ℃,沸点142~143 ℃.

常温では黄色の液体.融点-7 ℃,沸点142~143 ℃. 0.9206.空気中で徐々に重合し,酸化剤,ハロゲンなどと容易に反応する.構造はベンゼンのような平面ではなく,図のように折れまがった桶(おけ)形構造をしているので芳香族性は示さない.また,アンチ芳香環としての性質も示さず,単なるポリオレフィンとみなすことができる.重合しやすく,酸化剤,ハロゲン,親ジエン化合物などと反応する.[CAS 629-20-9]

0.9206.空気中で徐々に重合し,酸化剤,ハロゲンなどと容易に反応する.構造はベンゼンのような平面ではなく,図のように折れまがった桶(おけ)形構造をしているので芳香族性は示さない.また,アンチ芳香環としての性質も示さず,単なるポリオレフィンとみなすことができる.重合しやすく,酸化剤,ハロゲン,親ジエン化合物などと反応する.[CAS 629-20-9]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

0.9206.空気中で徐々に重合し,酸化剤,ハロゲンなどと容易に反応する.構造はベンゼンのような平面ではなく,図のように折れまがった桶(おけ)形構造をしているので芳香族性は示さない.また,アンチ芳香環としての性質も示さず,単なる

0.9206.空気中で徐々に重合し,酸化剤,ハロゲンなどと容易に反応する.構造はベンゼンのような平面ではなく,図のように折れまがった桶(おけ)形構造をしているので芳香族性は示さない.また,アンチ芳香環としての性質も示さず,単なる