精選版 日本国語大辞典 「サルコイドーシス」の意味・読み・例文・類語

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

家庭医学館 「サルコイドーシス」の解説

さるこいどーしす【サルコイドーシス Sarcoidosis】

[どんな病気か]

[原因]

◎症状に気づかないことも多い

[症状]

[検査と診断]

◎症状がなければ自然に治る

[治療]

[日常生活の注意]

[どんな病気か]

からだのあちこちに慢性的に肉芽腫(にくげしゅ)(細胞のかたまり)ができる病気です。

肺にできることが多いのですが、皮膚や目などにできたり、全身に症状が出ることもあります。

ふつうは自然に治ることが多いのですが、ときに肺や目の症状が重くなることがあります。

病変部には、リンパ球の一種のT細胞やマクロファージなど、炎症や免疫にかかわる細胞が集まり、加えて類上皮細胞(るいじょうひさいぼう)と呼ばれる細胞が集まって肉芽腫をつくります。

結核(けっかく)でも、組織を調べると、病変部に類上皮細胞がみられますが、壊死(えし)した細胞があるのが結核の特徴です。

これに対してサルコイドーシスでは、壊死のみられない類上皮細胞による肉芽腫であるのが特徴です。

年間に、新たにこの病気にかかる患者さんは、日本では人口10万人に対し約0.7人で、多いとはいえません。

患者数に男女差はありませんが、発病する年代が、男性では20歳代と若い世代に多く、女性では50ないし70歳代に多いといわれています。

世界的には、地域や人種によって発病率に差があります。だいたい欧米のほうが日本より患者数が多いようです。また、黒人は白人に比べてかかりやすいといわれています。

厚労省の特定疾患(とくていしっかん)(難病(なんびょう))の1つに指定され、治療費の自己負担分の一部は国や地方自治体から補助されます。

[原因]

この病気の原因は、まったくわかっていません。検査結果や組織の形態が結核に似ていることから、結核菌が原因と考えられたこともありましたが、現在では、ほとんど否定されています。

病変部に炎症や免疫にかかわる細胞が集まることや、特徴的な類上皮細胞がみられることなどから、ある種の物質に対する生体反応が原因である可能性が考えられています。

[症状]

国内の統計によると、サルコイドーシスにかかっている間に障害される臓器別の割合は、肺門(はいもん)や縦隔(じゅうかく)などのリンパ節の腫(は)れを中心とするものが90%、肺そのものの障害が40%、目の症状が20~60%、皮膚の症状が10~20%、体表近くのリンパ節の腫れが10~20%となっています。

●縦隔・肺の症状

日本では、集団検診時にX線検査をするのがふつうですから、症状がみられないうちに診断がつくことも少なくありません。

もっとも多いのは、胸部X線検査で両側の肺門部にみられるリンパ節の腫れです。両側肺門(りょうそくはいもん)リンパ節腫脹(せつしゅちょう)(BHL)といい、肺(はい)サルコイドーシス(「サルコイドーシス」)の特徴です。しかし、これだけでは症状が出ないことがほとんどです。肺にびまん性に(全体に)線維組織(せんいそしき)が増える病変が進むと、せきが出ます。ときに、少量のたんをともなうこともあります。さらに進むと、息切れなど、呼吸障害の症状が現われます。

●目の症状

虹彩毛様体炎(こうさいもうようたいえん)(前部(ぜんぶ)ぶどう膜炎(まくえん)(「虹彩炎/虹彩毛様体炎」))がもっとも多くみられ、ほかには後部ぶどう膜、硝子体(しょうしたい)、網膜(もうまく)、視神経、角膜(かくまく)、涙腺(るいせん)など、多くの部位に変化がみられます。おもな症状としては、物がかすんで見えること(霧視(むし))や、視力の低下があります。これらは、肺の病変とは別の時期におこることもあるため、要注意です。

●皮膚の症状

サルコイドーシスによる皮膚病変はいろいろな型があり、皮膚(ひふ)サルコイドーシス(「皮膚サルコイドーシス」)と呼ばれます。皮膚の表面には、丘疹(きゅうしん)、紅斑(こうはん)、しもやけのような変化がみられます。また、赤くなって、皮下にやや盛り上がったしこりができることがあり、結節性紅斑(けっせつせいこうはん)と呼ばれます。

これらの皮膚の変化は、ときに組織をとって顕微鏡で調べます(生検(せいけん))。

●その他の症状

頸部(けいぶ)、わきの下、太もものつけ根などにあるリンパ節が腫れることがありますが、痛みはありません。まれに、心臓の障害によって脈が乱れたり、心臓がうまくはたらかなくなったりすることがあります。

また、肝臓、脾臓(ひぞう)、耳下腺(じかせん)などの唾液腺(だえきせん)が腫れることもあります。

その他、中枢神経障害による神経症状、骨や筋肉の異常、腎臓障害(じんぞうしょうがい)によるたんぱく尿、胃壁が厚くなるなどの胃の障害がみられることもあります。

[検査と診断]

両側肺門リンパ節腫脹や肺のびまん性病変の診断には、X線検査がもっとも役に立ちます。さらに詳しい画像診断検査のCTスキャンもよく行なわれます。

放射性物質を注射して画像を得るガリウムシンチグラフィーでは、肉芽腫にガリウムが集まる像がみられます。

肺活量などを測定する呼吸(肺)機能検査、動脈血の酸素濃度を測定する検査などにより、肺の機能を知ることができます。気管支鏡で肺の変化を直接見ることもあります。

その際に、生理食塩水を肺に注入し、その気管支肺胞洗浄液(きかんしはいほうせんじょうえき)を集めて、洗いだされた細胞を検査します。

一部の患者さんでは、診断をよりはっきりさせるために、肺などの組織の一部をとって顕微鏡で検査する生検を行ないます。

目に症状がある場合は、眼科の医師に正しく診断してもらわなければなりません。

皮膚症状の場合は、皮膚科の医師の診察とともに、生検が必要なときもあります。そのほかの臓器障害には、それぞれの臓器の検査をします。

ツベルクリン反応は、結核では陽性に出ますが、サルコイドーシスでは陰性に出ます。日本人の多くは、結核でなくても陽性ですから、この反応が陰性化することが診断に役立ちます。

また、血液検査をすると、血圧を上げる物質をつくるアンギオテンシン変換酵素(へんかんこうそ)(ACE)の濃度が増加します。また、γ(ガンマ)グロブリン(免疫グロブリン)やリゾチーム(細菌などを溶かす力のある物質)の濃度が高くなります。

クベイム反応といって、特殊な検査液を注射して反応をみる検査がありますが、精密検査が普及したため、最近ではあまり行なわれなくなりました。

サルコイドーシスの診断は、ほかの病気ではないことを十分に確認したうえで、症状や検査結果を総合的にみてつけられます。

生検で、病変に特徴的な組織の像があれば診断が確定しますが、一般的には経過のよい病気ですので、すべての患者さんに組織検査が必要というわけではありません。

[治療]

原因不明ですから、特効的治療法はありません。自然に治ることが多いため、強い症状がなければ、X線や血液の検査結果などをみながら、まず外来通院で経過をみます。

薬物で、確実に効くのはステロイド(副腎皮質(ふくじんひしつ)ホルモン)薬だけです。しかし、この薬は、長く使用すると、ときに重い副作用が出ます。そのため、この薬を長い間使用するかどうかは、得られる効果と副作用の危険性のバランスをみて決められます。つまり、生命に影響するような重い臓器障害があるときだけ、この薬を使用してよいことになります。

ただし、いったんこの薬による治療を開始して急にやめると、副腎不全(ふくじんふぜん)といってショックのような症状をおこすことがあります。たとえば、副作用がこわいからといって、自分の判断で中止すると、たいへん危険ですので、心配なときは、主治医から十分に説明を聞くべきです。

目の症状に対しては、ステロイドの点眼薬(てんがんやく)、皮膚の症状には同じくステロイドの軟膏(なんこう)などが用いられます。

こうした点眼薬や軟膏は、内服使用に比べれば、全身への副作用はほとんど無視できます。ただ、局所の副作用があるため、眼科医および皮膚科医からの注意を十分聞いてください。

[日常生活の注意]

このような慢性の病気では、過度の仕事などのストレスが病状を悪化させることがあるため、避けなければなりません。原因が不明なため、予防法もわかっていません。

さるこいどーしす【サルコイドーシス Sarcoidosis】

[どんな病気か]

この病気は、約100年以上も前に、イギリスで皮膚の病気として発見されました。その後、研究が進み、類上皮細胞(るいじょうひさいぼう)からなる肉芽腫(にくげしゅ)が、リンパ節、目、肺など全身のいろいろな臓器におこる良性の病気であることがわかりました。

地域や人種のちがいによって、発生率や重症度にちがいがあり、たとえばヨーロッパでは南欧より北欧に多くみられ、アメリカでは黒人が白人の数倍もかかりやすいといわれています。

日本でも、この病気について今まで8回の全国調査が行なわれました。その結果によると、最近は増加傾向にあり(とくに女性)、年齢別では、男性の20歳代、女性の20歳代と50歳代に多くみられます。地域でみると、北に患者さんが多く、南には少ないことがわかっています。

サルコイドーシスは、厚労省の特定疾患(とくていしっかん)(難病(なんびょう))に指定されており、公費から医療費補助を受けることができます。

難病に指定されている理由は、いまだに原因が不明であること、および患者さんの約80%は、ほぼ2年以内に自然によくなってしまいますが、残りの5~10%は病気が長引き、悪化することによるものです。

[症状]

従来、日本の患者さんには、自覚症状がまったくなく、健康診断のときに胸部X線写真で偶然に発見されることが多かったのですが、最近は、いろいろな自覚症状で見つかることが多くなっています。

●肺の症状

初期では多くの場合、胸部X線写真に肺門部(はいもんぶ)リンパ節の腫(は)れがみられ、病気が発見されます。この場合は、ほとんど自覚症状がありません。

さらに病気が進行し、肺がかたくなってくると(肺線維症(はいせんいしょう))、せき、息切れが出てくることがあります。

気管支にサルコイドーシスの病変ができると、気管支が細くなってくるため、強いせきが続くことがあります。

この場合、胸部X線写真に異常がみられないことも多く、注意が必要です。

●目の症状

日本では、欧米に比べて、目の症状をきっかけに発見されることが多いのが特徴です。

目のぶどう膜(まく)という部分に炎症がおこり、ものがかすんで見えたり(霧視(むし))、蚊(か)が飛んでいるように見えたり(飛蚊症(ひぶんしょう))、視力が低下したりします。

眼科でぶどう膜炎といわれたら、サルコイドーシスである可能性も考えて、全身の検査が必要となります。

サルコイドーシスを放置すると、失明する場合もあり、適切な治療をすることがたいせつです。

●心臓の症状

心臓にサルコイドーシスの病変がおこると、脈が不規則になったり(不整脈)、めまい、動悸(どうき)、失神(しっしん)などがおこったりします。

さらに心臓の機能が低下すると、動くと息切れがするなど、心不全の症状が出てくることがあります。

日本のサルコイドーシスによる死因でもっとも多いのは、この心臓におこるサルコイドーシスです。

ですからサルコイドーシスとわかったら、症状がなくても、定期的に心臓の検査を行なうことがたいせつです。

[原因]

今まで、結核菌(けっかくきん)説、溶連菌(ようれんきん)説、ウイルス説など、原因について、たくさんの説がありましたが、いまだにはっきりしていません。

なんらかの物質がリンパ球、とくにTリンパ球(T細胞)の活動を活発にし、この細胞がつくり出す物質によって、マクロファージという細胞が刺激されるために、肉芽腫という病変がおこると考えられています。

日本では、プロピオニバクテリウムアクネスという常在菌が引き金になる物質だろうという説が有力です。しかし、まだ世界的に認められてはおらず、今後の研究が期待されます。

[検査と診断]

患者さんの血液の中には、アンギオテンシン変換酵素(へんかんこうそ)(ACE)という酵素が増えてきます。この酵素は、肉芽腫によってつくりだされると考えられていますが、からだの中の肉芽腫があまり多くない場合、かならずしも増加するとはかぎりません。

また、気管支にファイバースコープを入れて、肺の中を洗浄すると、その洗浄液中のリンパ球が増加しているので、診断の参考になります。

ツベルクリン反応が陰性であるのも、重要な手がかりになります。

しかし、サルコイドーシスの診断を確定するには、病巣の組織の中に、肉芽腫を見つけることが必要です。

肺の場合は、ふつう、気管支ファイバースコープを使って、肺の組織を少しとって検査することが、よく行なわれます(経気管支的肺生検(けいきかんしてきはいせいけん))。

この生検でも診断が確定できないときには、胸腔鏡(きょうくうきょう)という内視鏡を使って、肺の大きな組織をとって、診断することもあります(胸腔鏡下肺生検(きょうくうきょうかはいせいけん))。

[治療]

胸部X線写真に、肺門のリンパ節が腫れているのがみられるだけなら、治療の必要はありません。定期的に検査するだけで十分です。

しかし、強いせきや息切れなどの症状があれば、治療の対象となります。

さらに、心臓の病変や神経の病変がある場合には、突然死や重い回復不可能な症状がおこることがあるため、治療の対象となります。

目の症状は、ときに視力障害をもたらし、日常生活を困難にすることもあるので、これも治療の対象となります。

サルコイドーシスの治療には、ステロイド(副腎皮質(ふくじんひしつ)ホルモン)薬が使われます。この薬は、一時的にサルコイドーシスの病変を確実によくしますが、長い目でみて、ほんとうに病気をよくするのか、意見が分かれています。

また、ステロイド薬には、さまざまな副作用があるので、使用については専門医に十分相談する必要があります。

[日常生活の注意]

自覚症状がなければ半年に一度、外来で診療を受ければ十分です。

女性の患者さんは、出産後にサルコイドーシスが悪化することがあり、注意が必要です。また、ステロイド薬を使っている場合は、妊娠してよいか医師に相談することをお勧めします。

さるこいどーしす【サルコイドーシス】

内科学 第10版 「サルコイドーシス」の解説

サルコイドーシス(アレルギー・免疫性疾患)

サルコイドーシスは壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫形成を特徴とする全身性疾患である.しばしば両側肺門リンパ節腫脹(BHL),肺浸潤,眼病変,皮膚病変で発症する.全身のほぼすべての臓器で病巣を形成しうるが,個々人によって侵される臓器も重症度も異なる「多彩性」があり,臨床経過も自然改善例から遷延・難治化例までの「多様性」があることが特徴である.しばしばみられる免疫学的所見は,皮膚の遅延型過敏反応の減弱と,病変部位におけるTh1型免疫反応の亢進である.また,B細胞機能の活性化に伴って血中免疫複合体を認めることもある(Hunninghake,1999).

分類

急性の症状を伴って発症するものを急性発症型といい,Löfgren症候群(BHL,関節痛,結節性紅斑を呈する)やalveolar sarcoidosis(肺炎様の浸潤陰影を呈する)などがあり,予後良好とされる.難治化,遷延化するものは難治性・遷延性サルコイドーシスとされる.

原因・病因

本症はこれまで「原因不明」とされてきた.しかし,わが国からの研究報告の発信で,常在菌である Propionibacterium acnesの定量的PCR法や特異的抗体を用いることによって,本菌の菌体成分は本症の病巣内にはほぼ確実に存在し,かつ,ほかの疾患のリンパ節などにはほぼ存在しないことが明らかにされた.これまでも多くの病因説があげられたが,プロピオニバクテリア病因説は現在最も注目されている.

疫学

本症は世界中でみられる疾患であり,罹患率は男性より女性に高い.地域や人種間での病態の差が大きく,わが国では欧米に比べて,軽症者が多い,眼と心臓の罹患が多い,心臓死が多く呼吸不全死が少ないという特徴がある.わが国の推定罹患率は,1991年のアンケート調査では人口10万人あたり12.3人であったが,2004年の難病の臨床調査個人票を用いた疫学報告ではこの1/10に低下していた.これは,特に軽症例や自然改善例では臨床調査個人票が必ずしも提出されていないためと思われる.

発症年齢は男女ともに二峰性に分布し,男性の罹患率のピークが20~34歳,女性は60~64歳代である(図7-4-5).また最近は男女ともに若年者の発症が減少し,高齢者が増加して難治例が増えてきているといわれている.

発見動機では健診発見が多いのがなおわが国の特徴であるが,自覚症状発見例が増加している.特に,眼と皮膚所見を呈するものが増えている.

病理

本症の病理像は壊死を伴わない類上皮細胞肉芽腫の形成を特徴とする.肉芽腫はリンパ管に沿って分布し,肺では気管支・血管束周囲,胸膜,小葉間隔壁などの広義間質に分布する.慢性の経過で肉芽腫に由来する線維化は広義間質を中心としてみられ,気道周囲の肺胞虚脱とともに肺葉虚脱の原因となるが,上葉に病変が強い.肉芽腫は血管を侵襲して肉芽腫性血管炎をきたし,肺では動脈・静脈のいずれをも侵してその治癒瘢痕過程で血管の線維性狭窄をきたし肺高血圧症の原因となりうる.一方,肉芽腫の存在しないところにも,類上皮細胞やマクロファージなどから放出されるさまざまな因子によって微小血管病変(microangiopathy:MAP)が形成されることが知られている.MAPは毛細血管や細小血管の内皮細胞変性,基底膜の多層化などを特徴としており,さまざまな全身臓器病変の形成に関連しているとされている.

病態生理

本症では,遺伝的素因を基礎にして,原因抗原物質により惹起されたI型ヘルパーT細胞(Th1)型免疫応答がおこり,肉芽腫性炎症が促進される.多くは自然退縮する一方で,慢性的な肉芽腫性炎症が持続すると線維化をきたす.発症や症状増悪においては,性ホルモンや精神的肉体的ストレスの関与があることが報告されている.また,病態の悪化・遷延化には,線維化だけでなく,上述の肉芽腫性血管炎やMAPなども関与している.

最近注目されている本症に合併する小径線維神経障害(small fiber neuropathy:SFN)は,痛み,しびれ,息切れなどの臓器非特異的全身症状の原因となっているとされているが,このSFNの原因としてMAPによる血流障害説があげられている.

臨床症状

代表的な臓器病変の臨床症状を表7-4-12,図7-4-6に示す.

検査成績・診断

本症の診断の基本は組織診断であるが,すべての例で組織診断が得られるわけではなく,「臨床診断群」を設けている.厚生労働省の特定疾患であるサルコイドーシスの認定基準(診断基準)では,「a)ツベルクリン反応陰性 b)血清ACE高値 c)ガンマグロブリン高値 d)血清リゾチーム高値 e)ガリウムシンチグラムで集積増加 f)気管支肺胞洗浄で総細胞数またはリンパ球CD4/CD8の増加」のうち,a)またはb)を含む3項目以上の陽性が臨床診断群では必要とされている.ガリウムシンチグラムでは,耳下腺に集積があると,本症に特徴的なパンダサイン(図7-4-7)を呈する.また,2006年に学会が定めた診断基準である「サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き-2006」(日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会ら編,2007)では,本症の全身反応を示す検査所見として,①両側肺門リンパ節腫脹,②血清ACE活性高値,③ツベルクリン反応陰性,④ガリウムシンチグラムで著明な集積所見,⑤気管支肺胞洗浄検査でリンパ球増加(25%以上)またはCD4/CD8比高値(3.5以上),⑥血清あるいは尿中カルシウム高値,としている.現在は診断基準が2本立てになっていることに注意を要する.

鑑別診断

組織診断として類上皮細胞肉芽腫が得られた場合にもほかの感染性肉芽腫性疾患を除外する必要がある.慢性ベリリウム肺とは臨床的にも病理学的にも鑑別は難しく職業歴聴取が重要になる.また,下肺野優位の陰影を呈するサルコイドーシスや画像上その他の間質性肺炎像を呈する場合には,サルコイドーシスによるものなのか合併症なのか鑑別が難しい.また,サルコイドーシスは一般に自覚症状が乏しいものが多いが,症状が強い場合には悪性リンパ腫やほかのリンパ増殖性疾患,転移性肺腫瘍,過敏性肺炎などの鑑別が必要になる.また,最近注目されているIgG4関連疾患でMikulicz病を合併している場合にはブドウ膜炎や両側腺組織の腫脹などを伴うことがあり鑑別を要する.

合併症

サルコイドーシスはリンパ球のかかわる病態異常であり,似た病態であるSjögren症候群,甲状腺機能異常,過敏性肺炎などの合併は多い.また,悪性腫瘍とくに悪性リンパ腫の合併も日常臨床では多いと感じられるが疫学的に合併率が高いことを証明することは難しい.その他,帯状疱疹,尿路結石などの合併も多い.

治療

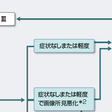

サルコイドーシスの治療の基本は経口ステロイドホルモン薬である.心臓病変が確認された場合には無症状でもステロイド治療を行ったほうがよいとされている.また肺病変の場合は陰影の量に比べて自覚症状が少なく,陰影の増強,肺野の収縮傾向があれば治療を行う.眼病変の治療には詳細な眼所見の観察が必要であり眼科医の診断が求められる.そのほかの臓器では,自他覚症状に応じてステロイド薬を増減すると考えてよい.普通はプレドニゾロン30 mg/日程度から漸減するが少量でも有効な例がある.10~5 mg/日で治療を継続することが必要な場合もある.「サルコイドーシス治療の見解-2003」(日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会ら編,2003)にその詳細がある.肺サルコイドーシスの治療手順を図7-4-8に示す.メトトレキサート(MTX)は,ステロイド節約効果(sparing effect)があるとされ欧米ではよく使用されている.

経過・予後

サルコイドーシスの臨床経過は多様性があり個々の例で幅が大きい.すなわち,短期間で自然改善するものから長期間にわたって遷延化するもの,ステロイド薬に反応のよいもの悪いものなどさまざまである.多くは自然改善すると一般にはいわれているが,高齢発症の例,多臓器病変を有する例などは遷延化する傾向にある.また,臓器病変が改善しても,後述する痛み・息切れ・疲れなどの全身症状だけが長引く例もある.遷延化例ではステロイド薬や免疫抑制薬を中止にできない場合もある.

予防・リハビリテーション

発病や悪化にストレスが関与していると思われる例が多く,疾患を悪化させないためには,ストレスをかけないこと,規則正しい生活をすること,とくに十分に摂食してよく眠ることを指導する.

禁忌

サルコイドーシスでは内因性ビタミンDの増加によって,カルシウム値の上昇や肉芽腫形成の促進などが起こるとされている.ステロイド薬を服用する場合には,骨粗鬆症予防薬として,活性型ビタミンD製剤よりもビスホスホネート系薬剤が推奨される.[山口哲生]

■文献

Hunninghake GW, et al: Statement on sarcoidosis. Sarcoidosis Vasuculitis and Diffuse Lung Diseases,16: 149-173,1999.

日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会,他編:サルコイドーシス治療に関する見解-2003.日サ会誌,23: 105-114,2003.

日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会,他編:サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き 2006.日サ会誌,27: 89-102, 2007.

サルコイドーシス(リウマチ性疾患)

■文献

Atsumi T, Amengual O, et al: Antiphospholipid syndrome: pathogenesis. In: Systemic Lupus Erythematosus 5th ed (Lahita RG, ed), pp945-966, Academic Press, San Diego, 2010.

Otomo K, Atsumi T, et al: The efficacy of antiphospholipid score for the diagnosis of antiphospholipid syndrome and its predictive value for thrombotic events. Arthritis Rheum, 64: 504-512, 2012.

Sakai Y, Atsumi T, et al: The effects of phosphatidylserine dependent antiprothrombin antibody on thrombin generation. Arthritis Rheum, 60: 2457-2467, 2009.

サルコイドーシス(膠原病・炎症性疾患に伴う神経系障害)

原因不明の非乾酪性類上皮細胞性肉芽腫(サルコイド結節)を特徴とする全身性疾患である.サルコイド結節を中枢神経,末梢神経,筋に認めるものを神経筋サルコイドーシスという.無症候例も多いが,髄膜脳症,脊髄症は重篤になりやすい.また中年期以降の女性のミオパチーでは本疾患を念頭において原因検索を行う.進行性・難治性例ではステロイド薬の大量投与を必要とする.【⇨7-4-5)】[池田修一]

■文献

膠原病に伴う神経・筋障害.日本内科学会雑誌,99(8), 2010.

膠原病と神経疾患—基礎から臨床まで.Clinical Neuroscience, 28(2), 2010.

サルコイドーシス(ほかの疾患に伴う肝障害)

サルコイドーシスは,原因不明の多臓器を侵す非乾酪性の肉芽腫性疾患である.肝にも高頻度に肉芽腫を形成するが,臨床的に肝障害が問題になることは少ない.血清アンジオテンシン変換酵素(angiotensin converting enzyme:ACE),リゾチーム,アデノシンデアミナーゼ(adenosine deaminase:ADA)活性が高値で,ツベルクリン反応は陰性であり,肝結核との鑑別に役立つ.[西口修平]

出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報

六訂版 家庭医学大全科 「サルコイドーシス」の解説

サルコイドーシス

Sarcoidosis

(膠原病と原因不明の全身疾患)

どんな病気か

サルコイド(sarcoid)という名前の一部である sarco はラテン語で「肉」を、また oid は「~のような」を意味しています。したがってサルコイドーシス(sarcoidosis)とは、「肉のようなものができる病気」という意味で、大小さまざまな

といっても、がんとはまったく違いますし、他人に感染する心配もありません。発症しやすい年齢は男女ともに20代ですが、40代以降は女性に多くみられます。

原因は何か

原因はまだわかっていません。細菌が原因として提唱されていますが、確証はありません。また、遺伝はしないと考えられています。

症状の現れ方

肺門という肺の中心のリンパ節が両側で腫大(はれて大きくなる)します(80~95%)。

無症状で健康診断時にたまたま発見される例が、全体の半数を占めます。

眼の病気がよく起こり(40~50%)、その多くはぶどう膜炎です。霧がかかったようにぼやけたり、視野のなかを黒い点が動いたりします。通常は両側性です。重度の視力喪失が起こることがあり注意が必要です。眼症状は女性に多い傾向があります。

皮膚には、赤みを帯びた斑点、湿疹などが出現することがあります(10~20%)。かゆみや痛みを伴いません。

心病変(5~10%)は、軽度の心電図異常だけなら心配はありませんが、実際に不整脈を自覚するようになったら注意が必要です。サルコイドーシスによる死亡の半数以上は心臓に関係するものです。

神経系では、顔面神経麻痺と聴覚神経麻痺、また

また、肉芽腫によるビタミンD産生の結果、血液中のカルシウム濃度の上昇や、腎結石が起こることがあります。

検査と診断

①血液検査

アンジオテンシン変換酵素(ACE)は70~80%の症例で高くなり、この病気の活動性の指標としても重要です。

②胸部X線および胸部CT検査

両側肺門リンパ節のはれ具合や、肺全体にわたって小さな塊がないか調べます。

③気管支鏡検査

気管支のなかを食塩水で洗い、その洗浄液のなかに含まれる細胞、とくにリンパ球の数や白血球表面マーカーでのCD4とCD8の比の上昇を調べます。

④組織検査

顕微鏡で類上皮細胞肉芽腫を確認すること(生検)で診断されます。表在リンパ節の

治療の方法

患者さんの5~10%では、病気が長期間続くことがありますが、70~80%では発病3年以内におさまります。日本人のデータに基づくエビデンス(治療の根拠)がまとめられており、無症状なら基本的には治療はせずに、病気の経過を見守ります。ぶどう膜炎には、ステロイド薬の点眼・結膜下注射のほか、

一方、以下の場合にはステロイド薬を中心とした薬物療法を行います。

①肺病変が進行して

ステロイド薬の投与法は、症例により異なり一律には決められませんが、一般に初回投与量はプレドニゾロン1日15~30㎎相当で始め、1カ月以上続けます。軽快傾向がみられたら、以後は自覚症状や検査所見を参考にしながら徐々に減らしていきます。

病気に気づいたらどうする

両側肺門リンパ節の腫脹(はれ)のみの場合は、学業や仕事はそのまま続けてかまいません。サルコイドーシスだからこうしてはいけない、ということはとくにありません。

ただし、激しいスポーツなどは避けたほうがよいでしょう。また精神的、肉体的ストレスのかからない生活をすることが大切です。眼病変のある場合は、長時間のテレビ、テレビゲームは避けましょう。

とくに、ステロイド薬をやめた時は、再発することがあるので、自己判断せず、必ず診察および検査を定期的に受けることが大切です。

大曽根 康夫

サルコイドーシス

Sarcoidosis

(眼の病気)

どんな病気か

ベーチェット病、原田病とともに、日本における三大ぶどう膜炎のひとつです。

全身のリンパ節やいろいろな臓器(肺、肝臓、

原因は何か

よくわかっていませんが、感染症などがきっかけになって免疫反応が亢進することによると考えられます。

症状の現れ方

眼がかすむ、見えにくくなる、黒い小さい点が飛んでいるように見えるなどのぶどう膜炎に一般にみられる症状が現れます。結節性病変は主に

検査と診断

他のぶどう膜炎と同様に、

治療の方法

前部ぶどう膜炎に対しては炎症を抑えるためのステロイド薬や、虹彩の癒着を防ぐための

病気に気づいたらどうする

予後は比較的よいといわれていますが、慢性化すれば、適切な治療にもかかわらず視力が0.1以下に低下する人が約10%いるとされています。眼の症状がなくても、健康診断の胸部X線検査などでサルコイドーシスを指摘されたら、すみやかに眼科を受診することをすすめます。

関連項目

河本 知栄, 喜多 美穂里

サルコイドーシス

Sarcoidosis

(皮膚の病気)

どんな病気か

全身性の

原因は何か

原因は不明です。ツベルクリン反応の減弱がみられるので、何らかの免疫異常が関わっている可能性はあります。

症状の現れ方

数年の経過で、異なる臓器の症状が出ることもあり、病気の進行は一定ではありません。

●皮膚サルコイドーシス

皮膚サルコイドーシスだけの場合もあります。日本では、結節型(大結節型、

結節型は、5㎜以上の赤色ないし黄色の結節が数個現れます。治ったあと、褐色の

●

長期にわたってあった膝などの傷が、紫色に盛り上がります(ケロイド様)。

皮下型は四肢に持続する皮下結節で、

結節性紅斑(こうはん)は若い女性に多く、初発症状のことがあります。

検査と診断

肺病変:半数に呼吸器症状がみられ、半数は症状が残ります。実質内肉芽腫、線維化と両肺門部のリンパ節腫脹(BHL)がみられます。

心病変:心電図の異常、とくにブロックがみられます。

眼病変:ぶどう膜炎や

検査ではACE、リゾチーム、カルシウムの上昇、ツベルクリン陰性を示します。皮膚、その他の組織所見として、

日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会による診断の手引き(2006年)が参考になります。

治療の方法

全身症状があれば、ステロイド薬を内服(1日30~40㎎)します。70%は、自然に落ち着きます。

病気に気づいたらどうする

皮膚科、内科、眼科を受診します。

宇谷 厚志

出典 法研「六訂版 家庭医学大全科」六訂版 家庭医学大全科について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「サルコイドーシス」の意味・わかりやすい解説

サルコイドーシス

さるこいどーしす

sarcoidosis

原因不明の多臓器肉芽腫(にくがしゅ)性疾患で、肺、肺門リンパ節、皮膚、目、心臓、そのほか多くの臓器や組織に肉芽腫を形成する。この肉芽腫は類上皮細胞からなり、壊死(えし)をほとんど伴わない。

日本では約半数が胸部X線検査で発見され、20歳代を中心とした若年層に多い。発生率は北海道でもっとも高く、南に行くほど漸次低下する。

肺病変は肺門型、肺門肺野型、肺野型、肺線維症型に分類される。肺線維症型以外の型では自覚症状に乏しい。眼病変はこの疾患の初発症状であることが多い。その約70%がぶどう膜炎である。皮膚病変には結節型、局面型、びまん浸潤型、皮下型がある。神経病変の好発部位は顔面神経であるが、予後不良の中枢性のものもある。心臓病変はしばしば突然死の原因となる。

臓器の組織や経気管支肺生検、気管支肺胞洗浄液から非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が認められる。免疫学的には、T細胞のアレルギーを示す遅延型過敏症の低下(ツベルクリン反応の陰性化ないし弱反応化)、B細胞の機能亢進(こうしん)を示す免疫グロブリン値の上昇がみられる。活動期には血清アンジオテンシン変換酵素が上昇し、症状の改善とともに低下する。

サルコイドーシスの多くは良性に経過し、自然治癒する傾向が強いが、一部の症例(約10%)は改善と悪化を繰り返して難治の慢性疾患となる。これは特定疾患(難病)に指定されている。コルチコステロイドは症状を和らげ、炎症と肉芽腫形成を抑制する。

[山口智道]

改訂新版 世界大百科事典 「サルコイドーシス」の意味・わかりやすい解説

サルコイドーシス

sarcoidosis

原因不明の全身性疾患。病気の初期には,多くの例で胸部X線写真で両側の肺門リンパ節が玉を連ね重なり合うようにはれ,そのほかに外部からふれるリンパ節,肺,眼,皮膚,心臓,顔面神経などの全身の臓器が侵されることがある。そのとき,病変部位の組織を検査すると,類上皮細胞からなる結節がみられる。結核と似ているが,結核菌によるものではなく,原因はまだ明らかにされていない。しかし発病にはある種の免疫作用が関係していることはわかっている。結核菌に感染してツベルクリン反応が陽性の人がこの病気になると,ツベルクリン反応が弱くなるかまたは陰性になる。欧米に比べると日本ではまだ少ない病気であるが,北の北海道のほうが南の九州に比べて患者数が多い特徴がある。

病気の初期は自覚症状がほとんどなく,約50%は定期的X線検査で発見される。両側の肺門リンパ節腫張のほかに,肺の散布性陰影をともなったものがある。この肺門リンパ節腫張の70~80%は2年もすると消失するが,なかには肺繊維症に進む場合がある。また,まぶしさや物がぼやけて見えるという訴えで眼科を受診し,虹彩毛様体(ぶどう膜炎)や眼底病変が発見されることがある。緑内障,白内障から失明に至ることがある。数%の患者(ことに中年女子)では心臓症状を起こして急死の原因となる。

胸部X線写真でこの病気が疑われた場合,気管支鏡検査を行い,肺から小さい組織をとり病理学的検査をして診断する。

治療には,かつてはすべての例に副腎皮質ステロイド剤が使われる傾向があったが,今日ではその使用は肺胞,心臓などの症状の場合に限られている。両側肺門リンパ節腫張やわずかの肺の陰影がある場合には,治療せずに経過を観察する。肺結核と違う病気なので,安静療法の必要はない。通学や就業もほとんど平常どおりでよいが,激しいスポーツなどは避ける。

執筆者:三上 理一郎

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「サルコイドーシス」の意味・わかりやすい解説

サルコイドーシス

→関連項目結節性紅斑

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「サルコイドーシス」の意味・わかりやすい解説

サルコイドーシス

sarcoidosis

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「サルコイドーシス」の解説

サルコイドーシス

世界大百科事典(旧版)内のサルコイドーシスの言及

【ぶどう膜(葡萄膜)】より

…

[各種のぶどう膜炎]

ぶどう膜炎では,特徴的な経過あるいは特異的検査結果などを組み合わせて臨床診断がされる。日本におけるぶどう膜炎の代表は,ベーチェット病,サルコイドーシス,原田病である。 ベーチェット病は,眼症状,口腔再発性アフタ,皮膚症状,外陰潰瘍を主要症状とする全身疾患である。…

※「サルコイドーシス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新