翻訳|computer

改訂新版 世界大百科事典 「コンピューター」の意味・わかりやすい解説

コンピューター

computer

電子回路を用いて数値計算、論理演算を行う装置。物質の取扱いに機械を用いる歴史は古いが,情報や知識の取扱いは長い間人間の独占分野であった。コンピューターの登場によってこの分野にも機械が進出し,回路の集積化によってコストも安くなり,コンピューターは自動車の制御部品,電子レンジなどの家庭電器製品からホビー用まで,生活のすみずみにまで浸透した。

コンピューターは電子計算機とも呼ばれるが,その応用は単なる計算にとどまらず,大量のデータの管理,検索,形式を整えた文字の印刷などにも早くから応用されており,この意味で単なる計算機械ではない。この側面をとらえて,台湾では〈電脳〉(中国では単に計算機),フランスでは〈ordinateur(整頓するものの意)〉と呼んでいる。

科学や商業の発達に伴い,人間が処理しなければならない計算量は急激に増えてきた。コンピューターがこのように普及するつい最近まで,物理現象を解明するために手動計算機を数年間回し続けたという学者の話もめずらしくなかったが,コンピューターは,科学計算の分野では強力な力を発揮するようになり,手動計算機を完全に駆逐した。また,数百年来の難問とされていた四色問題が,しらみつぶしに演算を行うというコンピューターの圧倒的な力の前に解決され,数学の伝統的な論証という手段からはほど遠い形で解かれたことに対する波紋も少なからずあった。いずれにしても,コンピューターの出現によって人間は膨大で単純な計算という労苦からは開放されたといえる。しかし,その反面1秒間に数百万回も演算を行う高速のコンピューターにも,計算しつくせない問題が身近な物理現象の中にも数多くあることも改めて認識されている。

発達史

1642年B.パスカルは,税務署の役人であった父親が毎日大量の計算に悩まされるのを見て計算器を考案した。これは加減算しかもっていなかった。その後71年になってG.W.F.ライプニッツは,乗除算もできる計算器を発明した。この機械式計算器の発想は,電子回路を用いた現代のコンピューターの出現まで,長期にわたり応用された。19世紀の前半にはC.バベッジによって大型の計算機械が構想された。バベッジのアナリティカルエンジンanalytical engineには加減乗除を行う装置,計算の順序を指示するカードによるプログラミング装置,計算の結果に応じて次の計算の順序を変える条件判断の機構なども含まれていた。このようにアナリティカルエンジンには現在のコンピューターの基本的な思想がほとんどすべて盛り込まれている。しかし当時の技術ではアナリティカルエンジンは実現できず,構想だけに終わった。

19世紀の後半にはアメリカでホレリスH.Hollerithによるパンチカードシステムの発明が行われた。パンチカードシステムは1890年のアメリカの国勢調査のデータ処理に使われた。ホレリスの会社はのちにいくつかの他の会社と合併し,1924年にはIBM社と名付けられた。IBM社はのちに電子計算機が発明されるまでは,パンチカードシステムを主製品としていた。44年ハーバード大学のアイケンH.Aikenは,リレー計算機ハーバードMARK Ⅰを作っている。リレー計算機は速度はあまり速くなかったが,現在の自動計算機の基本的考えを含んでいた。

最初の電子計算機として著名なモークリーJ.MauchlyとエッカートJ.P.EckertのENIACは,1943年から研究が開始され,46年に完成した。この機械は1万8000本の真空管を用いた巨大なものであり,プログラムは配線によって実現していた。記憶装置としては10桁のレジスターを20個もつだけの小規模なものであった。しかしリレー計算機と比べて性能の改善は大きく,十進の乗算を3ミリ秒で実行し,これはその直前に作られたハーバードMARK Ⅰの1000倍の速度であったという。

現在のコンピューターの特徴はプログラムを記憶装置に格納しておく点にある。この考え方はストアドプログラムstored program方式と呼ばれるが,ENIACの研究グループのJ.フォン・ノイマンらによって提案されている。この特徴はコンピューターの動作を順番に一つずつ実行される命令の系列に分解し,この系列をプログラムとして記述するものである。現在実用化されているコンピューターはすべてフォン・ノイマン型である。ストアドプログラム方式の最初のコンピューターEDVACは,51年に完成している。

真空管コンピューターはまもなく商用化され,UNIVACは51年に,IBMの最初のコンピューター701は53年に市販された。これらの真空管コンピューターは第1世代のコンピューターと呼ばれる。

55年ころからはトランジスターによるコンピューターが作られるようになった。記憶装置としても磁心記憶装置が使われ,FORTRAN(フオートラン)やCOBOL(コボル)のような高級言語の導入,入出力チャンネルの接続などによって,第1世代とは異なるコンピューターが作られるようになった。これを第2世代と呼ぶ。

63年ころからはIBM360に代表されるファミリー概念に基づくコンピューターが作られるようになった。360シリーズでは当初からモデル10,20,30,40,50のような一連の性能をもつ小型機から大型機までがそろえられ,利用者が小型機によってシステムを構築しても,その業務量の増大に伴って,容易に上位機に変更できるようになっている。使用される回路素子もIC化され,オペレーティングシステムの機能も向上した。これ以降を第3世代と呼ぶ。

第3世代以後のコンピューターは,小型化,記憶の大容量化,高速化,機能の多様化などそれ以前にも増して急速に進歩しているが,それ以前の時代を画したような不連続な変化はない。このため3.5世代とか3.75世代というようなことばも使われた。また81年ころから市販されたIBM3081,HITAC M280,FACOM M380などに代表される機種を第4世代と呼ぶこともある。しかし,第3世代のコンピューターも,その性能には初期と終期では隔世の感がある。第1世代のIBM701では,1回の演算は440マイクロ秒で1秒間に2000回だが,第2世代のトランジスターになると2万回,第3世代のIBM360の初期には,これが20万回となり,その後集積化はますます進み現在の汎用(はんよう)大型コンピューターIBM3081Kでは1400万回(1秒間に100万回を単位にとり,14MIPSとも表現する。MIPSはmega instruction per second),富士通M380は2500万回(25MIPS)を実現する。また,科学技術計算専用機では4000万回を達成している。これは1回の演算速度の比較であり,実際のコンピューターの性能は,プログラムの良否によっても大きな影響を受けている。このためプログラムの組織であるソフトウェアの開発にはハードウェアと同様,力がそそがれている。

90年代にはフォン・ノイマン型でない,別の動作原理に基づく基本的な進歩が望まれる。その意味で,第5世代コンピューターの開発が進められている。第4世代では,超集積回路によりいっそうの小型化が進み,音声の認識や図形情報の処理の能力も実現されてきてはいるが,コンピューターの動作原理は現在のものと本質的にかわらない。この従来のプログラム内蔵,逐次処理方式からの脱却を目ざしたのが第5世代である。ここでは,自然言語による命令や解答,高度なパターン情報の処理,学習による記憶と連想による記憶の引出し,命令の並列実行,分散処理などが目標とされるが,これには,従来のコンピューター本体の構成原理と違うまったく新しい構成原理が必要であろうと考えられている。

コンピューターは何ができて何ができないか

SF小説には,自己修復,学習機能をそなえ,あたかも意志のごときものをもったコンピューターの話がよく出てくるが,やはりこれはSFの世界の話で,現実のコンピューターの中で行われていることは,人間の学習や判断とは似て非なるものといえるだろう。

現在身近に見られるコンピューターは,ほとんどすべてディジタルコンピューターであるが,このコンピューターの中では,データは電圧の有無,スイッチの開閉など,オンかオフかの二者択一の状態の集りとして表現される。この表現法を二進法と呼ぶ。コンピューターの中では,数字,アルファベット,漢字などのデータはすべて二進表現されている。例えば,Aという文字は,01000001であり,Bは01000010というぐあいである。これは,コンピューターの中では,規則正しく並んだ8個のトランジスターに ,あるいは

,あるいは というふうに数V程度の電圧がかかることで表現される。コンピューターの中の加減乗除などの演算はすべて二進データの間の組合せ操作に帰着される。コンピューターの動作は二進データの間の組合せ操作および二進データを記憶する操作の順序を記述するプログラムによって指示される。このほか二進データの値の大きさに従って次に実行するべきプログラムを選択する操作も実行でき,これを条件判断と呼んでいる。判断される内容は二進データが“0”であるか,“0”以外であるかというような単純なものである。

というふうに数V程度の電圧がかかることで表現される。コンピューターの中の加減乗除などの演算はすべて二進データの間の組合せ操作に帰着される。コンピューターの動作は二進データの間の組合せ操作および二進データを記憶する操作の順序を記述するプログラムによって指示される。このほか二進データの値の大きさに従って次に実行するべきプログラムを選択する操作も実行でき,これを条件判断と呼んでいる。判断される内容は二進データが“0”であるか,“0”以外であるかというような単純なものである。

われわれがある応用をコンピューターによって実行しようとしたとき,われわれはその要求される機能をこのような二進データの組合せ,記憶条件,判断の3操作に分解し,その操作をどのような順序で実行するかをコンピューターに指示する必要がある。プログラムはこのような順序を指示するための手段である。ある応用がコンピューターにより処理することができるかできないかは,その要求を前記の3操作に分解できるかどうかにかかっている。

事務計算や科学技術計算ではそのような分解が比較的容易である。しかし人間が通常行っている文字を読む,声を聴くという単純な行為も3操作に分解することは非常に困難である。にもかかわらず文字認識に似た操作を3操作の組合せとして実現することはある程度可能となってきており,限定された範囲で有効である。人間がその経験から知識を蓄積していく学習に似た動作を実現する研究も進められている。しかし,これらはいずれも人間の行為とある限定された側面で似ているにすぎず,人間による〈認識〉〈学習〉とは異なることに注意しなければならない。

人間のこのような行為も,それを社会あるいは産業における機能として組み込む場合には,限定的にしか活用されていないことも多い。このような意味において,人間と同等の有用性をその限定された側面において実現できるコンピューターの応用範囲はしだいに広がっている。

コンピューターの種類と特徴

コンピューターにはアナログ型,ディジタル型,その両方の機能を組み合わせたハイブリッド型とがある。アナログコンピューターでは数値はそれに比例した電圧や回転角度で表現され,電圧値あるいは回転角度などを測定することによって数値を知る。数値の精度は測定精度によるが,通常2桁から3桁である。アナログコンピューターでは,例えば一定の電流をある時間コンデンサーに与えることによって積分を実行することができる。この機能を利用して,比較的低い精度でもよければ,複雑な微分方程式をきわめて高速に解くことができる。アナログコンピューターではプログラミングは,積分器,加算器などの構成要素を配線によって組み合わせることによって行われる。このためプログラミングの作業はディジタルコンピューターの場合とは異なり自動化するのが困難である。ディジタル型とアナログ型のコンピューターを組み合わせ,プログラミングなどを容易にするとともに,微分方程式などの演算を高速化するのがハイブリッド型のコンピューターである。現在では純粋のアナログコンピューターはほとんど実用にはなっておらず,特殊な用途にハイブリッドコンピューターが用いられている。

ディジタルコンピューターは大型,中型,小型に分類される。これらの分類には絶対的な規準はなく,その時代の技術で作られる汎用コンピューターを大きく3分類する尺度として用いられる。ミニコンピューターは当初は小型汎用計算機の下に位置づけられたものとして登場し,二進演算を主とした処理を行うものであった。その後マイクロコンピューターが登場すると,元々のミニコンピューターの役割はマイクロコンピューターが果たすようになり,より高性能のミニコンピューターが作られるようになった。その時代の汎用大型コンピューターよりさらに数倍以上の高速演算を特徴とするコンピューターはスーパーコンピューターと呼ばれる。

コンピューターの歴史の初期には科学技術計算用,事務計算用の区別があった。科学技術計算用では浮動小数点演算が,事務計算用では十進演算が高速で実行できるようになっていた。しかし,第3世代と呼ばれるころ以後の汎用計算機は,科学技術計算用にも事務計算用にも向く機能をあわせもっており,この区別もなくなってきている。しかしスーパーコンピューターは科学技術計算に特徴的な行列などの配列を取り扱うことによって高速化することを特徴としており,科学技術計算用である。マイクロコンピューターはLSI技術を利用して,コンピューターの処理装置の部分だけ,あるいは全体を1チップのICによって実現するものである。そのコンピューターとしての処理能力はパーソナルコンピューターに生かされているが,これを各種の電子機器に組み込んで,従来電子回路によって実現されていた機能をプログラミングによって実現することにより,一般の電子回路と同様にも応用される。

コンピューターの構成

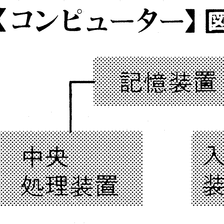

図1にコンピューターの構成を示す。コンピューターの中心部は中央処理装置(CPU)である。中央処理装置は記憶装置と接続され,記憶装置に記憶されたプログラムおよびデータを取り出し,命令を解読,実行する装置である。入出力装置は入出力制御装置を通して記憶装置に接続されており,記憶装置内のデータを計算機の外部に与えたり,あるいは外部のデータを計算機内に取り込む。

入出力装置としては印字機,カード読取機などが代表的である。通信回線を通して接続される各種端末機,磁気ディスクのような外部記憶装置もこれに含まれる。入出力装置としては銀行の現金払出機,交通信号制御システムの信号機などもあり,それぞれの応用に応じて多様な入出力装置が開発されている。

コンピューターの原理

コンピューターの中ではデータはすべて二進符号によって表される。二進符号によって数字を表すもっとも基本的な符号は自然二進法である。この方法では“1”あるいは“0”を合計m個用いてある数をa0a1……am-1と表したとき,a02m⁻1+a12m⁻2+……+am-1によってその数が与えられる。例えば,“110”は1×22+1×21+0=6である。このような表現は人間が十進法を使うのと同様に計算機の中で使用される。

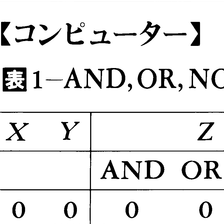

二進法の1桁はビットと呼ばれるが,ビット情報を組み合わせて演算を行うには組合せ論理回路を用いる。基本的論理回路としてはAND回路,OR回路,NOT回路がある。AND,ORは2入力の回路で,入力,X,Yに対して表1に示す出力Zを生ずる。NOTは1入力であり,NOT(X)の動作を表1に示している。

AND,OR,NOTの機械的な実現法の例を図2に示した。これは電磁石によって動作するスイッチであるリレー回路による実現例である。リレーの磁石に入力X,Yを与え,出力回路に電流が流れることをランプによって示して,出力Zとしている。このような基本論理回路はそれぞれ図2に示した砲弾型の記号で示す。

コンピューターの中で加減乗除などの演算は,このような基本論理回路により二進データを組み合わせることによって実行される。例えば,二進加算の1桁の演算を実行するには,その桁の加数,被加数をX,Yで表し,その桁の和をS,次の桁への桁上りをCとすれば,X,Yの値がとる4種の可能性に対して,表2に示すような出力を与えればよいことがわかる。これを実現するには基本的論理回路を図3に示すように組み立てればよい。この加算器は半加算器と呼ばれる。半加算器の動作を理解するには,入力X,Yの値の組合せに対して回路の各部にどのような値が生ずるかを示す表4を参照すればよい。加算器の1桁ごとには,その下位の桁からの桁上りを考慮する必要があるから,このためにはその桁の和と下位からの桁上りを加算するもう一つの半加算器が必要となる。さらに多数のビットを加算するにはこの回路を並列に用いることになる。演算回路はこのような論理回路の集りであり,コンピューターの中では算術論理ユニットと呼ばれる。

算術論理ユニットは加算器,減算器,乗算器,除算器などを含み,これに与えられた入力に対して,指定された演算を行う。算術論理ユニットに対して加数,被加数のような演算すべきデータを与えるにはレジスターregisterと呼ばれる回路が使われる。レジスターは単に与えられた二進データを一時記憶する高速記憶回路の集りである。

図4は処理装置と記憶装置とのデータのやりとりの回路を含む処理装置の主要部の原理を示している。記憶装置は多数のデータを記憶しているから,それぞれの情報はそれを記憶した位置(アドレスaddress)で区別される。処理装置がデータを読み出すときには,記憶装置に対してアドレスバッファからアドレスを与え,これに応じて記憶装置は記憶されたデータを読み出し,データバッファに与える。データバッファの出力は内部バスを通して命令レジスター,プログラムカウンター,アドレスバス,アキュミュレーターなどに与えることができ,また算術論理ユニットでアキュミュレーターとの間で演算を行うことができる。

コンピューターのプログラマーが意識して利用するレジスターなどを含むコンピューターの構造をコンピューターアーキテクチャーと呼んでいる。

プログラムカウンターは実行すべきプログラム命令を記憶したアドレスを指定する。このアドレスはアドレスバッファを通して記憶装置に与えられる。プログラムは連続した番地に記憶されており,プログラムカウンターはプログラム命令を読み出すために,1だけ増分され,プログラム命令語を次々に読み出すようになっている。

今簡単なBASIC言語による次のようなプログラムを考えて見よう。

1 INPUT A,B

2 C=A+B

3 PRINT C

4 END

これはA,Bなる二つの数を読み,これらの和をとってCと名付け,Cの値を印刷するというプログラムである。

このプログラムは例えばコンパイラーと呼ばれるプログラムによって機械語のプログラムに変換される。コンパイラーではA,B,Cの変数をどこのアドレスに記憶するかが決定され,このアドレスを用いて,加算を実行する機械語のプログラムが作り出される。A,B,Cが例えば100番地,101番地,102番地にそれぞれ割り付けられたとしてBASICのプログラムの2行目は,例えば301番地から始まる次のような機械語のプログラムに変換される。

301 LOAD 100

100番地のデータをARへ

302 ADD 101

ARに101番地のデータを加算

303 STORE 102

ARの内容を102番地に

ここでLOADとは指定した番地の内容をアキュミュレーターに移す命令である。ADDは指定した番地の内容をARの内容と加算し,結果をARに入れる命令である。STOREはアキュミュレーターの内容を指定した番地に記憶する命令である。このような命令の英字による表示は命令のニーモニックmnemonic(記憶を助ける)表示と呼ばれる。

このプログラムによって100番地にデータAが,101番地にデータBが入っていたときC=A+Bとして,Cを102番地に記憶する操作が実行される。BASICのプログラムの1行目の命令はキーボード入力装置から二つのデータを読んで,それぞれ100番地,101番地に格納するプログラムに,3行目の命令は102番地のデータCをディスプレーに表示する命令にそれぞれ変換される。これによって二つのデータA,Bをキーボードから与えたときに,結果がディスプレーに表示されることになる。LOAD,ADD,STOREなどの基本命令は機械が直接取り扱うレベルでは,ローマ字の組合せで表されるわけではなく,機械によって3ビットから8ビット程度の二進符号に対応している。例えば,5ビットを使って,ADDは11100,LOADは10100,STOREは10000で符号化されていたとしよう。機械語とはこのような二進符号である。さらには,十進表示の100は,1100100で表される。もし,1ワード16ビットのコンピューターで命令を表すとすれば,301番地は機械語では,

(301) 1010000001100100

(302) 1110000001100101

(303) 1000000001100110

となる。このような二進法による記法は覚えにくく,記載するときにもめんどうであるから,例えばこれを4ビットごとにくぎり,十六進で表現することもある。十六進表現とは,4ビットの1と0の並びを表3のように0からFまでの文字で表記するものである。これによれば16ビットを,

(301) 1010,0000,0110,0100

(A) (0) (6) (4)

のように4ビットずつくぎり,A064のように表す。この表記では,

(301) A064

(302) E065

(303) 8066

となる。機械語は,このようにニーモニック表示,十六進表示,二進表示などいろいろな表現で表されるが,いずれも完全に等価である。

プログラムカウンターの内容が最初に301番地になっていた。処理装置内では,図5で示されるような順序で図4に示した各装置の間でデータをやりとりして処理が進められる。

図5において,命令の実行は命令取出しサイクルと実行サイクルに分けて行われる。各サイクルの中でこの例ではおのおの4回の操作が実行されており,各操作を実行するタイミングをT1~T4で示している。

命令取出しサイクルでは,まずタイミングT1でプログラムカウンターからのアドレスをアドレスバッファを通して記憶装置に与える。記憶装置の動作には遅れがあり,記憶された内容はT3で返送され,ただちに命令レジスターに送られる。タイミングT4ではこれが解読されて次の動作を決定する。この間にT2ではプログラムカウンターの内容を1だけ増分して,次の命令の取出しに備える。

これで命令が取り出されて,動作がLOAD100であることがわかったとしよう。この場合には実行サイクルで,命令LOAD100のアドレス部である100をアドレスバッファを通して記憶装置に送り出し,T3でそのデータを受けとると,T4でこれをアキュミュレーターに転送する。これによって301番地の命令が完了したことになる。

次にプログラムカウンターの内容は302になっているから,図5のタイミングの動作が再び行われ,命令取出しサイクルの終りでADD101の命令を解読し,次に実行サイクルで101番地のデータを取り出し,タイミングT4でアキュミュレーターの内容とデータバッファ中に入っている内容が加算されて,結果がアキュミュレーターに入る。

同様に次には303番地の命令STORE102が実行される。このときには実行サイクルのT1でアドレス102を記憶装置に与えると同時に,データバッファを通してアキュミュレーターの内容を記憶装置に与えることによってタイミングT3までに記憶動作を完了する。

コンピューターの中ではこの例に示したLOAD,ADD,STOREなどの命令ごとに実行のタイミングが決まっている。図4の各構成要素の間にはその間のデータの転送を制御するためのスイッチがついており,このスイッチの動作を上記のようなタイミングで制御することによって,それぞれの命令が実行されるのである。

ソフトウェア

コンピューターによって処理を行うためには前述したような命令の系列を記述する必要がある。この例ではプログラムは機械語に近い形で示してある。これは単にC=A+Bという演算を実行するためであるから,例えばC=A+Bと書けば,例に示したような機械語の命令を自動的に生成するようにしておけば,人間はもっとわかりやすい形でプログラムを書くことができる。

このように人間向きのプログラム言語を高級言語と呼ぶ。BASIC,FORTRAN,COBOLはその代表的なものである。FORTRANでは科学計算向きに,すべてのデータを単純な二進法によって表すことによって処理を行う。この場合には小数点以下の数の表現に誤差を生ずることがあり,例えば0.1が0.0999999のように表現されることになると,金額の計算などには注意を払わなければ誤差を生ずる。COBOLでは数は十進法と等価な方法で取り扱われ,この点で人間の行う計算に近くなる。

このようにプログラム言語としては人間にとっての扱いやすさ,機械による実行の能率などの点から種々のレベルのものが要求され,また応用目的別にも種々の言語が開発されている。高級言語は,通常機械語に変換されて実行される。この変換プログラムはコンパイラーと呼ばれる。

システムとオペレーション

現在のコンピューターは利用者が実際に実行されるプログラムそのものを書くのではなく,コンピューターは利用者が書いたプログラムを適切な順序でスケジューリングし,必要な周辺装置を割り当て,それぞれの要求に応じて実行するようになっている。このようなコンピューターの運転をつかさどるのがオペレーティングシステムと呼ばれるプログラム群である。

これによってオンラインリアルタイム処理,タイムシェアリング処理,バッチ処理などの各種の形態の処理が実行されるようになる。またコンピューターを相互に接続して,その間で有機的にデータのやりとりを実行するコンピューターネットワーク用のソフトウェア,あるいは各種のプログラムで使用するデータを統合的に取り扱うためのデータベースマネジメントシステムもオペレーティングシステムの機能の拡張である。

執筆者:斉藤 忠夫

コンピューターと人間社会

コンピューターのもつ優れた記憶・計算能力に依存して,今日先進社会でのコンピューターの一般への浸透は,きわめて著しい。元来こうした高度技術の所産は,大規模な産業の生産現場に閉じ込められるのがふつうであった。コンピューターは事実,現在の大規模産業の生産現場でも高度に取り入れられており,従来の単品種大量生産から多品種大量生産への構造変化,生産工程の自動化ないし無人化(ロボット化)の徹底などの技術革新を生み出す原動力となっている。そうした生産現場では,労働の質の低下,失業の増大,熟練の消失,パートタイマーの増加など問題にすべきことは少なくない。また,軍事面でも,高度にコンピューター化された現代戦略は,従来の戦争の概念を一変させてしまっている。

しかし,コンピューターの社会に与えるインパクトとして特徴的なことは,この高度技術の所産が,軍事や大規模産業のみならず個人の生活に直接浸透してきていることである。

その意味は大略二つある。その一つは,コンピューター化社会においては,個人の情報がさまざまな形で集中管理されることである。医療,犯罪,税務,銀行預金などに関する個人の情報が,コンピューター化によって思いがけない形で利用され,個人のプライバシーが侵害される可能性はますます増大している。もちろんわれわれは,一方では,そうした情報管理を通じて,例えばキャッシュレス時代と呼ばれるような,一種の〈利便性〉を受け取っているが,それが真の〈利便性〉かどうかという議論はともかくとしても,そのために支払っている対価について,われわれはつねに考えている必要があろう。

もう一つの意味は,いうまでもなく,コンピューターそのものが技術革新によって極度に小型化することを通じて,個人使用,小規模使用が可能になったことである。マイコン,パソコン,オフコンなどということばに象徴されるこの現象は,一般社会のありとあらゆる現場で,われわれがコンピューターと出会い,コンピューターとともに生きざるを得ないことを意味している。そこでもまた,われわれは,さまざまな〈利便性〉の対価を支払っている。

人間の思考に関して,入力と出力との関係だけを問題にするような思考パターンが広がっていることも,その一つといえようし,あるいは,ひたすら機械のキーを押して必要な情報を出力として得るという生活状況が,人間どうしの生きたコミュニケーションの成立をむずかしくしているという事態も少しずつ目だってきている。

このように考えてみると,コンピューター化から得られるあらゆる〈利便性〉を正に評価するとすれば,この行く手には〈コンピュートピア〉ともいうべき一種のユートピア社会が見据えられ,他方,そこから生まれてくる負の側面のみを強調すれば,われわれの未来は極端に暗い管理社会であって,しかも,コンピューターのエラーによって核戦争に突入する恐怖におびえる地獄ということにもなろう。

しかし,現代のコンピューター化をいっさい阻止することは不可能であり,また,人間の諸機能の代行にきわめて威力を発揮するコンピューター制御の諸機械が,例えば心身障害者の機能を開発するということも期待できる。そうした意味で,われわれは,コンピューターを仲間の一員とする社会にいやおうなく入りつつあり,そうした新しい社会における倫理とは何かという問題を解かねばならない事態に今直面しているといえる。

執筆者:村上 陽一郎

コンピューターのコラム・用語解説

【おもなコンピューター用語】

- アキュミュレーター accumulator

- 累算機と呼ばれることもある。コンピューターの中央処理装置の中で,取り扱われるデータを記憶する基本的部分である。乗算の場合には被乗数をアキュミュレーターに格納し,これに加算を行うと,積がアキュミュレーターに生ずることになる。

- アクセスタイム access time

- コンピューターシステムの各部に記憶されたデータを取り出すのに要する時間。CPUから見て主記憶のデータを取り出す場合,磁気ディスク,磁気テープ装置などからのデータを取り出す場合などで,異なる定義をすることがある。

- アスキーコード ASCII code

- 英字,数字,特殊記号をコンピューターのために表現するための米国標準符号(American standard code for information interchange)。7ビット符号の一種であり,抹消符号を含め,128種の文字,記号を表現する。国際標準ISO646に従っており,JIS C 6220に決められたJIS7ビット符号とほぼ一致している。

- アドレス address

- コンピューターの主記憶装置中に情報を記憶するときには,特定の情報はそれを記憶する論理的な場所で区別される。この場所を指す識別符号,あるいは数字をアドレスと呼ぶ。主記憶装置中では1バイトもしくは1ワードごとにアドレスがつけられている。

- アレイプロセッサー array processor

- 科学技術計算用のコンピューター処理では,多次元のベクトルのような同じ性質をもった多数のデータの並びに対して連続的に同一の計算処理を実行することが多い。このような一連のデータの処理についてはそれぞれのデータごとに異なる処理を行う場合に比べ,2桁程度高速で処理を実現する処理装置を設計することができ,このような処理装置をアレイプロセッサーと呼ぶ。

- インタフェース interface

- コンピューターと他のコンピューター周辺装置,あるいは外界との間でデータをやりとりすること。データのやりとりのためのデータの形式,やりとりのタイミングの規定もインタフェースと呼ばれる。

- インデクスレジスター index register

- コンピューターの内部の一時記憶装置の一種。プログラム命令の中であるアドレスを指定し,そのアドレスの値にインデクスレジスターの値を加算して実効アドレスを形成するように使われる。インデクスレジスターの内容を命令実行のたびに変化させれば,一つのプログラム命令で連続した記憶番地のアドレスを取り扱うことができる。

- エディター editor

- コンピューターの記憶装置に保持してあるデータ,プログラムなどを総称してテキストというが,そのテキストを端末装置からの指令で修正,変更するためのシステムプログラム。基本的な指令には修正位置や修正結果を確認するためテキストの一部を端末に表示させる,テキストの一部の文字列を削除する,テキストのある位置に新しい文字列を挿入するなどがある。ディスプレー端末用エディターは,テキストの広い部分が表示でき,修正結果が直ちに再表示できるので,非常に使いやすい。

- オーバーレイ overlay

- プログラムが主記憶装置に入り切らない場合,プログラムを分割し,当面不要な部分を補助記憶装置に入れる。補助記憶装置にある部分を,必要に応じて主記憶装置の他の部分のある場所の上へ読み出してきて使うことをオーバーレイという。

- 固定小数点演算 fixed point arithmetics

- 二進数で表現された数相互の加減乗除算において,各数字の小数点の位置を固定しておく演算方式。通常は二進数字の最下位の下に小数点がおかれ,nビットで数値を表現するとき-2n⁻1から+2n⁻1までの数値を扱うことができる。

- コルーチン coroutine

- 主ルーチンとサブルーチンの関係では,主ルーチンがサブルーチンを呼ぶと制御はいつもサブルーチンの先頭へ移り,サブルーチンがすむと制御は主ルーチンのサブルーチンを呼んだ場所の次へ戻る。これに対しコルーチンどうしでは,あるコルーチンが別のコルーチンを呼ぶと,制御は呼ばれたコルーチンの,そのコルーチンが直前に別のコルーチンを呼んだ場所の次へ移る。主とサブの関係でなく,対等に呼び合うのでコルーチンという。

- JISコード JIS code

- アルファベット,仮名文字,漢字,数字,符号などを二進数で表現するための日本における標準コード。アルファベット,数字,仮名文字を表す7ビットコードおよび8ビットコードと漢字コードとがある。

- シーピーユー CPU

- central processing unitの略。コンピューターの中心的部分を形成する中央処理装置。数値などのデータを処理する演算部分と,プログラムを読み取って処理の順序を決める制御部分を含んでいる。

- スワップ swap

- コンピューターの時分割利用では,一つの中央処理装置が複数のプログラムのそれぞれを少しずつ実行しては中断し,次のプログラムの実行を再開する。各プログラムの実行に必要な部分が主記憶装置にないときは,主記憶装置内の不要な部分を補助記憶へ追いだし,必要な部分を補助記憶から取り込む。このようなプログラムの入替えをスワップという。

- ソフトウェア工学

- 大きかったり新しい処理機構をもっていたりで作成が著しく困難なプログラムの開発や保守を容易にし,可能にするための工学。プログラム要員の訓練や仕事の分担法の研究から,プログラムの仕様の記述法,設計法,既製のプログラムからの合成法,開発に有効な道具となるプログラムの研究,プログラムの検証法の研究など多岐にわたる。

- チャンネル channel

- 電気通信の分野では通信回線の意味で使用され,コンピューターの分野では主記憶装置と入出力装置の間のデータのやりとりを制御する制御装置の意味で使用される。コンピューターのチャンネルは主記憶装置のアドレスを指定し,CPUとは独立に主記憶装置にアクセスすることができる。

- デバッグ debug

- 一応完成したプログラムにもいろいろなエラーがある。このエラーを虫(バグ)といい,虫を取り除く作業がデバッグ(虫とり)である。

- バイト byte

- コンピューターのデータ量の単位。通常は8ビットを1バイトと呼ぶ。数字,アルファベット,仮名文字は1バイトで表現できる。例外的に8ビットより小さい4ビット程度の情報単位をバイトと呼ぶこともある。

- バス bus

- 装置の間に設置された共通線(母線)のこと。コンピューターの場合にはCPU,記憶装置,チャンネルなどを接続する内部バス。チャンネルと入出力制御装置を接続する入出力バスなどがある。一般に数十本の並列の伝送線が使用される。

- バッファ buffer

- コンピューターの中で短時間データを一時記憶する装置を呼ぶ。

- ビット bit

- binary digitの略。二進データの最小単位。二進の1桁のことをいう。

- ファイル file

- コンピューターの利用者から見て,ひとまとまりの意味のある一連の情報を取り扱う論理的装置。一つのファイルには一連のデータ,プログラムなどが収容され,それぞれのファイルには利用者の指定した名まえがつく。物理的装置としては磁気テープ,磁気ディスクその他が使用されるが,利用者は物理的装置を意識することなく,ファイル名によりそれぞれの情報を取り扱えるようになっている。

- ファームウェア firmware

- コンピューターの論理的動作を実現する方法にはハードウェアとソフトウェアがあるが,ソフトウェアをハードウェアに近い形式で実現したものをファームウェアと呼ぶ。コンピューターの基本的命令の実行手順をマイクロプログラムで記述したものはファームウェアの代表的具体例である。

- 浮動小数点演算 floating point arithmetics

- 数字を表すときに,少数と指数で表現することを浮動小数点表示と呼ぶ。例えば固定小数点表示の110は,浮動小数点表示では0.11×103となる。コンピューターの中では二進数で同様の表示を行って,そのように表現された数値の間で加減乗除の浮動小数点演算を行うようになっている。

- ブートストラップローダー bootstrap loader

- ブートストラップは本来は靴のひものこと。コンピューターに大きなプログラムを読み込む(ロードする)のに,最初にほんのわずかな命令を手で入れ,これを起動する。このわずかな命令は補助記憶からローダーをロードし,それに制御を移す。このローダーがほんとうに読み込みたいプログラムをロードする。このように少しずつより高級なローダーをロードしてはプログラムを読み込むことをブートストラップローダーという。

- プログラムカウンター program counter

- コンピューターにおいて記憶装置中に記憶された一連のプログラム命令を順次に実行するためには,プログラム命令の各ステップを記憶したアドレスを知る必要がある。プログラムカウンターはこのためのアドレスを格納するレジスターの一種で,一つの命令が実行されると自動的に次の命令を記憶したアドレスを指定するように自動的に変更される。

- プロセス process

- プログラムの命令の実行の流れのこと。通常のプログラムはそのまま一つのプロセスを構成することが多いが,なかにはプログラムの一つのプロセスが途中から複数のプロセスに分岐し,それらのプロセスが並行して実行されることがある。また見かけ上複数のプロセスを単一の処理装置がプロセスを切り替えながら実行することがあり,この場合,事実上はプロセスの実行は中断するが,プロセスとしては連続していると見る。複数のプロセスがあると,プロセス間の同期,通信などむずかしい処理技術を使わなければならない。

- プロセッサー processor

- コンピューターの中で,プログラムによって情報処理を行う装置をプロセッサーと呼ぶ。CPUのみを単一のプロセッサーとする機械もある。そのほかに入出力を制御する入出力プロセッサー,通信回線との接続を制御する通信制御プロセッサーなどが用いられる。多数のプロセッサーをもつコンピューターはマルチプロセッサーシステムと呼ばれる。

- ブロック構造

- 一般的にはプログラムの入れ子構造のこと。アルゴルALGOL系の言語ではプログラムはブロックという形をとり,実行すべきプログラムの本体と,その本体が使う変数の確保や手続,関数の定義からなる。手続,関数の定義や文はまたブロックの形をとることができ,入れ子構造になる。これをブロック構造という。ブロック内に書いた変数や手続,関数はブロックの外からは見えないことになっており,ブロックは機能だけを外に提供し,内部構造の独立性を高められるようくふうしてある。

- ページ方式 paging

- コンピューターの記憶管理方式の一つ。ページ方式を採用したコンピューターでは,プログラムやデータは仮想記憶空間にあると考え,記憶場所の参照は,仮想記憶空間上での番地(論理アドレス)による。一方,ハードウェアには物理アドレスをもつ実記憶装置がある。仮想記憶空間も実記憶装置も数十バイトから数キロバイトのページ単位に分割し,仮想記憶のページは実記憶の適当なページに対応づけられ,実行される。このため仮想記憶空間の参照には論理アドレスから物理アドレスへの変換表(ページテーブル)を経由しなければならず,また参照しようとするページが実記憶上に存在しない事態(ページフォールト)が起きることもある。しかし仮想記憶空間に比べ,はるかに小さい実記憶装置を実装するだけですむので,多くのコンピューターで採用されている。

- レジスター register

- コンピューターの処理装置の内部で数ビットから数十ビット程度のまとまった情報を記憶するための装置。アキュミュレーター,プログラムカウンターもレジスターの一種であり,このほか記憶装置から取り込んだ命令語を記憶する命令レジスター,記憶装置のアドレスを指定するアドレスレジスターなどがある。

- 連想プロセッサー associative processor

- コンピューターで取り扱うデータは通常それを記憶したアドレスによって区別される。これに対して記憶されたデータの一部を示すと,それに関連したデータが取り出されるような方式で動作するプロセッサーを連想プロセッサーと呼ぶ。

- ワードプロセッサー word processor

- 文書作成のため構成された情報処理装置。通常入力用キーボード,出力用の印刷装置のほかに記憶装置,コンピューター機能を含み,入力した文書の一部を修正したり,すでに記憶されている文書を組み合わせて新しい文書を作る機能をもつ。日本語の場合には仮名文字で入力して漢字を得る機能,英文の場合にはつづりを検査する機能をもつことも多い。

- 割込み interruption

- コンピューターでは,プログラムカウンターによって示されるアドレスの中のプログラム命令語によって指定された動作が順次行われるが,外部からの信号によってその動作を変更したいときには,外部信号によって,プログラムカウンターの内容を変更すればよい。これによって外部からプログラムの流れを変更することができ,この動作を割込みと呼ぶ。

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「コンピューター」の意味・わかりやすい解説

コンピューター

→関連項目オペレーティングシステム|機械語|計算機|コンピューターグラフィックス|システム工学|自然言語処理|CPU|人工知能|スーパーコンピューター|第5世代コンピューター|タッチパネル|デジタル計算機|統計機械|ノイマン型計算機|ハードウェア|ファジー論理|プログラム言語|マイクロコンピューター|メモリー

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

知恵蔵 「コンピューター」の解説

コンピューター

(星野力 筑波大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「コンピューター」の解説

コンピューター

computer

電子回路を使い,計算,情報処理,制御,管理を機械的に行うシステム装置をいう。最初のデジタル・コンピューターは,A.トゥーリングの「Colossus」(真空管1500個使用,1943年),H.エイトケンのIBM機(44年),ペンシルヴェニア大学「ENIAC(エニアック)」(真空管1万8000個,消費電力約150kw,46年)である。今日の機械の第1世代で,その後電気回路素子の改良と電子化(IC:集積回路),回路を載せる半導体チップの極小化により,現在は第5世代(AI:人工知能)の開発段階に至っている。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

IT用語がわかる辞典 「コンピューター」の解説

ASCII.jpデジタル用語辞典 「コンピューター」の解説

コンピューター

出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のコンピューターの言及

【オートメーション】より

…前者のためには工程のおかれている状態を機械的に感知・計測し,得られた情報にしたがって必要な制御を機械に指示してやる回路を形成する技術,いわゆるサイバネティックスと総称される分野の技術の発展が必要であった。初期には簡単な計器によるフィードバック制御やシーケンス制御が頼られていたが,コンピューターの登場,計測・制御関連機器の発展とともに,以前とは比較にならぬ複雑で柔軟なシステムの構成が可能になった。とくにコンピューターのマイクロ化はこの分野に画期をもたらすことが予想される。…

【情報科学】より

…こうして20世紀の半ばに情報科学が誕生する。とくに情報を直接に処理する装置であるコンピューターが発明され急激に発展したため,情報を核として機械文明を再編成する必要に迫られ,情報化社会の到来といわれるようになってきた。今日,情報科学の比重がますます増大しつつある。…

【ニューメディア】より

…彼は,〈メディア論のための積木箱〉(《Kursbuch》1970年3月号)のなかで,〈neue Medien〉という言葉に特別の意味を込めた。ここで〈ニュー・メディア〉とみなされたのは,通信衛星,カラーテレビ,有線テレビ(CATV,〈ケーブルテレビ〉),カセットビデオ,ビデオレコーダー,テレビ電話,ステレオ,レーザー技術,静電コピー,高速電子プリンター,教育機器,電子顕微鏡,無線印刷,ディジタルコンピューターである。こうした文脈のなかでは,90年代に普及するインターネットに至る電子メディアの流れが一貫したものとして把握できる。…

※「コンピューター」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新