翻訳|glycogen

精選版 日本国語大辞典 「グリコーゲン」の意味・読み・例文・類語

グリコーゲン

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「グリコーゲン」の意味・わかりやすい解説

グリコーゲン

ぐりこーげん

glycogen

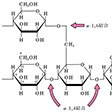

D-グルコース(ブドウ糖)の重合体で、おもに動物の細胞中に存在する貯蔵多糖類。1857年にフランスのC・ベルナールが肝臓成分として発見した。ヒトの肝臓中には、その乾燥重量の約6%、筋肉中には0.6~0.7%程度含まれ、筋肉が運動するときに消費される。バクテリアやカビなどにもみいだされる。グリコーゲンは白色粉末で、無味無臭、水に溶けるがエタノール(エチルアルコール)やアセトンには溶けない。ヨウ素を加えると褐色ないし赤ぶどう酒のような色になる。肝臓を擦りつぶしてトリクロロ酢酸で抽出し、その液にエタノールを加えると、粗(そ)グリコーゲンが白色沈殿物として得られる。構造は、グルコースがα(アルファ)-1,4結合で十数個結合した直鎖が、相互にα-1,6結合で複雑につながったものである。分子全体としては枝分れの多い球状の形をとり、分子量は数百万である。構造がアミロペクチンに類似しているが、直鎖部分がアミロペクチンに比べて短い。

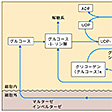

グリコーゲンの生合成は、グリコーゲンシンターゼという酵素によって触媒される。この酵素はウリジン二リン酸(UDP)グルコースからグルコース1分子をグリコーゲン鎖の末端に運び、直鎖状に延長していく。このとき新たに生ずるグルコシド結合は、α-1,4結合である。枝分れ部分のα-1,6結合は、別の酵素アミロ-1,4→1,6-トランスグリコシダーゼの働きによって生ずる。すなわち、適当な位置でα-1,4結合を切断し、生じた断片を分子の他の部分にα-1,6結合として移すわけである。また、グリコーゲンは細胞内ではホスホリラーゼ(フォスフォリラーゼ)という酵素によって分解され、グルコース-1-リン酸を生成する。さらに、種々のアミラーゼもグリコーゲンを分解する。

細胞のエネルギー源となるグルコースを、安定で、しかも必要に応じてすぐ取り出せるような形で貯蔵しておくことが、グリコーゲンの機能であり、その生合成は細胞がエネルギー源を倉庫に蓄えることであるし、分解は倉庫から運び出すことを意味する。したがって、グリコーゲンの生合成と分解の速度がどのように調節されているかということは、エネルギー代謝の制御という面から、きわめて興味ある問題である。その機構のうち、分解の促進、合成の抑制に関しては次のようになる。エピネフリン、グルカゴンなどのホルモンが細胞膜の受容体に作用すると、GTP(グアノシン三リン酸)結合タンパク質の活性化を介してATP(アデノシン三リン酸)からサイクリックAMPをつくる酵素が活性化される。サイクリックAMPはタンパク質をリン酸化する酵素群を活性化し、その働きでホスホリラーゼが活性化され、グリコーゲンシンターゼが不活性化されるわけである。

[村松 喬]

食肉では、肉の熟成の途中でグリコーゲンが解糖作用で分解され乳酸となるので、グリコーゲン含量は普通0.5%以下であるが、馬肉はそれを多く含んでいるのが特徴で数%に及ぶ。また肝臓では条件によって異なるが、牛・豚では3~4%である。貝類にも含まれ、とくにカキは5%に及ぶ。植物、微生物にも存在し、スイートコーンや糖質米などはデンプンとともに植物グリコーゲンを含む。

[不破英次]

『E・A・ニューズホーム、A・R・リーチ著、野口知雄・城戸亮監訳『医科生化学』(1986・講談社)』▽『中村道徳・貝沼圭二編『澱粉・関連糖質酵素実験法』(1989・学会出版センター)』▽『H・F・ギルバート著、太田英彦・原諭吉訳『ベーシックコンセプト 生化学』(1995・朝倉書店)』▽『茅野春雄文、下田智美絵『わたしの研究 虫はどのように冬を越すのか?』(1995・偕成社)』▽『井村裕夫・中村桂子ほか編『分子医科学シリーズ3 動的な反応の場としての生体』(1996・メジカルビュー社、グロビュー社発売)』▽『Fred Brouns著、樋口満監訳『スポーツ栄養の化学的基礎』(1997・杏林書院)』▽『浦上千晶ほか著、赤木真二写真『サッカーコンディショニングの科学――科学的分析に基づいたコンディショニングの方法』(1999・東京電機大学出版局)』▽『香川芳子監修、岩崎啓子献立プラン・料理作成『食事で肝硬変、肝がんを防ぐ慢性肝炎の人の朝・昼・夕献立カレンダー』(1999・女子栄養大学出版部)』▽『J. G. Salway著、麻生芳郎訳『一目でわかる代謝』(2000・メディカル・サイエンス・インターナショナル)』▽『D・ヴォードほか著、田宮信雄ほか訳『ヴォード基礎生化学』(2000・東京化学同人)』▽『臓器灌流研究会編『臓器灌流実験講座』(2000・新興医学出版社)』▽『トレーニング科学研究会編『競技力向上のスポーツ栄養学』(2001・朝倉書店)』

改訂新版 世界大百科事典 「グリコーゲン」の意味・わかりやすい解説

グリコーゲン

glycogen

動物のほとんどあらゆる細胞にみられる多糖で,一部の植物にもみられる。D-グルコースが α-1,4-グリコシド結合で直鎖状につながったもので,随所に α-1,6-結合の枝分れが存在する。肝臓および筋肉にとくに多く,ブドウ糖(D-グルコース)の貯蔵形と考えることができる。血液中のブドウ糖量(血糖値)が上昇すればグリコーゲンの合成が促進され,血糖値が低下すればその分解が促進され,つねに適当量の血糖値が保たれて適度のブドウ糖の分解,すなわちエネルギー生産が起こるようになっている。このような生理的重要性のため,グリコーゲンの合成と分解の機構およびその制御については活発な研究が展開されてきた。コーリC.F.Coriらはグリコーゲンの分解酵素であるホスホリラーゼを発見したが,この酵素は加リン酸分解を行うもので,その産物はグルコース-1-リン酸である。ホスホリラーゼの逆反応によってグルコース-1-リン酸からグリコーゲンを合成することもできる。この逆反応は生体高分子の試験管内生合成の最初の例としてもてはやされたこともある。しかし,生理的意義のあるグリコーゲン合成系は,活性型グルコースであるウリジン二リン酸(UDP)グルコースを原料とするグリコーゲンシンターゼによるものである。生合成系と分解系が異なることは両者が逆方向の制御を受けるためには必須のことである。グリコーゲンの合成と分解の酵素系はいずれもタンパク質のリン酸化と脱リン酸化によって制御されており,ホスホリラーゼはリン酸化によって活性化され,グリコーゲンシンターゼはリン酸化によって逆に活性低下する。このリン酸化反応はエピネフリン,グリカゴンといったホルモンによって間接的に制御されている。これらのホルモンは血糖値を上昇させる働きがあるが,その理由はグリコーゲン分解の促進,合成の抑制に求められる。これらのホルモンは細胞膜に作用して環状AMP(cAMP)の合成を促進する。そして,環状AMPはタンパク質のリン酸化をつかさどる酵素を活性化するのである。

執筆者:村松 喬

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「グリコーゲン」の意味・わかりやすい解説

グリコーゲン

→関連項目解糖|血糖|コリ|炭水化物|疲労|ベルナール|ルロアール

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

化学辞典 第2版 「グリコーゲン」の解説

グリコーゲン

グリコーゲン

glycogen

動物,細菌,菌類の体内に貯蔵される栄養デンプン.ヒトの肝臓に6%,筋肉に0.7% 含まれており,ある種の菌核では36% にも及ぶ.構造はアミロペクチンに類似し,D-グルコースが(α1→4)結合をしているが,高度に分岐しており,グルコース単位3~4ごとの分岐点は(α1→6)結合している.分岐鎖は12~18個のD-グルコース残基からなり,それもまた分岐して網状構造を形成している.分子量は1~10×106.デンプンに比べ分離精製は困難である.組織を30% 水酸化ナトリウムで加熱抽出し,エタノールを加えてグリコーゲンを析出させる.温和な抽出法として,トリクロロ酢酸,ジメチルスルホキシド,フェノールなどを用いる方法がある.白色の無定形粉末. +191~199°.水に可溶.ヨード反応は紫赤色から紫褐色.β-アミラーゼで45% が加水分解して,マルトースを生成し,あとは限界デキストリンになる.[CAS 9005-79-2]

+191~199°.水に可溶.ヨード反応は紫赤色から紫褐色.β-アミラーゼで45% が加水分解して,マルトースを生成し,あとは限界デキストリンになる.[CAS 9005-79-2]

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「グリコーゲン」の意味・わかりやすい解説

グリコーゲン

glycogen

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「グリコーゲン」の解説

グリコーゲン

世界大百科事典(旧版)内のグリコーゲンの言及

【多糖】より

…その機能は主としてエネルギーの貯蔵と形態構築の二つであり,前者の役割をする多糖を特に貯蔵多糖と呼ぶ。貯蔵多糖の代表例はグリコーゲン,デンプン,イヌリンである。コンニャクの球茎の貯蔵多糖はグルコマンナン(マンナン)と呼ばれ,マンノースとグルコースからなる。…

【炭水化物】より

…単糖の例としてはブドウ糖(グルコース),ガラクトース,また少糖の例としてはグルコースが2分子結合した麦芽糖(マルトース),グルコースと果糖(フルクトース)が結合したショ糖(砂糖),グルコースとガラクトースが結合した乳糖(ラクトース)をあげることができる。多糖にはデンプン,グリコーゲン,セルロースなどがある。

[単糖と多糖の関係]

グルコースとデンプンを例にとって説明する。…

※「グリコーゲン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新