日本大百科全書(ニッポニカ) 「クリ」の意味・わかりやすい解説

クリ

くり / 栗

chestnut

[学] Castanea

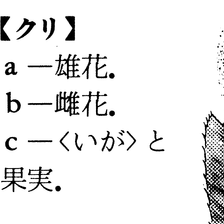

ブナ科(APG分類:ブナ科)クリ属の総称。12種があり、日本、朝鮮半島、中国、西アジアからヨーロッパの地中海岸およびアフリカ、アメリカの東部から中部にかけて分布する。葉は互生。雌雄異花で虫媒花。充実した枝の先のほう、2、3芽から伸びた新梢(しんしょう)の葉腋(ようえき)に尾状の花穂を上向きにつける。この際、下部の葉腋につく花穂は雄花穂で雄花のみが着生し、上部の葉腋につく花穂はその基部に1、2個の雌花をつけ、さらにそれより先の葉腋には雄花をつける滞雌花穂と、雌花のみからなる雌花穂とがある。花には特有の臭(にお)いがある。雄花は花穂につく包葉の腋(わき)に形成され、無柄。雄しべは十数本、花糸は4~5ミリメートルで葯(やく)は小さい。雌花は包葉の腋につく総包葉に包まれ、ニホングリでは3花、チンカピンでは1花からなり、無柄。雌しべは9本内外、花柱は3ミリメートル。総包葉には多数の披針(ひしん)形の鱗片(りんぺん)がある。受粉後成長するにつれ、総包葉はいがとなり、刺(とげ)が発達し、数本ずつ束をなして包全面を覆う。いがは成熟すると2~4裂し、果実は落下する。「栗が笑(え)む」とはこの現象をいう。果実はクリでは通常3果、チンカピンでは1果である。根は深根性で、細根は菌根をつくり、菌と共生し、生育を助長する。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

分類

現存12種のうち主要種の染色体数はいずれも体細胞で24。各種間に行った人為交雑によれば、組合せで難易の差はあっても交雑は可能で、類縁関係は近い。

ニホングリには、堅果が小さく樹高20メートルを超える高木性のシバグリを原形として多数の変異がある。枝が著しく下垂するシダレグリは長野県や岐阜県下にみられ、天然記念物となっている。刺の退化したいががあるトゲナシグリ、1花穂に多くのいがをつけるヤツブサグリ、1個のいがに数個の堅果があるハコグリ、幼葉といがが赤色のハナグリなどがよく知られる。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

栽培史

クリの類はいずれも原生種の利用価値が高いため、それぞれの地域で古くから利用されてきた。

中国では、紀元前5000年ころの仰韶(ぎょうしょう)文化に属するといわれる半坡(はんぱ)遺跡でクリ、ハシバミなどの堅果が発掘され、3000年前には陝西(せんせい/シエンシー)に栽培があったといわれる。『詩経』『論語』『周礼(しゅらい)』などにも表れ、2100年前には経済栽培があり、良品種が栽培されたという。以後『史記』の貨殖列伝その他に多数の記載がある。現在は広く北部から中部まで栽培される。堅果は、重さ7~26グラム、糖の重量パーセント4~33%、デンプン重量パーセント40~74%にみるように、大きさ、品質とも多様である。1994年の生産は11万トンである。

ヨーロッパグリは、その原産地であるカフカス西部、小アジアではきわめて古くから栽培された。それが紀元前50年ころに西方に伝わり、トルコを経てヨーロッパ南部に、またアフリカ北部地方に伝わった。1920年ころにはフランスおよびイタリアで各200品種、そのほかトルコ、南ヨーロッパでも多くの品種に分化した。なお、18世紀前半から19世紀前半にかけ、根を腐らせるインキ病(日本にはない)が、また1938年にイタリアで発生した胴枯(どうがれ)病が、栽培諸国に蔓延(まんえん)し、生産が15%に激減した国もあった。1994年の生産は13.1万余トンである。

アメリカではアメリカグリおよびチンカピンは初めはいずれも木材やタンニン原料として注目され、堅果としては二次的なものであった。1890年ころに日本から台木について持ち込まれた胴枯病菌は、1904年ニューヨークで注目され、以後、毎年32キロメートルの速度で周辺に拡大し大打撃を与えた。このころから病気抵抗性品種の育成が計画され、堅果用、木材用、家具用、庭園用などの利用目的が明確化され、C(チュウゴクグリ系)、J(ニホングリ系)、A(アメリカグリ系)、これらを用いた三元雑種も現れるようになったが、歴史はまだ浅い。

日本におけるクリの利用は野生種シバグリの利用に始まり、その歴史は古く、『古事記』に記載がある。奈良朝から平安朝にかけては大果の品種も現れた。栽培は丹波(たんば)地方(現、京都府下)に始まったと考えられ、同地方で生産される大果のクリを総称してタンバグリとよぶようになった。

ニホングリは品種も多く、すでに1913年(大正2)には510余品種が記録されているが、果樹としてよく栽培されるようになったのは昭和初期からである。1941年(昭和16)ころ、中国から持ち込まれたと推定されるクリタマバチの被害が岡山県で発生し、以後逐年被害範囲が広まって日本全土に及び、果実生産は低下した。クリタマバチはクリの新芽に産卵し、虫こぶをつくって芽の成長を止める恐ろしい害虫で、中国では天敵である寄生バチによって生物的防除が行われ、問題はないというが、アメリカでも発生し、被害を広めている。日本では、クリタマバチ抵抗性品種を栽培して対応し、当時既存品種の銀寄(ぎんよせ)、豊多摩早生(とよたまわせ)、岸根(がんね)、赤中(あかちゅう)、利平(りへい)などの栽培が伸びていたが、農林省果樹試験場を中心にして育成されてきたクリタマバチ抵抗性に優れ、品質もより豊産性の筑波(つくば)、伊吹(いぶき)、丹沢(たんざわ)、石槌(いしづち)などの品種が奨励され、作付け、収量ともに向上してきた。天津(てんしん)甘栗または甘栗の名で親しまれるチュウゴクグリは、各地で栽培が試みられたが、環境不適のため、再三の導入にもかかわらず普及していない。日本で選抜された傍士(ぼうじ)、日野春、相生(あいおい)、宮川などは、栽培はできたがクリタマバチに弱く、実用化しなかった。しかし、ニホングリとチュウゴクグリの雑種である林甘栗や、雑種と推定される利平、田辺などは、クリタマバチに強く、渋皮もむけやすいが、収量は少ない。

クリ栽培は沖縄を除き日本全土に及ぶが、関東、四国、九州地方に比較的多く、なかでも茨城、愛媛、熊本の諸県は大産地である。2017年(平成29)の結果樹面積は1万8800ヘクタール、収穫量は1万8700トンである。なお世界の生産量は約226万トン(2016)で、日本では甘栗を主とし7920トン(2014)を輸入している。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

栽培

繁殖はシバグリか栽培グリの実生(みしょう)台を用いた接木(つぎき)による。植え付けは10アール当り十数本から30本とし、11月から翌年の2月下旬までに行う。自家受精率が低いので開花期のあった他品種を30%ほど混植するとよい。いがにはモモノメイガ、堅果にはクリミガ、クリゾウムシなどがつく。前者には「バイジット」「ディプテレックス」など、後者には二硫化炭素や臭化メチル燻蒸(くんじょう)がよい。病気には胴枯病が多く、みつけしだい病斑(びょうはん)部を切除する。果実は湿った鋸(のこ)くずや砂に混ぜて冷涼なところに貯蔵すると1月末までもつ。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

食品・加工

クリの実の食用部は肥厚した子葉である。生(なま)グリの分析結果によると、ニホングリの場合、100グラム中にタンパク質2.7グラム、脂質0.3グラム、炭水化物35.5グラム、カロチン47マイクログラム、ビタミンA26IUやB1、B2、Cなどのほか、鉄、リン、カルシウムなども少量含まれる。甘グリでは糖質を含む炭水化物が53グラムに達する。乾かす、蒸す、蒸して乾かす、焼く、炒(い)るなどの加工方法がある。用途は、栗飯、栗赤飯などご飯に混ぜたもの、栗きんとん、栗羊かん、栗鹿の子(かのこ)、蜜煮(みつに)、甘露煮(かんろに)、マロングラッセなど菓子用、茶碗(ちゃわん)蒸し、含め煮など料理用、そのほか用途はきわめて広く、古来、村祭り、祝事、正月料理などと密接な関係をもってきた。かちぐり(勝栗、搗栗、乾栗)はその一つで、昔から旅立ちの携行食品とし、祝事にも用いた。これはクリ果を十分乾燥して鬼皮(果皮)と渋皮(種皮)を除去したもので、多くはシバグリを用いる。乾燥方法には、果実をそのまま乾燥する方法があるが、蒸して、のちに乾燥するほうが甘味が増す。栗きんとん、栗羊かん、甘露煮、マロングラッセなど、果実への火入れにあたっては、鉄器を用いると果肉が黒変するため、鉄器以外の容器を用いるようにする。また、古い果実の果肉は黒変するので加工用には新鮮果ほどよい。なお、木からはタンニンをとり、材は耐久力があるので、土台や鉄道の枕木に用いる。

[飯塚宗夫 2020年1月21日]

民俗

クリは神の木としても使われた。奈良県桜井市では、宮座の当屋(とうや)の家に設ける仮宮で青葉のついたクリの枝を神籬(ひもろぎ)にした。岩手県には門松にクリの若木を添える例もある。東日本には、小正月(こしょうがつ)の若木としてクリの木を山から迎え、小正月の飾りの材料にした土地もある。苗代の種播きや田植の日に田の水口(みなくち)にクリを挿す地方もあり、島根県にはクリの花をよんだ「栗流れ」とよぶ田植唄(うた)がある。枝は神事のときの箸(はし)にもする。西日本には正月行事に用いる地方が多く、手元の部分を削り掛けにする例もある。岩手県ではクリ材の利用が盛んで、独特の雪下駄(ゆきげた)のようなクリ製の用具のほか、クリの木を柱や梁(はり)にした掘立て柱の家もあった。近江(おうみ)国栗太(くりた)郡(滋賀県栗東(りっとう)市)には、郡全体を枝が覆うほどのクリの大木があり、樹木の王であったという伝説がある。クリの実は秋の行事の供え物にもなっている。近畿地方では9月9日を栗節供(くりせっく)といい、クリの贈答をし、栗飯を炊く風習があった。一般に九月十三夜を栗名月とよぶのもクリを供えるのに由来する。奈良県の談山神社の9月の祭りには堅果としてクリ、カヤ、イチョウの実が供えられた。奈良時代の『播磨国風土記(はりまのくにふどき)』には、渋を削ったクリから生えたので、渋のない実がなるクリの木の伝説がある。クリの産地、京都府宇治田原(うじたわら)町のクリは皮がよくむけるというが、鎌倉時代の『宇治拾遺(しゅうい)物語』には、大海人(おおあま)皇子(後の天武(てんむ)天皇)が焼き栗とゆで栗を植えたのに始まるという伝説がある。

北海道のアイヌでは、クリの実はたいせつな食糧で、「神の植物性食物」と称し、いがをむく棒も、使い終わると一定の場所に納めた。クリは日本から伝わったとする伝承がある。ポロシリ岳の神の妻が、日本の山奥で子供を産み、クリの実だけで育てた。その子をポロシリ岳へ帰すとき、クリの実を持たせ、山に播(ま)かせたという。木は家、船、家具などに使い、葉やいがは煎(せん)じて咳(せき)止めなどの薬用にする。ヨーロッパでもクリは薬効があるといい、葉をゆでて喘息(ぜんそく)の治療に用いる。ドイツではクリをポケットに入れておくと腰の痛みを避けるまじないになるという。

[小島瓔 2020年1月21日]

2020年1月21日]

ニホングリ(石鎚)

ニホングリ(銀寄)

ニホングリ(国見)

ニホングリ(筑波)

ニホングリ(シバグリ)

チュウゴクグリ

ニホングリとチュウゴクグリの雑種(利平…

クリの枝葉

クリの雄花

クリの雌花

クリの果実

クリの花〔形態〕