精選版 日本国語大辞典 「キノン」の意味・読み・例文・類語

キノン

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

翻訳|quinone

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

カルボニル化合物の一種で、芳香族炭化水素のベンゼン環に結合している水素原子2個をそれぞれ酸素原子で置換した化合物をいう。ドイツ語名Chinonに基づいて以前はヒノンとよんだこともある。

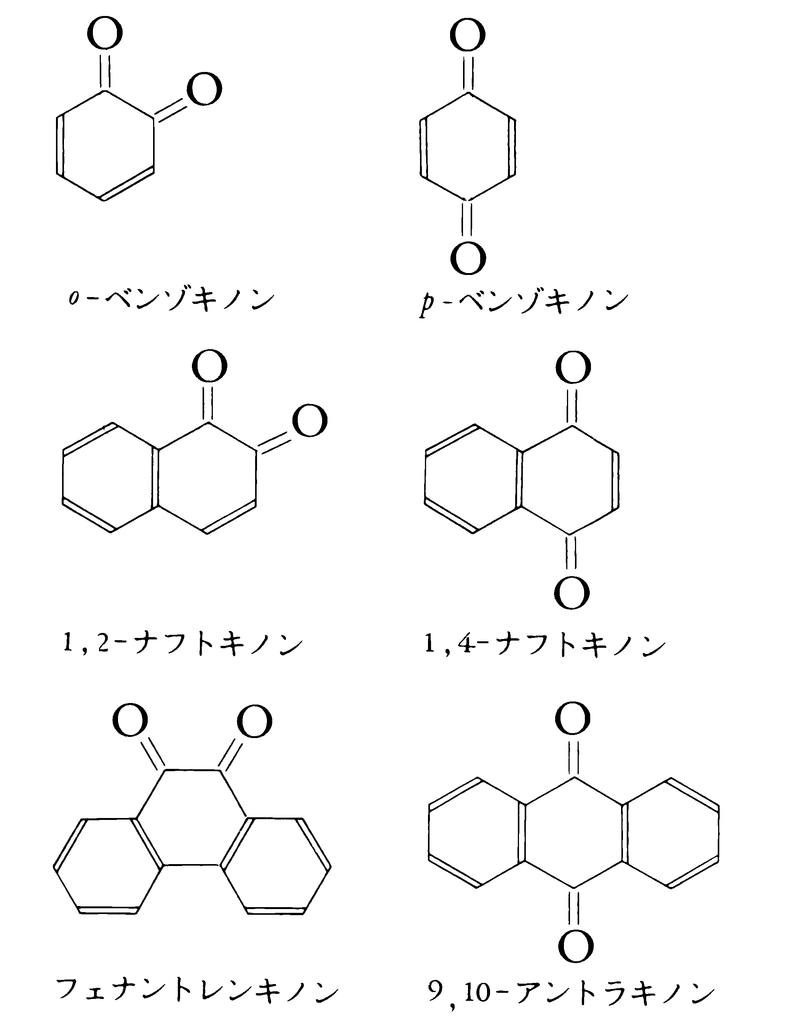

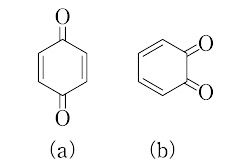

代表的なキノンとしてp(パラ)-ベンゾキノンとo(オルト)-ベンゾキノンがあり、これらの基本骨格に種々の芳香環や複素環が縮合してできる化合物を一般にキノンと総称する。m(メタ)-ベンゾキノンは存在しない。

前記のp-ベンゾキノン、1,4-ナフトキノンのように二つの酸素原子が6員環の反対側の1と4の位置(パラの位置という)を占めているものをp-キノンといい、o-ベンゾキノン、フェナントレンキノンのように二つの酸素原子が隣り合わせの1と2の位置(オルトの位置という)を占めているものをo-キノンという。

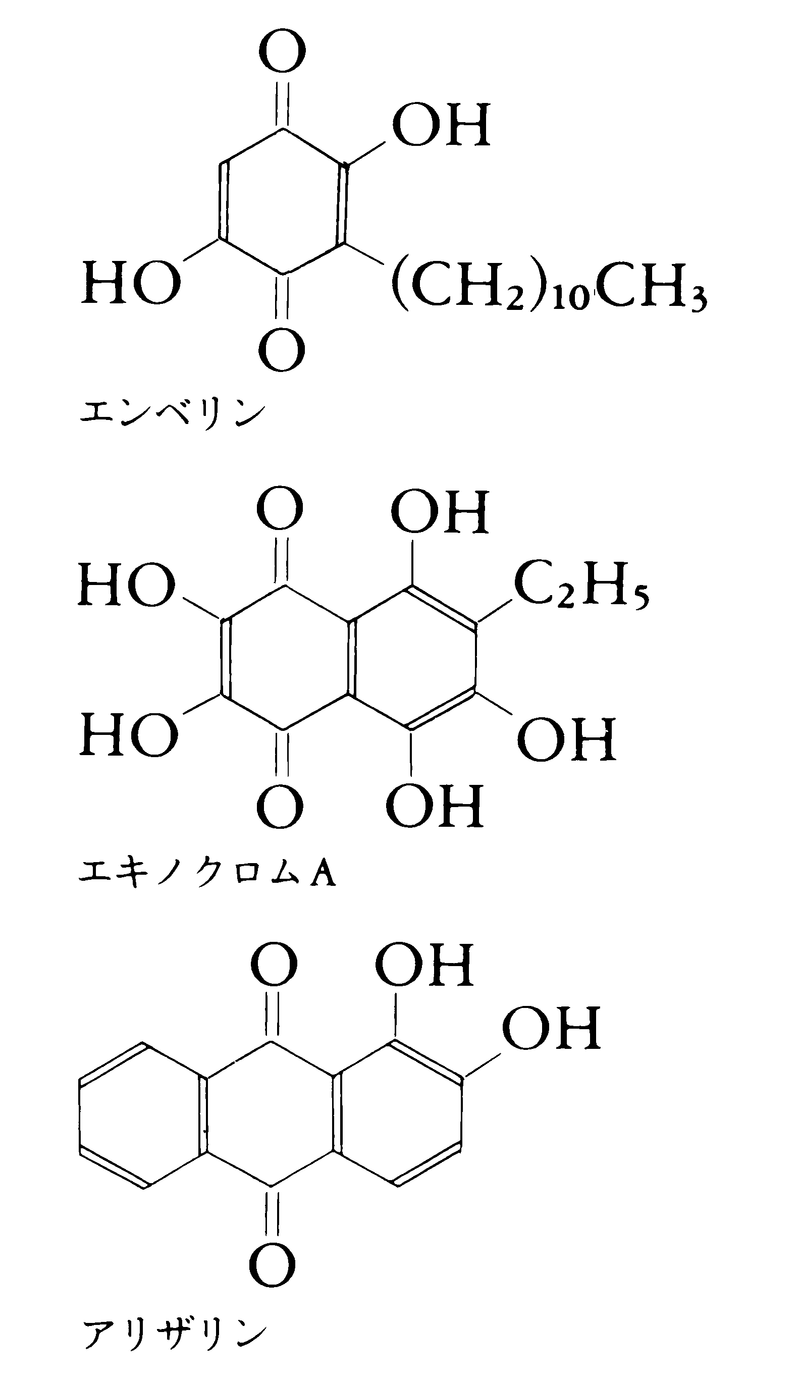

キノン誘導体は動植物の色素として天然にかなり広く分布しており、アカネの根から得られ古代から染料に使われていたアリザリンもアントラキノン誘導体である。また、血液の凝固促進などの生理作用をもつビタミンK群(K1~K3)なども分子中にキノンの骨格をもっている。

[廣田 穰]

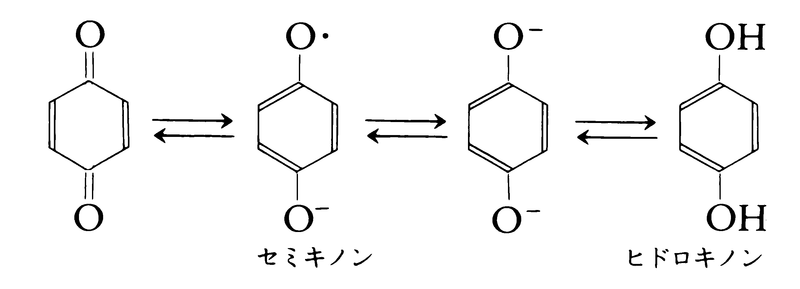

相当するp-およびo-ジヒドロキシ芳香族化合物(ヒドロキノン)、アミノフェノール、芳香族ジアミンを酸化すると得られる。ジヒドロキシ芳香族化合物の酸化によりキノンを生成する反応は可逆反応であり、還元によりキノンは元のジヒドロキシ化合物(ヒドロキノン)に戻る。

アントラキノンはアントラセンの酸化により得られる。

[廣田 穰]

分子内にキノンの構造をもつ化合物は一般に色をもち、p-キノンは黄色、o-キノンは橙(だいだい)色ないしは赤色を呈するものが多い。キノンの骨格の6員環は、ベンゼン環とは異なり芳香族性は乏しく、普通の芳香族置換反応は行わない。キノンのカルボニル基はケトンやアルデヒドのカルボニル基のようにヒドロキシルアミンと反応してオキシムを生成する。

[廣田 穰]

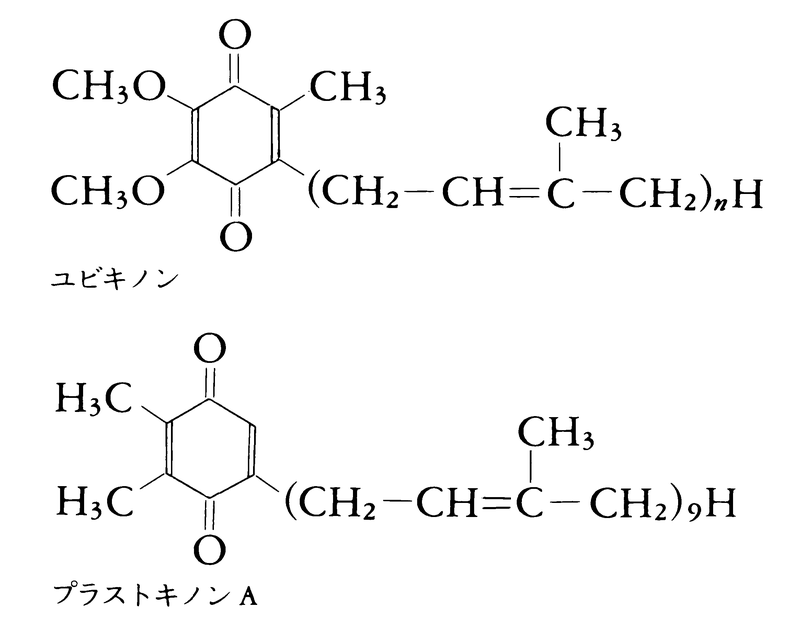

キノン骨格をもつ化合物が濃い色をもっていることを利用して、染料としての用途が広い。とくにアントラキノン類は、アシッドブルー25、リアクティブブルー4、スレンブルーRSNなど紫、青色系の染料としての用途が多い。また、ビタミンKやユビキノンなど生物学的に重要なキノン誘導体も知られている。

[廣田 穰]

『日本化学会編『実験化学講座21 有機合成3 アルデヒド・ケトン・キノン』第4版(1999・丸善)』▽『日本化学会編『実験化学講座15 有機化合物の合成3 アルデヒド・ケトン・キノン』第5版(2003・丸善)』▽『Saul PataiThe Chemistry of the quinoid compoundsPart1, Part2(1974, John Wiley & Sons, Inc.)』

芳香族化合物中のベンゼン環上の水素2原子が酸素2原子で置換された一群の化合物をいう。キノンの名称は,J.vonリービヒの研究室で1838年,キナ酸quinic acidを二酸化マンガンと硫酸で酸化することにより初めて得られたことに由来する。

キノン類は,フェノール類,キノール類,芳香族アミン類の酸化によって容易に合成できる。代表的なものは,ベンゾキノン,ナフトキノン,フェナントレンキノン,アントラキノンなどであり,オルト位置,パラ位置が置換されたものをそれぞれオルトキノン(o-キノン),パラキノン(p-キノン)という。メタキノン(m-キノン)は存在しない。また,しばしばp-ベンゾキノンを単にキノンと呼ぶ。

キノン類の一つの特徴は着色していることで,通常p-キノン類は黄色,o-キノン類は橙色か赤色であり,この色調で両者の区別ができる。その還元体であるヒドロキノンと異なり芳香族性をもたず,むしろα,β-不飽和ケトンに近い性質を示す。しかし還元により芳香族性をもつ遊離基であるセミキノンあるいはヒドロキノンになるため,α,β-不飽和ケトンに比べるとはるかに還元されやすい。ヒドロキノンはまた容易にキノンに酸化され,この可逆的な酸化還元系

は,生化学的にも工業的にも重要な役割を果たしている。たとえば,ユビキノン(補酵素Q)やプラストキノンは,呼吸代謝や光合成における電子伝達系として働いている。

また染料工業においては,キノンの還元と再酸化の現象を建染染料による染色の基礎として用いている。インダンスレン染料として用いられるアントラキノン誘導体は通常水に溶けないので,これをまず亜硫酸水素ナトリウムと塩基で水溶性の還元体に変えて繊維につけ,これを空気にさらして酸化し,色をもつキノン系に戻す。

キノン類は一般に,よい電子受容体であり,さまざまな電子供与体と電荷移動錯体を形成する。キンヒドロンやp-ベンゾキノンとピレンの1:1錯体などがその代表例である。ディールス=アルダー反応(ジエン合成)において高反応性のオレフィンCnH2nとして用いられ,合成化学上重要である。

天然には,多数のキノン類が見いだされる。ベンゾキノン誘導体としては,抗菌性をもつフミガチンfumigatin,駆虫性のあるエンベリンembelin,キノコの色素であるアトロメンチンatromentinなど,ナフトキノン系としては,ルリマツリ属の植物の根から得られるエキス(消毒剤とされる)の有効成分であるプルンバギンplumbagin,ビタミンK,ウニの卵に含まれるエキノクロムA echinochrome A,アントラキノン系としては,藍とともに昔から用いられている染料であるアリザリンなどがある。

執筆者:岡崎 廉治

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

芳香族炭化水素のベンゼン環のH原子2個がO原子2個で置換された形の化合物をいう.p-ベンゾキノン(a)およびo-ベンゾキノン(b)が基本化合物であるが,アントラキノン,ナフトキノンなど,縮合環キノンも多数知られている. キノンの誘導体は,天然に動物,植物色素として存在する.もっとも一般的な製法は,相当するジフェノール,アミノフェノール,または芳香族ジアミンを酸化する方法である.キノンは芳香族の性質に乏しく,環内の電子密度は低下している.このため,求ジエン体としてディールス-アルダー反応を起こしたり,電荷移動錯体の電子受容体となる.キノン形構造をもつ化合物は典型的な有色物質で,キノンの誘導体のなかには合成染料として利用されているものが多い.

キノンの誘導体は,天然に動物,植物色素として存在する.もっとも一般的な製法は,相当するジフェノール,アミノフェノール,または芳香族ジアミンを酸化する方法である.キノンは芳香族の性質に乏しく,環内の電子密度は低下している.このため,求ジエン体としてディールス-アルダー反応を起こしたり,電荷移動錯体の電子受容体となる.キノン形構造をもつ化合物は典型的な有色物質で,キノンの誘導体のなかには合成染料として利用されているものが多い.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

…アントシアンは花青素とも呼ばれ,赤,青,紫などを呈する花や果物の色の原因となっている。(3)キノンquinone メラニンなどのようにキノン環をもつ色素。メラニンは動物の皮膚の色を決定している色素で,褐色ないし黒色を示す。…

…アントシアンは花青素とも呼ばれ,赤,青,紫などを呈する花や果物の色の原因となっている。(3)キノンquinone メラニンなどのようにキノン環をもつ色素。メラニンは動物の皮膚の色を決定している色素で,褐色ないし黒色を示す。…

※「キノン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新