翻訳|aldehyde

精選版 日本国語大辞典 「アルデヒド」の意味・読み・例文・類語

アルデヒド

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アルデヒド

あるでひど

aldehyde

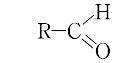

アルデヒド基-CHOをもつ化合物の総称。一般式RCHOで示される。ケトン類RCOR'と同じくカルボニル基 =Oをもっているので、アルデヒドとケトンでは性質に多くの類似点がみられる。

=Oをもっているので、アルデヒドとケトンでは性質に多くの類似点がみられる。

-CHO以外に他の官能基をもつもの、たとえばアミノ基をもつアミノアルデヒド、ケトン基をもつケトアルデヒドなどがある。

[廣田 穰・末沢裕子]

命名法

国際的なIUPAC命名法では、骨格となる同じ炭素数の炭化水素名の語尾-e(無音)を-al(アール)に変えて命名する。たとえばCH3(CH2)5CHOはヘプタンheptaneが骨格炭化水素であるから、ヘプタナールheptanalとなる。また、慣用名もよく使われていて、この場合には炭素が同数のカルボン酸名の語尾-ic acid(酸)を-aldehyde(アルデヒド)に変えて命名する。HCHOの場合はギ酸HCOOH(formic acid)からホルムアルデヒドformal deyde、CH3CHOの場合は酢酸CH3COOH(acetic acid)からアセトアルデヒドacetal dehydeと命名される。

[廣田 穰・末沢裕子]

存在

炭素数が6~15程度のアルデヒドのいくつかは植物油中に存在する。また、代表的な芳香族アルデヒドのベンズアルデヒドは配糖体の形でウメ、モモなどバラ科の植物の種子中に存在する。この種の配糖体は植物を細かく砕くと、分解してシアン化水素(青酸)を発生するので有毒である。たとえば、アンズの種子に含まれるアミグダリンは、加水分解すると、ベンズアルデヒドとシアン化水素とグルコース(ブドウ糖)になる。

ウメ、モモ、アンズなどの種子を食べると有毒であるといわれるのはこのためである。芳香族アルデヒドのなかには、シンナムアルデヒド、バニリンのように植物精油中に存在し、香料となるものがある。

[廣田 穰・末沢裕子]

合成法

アルデヒドを合成するには次の方法がとられる。

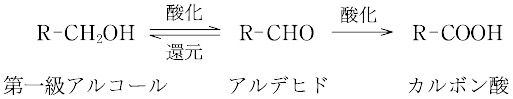

(1)第一アルコールの酸化 第一アルコールRCH2OHを酸化して炭素数が等しいアルデヒドを合成するには、酸化が進みすぎてカルボン酸RCOOHになってしまわないように注意して行う必要がある。

そのためには銅を触媒とした空気酸化が適当で、クロム酸による酸化も注意して行えば、アルデヒドの段階で止めることができる。空気酸化の方法は工業的にメタノール(メチルアルコール)を酸化してホルムアルデヒドをつくるのにも応用されている。この反応では形式的には第一アルコールRCH2OHから水素分子H2が脱離してアルデヒドRCHOが生成しているので、「脱水素されたアルコール」を意味するラテン語alcohol dehydrogentusを短縮して、アルデヒド(ドイツ語でAldehyd、英語でaldehyde)の名前がつけられている。命名者はドイツの有機化学者リービヒである。

(2)酸塩化物の還元 この方法はローゼンムント還元Rosenmund reductionとよばれていて、活性を弱めたパラジウム触媒を用いて気体の水素で還元する。この触媒に含まれている硫酸バリウムBaSO4は、触媒の活性を弱めて、さらに水素化反応が進んでアルコールになるのを防ぐ役目を果たしている。

このほかに芳香族アルデヒドの合成には、芳香環についているメチル基CH3-を酸化する方法がある。工業的には、塩化パラジウムを触媒として末端アルケンに水を付加させアルデヒドを合成する方法(ヘキスト‐ワッカー法)が利用されていて、この方法によりエチレンからアセトアルデヒドが合成されている。他の工業的なアルデヒド合成法としては、触媒を用いてアルケンの二重結合に対して水素と一酸化炭素を付加させるヒドロホルミル化(オキソ法)がある。

[廣田 穰・末沢裕子]

性質

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなどの炭素数が少ない脂肪族飽和アルデヒドは、刺激臭をもつ気体または液体で、水に溶ける。炭素鎖の長さが6~9個のアルデヒドは芳香をもつので、香料として使われているが、さらに炭素鎖の長いものは、水に溶けない固体である。芳香族アルデヒドも芳香をもつものが多い。

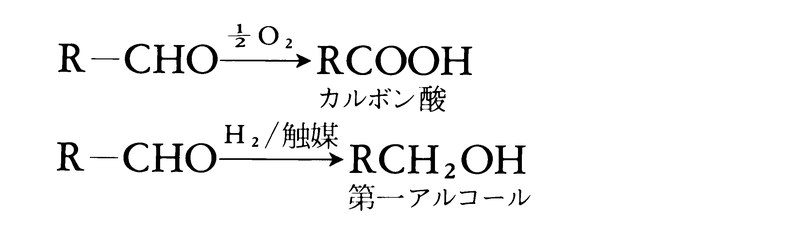

アルデヒドは酸化されてカルボン酸になりやすく、空気中の酸素によっても酸化される点がケトンと異なるが、カルボニル基が付加化合物を生成する点やカルボニル試薬と反応する点は、ケトンに類似している。アルデヒドの反応性としては大きく分けて、カルボニル基のC=O二重結合に共通な反応と、アルデヒド基が自らは酸化されて他の化合物を還元しやすい性質による反応の2種類がある。前者はケトンと共通な反応であるが、一般にアルデヒドのほうが反応性に富む。後者はアルデヒドに特有で、ケトンにはみられない反応であり、アルデヒドとケトンを区別するのに用いられる。

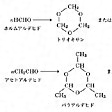

(1)アルデヒドの重合反応 アルデヒドのC=O二重結合が付加重合して環状多量体を生ずる反応や、鎖状の高分子を生ずる反応が知られている()。

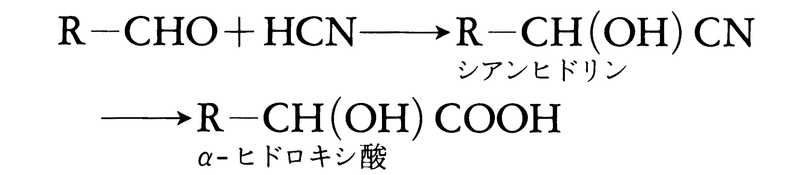

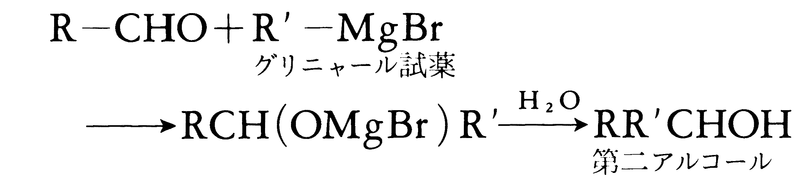

(2)いろいろな付加反応 カルボニル基 =Oは酸素が負電荷をもち、炭素が正電荷をもつように分極しているので、シアン化水素の付加ではシアンヒドリンが、グリニャール試薬の付加では第二アルコールRR'CHOHができる。

=Oは酸素が負電荷をもち、炭素が正電荷をもつように分極しているので、シアン化水素の付加ではシアンヒドリンが、グリニャール試薬の付加では第二アルコールRR'CHOHができる。

アルデヒド(およびケトン)のカルボニル基はヒドラジン、フェニルヒドラジン、セミカルバジド、ヒドロキシルアミンなどと縮合反応をおこして、ヒドラゾン、フェニルヒドラゾン、セミカルバゾン、オキシムなどのC=N二重結合をもつ化合物を生ずる。これらの化合物は結晶として得られるので、アルデヒドやケトンが存在することを確かめる定性分析に利用されている。

(3)アルデヒドの酸化と還元 アルデヒドは還元すると第一アルコールになり、酸化するとカルボン酸になる。アルデヒドは比較的酸化を受けやすく、ベンズアルデヒドなどは空気中の酸素によっても徐々に酸化される。このように酸化を受けやすいので、他の物質を還元する性質をもっている。そのため、アルデヒドを検出するには、フェーリング液、銀鏡反応などで還元性を調べ、カルボニル試薬との反応と組み合わせてアルデヒドであることを確かめる。アルデヒドを、金属触媒を用いる水素添加反応、水素化物を用いる還元反応によって還元すると第一アルコールアルデヒドRCHOを、金属触媒を用いる水素添加反応、金属水素化物を用いる還元反応により還元すると第一アルコールRCH2OHになる。しかし、亜鉛と塩酸により還元すると炭化水素RCH3になり()、この反応をクレメンゼン還元Clemmensen reductionという。

[廣田 穰・末沢裕子]

『日本化学会編『実験化学講座21 有機合成3 アルデヒド・ケトン・キノン』第4版(1991・丸善)』▽『日本化学会編『実験化学講座15 有機化合物の合成3 アルデヒド・ケトン・キノン』第5版(2003・丸善)』▽『Saul PataiThe chemistry of the carbonyl group(1966, Interscience Publishers, London and New York)』

改訂新版 世界大百科事典 「アルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アルデヒド

aldehyde

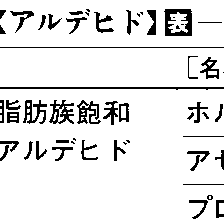

アルデヒド基(カルボニル基 C=Oに水素原子が少なくとも1個結合した基)-CHOをもつ化合物の総称。一般式R-CHO。脱水素されたアルコールalcohol dehydrogenatedが語源とされる。IUPAC命名法では,相当するアルカンの語尾を〈nal(ナール)〉にかえて呼ぶ。たとえば,HCHOやCH3CHOはそれぞれメタナール,エタナールと呼ぶが,一般には相当するカルボン酸に由来する慣用名(この場合はホルムアルデヒド,アセトアルデヒド)で呼ばれる。代表的アルデヒドとしては表に示すようなものがあるが,このほか,テルペンにもシトロネラールやシトラールなどのアルデヒドが知られている。天然には各種精油中に含まれているほか,グルコースなどの糖質化合物として存在する。アセトアルデヒドなどの低級脂肪族アルデヒドは,特有の刺激臭をもち,水溶性のものが多い。高級脂肪族および芳香族アルデヒドは水に難溶であり,芳香をもつものが多く,シトラール(レモンの香り),バニリン(バニラの香り),ケイ皮アルデヒド(ケイ皮油の成分)など,芳香をもつものが知られる。

C=Oに水素原子が少なくとも1個結合した基)-CHOをもつ化合物の総称。一般式R-CHO。脱水素されたアルコールalcohol dehydrogenatedが語源とされる。IUPAC命名法では,相当するアルカンの語尾を〈nal(ナール)〉にかえて呼ぶ。たとえば,HCHOやCH3CHOはそれぞれメタナール,エタナールと呼ぶが,一般には相当するカルボン酸に由来する慣用名(この場合はホルムアルデヒド,アセトアルデヒド)で呼ばれる。代表的アルデヒドとしては表に示すようなものがあるが,このほか,テルペンにもシトロネラールやシトラールなどのアルデヒドが知られている。天然には各種精油中に含まれているほか,グルコースなどの糖質化合物として存在する。アセトアルデヒドなどの低級脂肪族アルデヒドは,特有の刺激臭をもち,水溶性のものが多い。高級脂肪族および芳香族アルデヒドは水に難溶であり,芳香をもつものが多く,シトラール(レモンの香り),バニリン(バニラの香り),ケイ皮アルデヒド(ケイ皮油の成分)など,芳香をもつものが知られる。

反応性

アルデヒドはカルボニル基をもっているため,ケトンとよく似た性質を示すが,そのカルボニル基は他のカルボニル化合物と比べ最も反応性に富むために,アルデヒド特有の反応性も有している。たとえばフェーリング液(硫酸銅(Ⅱ),酒石酸ナトリウム,水酸化ナトリウムの水溶液)を還元して酸化銅(Ⅰ)を沈殿する。このような還元作用はアルデヒドが酸化されやすいことを示しており,アルデヒドは容易に酸化されてカルボン酸となる。たとえばベンズアルデヒドは空気中にさらすだけで安息香酸となる。一方,アルデヒドは還元されると第一アルコールとなる。

二酸化硫黄で脱色した塩基性染料フクシンの水溶液(シッフ試薬)を,アルデヒドに少量加えると紅紫色となる。このシッフ反応は鋭敏でアルデヒドの検出に用いられる。また,アルデヒドのカルボニル基にはさまざまな付加反応が起こる。たとえば,亜硫酸水素ナトリウムNaHSO3と反応して結晶性のよい付加化合物R-CH(OH)SO3Naを生じる。この付加化合物は難溶性で,しかも弱酸性あるいは弱塩基性にすると容易に分解し,もとのアルデヒドを再生するので,アルデヒドの分離精製に利用される。シアン化水素もアルデヒドに付加してシアンヒドリンを生成する。これを加水分解すればα-ヒドロキシ酸が合成できる。

アンモニア,ヒドラジン,アミンとも付加反応するが,付加生成物は一般に不安定で複雑な反応が起こる。セミカルバジドH2NNHCONH2とはセミカルバゾンRCH=NNHCONH2を,ヒドロキシルアミンH2NOHとはアルドキシムRCH=NOHをつくる。グリニャール試薬,アルキルリチウムなどの有機金属試薬も付加し,加水分解すると第二アルコールが得られる。

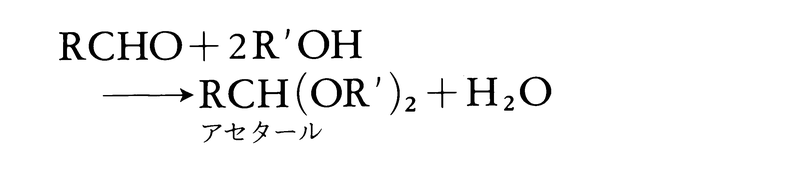

アルコールとの付加化合物RCH(OH)OR′はクロラールのようなもの以外は不安定であるが,酸触媒のもとでは脱水縮合してアセタールを生じる。

ただし分子内の適当な位置に水酸基を有するアルデヒドでは,水酸基がアルデヒド基に分子内で付加したヘミアセタールとして安定に存在する。ほとんどの単糖類(アルドース)はこの型で存在する。

一方,カルボニル基,ニトリル基,ニトロ基,エステル基などに隣接するメチレン基,メチル基は活性で,このような活性メチレン化合物は酸,塩基触媒の作用でアルデヒドと縮合する。この反応は応用範囲が広く,合成化学上きわめて重要である。

R-CHO+CH2(COOC2H5)2─→R-CH=C(COOC2H5)2+H2O

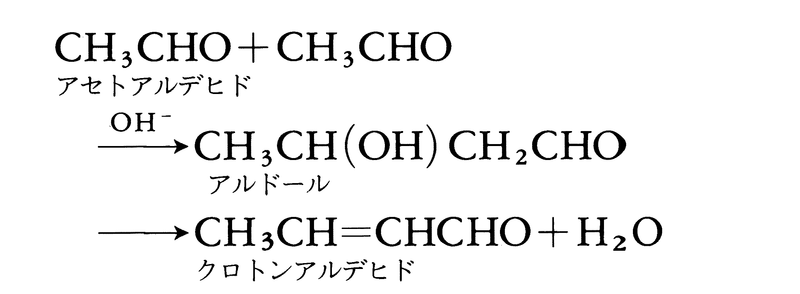

脂肪族アルデヒドのカルボニル基に隣接するメチル基,メチレン基も同様に反応性に富み,たとえばアセトアルデヒドは希アルカリの作用により2分子間でアルドール縮合し,アルドール,クロトンアルデヒドを生成する。

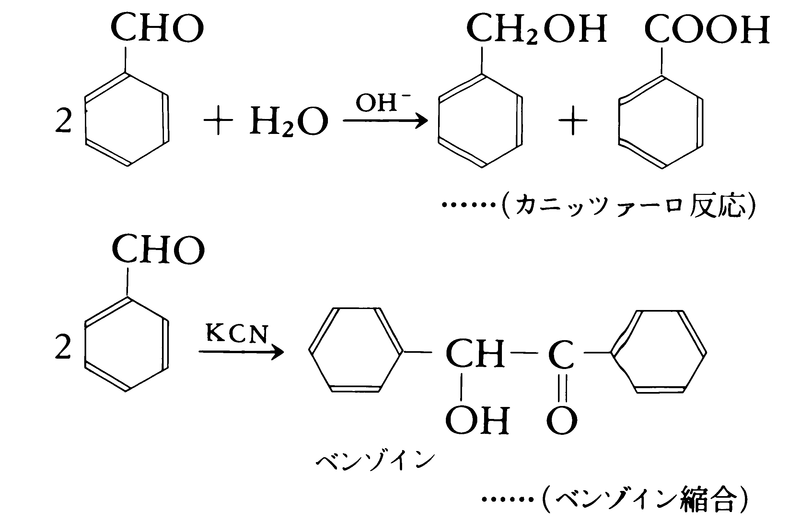

さらに芳香族アルデヒドに特有の反応として,カニッツァーロ反応,ベンゾイン縮合なども起こす。

合成法

アルデヒドの一般的製法は,対応する第一アルコールをクロム酸などで酸化する方法である。さらに酸塩化物の還元,ギ酸エステルによるホルミル化反応,アセチレンの水和反応など多くの合成法も知られている。工業的にはアルケン(オレフィン系炭化水素)の触媒酸化反応によって製造される。

執筆者:奈良坂 紘一

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

化学辞典 第2版 「アルデヒド」の解説

アルデヒド

アルデヒド

aldehyde

アルデヒド基-CHOをもつ化合物の総称. 一般式は次の構造式で表される.ここに,RはH原子(ホルムアルデヒド)または炭化水素基である.アルデヒドは第一級アルコールの酸化されたものである.また,アルデヒドは酸化されてカルボン酸になりやすい.

一般式は次の構造式で表される.ここに,RはH原子(ホルムアルデヒド)または炭化水素基である.アルデヒドは第一級アルコールの酸化されたものである.また,アルデヒドは酸化されてカルボン酸になりやすい.

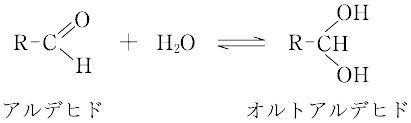

アルデヒドは,水溶液中ではオルトアルデヒドと平衡にあると考えられている.

アルデヒドの製法としては,

(1)第一級アルコールの酸化,

(2)酸塩化物または酸無水物の還元(とくにローゼンムント還元),

(3)オルトギ酸エステルのグリニャール反応,

(4)化合物RCHX2の加水分解,

RCHX2 + H2O → RCHO + 2HX,

(5)アルケンのオゾン分解,

(6)グリコールの四酢酸鉛による酸化,

(7)芳香族アルデヒドはベンゼンのような芳香族炭化水素に塩化アルミニウムの存在下でシアン化水素と塩化水素とを作用させ,生じるイミン(たとえばC6H5-CH=NH)を希酸で加水分解する,

(8)芳香族炭化水素(ベンゼン自身には適用できない)に塩化アルミニウムおよび塩化銅(Ⅰ)の存在下で一酸化炭素と塩化水素の混合物を作用させる(ガッターマン反応),

などがある.低級アルデヒドは水溶性の気体か液体であり,C6~C9 のアルデヒドは香料として使われる.また,高級アルデヒドは固体で水に不溶.還元作用をもち,アンモニア性硝酸銀溶液から銀を沈殿し,フェーリング液を還元して酸化銅(Ⅰ)を沈殿する.シッフ試薬と反応すると赤色を呈する.五塩化リンによりアルデヒド基の酸素原子は2原子の塩素と入れかわる.アルデヒド基のC=O二重結合に対して亜硫酸水素ナトリウム,シアン化水素,グリニャール試薬などが求核付加反応をする.また,フェニルヒドラジン,ヒドロキシルアミンなど,カルボニル試薬によりC=Oの酸素原子が置換され,結晶性の誘導体をつくり,アルデヒドの確認に利用される.また,RCH2CHO,RR′CHCHOの型のアルデヒドは,希アルカリによりアルドール縮合をするが,そのほかのアルデヒド,とくに芳香族アルデヒドは,濃アルカリによりカニッツァーロ反応を起こす.

出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「アルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アルデヒド

→関連項目アンタブス

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アルデヒド」の意味・わかりやすい解説

アルデヒド

aldehyde

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

栄養・生化学辞典 「アルデヒド」の解説

アルデヒド

関連語をあわせて調べる

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

お知らせ

4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

4/12 デジタル大辞泉を更新

4/12 デジタル大辞泉プラスを更新

3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新